kholopov-harm-pract1

.pdf

ГАРМОНИЯ ЭПОХИ РОМАНТИЗМА |

|

381 |

||

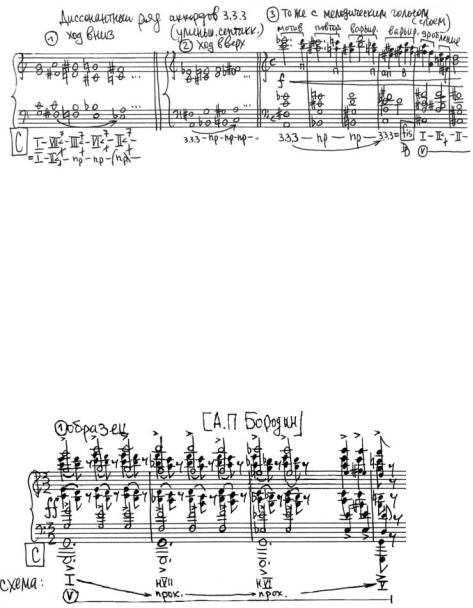

• Пример 201 А – Ж |

|

|

|

|

А. Доминантовая Б. Субдоминантовая В. Хроматические |

Г. Хроматические |

Д. Хроматические |

||

цепочка |

цепочка |

проходящие |

проходящие |

проходящие |

|

|

от 4.3.3. |

от 3.3.4. |

от 3.3.3. |

Е. Диссонантный ряд + |

Ж. Хроматически нисходящий ряд + каденция |

мелодический голос |

|

Пояснения к Заданию 24

î Симфоническая картина А. К. Лядова «Волшебное озеро» (1909) по типу

композиции сходна с формой прелюдии (пьесу можно было бы так и охарактеризовать: «прелюдия для оркестра»). Ввиду некоторых трудностей в определении разделов формы целесообразно указать основные ее контуры, с тем, чтобы в большей мере сосредоточить работу по анализу на разборе гармонии.

|

ª |

|

ê |

|

é |

ê |

© |

|

|

|

|

||||||

|

|

a |

b |

c |

d e f |

c g |

h ... a c |

|

|

|

¢ ¢ £ £ ¢ |

|

|

|

|||

|

4 |

1 4+4, |

4+4 |

6 |

10, 8, 4 |

4, 8 |

4, 4, 4, 10 |

|

|

|

|

|

z |

|

|

|

|

|

|

T – .. |

.. – D |

.. .. ¯ |

¹»» |

º»» |

||

Des |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Некоторая «зыбкость» контуров формы, очевидно, следствие замысла, особого рода содержания пьесы.

1. Главная тема заканчивается не на тонике, а на доминанте (как в простой трехчастной форме, притом в виде ã-аккорда);

382 |

Раздел III |

2.Репризный материал распределен между предыктом и кодой (наиболее надежный признак репризы – возвращение главной тональности и звучание тоники более ясное и продолжительное, чем в первой части);

3.Благодаря секвентности и использованию крайне отдаленных гармоний, главная тема носит несколько неустойчивый характер, сходный с гармонией неустойчивых частей формы (впрочем, уровень неустойчивости в среднем разделе пьесы заметно превышает уровень первой части, благодаря чему сохраняется обычное соотношение между первой и второй крупными частями).

Для успешного анализа гармонии данного сочинения необходимо напомнить о некоторых особенностях гармонии позднеромантического типа (среди них есть и такие, которые по существу ближе к типу новой гармонии ХХ века, чем к венско-классическим прообразам):

– применение, наряду с мажором и минором, смешанной мажороминорной системы, также и иных ладов, например, натуральных диатонических и переменных, доминантового (как бы от доминанты гармонического минора), пентатоники и некоторых других;

– применение функциональной инверсии (особенно важно: возможность окончания мотива секвенции или другого построения на диссонирующем аккорде; также направленность мотива к функциональному неустою; фигурация диссонанса как местного устоя);

– образование на основе круговых равнотерцовых и тритоновых смещений (типа с – es – fis – a – c1; c – fis – c1 и т. п.) нового типа ладов – симметричных (тритонового или дважды-лада, увеличенного лада, уменьшенного, целотонового лада); при их анализе необходимо собрать вместе основные то-

ны аккордов, приходящихся на данное построение; учитывая возможное значение аккордов в мажоре или миноре (например: «D9 в g-moll __ D9 в b-moll»), необходимо, однако, фиксировать реально действующее значение, действительную функцию (например, «нонаккорд D – нонаккорд F») без упоминания генеалогических значений;

– применение вторичных аккордов и созвучий, группирующихся вокруг основного опорного, либо исходящих от него;

– применение аккордов линеарной функции – проходящих, вспомогательных; применение диссонантных рядов; возможность смыкания линеарных аккордов и гармоний на органном пункте; линеарные функции (то есть значения аккордов как проходящих, вспомогательных и некоторых других) могут соперничать с обычными тональными функциями) тоника, доминанта, параллель к субдоминанте, побочная доминанта и так далее (и даже подменять их собой);

ГАРМОНИЯ ЭПОХИ РОМАНТИЗМА |

383 |

–широкое применение хроматически измененных форм аккордов и со-

звучий, альтерации;

–дифференциация аккордовых структур – специальное использование созвучий определенной структуры (например, двузвучий того или иного вида; определенного вида трезвучий, например, одних только мажорных; четырехзвучий определенного вида, например, одних только малых мажорных секундаккордов или одних только малых секундаккордов), либо подчеркивание краски определенного созвучия в ряду гармоний; отсюда же возможность избирать определенный тип созвучий для данного построения и даже создавать сквозную линию развития типа созвучия на больших протяжениях, может быть, в масштабе целой пьесы;

–усиление параллелизма аккордов (в связи с секвенцией, либо вместо секвенции);

–расширение тонально-функциональной системы с тенденцией ввести в

сферу данной тональности еще ряд аккордов за пределами не только диатоники, но и мажоро-минорной системы.

Многие из названных особенностей представлены и в пьесе Лядова. Несмотря на применение римских цифр при обозначениях аккордов в на-

ших объяснениях, функциональные определения гармонии и здесь, и везде в дальнейшем, делаются только в понятиях и знаках функциональной теории.

ðВторая половина данной более крупной формы трудна прежде всего от-

ветственностью за то, какое получится целое из изложенного уже материала начальных частей. Следует напомнить основное правило отражающих, репризных частей: реприза – это значит другое развитие. Правильно его услышать, исходя из всего написанного ранее, верно его реализовать – в этом трудность.

В заданной пьесе рекомендуется применить следующие приемы отражающей половины формы:

–превышение уровня отражаемых частей;

–генеральная кульминация (общая для всей формы);

–удлинение линий развития внутри частей (в частности с помощью вводимых в настоящем задании приемов линеарности).

Необходимо, представив себе складывающуюся форму целого, наметить общий динамический профиль (конкретное соотношение линий подъема и спада) и, в соответствии с ним местоположение кульминации, также ее силу и

еехарактер.

Возможны следующие точки кульминации:

384 |

Раздел III |

–подход к репризе (конец возвратного хода – с тем, чтобы реприза воспринималась бы как некоторый спад напряжения);

–момент вступления (сильно динамизированной) репризы;

–внутри репризы (тогда лучше ближе к концу ее).

Выбрать место и соответственно построить другие части; пусть будет творческой задачей для сочиняющего.

Возьмем один из вариантов – кульминация в конце возвратного хода (прочие варианты легко представить по аналогии).

4. Возвратный ход. Материал для него – из связки (если там он был хоть сколько-нибудь самостоятельный и привлекательный), либо сильно измененный ритм побочной темы (или сильно измененный ритм главной). Опасно давать большое сходство с изложением темы той части, куда направляется ход

–есть риск сделать само вступление подготавливаемой части неинтересным, «несвежим».

Если в конце хода предполагается генеральная кульминация, то развитие должно быть чрезвычайно интенсивным, притом уже начаться оно должно сразу с некоторого среднего (а не низкого) уровня напряженности в гармонии. Целесообразно не делать никакой цезуры между концом побочной темы (ее двенадцатым тактом) и началом хода, наоборот – этот «шов» в форме лучше замаскировать непрерывностью ритма в голосах. Пусть большая цезура будет после начального изложения главной темы, а после побочной (здесь) будет полная противоположность цезуре.

Общий характер развития в возвратном ходе – довольно быстрый подъем внутренней динамики и повышение регистра в сопрано при общем расширении диапазона до предельного в рамках данного стиля, а также общее ускорение развития посредством учащения повторов (как бы в сравнении с четырехтактами побочной темы – двутакты и однотакты).

Очень важен тональный план хода. Здесь вряд ли применимы принципы тонального плана по типу учебника Римского-Корсакова. Вместо них рекомендуются следующие принципы тонального плана модуляции из области побочной темы или при возвращении к главной:

–неповторение тональностей, уже прозвучавших в пьесе; особенно важно

–не показывать целевую конечную главную тональность;

–установление предыктовой гармонии (или местной тоники), от которой непосредственно (либо очень быстрым переходом) вводится первая гармония репризы (здесь главная тоника, либо тоника на органном пункте доминанты);

–нахождение логичного пути к предыктовой гармонии; критерием логики могут быть: движение на определенный интервальный шаг (например, только по большим терциям, три звена; или только по малым терциям, тоже три зве-

ГАРМОНИЯ ЭПОХИ РОМАНТИЗМА |

385 |

на; или по квартам вверх, три-четыре звена), если ход длинный, то – два или три разных участка равноинтервального движения; или принцип прогрессирующего сжатия, например, секвентный ход вверх на большую терцию, а далее по одним диссонантным гармониям (например, 4 уменьшенных септаккорда по полутонам вверх) и т. п.;

–общая активизация гармонического действия, то есть переход к всё более сильным и активным средствам, всё более частым сменам;

–энгармонически заменяемый аккорд (или иную яркую кульминационную гармонию) целесообразно продлить (например, выдерживать целый такт, после смен гармоний по четвертям), при самом интенсивном ритмическом и линеарном движении; часто выигрышно двукратное мелодическое фигурирование ее – сперва по предшествующей тональности, а потом по последующей;

–весь модуляционный ход делать в областях отдаленных от главной тоники (например, при диезной главной тональности – в области бемолей, а при бемольной главной тональности – в области диезов).

С точки зрения голосоведения целесообразно на участке подъема тематическое уплотнение, например, ритмические стретты во всех голосах поочередно (как бы «наперебой»).

5. Реприза главной темы. Если кульминация приходится на репризу, то наиболее интенсивные из перечисленных выше факторов должны действовать в пределах этой части формы.

Если же мы избрали вариант с кульминацией в конце возвратного хода, то реприза может представлять собой поначалу (2–4 такта) повторение мелодии

вглавной тональности, но в другом голосе (например, в альте) и сопровождаемое интенсивным движением в сопрано и других голосах.

Далее целесообразно секвенцировать мелодию в сторону субдоминанты (например, транспонировать ее на кварту вверх) и, достигнув какой-либо из наиболее сильных субдоминантовых гармоний (нII), повернуть на доминантовый органный пункт – начало расширенного заключительного каданса.

Доминантовый органный пункт возможно украсить сильным средством гармонической динамики – ходом гармоний линеарной функции (прежде все-

го – вставкой ряда хроматически подходящих гармоний между начальным аккордом и D7-аккордом в конце; см. пояснения к заданию по игре).

6. Кода. При желании достигнуть напряженного сквозного развития лучше в момент разрешения баса D – T вместо тоники поставить что-либо другое: нVI, уменьшенный септаккорд, какую-либо из побочных субдоминант к субдоминанте (например, SS>). В коде лучше провести мелодию побочной темы, транспонированную в главную тональность и, возможно, «уложенную»

386 |

Раздел III |

по контурам тонического аккорда (либо попеременно – по контурам аккордов: IV – нII – I). Мелодию возможно передавать из голоса в голос (например: С – А – Т), продолжая закончившийся мотив свободным контрапунктом.

В конце коды, или во второй его половине, можно свести всю гармонию к выдерживанию тонического аккорда.

После того, как прелюдия будет дописана до конца, нужно несколько раз сыграть ее целиком и, если понадобится, улучшить ее общую композицию, динамический профиль, колебания гармонической интенсивности и плотности голосоведения.

ï 1. По типу настоящая двухчастная прелюдия – вариант той, которая была

в Задании 23. Разница лишь в несколько иных конкретных деталях. Модель тонального плана родственна пьесе Ф. Листа «Мыслитель» («Il penseroso»).

• Пример 202. Схема гармонической структуры:

Принципы тонального плана: неповторение показанных тоник (в середине

– гармонии g-moll, Fis-dur, D-dur, которых не было в 1-й части), установление целевых гармоний (нII – V в конце середины), логика пути к нII (малотерцовая секвенция e-moll – g-moll и далее движение по полутонам вниз к D-dur), постепенная активизация гармонического действия (сначала неторопливый ход e – g, далее ускорение g – Fis и большое ускорение Fis – F – E – Es – D, где секвенция сжимается в параллелизм), остановка гармонии на нII и ее по-

ГАРМОНИЯ ЭПОХИ РОМАНТИЗМА |

387 |

степенный, рассредоточенный переход на D. Модуляционный ход середины содержит сначала удаление к предельной точке от cis-moll – к нV, далее крайнее сгущение до полутонового параллелизма g – fis – f – e – es – d, и лишь в конце вхождение в сферу главной тональности.

Как раньше, следует максимально облегчить изложение, рассчитывая даже на один аккорд в такте и упрощенные мотивно-ритмические связи (впрочем, в концах обеих частей всё же нужно позаботиться о ритмическом оживлении).

При подготовке этой части задания рекомендуется очень хорошо усвоить общий план прелюдии и продумать изложение начальных фраз периода 1-й части, модели секвенции в середине, направленность развития в репризе.

2. Упражнения в диссонантных рядах и линеарной гармонии представляют собой дальнейшее изучение средств позднеромантической системы (отчасти они уже известны по довузовскому курсу – это доминантовые цепочки). Техника диссонантных рядов и линеарной гармонии особенно важна для развивающих частей более крупных форм, например, малого рондо, сонатной, хотя находит применение и в экспозиционных частях (например, в начальном периоде побочной темы увертюры-фантазии Чайковского «Ромео и Джульетта»). Важность заключается в возможности создания сильных гармонических crescendo, нагнетаний, а также в возможности укрупнения гармонической структуры.

Гармонические явления, предусматриваемые в Примере 201, следующие: 201 А – доминантовая цепочка; 201 Б – цепочка субдоминант;

201 В – расходящиеся хроматические ряды на основе хроматических проходящих (с энгармонической заменой);

201 Г – то же, что 201 В; 201 Д – то же, что 201 В, 201 Г;

201 Е – диссонантный ряд из хроматически проходящих уменьшенных септаккордов;

201 Ж – расширение каданса за счет вставки между Кã и D7 ряда хроматически проходящих аккордов.

Как видим, главное средство линеарности гармонии – превращение проходящих звуков в проходящие аккорды, причем основная их функция – функция проходящих (это и есть линеарность, в отличие от тональных функций, роль которых одновременно может умаляться, вуалироваться, вплоть до того, что при определении гармонии допустимо вовсе не упоминать тональных значений аккордов, см. Пример 203).

388 Раздел III

Поскольку функции проходящих, вспомогательных, предъемов, апподжиатур сами по себе совершенно ясны, то приведем сразу объяснение техники диссонантных рядов в виде Примера 203, параллельно Примеру 201 (буквы А, Б, В, Г, Д, Е, Ж в обоих примерах относятся к одному и тому же виду гармонической техники):

• Пример 203 А – Ж1 А. В комментариях нет нужды; просьба играть не «столбами», а с украше-

ниями (с помощью приготовленных задержаний; или, если это не требует времени для освоения, то с менее элементарным рисунком триолями).

Б. То же, что в Примере 203 А, только с разницей, что по квинтам вниз идут не доминантовые, а субдоминантовые гармонии.

1 Некоторые обозначения: п, пр = проходящий; ап = апподжиатура; в, всп = вспомогательный, вст = вставка; цифры означают интервалы в полутонах.

ГАРМОНИЯ ЭПОХИ РОМАНТИЗМА |

389 |

В. Неэлементарное хроматическое ведение септимы вверх лучше объяснимо ее энгармонической заменой на увеличенную сексту. Последование аккордов типа 4.3.3 (то есть: большая терция + малая терция + малая терция), образует малотерцовый ряд.

[по Н. А. Римскому-Корсакову]

Г. То же с аккордом 3.3.4 (малый септаккорд).

Д. То же с аккордом 3.3.3; полная аналогия с хроматическими рядами при аккордах 4.3.3 и 3.3.4 ставит под сомнение энгармонизм малой септимы как движущий фактор образования хроматических рядов (таковым скорее является движение хроматическими проходящими).

Е. Движение уменьшенных септаккордов по полутонам вниз совпадает с доминантовой цепочкой и поэтому может быть сведено к ней; однако равновозможное движение по полутонам вверх обнаруживает линеарногармоническую природу такого рода; каждый предшествующий аккорд может считаться вводно-прилегающим к последующему, а в целом средние два аккорда являются проходящими по отношению к идентичным по звуковому составу крайним. Фигурация верхнего слоя легко понимаема через связь с

390 |

Раздел III |

уменьшенными септаккордами как с основными гармониями для того участка, на который приходится их звучание (здесь – на данный такт).

Ж. Вставка между Кã и D7 заключает важный структурный момент, действительный вообще для большинства аккордов линеарной функции, – точное копирование проходящими (и другими линеарными) аккордами структуры исходного созвучия (иногда – целевого созвучия); эта закономерность обычно нарушается лишь в конце ряда ради лучшей связи с целевым аккордом либо в порядке украшения гармонии. Последний пример, приводимый в аналитических целях, демонстрирует ту же технику в более сложной форме (от T6 первого такта хроматически вниз идет ряд проходящих созвучий той же структуры, до тех пор, пока движение не достигнет целевой гармонии нII ступени). Большой размах гармонического движения на доминантовом органном пункте требует для успокоения отражающего (повторяющего) движения и после достижения тоники, на тоническом органном пункте. Однако применение столь сильных средств должно вызываться и оправдываться надобностью в сильной кульминации для более крупной формы.