- •Глава 6. Идиопатические интерстициальные пневмонии

- •Классификации идиопатических интерстициальных пневмоний

- •Морфологические особенности больных с идиопатическими интерстициальными пневмониями

- •Идиопатический легочный фиброз.

- •Критерии диагноза идиопатического фиброзирующего альвеолита

- •Функциональные легочные тесты.

- •Бронхоальвеолярныйлаваж

- •Лечение.

- •Современные рекомендации терапии идиопатического фиброзирующего альвеолита (ats/ers, 2000).

- •Оценка ответа на терапию у больных с идиопатическим легочным фиброзом

- •Лекарственные препараты для терапии идиопатического легочного фиброза

Бронхоальвеолярныйлаваж

Бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ) позволяет оценить течение, прогноз и мониторирование воспаления при терапии заболевания. Характерными находками БАЛ при ИЛФ являются повышение общего числа клеток, увеличение числа нейтрофилов и эозинофилов. Однако данные признаки встречаются и при других ИЗЛ (асбестоз, лекарственно-обусловленные легочные фиброзы, силикозы), что ограничивает диагностическую ценность БАЛ. Эозинофилия БАЛ как абсолютное число, так и процент эозинофилов, может быть связана с неблагоприятным прогнозом ИЛФ.

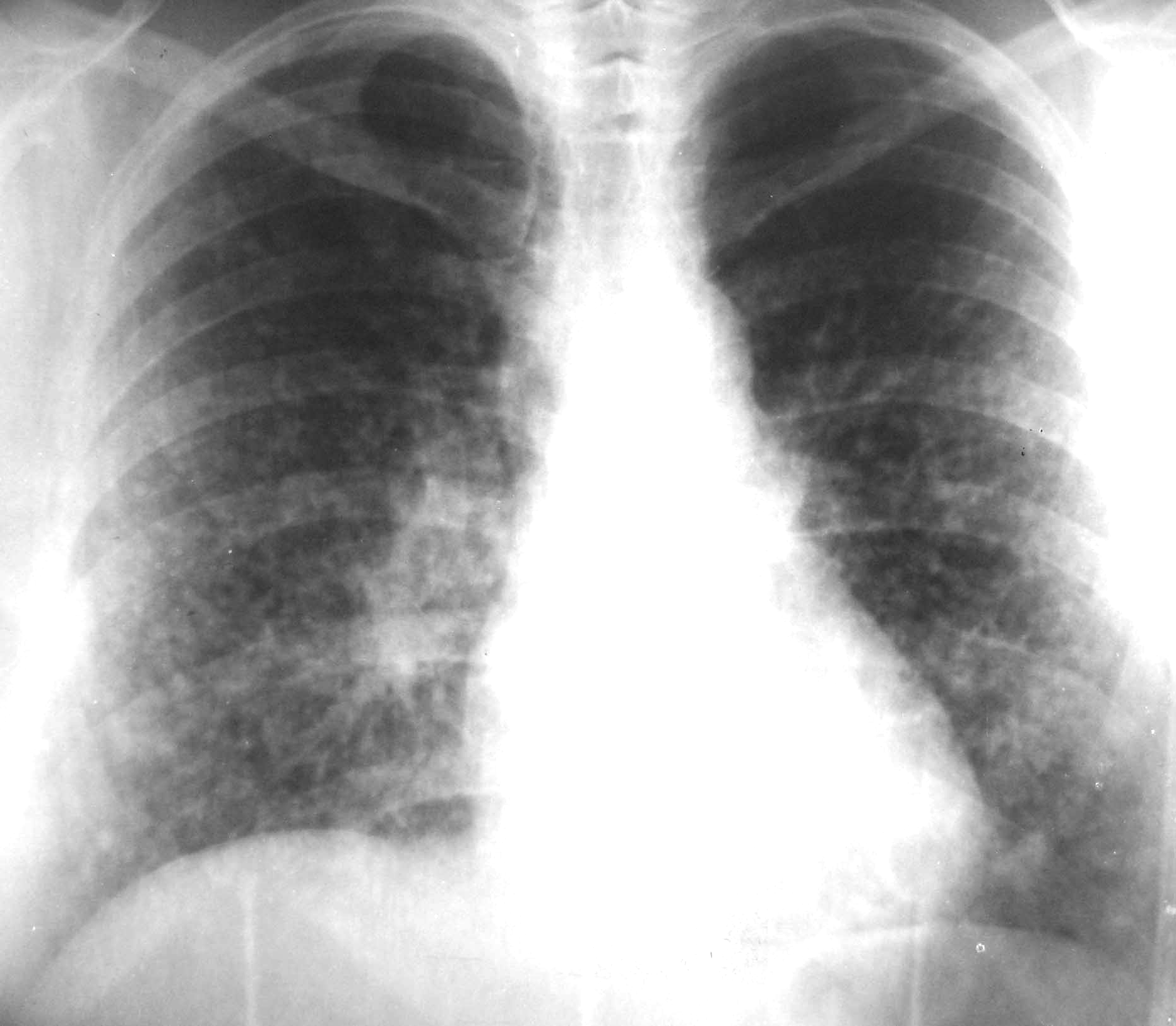

При рентгенологическом исследованиилегких на ранних этапах обнаруживается усиление легочного рисунка за счет интерстициального компонента. Эти изменения чаще локализуются на периферии базальных отделов легких. По мере прогрессирования заболевания интерстициальные изменения становятся все более выраженными, распространяясь без четкой границы в апикальном и центральном направлениях. Появление на рентгенограммах небольших участков просветления свидетельствует об образовании кистозных полостей. На заключительных этапах болезни при рентгенологическом исследовании выявляются просветления (кисты) размером до 1 см в диаметре - переход в ячеистое легкое. Изменения в паренхиме легких сопровождаются значительным ограничением подвижности куполов диафрагмы и высоким их стоянием, что некоторыми авторами считается одним из характерных (но не патогномоничных) рентгенологических признаков ИЛФ (рис. 36-2, 36-3).

Локализация поражений можетбыть самой различной: в нижних легочных полях, в средних, иногда в верхних участках легких. У большинства больных поражение легких симметричное.

Рис. 36-2.Типичная рентгенографическая картина ИЛФ. Двусторонние изменения в нижних отделах легких (собственные наблюдения).

Рис. 36-3.Типичная рентгенологическая картина ИФЛ: двустороннее поражение, признаки легочной гипертензии (собственные наблюдения).

КТВР (компьютерная томография высокого разрешения). Более ценную информацию можно получить при помощи КТВР (high-resolution computed tomography). Характерными находками при КТВР являются нерегулярные линейные тени, кистозные просветления, фокальные очаги снижения прозрачности легочных полей по типу "матового стекла" (не более 30% от общей площади легких), утолщение и иррегулярность бронхиальных стенок. Кроме того, в областях с наиболее выраженными изменениями часто выявляют признаки дезорганизации легочной паренхимы и тракционные бронхоэктазы. Наибольшие изменения выявляют в базальных и субплевральных отделах легких. КТВР-паттерн и распределение изменений в большинстве случаев являются патогномоничными для ИЛФ.

КТВР позволяет исключить другие ИЗЛ, имеющие сходную клиническую картину: хронический гиперчувствительный пневмонит (центролобулярные узелки, отсутствие «сотовых» изменений, преимущественное поражение верхних и средних отделов легких), асбестоз (плевральные бляшки, паренхиматозные ленты фиброза), ДИП (протяженные изменения по типу «матового стекла»).

КТВР-признаки отражают морфологические признаки фиброзирующего альвеолита: ретикулярный паттерн соответствует фиброзу, а паттерн «матового стекла» клеточной инфильтрации.

Показания к хирургической биопсии легких у больных с ИЗЛ:

- клиническая картина, не типичная для ИЛФ;

- возраст менее 50 лет;

- системные признаки заболевания;

- рентгенологическая картина, не характерная для ИЛФ;

- «нормальная» рентгенологическая картина;

- быстрое прогрессирование заболевания;

- рецидивирующие пневмотораксы;

- польза от правильного диагноза превышает риск хирургической мани-пуляции.

Открытая биопсия легких является «золотым» диагностическим стандартом при ИЛФ и позволяет не только установить диагноз, но и предсказать прогноз заболевания и возможный ответ на терапию. Менее инвазивным методом биопсии является торакоскопическая биопсия легких (ТСБЛ).

Трансторакальная пункционная биопсия противопоказана при легочной гипертензии, выраженной дыхательной и сердечной недостаточности.

Дифференциальная диагностика ИФАпроводится со следующими заболеваниями: экзогенным аллергическим альвеолитом, токсическим фиброзирующим альвеолитом, острой двусторонней пневмонией; саркоидозом легких II-III стадии, гематогенно-диссеминиро-ванным туберкулезом легких, поражением легких при дифференциальных болезнях соединительной ткани, таких как системная красная волчанка, ревматоидный артрит, ревматизм, системная склеродермия, узелковый периартериит, дерматомиозит; раковым лимфангитом; бронхиоло-альвеолярным раком, идиопатическим гемосидерозом легких, синдромом Гудпасчера, альвеолярным протеинозом легких, лейомиоматозом, гистиоцитозом X, пневмокониозами и пневмомикозами.