- •Глава 18 патофизиология почек

- •18.1. Характеристика процессов, лежащих в основе работы почек

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •18.2. Показатели экскреторной функции почек в норме

- •18.3. Неэкскреторные функциипочек

- •18.4. Определение размеровпочечного кровотока

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •18.5. Нарушение клубочковой фильтрации

- •18.6. Нарушение функции канальцев

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •18.7. Роль почек в регуляции обмена электролитов и его нарушениях

- •18.8. Роль почек в обмене воды и его нарушениях

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •18.9. Роль почек в поддержании кислотно-основного равновесия и его нарушениях

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •18.10. Ренальные и экстраренальные нарушения при заболеваниях почек

- •18.10.1. Ренальные нарушения

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •Глава 18 / патофизиология почек

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •Глава 18 / патофизиология почек

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •Глава 18 / патофизиология почек

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •18.13. Гломерулонефриты

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •18.14. Пиелонефрит

- •18.15. Почечнокаменная болезнь (нефролитиаз)

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •Глава 18 / патофизиология почек

- •Глава 19 патофизиология эндокринной системы

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •Глава 19 / патофизиология эндокринной системы

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •Глава 20 патофизиология нервной системы

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •20.1.6. Инкубационный период

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •20.2. Типовые патологические процессы в нервной системе

- •20.2.1. Дефицит торможения. Растормаживание

- •20.2.2. Экспериментальные и клинические проявления растормаживания

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •Глава 20 / патофизиология нервной системы

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •20.4. Генераторы патологически усиленного возбуждения (гпув)

- •20.4.1. Понятие и общая характеристика

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •Глава 20 / патофизиология нервной системы

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •20.9.7. Принципы лечения патологической боли

- •Глава 20 / патофизиология нервной системы

- •Глава 21 патофизиология высшей нервной деятельности

- •1904 Г.

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •21.1. Причины возникновения функциональной патологии

- •21.2. Проявления функциональной патологии внд

- •21.3. Механизмы возникновения патологии внд

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •21.4. Типы внд

- •21.5. Информационная патология внд

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •21.6. Саморегуляция поведения

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •21.7. Посттравматическая патология внд

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •Часть I. Общая нозология (Адо а.Д., Новицкий в.В.)Глава I. Общее учение о болезни 25

- •Глава 2. Болезнетворные факторы внешней среды (Адо а.Д., Новицкий в.В.) 42

- •Глава 3. Местные и общие реакции организма на повреждение 66

- •Глава 4. Роль наследственности, конституции и возраста в патологии 102

- •Глава 5. Реактивность и резистентность организма, их роль в патологии

- •Глава 6. Роль иммунной системы в патологии (Климов в.В.) 150

- •Глава 7. Аллергия (Порядин г.В.) 164

- •Глава 9. Воспаление (Клименко н.А.) 207

- •Глава 10. Лихорадка (Лаврова b.C.) 235

- •Глава 11. Патофизиология типовых нарушений обмена веществ 245

- •Глава 12. Патофизиология тканевого роста (Адо а.Д.) 358

- •Часть III. Патофизиология органов и систем

- •Глава 13. Патофизиология системы крови (Гольдберг е.Д., Новицкий в.В.) 404

- •Глава 14. Патофизиология сердечно-сосудистой системы (Лишманов ю.Б., Маслов л.Н.,Пирогова н.П.) 451

- •Глава 15. Патофизиология дыхания 503

- •Глава 16. Патофизиология пищеварения (Белобородова э.И.) 538

- •Глава 18. Патофизиология почек (Лаврова b.C.) 598

- •Глава 19. Патофизиология эндокринной системы 624

- •Глава 20. Патофизиология нервной системы (Крыжановский г.Н.) 654

- •Глава 21. Патофизиология высшей нервной деятельности (Хананашвили м.М.) 688

Глава 20 патофизиология нервной системы

20.1. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ НЕРВНЫХ РАССТРОЙСТВ

20.1.1. Причины и условия возникновения нарушений деятельности нервной системы

Патогенные факторы, вызывающие повреждения нервной системы (НС) и нарушение ее деятельности, имеют экзогенную либо эндогенную природу. Экзогенные патогенные факторы могут быть специфически, избирательно нейротропными, поражающими определенные структуры НС, и неспецифическими, повреждающими не только нервные, но и другие тканевые элементы. К экзогенным факторам, поражающим нервную систему, относятся биологические возбудители: вирусы (бешенство, полиомиелит), микробы (лепра), растительные токсины (стрихнин, кураре), микробные токсины (ботулинический, столбнячный), спирты (этиловый, метиловый), ядохимикалии (хлорофос), отравляющие вещества и др. Специфическим для человека патогенным фактором является слово. Оно может вызвать нарушения психической деятельности, поведения, расстройства различных функций. Нарушения деятельности нервной системы и нервной регуляции функций могут быть вызваны условнорефлекторно.

Эндогенные патогенные факторы делятся на первичные и вторичные. К первичным относятся наследственные нарушения деятельности генетического и хромосомного аппаратов нейронов, с ними связаны наследственные болезни нервной системы (болезнь Дауна, эндогенные психозы и др.), нарушения кровообращения в различных отделах ЦНС, ишемия и др.

К вторичным эндогенным патогенным воздействиям относятся те, которые возникают в самой нервной системе после повреждающего действия первичных агентов в ходе развития патологического процесса. Это - изменения нейронов, нарушение выделения и рецепции ней-ромедиаторов, приобретенные альтерации генома нейронов, изменения межнейрональных от-

654

ношений, нервной трофики и др. Универсальное патогенетическое значение имеет формирование агрегатов гиперактивных нейронов, представляющих собой генераторы патологически усиленного возбуждения (сокращенно - генераторы), образование патологических детерминант и патологических систем. Важную роль патогенного фактора играют антитела к нервной ткани, образующиеся, как правило, на более поздних стадиях патологического процесса.

Возникновение вторичных эндогенных патогенных факторов означает этап эндогенизации патологического процесса. На этом этапе непосредственной причиной развития процесса являются уже не первичные, а вторичные эндогенные механизмы, присущие самой измененной нервной системе. Однако этиологические первопричины и на этом этапе не теряют своего значения - их патогенное действие ведет к новым повреждениям, к усилению уже возникших или к появлению новых вторичных эндогенных патогенных механизмов.

Понимание указанных особенностей патогенеза и знание механизмов каждой стадии развития патологического процесса необходимы для проведения адекватной патогенетической терапии. Так, бесполезно лечить вызванные столбнячным токсином поражения ЦНС только противостолбнячной сывороткой, нейтрализующей столбнячный токсин, так как последний уже связался с нервными элементами и вызвал соответствующие изменения в ЦНС (в частности, повреждение белков, участвующих в выделении тормозных передатчиков). Терапия на этой стадии должна быть направлена на устранение последствий действия столбнячного токсина (подавление гиперактивности нейронов, борьба с сУД°Р°гами и др.). Применение противостолбнячной сыворотки на данной стадии необходимо для нейтрализации новых порций столбнячного токсина, продуцируемого в ране столбнячной палочкой.

Реализация патогенных воздействий зависит от их силы и продолжительности - чем сильнее и длительнее эти воздействия, тем значительнее их эффект. Однако даже слабые патогенные воз-Часть III. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ОРГАНОВ И СИСТЕМ

действия,

если они продолжительны и постоянны,

могут вызывать глубокие и устойчивые

изменения нервной системы. Например,

при дробном, повторяющемся введении

нейротропных токсинов (столбнячный,

ботулинический и др.) их суммарная доза,

вызывающая патологический эффект и

гибель животного, может быть меньше

той, которая вызывает аналогичный эффект

при однократном введении всей дозы

токсина (феномен Беринга). Ежедневная

электрическая стимуляция структур

мозга током под-пороговой, не

сопровождающаяся видимой реакцией

силы, обусловливает нарастание судорожной

готовности мозга, так что с течением

времени на те же подпороговые

воздействия животное отвечает уже

судорогами (феномен «раскачки», или

киндлинг). В повседневной жизни длительно

действуют многие стрессорные,

неврозо-генные факторы, профессиональные

вредности и т. п.

Факторы, не вызывающие патологии исходно нормальной нервной системы, могут приобрести патогенное значение для нервной системы, измененной предыдущими патологическими процессами, при генетически обусловленной предрасположенности, при повышенной возбудимости и пр. Лимбические структуры, в частности гиппокамп, более других способны развивать и удерживать патологическую гиперактивность, которая может быть вызвана даже однократным патогенным воздействием.

Важную роль в сохранении патологических эффектов играет пластичность нервной системы - способность закреплять возникшие изменения. Это свойство имеет существенное значение для нормальной деятельности нервной системы. Оно обеспечивает возможность ее развития, образования новых связей, обучения, структурных перестроек и др. Однако пластичность -слепая сила, она закрепляет не только биологически полезные, но и патологические изменения, которые играют роль патогенного фактора. Благодаря пластичности закрепляются возникшие структурно-функциональные патологические изменения в нервной системе (например, синап-гические нарушения, образовавшиеся генераторы возбуждения, патологические системы и др.). С пластичностью связаны во многих случаях хронизация патологического процесса и его устойчивость к лечебным воздействиям.

20.1.2. Две стороны патогенезанервных расстройств

Собственно патологические изменения в нервной системе представляют собой два рода явлений. Первое из них - повреждение и разрушение морфологических структур, функциональных связей и физиологических систем. Оно обозначено И. П. Павловым как «полом» и является результатом непосредственного действия патогенного агента. Другое явление носит иной характер. Оно заключается в возникновении новых, патологических интеграции из первично и вторично измененных нервных структур.

Сам «полом» не является развитием патологического процесса. Он играет роль причины и условия этого развития, которое осуществляется собственными эндогенными механизмами поврежденной нервной системы.

На уровне межнейрональных отношений такой интеграцией является агрегат гиперактивных нейронов, на уровне межклеточных отношений - новая патодинамическая организация, состоящая из измененных отделов ЦНС - патологическая система. Таким образом, собственно патологическая часть процесса характеризуется не только разрушением, но и формированием патологических интеграции - агрегата нейронов и патологической системы: происходит разрушение физиологических и формирование патологических систем.

20.1.3. Поступление патогенныхагентов в нервную систему

Существуют два основных пути поступления патогенных агентов в ЦНС - из крови (через сосудистую стенку) и по нервным стволам.

В первом случае патогенный агент (токсическое вещество, вирусы, микробы и др.) должен преодолеть гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), который образуется сосудистой стенкой (эндоте-лиоцитами), а также глиальными элементами (астроцитами). ГЭБ осуществляет активный и избирательный транспорт из крови в мозг питательных и других биологически активных веществ, необходимых для деятельности мозга. Одновременно он защищает мозг от непосредственного действия находящихся в крови патогенных агентов. У плодов и новорожденных ГЭБ более проходим. Ряд токсических агентов (стрих-

655

656

нин, спирты, некоторые фармакологические препараты) сравнительно хорошо проходит ГЭБ. Для биологических возбудителей (вирусы, микробы) в норме ГЭБ практически непроницаем. Однако в условиях патологии, при действии ряда физических и химических факторов возникает патологическая проницаемость ГЭБ, что приводит к утяжелению текущего или возникновению нового патологического процесса. Так, сильный длительный стресс способствует поступлению вируса гриппа в мозг.

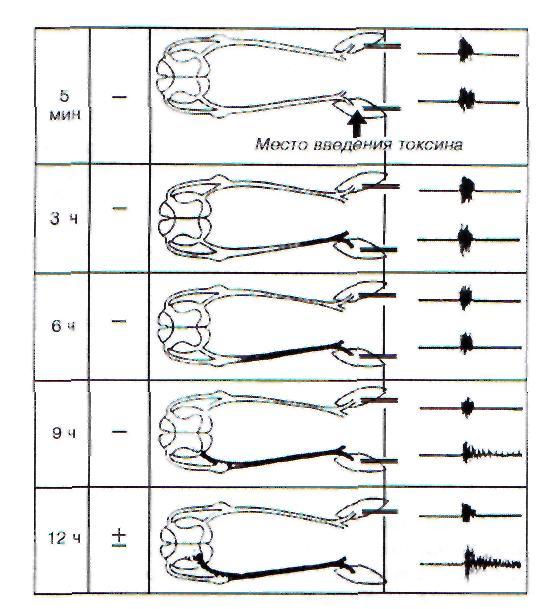

Путями поступления ряда патогенных агентов в ЦНС являются нервные стволы. Невраль-ный путь характерен для столбнячного токсина, вирусов полиомиелита, бешенства и др. Входными воротами для столбнячного токсина является мионевральный синапс, откуда токсин поступает по двигательным волокнам в спинной и продолговатый мозг (рис. 182). В ЦНС токсины (столбнячный), вирусы, антитела к нервной ткани могут распространяться от нейрона к нейрону внутри нервных отростков (с аксотоком) и по межнейрональным пространствам. Этот невраль-ный путь является одним из механизмов генерализации патологических процессов.

20.1.4. Механизмы защиты нервной системы

К тканевым барьерным механизмам следует добавить также защитную функцию различных оболочек мозга и нервов. Защиту нейрона и его отростков обеспечивают окружающие глиальные и шванновские клетки, а также мембрана самого нейрона. Нервная система защищена также иммунологическим барьером, который состоит из клеточных и гуморальных механизмов общей иммунной системы организма и собственной иммунной системы ЦНС, куда входят иммуно-циты и глиоциты; последние способны превращаться в макрофаги и осуществлять поглощение и переваривание вирусов, а также погибших и необратимо поврежденных нейронов.

Защитную роль играют специальные регуляционные «уравновешивающие» (по И. П. Павлову) механизмы, направленные на предупреждение и ликвидацию возникающих изменений. Они являются выражением принципа антагонистической регуляции функций, заключающегося во взаимном подавлении активности структур или процессов, которые имеют разнонаправ-