- •Столяров с.А., Колядо в.Б.

- •Избранные лекции по экономике

- •(Для медицинских Вузов)

- •Барнаул 2005

- •Содержание

- •8.1. Рынок медицинских услуг 125

- •8.2. Фармацевтический рынок 139

- •8.3. Рынок медицинской техники 149

- •Лекция 1. Экономическая наука, ее основные характеристики

- •Экономические продукты и блага

- •Потребности

- •Ресурсы

- •Доходы от ресурсов

- •Определение экономики

- •Экономический цикл

- •Экономические цели

- •Экономические принципы

- •Экономика здравоохранения

- •Ловушки обыденного сознания

- •Вопросы к лекции 1.

- •Лекция 2. Экономические институты и системы

- •Экономические системы

- •Вопросы к лекции 2.

- •Лекция 3. Производство продукта и его издержки. Эффективность производства

- •Вопросы к лекции 3.

- •Лекция 4. Предпринимательство. Фирма. Виды организаций. Банкротство

- •Вопросы к лекции 4.

- •Лекция 5. Цена экономического продукта

- •Вопросы к лекции 5.

- •Лекция 6. Спрос. Предложение. Рыночное равновесие. Рыночный механизм. Структура рынка. Типы конкурентных рынков

- •Вопросы к лекции 6.

- •Лекция 7. Основные виды рынков. Рынки ресурсов. Рынки потребительских товаров и услуг

- •Вопросы к лекции 7.

- •Лекция 8. Рынок здравоохранения

- •Рынок медицинских услуг

- •Фармацевтический рынок

- •Рынок медицинской техники

- •Вопросы к лекции 8.

- •Лекция 9. Деньги. Доходы. Расходы

- •Вопросы к лекции 9. Лекция 10. Заработная плата

- •Вопросы к лекции 10. Лекция 11. Налоги. Налоговая система

- •Вопросы к лекции 11. Лекция 12. Финансирование здравоохранения

- •Распространенные заблуждения об основных способах финансирования здравоохранения

- •Вопросы к лекции 12 заключение

- •Литература

- •Столяров с.А., Колядо в.Б.

- •Избранные лекции по экономике

- •(Для медицинских вуЗов)

- •Учебно-методическое пособие.

Вопросы к лекции 7.

В чем состоит основное отличие рынков ресурсов от рынков потребительских товаров и услуг?

Какие основные моменты определяют величину спроса на труд и его предложение?

Кто такие безработные?

В чем состоит основное различие между структурной и фрикционной безработицей?

Какие издержки влечет за собой безработица?

Почему издержки безработицы распределяются неравномерно? Что на это влияет?

Что попадает в сферу действия рынка капитала?

Что показывает норма прибыли на капитал?

Что показывает ставка процента на вложенный капитал?

В чем состоит различие между простыми и сложными процентами?

Что определяет понятие «дисконтирование»?

От чего зависит цена земли?

Охарактеризуйте понятие «чистой экономической ренты».

Охарактеризуйте рынок информационных ресурсов.

В чем состоит различие между рынком капитала и рынком потребительских товаров.

Лекция 8. Рынок здравоохранения

Большое значение для населения любого государства имеет охрана здоровья его граждан. Люди, стремясь сохранить или улучшить здоровье, получают медицинские услуги, покупают медикаменты, а также и медицинскую технику.

Во времена Советского Союза медицинские услуги оказывались, в-основном, бесплатно, а медикаменты, хотя и продавались гражданам, но цены на них были установлены централизовано. Сейчас в России происходит переход от чисто государственного регулирования здравоохранения к рыночному, где цены часто устанавливаются по законам рынка, при взаимодействии спроса и предложения.

М ожно

выделить три основных вида рынка тесно

связанных со здоровьем человека:рынок

медицинских услуг,

фармацевтический

рынок, а

также рынок

медицинской техники и оборудования

(Рис. 8.1).

ожно

выделить три основных вида рынка тесно

связанных со здоровьем человека:рынок

медицинских услуг,

фармацевтический

рынок, а

также рынок

медицинской техники и оборудования

(Рис. 8.1).

Рис. 8.1. Основные типы рынков в здравоохранении

Необходимо отметить, что одной из особенностей рынка здравоохранения, является то, что его нельзя однозначно отнести к рынку ресурсов или рынку потребительских товаров и услуг. Шприцы и медикаменты с одной стороны являются ресурсом для медицинской организации, производящей услуги и продаются на рынках ресурсов, а с другой стороны являются потребительским товаром и обращаются на соответствующих рынках. Медицинские услуги получает, в основном, человек (как конечный потребитель), но они могут использоваться и в качестве ресурсной базы. Например, санаторий оказывает медицинские услуги людям (как конечным потребителям), но путевки в этот санаторий могут приобретать туристические фирмы с целью последующей реализации. Для этих туристических фирм путевки будут являться ресурсом.

Деление на рынки может идти и дальше, так рынок медицинских услуг может подразделяться на более мелкие рынки: стоматологических, психотерапевтических и т.п., а фармацевтический рынок может делиться на рынок жаропонижающих препаратов, антибиотиков и т.п.

Рынок медицинских услуг

Одной из исходных составляющих человека является желание быть здоровым. Но в процессе жизнедеятельности, организм человека постоянно находится в сосуществовании с факторами внешней и внутренней среды. Сохранение паритета между упомянутыми факторами и гомеостазом – есть здоровье, которое обеспечивает человеку комфортность в среде обитания. Болезнь – чрезпороговые отклонения анатомических, физиологических функций или разрыв их взаимосвязи в результате внешней и внутренней агрессии. Именно болезнь заставляет заняться поиском средств и способов для восстановления здоровья.

Одним из способов восстановления и сохранения здоровья являются медицинские услуги. Их появление и выделение в самостоятельную отрасль стало возможным благодаря разделению и специализации труда. Человек, имея склонность к врачеванию, стал выполнять конкретные виды работ в данной узкой деятельности. Это разделение труда и стало одной из объективных причин возникновения рыночных отношений в медицине. Но никто не стал бы специализироваться, на лечении людей, если бы не рассчитывал обменять плоды своего труда на другие блага (еду, жилье, одежду), удовлетворяющие его потребности.

Медицинские услуги занимают большую часть всех услуг. Практически не найдется ни одного человека, которому, хотя бы один раз в жизни, не оказывались медицинские услуги в той или иной форме (операции, прививки, обследование, траволечение и др.).

С давних времен оказание медицинских услуг рассматривалось не только, как занятие, несущее пользу для общества, но и как занятие, имеющее определенную ценность и гарантирующее определенную компенсацию. Подобно товару медицинские услуги покупались и продавались на рынке, имея свою цену. Так в своде юридических норм Киевской Руси «Русская правда» XI-XII вв. говорится, что за излечение больного полагалась «лечцю мзда», т.е. оплата врачу за его работу, а за нанесение раны, виновный платил в казну и пострадавшему «за рану же лечебное», чтобы пострадавший смог рассчитаться с врачом.

Иногда медицинские услуги сливаются в единый комплекс финансовых услуг. Происходит объединение разнообразных услуг в рамках бизнеса. Фирмы, занимающиеся оказанием медицинских услуг, начинают предлагать услуги по страхованию жизни и здоровья, туристические услуги для лечения и оздоровления пациентов за рубежом и т.д. Больница может открыть у себя аптечный киоск, для продажи медикаментов и медицинской техники; заключить договор со страховой компанией на оказание платных медицинских услуг, не входящих в обязательный перечень бесплатного обслуживания; предложить (за плату) перевозку домой выздоравливающих своим транспортом и пр. Становление рынка медицинских услуг прошло через этапы самообеспечения, децентрализованного и централизованного обмена (Рис. 8.2).

|

а) самообеспечение |

б) децентрализованный обмен |

б) централизованный обмен |

Рис. 8.2. Этапы становления рынка медицинских услуг

На этапе самообеспечения человек (Рис. 8.2.а), наделенный опытом «примитивного врачевания» использовал его наряду с другими способами обеспечения своей жизнедеятельности. Лекарь рассматривал свое окружение как потенциальных «покупателей» медицинских услуг.

Концентрация усилий врачевателя на избранном способе удовлетворения своих нужд способствовало накоплению опыта, улучшению качества лечения, обмену медицинских услуг на товары и услуги других сфер человеческой деятельности и способствовала становлению второго этапа – децентрализованного обмена (Рис. 8.2.б). В условиях децентрализованного обмена, врачеватель – продавец медицинских услуг, а потребитель услуг (больной) – человек, нуждающийся в сохранении здоровья. В условиях децентрализованного обмена производители медицинских услуг представляют продукт своей общественно-полезной деятельности (врачевание) для продажи, одновременно обменивая его на необходимые товары (услуги).

Самообеспечение и децентрализованный обмен существуют и сейчас в форме «частной медицинской практики».

Третьим этапом в становлении рынка медицинских услуг является этап централизованного обмена (Рис. 8.2.в). Здесь в сферу деятельности продавец-потребитель (врач-больной), внедряется посредник («купец»), занимая место в центре ранее сложившихся отношений, а система оказания медицинской помощи приобретает следующую структуру: продавец медицинских услуг (врач) → купец или посредник (в т.ч. страховая компания или государство) → потребитель (больной).

Расслоение общества на классы, богатых и бедных, необходимость врачевания и его дороговизна, прогрессирующая недоступность врачевания для больших групп людей с малым материальным достатком, явились причиной внедрения в свободный рынок врачевания сначала религиозных, затем общественных и страховых организаций, а затем и государства. Религиозные, общественные, государственные фонды, используя известные механизмы, депонировали определенную часть продукта человеческой деятельности или его эквивалента, приобретая для членов общества доступное или бесплатное врачевание, выполняя функции посредника. Последние изучают исходный статус состояния здоровья потребителя медицинских услуг, определяют ресурсную базу (создают свои больницы или оплачивают услуг сторонних учреждений и врачей), формируют стандарт медицинских услуг, оценивают конечный статус здоровья их потребителей, с учетом которого, производят оплату. Так в Киево-Печерском монастыре (≈1090 г.) работал врач Агапит, который оказывал медицинскую помощь населению бесплатно. «И услышали о нем в городе, что в монастыре есть некто врач, и многие больные приходили к нему и выздоравливали». В «Изборнике Святослава» (XI в.) содержится указание монастырям приглашать к больным врача («аще лечец прилучится») и уплачивать ему за труд. Необходимо отметить, что культовые организации, общественные фонды, государство, выполняя функции посредника, реализуют концепцию равных возможностей и социальной справедливости при оказании медицинской помощи населению.

Функционирование рынка медицинских услуг базируется на трех основных принципах: эквивалентности (соотношения затрат и получаемых благ), возмездности (выполнение работ в обмен на другие блага), взаимовыгодности (участникам рыночных отношений должно быть выгодно устанавливать хозяйственные контакты с контрагентами).

В схеме рыночных отношений в здравоохранении, можно выделить четыре группы основных участников рынка, между которыми реализуются основные виды хозяйственных связей и экономических отношений (Рис. 2.1).

Первая группа – население и семьи. Они продают принадлежащие им ресурсы на соответствующих рынках, платят налоги государству, получают от него социальные трансферты, приобретают товары и услуги на потребительских рынках, распоряжаются деньгами.

Вторая группа участников рынка – медицинские организации, участвующие в оказании медицинских услуг и реализации товаров медицинского назначения. В литературе по экономике здравоохранения укрепилось устойчивое понятие «медицинский субъект».

Третью группу участников рынка составляют финансово-кредитные организации. Медицинские субъекты и люди хранят свои деньги в банках и у них же берут кредиты.

Четвертая группа участников рынка – это государство. Оно является одним из активных и полноправных участников рынка. Нужно заметить, что наибольшую активность государство имеет в тех сферах экономики, где рыночные отношения недостаточно развиты, или их действие не приносит должного общественного результата. Как раз такой сферой является здравоохранение. Государство заинтересовано в привлечении медицинских субъектов к выполнению разработанных им программ в области охраны здоровья населения.

В

Определение

медицинской

услуги

С.И. Ожегов в «Словаре русского языка» определяет услугу, как действие, приносящее пользу другому. Также считается, что услуга – это изменение состояния лица или товара, принадлежащего какой-либо экономической единице, происходящее в результате деятельности другой экономической единицы с предварительного согласия первой. Однако определения, имеющие большое значение в экономике вообще, могут не всегда подходить к проблемам экономики здравоохранения, в частности. Например, если пациент находится в бессознательном состоянии, то он не может дать согласие на медицинскую помощь, а тем более на ее оплату. Больному необходимо оказать помощь, но возникает вопрос, кто будет за нее платить и в каком объеме?

При ответе на вопрос, что заставляет потребителя, продавца или предприятие интересоваться определенным продуктом, мы наталкиваемся на весьма значительное в теории обмена, но мало конкретное понятие пользы. Бывает польза потребителя и польза производителя. Под пользой потребителя (пациента) можно подразумевать субъективно оцениваемую способность продукта удовлетворять потребности в собственном здоровье. Польза производителя медицинской услуги (врача, больницы), обычно заключается в прибыли, росте предприятия, гарантии дальнейшей деятельности, оптимальной загрузке мощностей, престиже, повышении качества здоровья пациента и т.п.

Существует ряд определений медицинской услуги. Все они являются точкой зрения их авторов, но лишь немногие действительно отражают сущность медицинских услуг. Проанализируем определение: «Стоматологическая услуга – это любая деятельность или благо, которую одна сторона (стоматологическая клиника, врач-стоматолог), может предложить другой (пациенту)» (Л.Н. Тупикова, С.Е. Тупиков, 2002). Мы считаем, что такое определение недостаточно отражает направленность услуги на здоровье человека. Так если врач-стоматолог предоставит транспорт пациенту для доставки его на прием или стоматологическая клиника продаст другой стороне пасту для чистки зубов (экономические блага) – это вряд ли будет стоматологической услугой.

Следующая дефиниция характеризует медицинскую услугу уже как «профессиональные действия, направленные на сохранение или поддержание оптимального уровня здоровья индивидуума» (А.В. Решетников, 2003). Такое определение отражает ориентированность медицинской услуги на здоровье человека. Но, при несомненной правильности такого постулата, в определение медицинской услуги, необходимо заложить и такое понятие, как польза.

Оказание медицинской услуги, как это ни парадоксально, но не всегда может быть направлено только на сохранение или поддержание оптимального уровня здоровья индивидуума. По ряду данных, в США около 2 тыс. девочек-подростков в год подвергают себя операции по увеличению груди, а в 1998 г. количество таких операций увеличилось вдвое по сравнению с 1992 г. Немецкий журнал «Шпигель» отмечает, что в Германии по приблизительным оценкам, проводится ежегодно от 300 тыс. до 500 тыс. косметических операций в год. При этом сегодня косметические операции и лазерную шлифовку кожи уже предлагают зубные врачи, гинекологи и дерматологи – дабы компенсировать уменьшение гонораров от больничных касс. Число клиентов, пострадавших от косметических операций, выросло в 10 раз по сравнению с восьмидесятыми годами. Среди них есть пациенты со шрамами на лице, ослепшие после операции, зафиксирован даже летальный исход. Известен случай комы после удаления жира, а также самоубийства после неудавшейся косметической операции. Все это явно не способствует сохранению или поддержанию оптимального уровня здоровья. А в некоторых случаях, оказание медицинской услуги по желанию клиента, возможно, нанесет последнему, в дальнейшем, довольно ощутимый вред здоровью, но субъективно, в какой-то момент времени, человек может извлечь из этого пользу.

В связи с вышесказанным мы (С.А. Столяров, 2003) так определяем медицинскую услугу: «Медицинская услуга – это какое-либо профессиональное действие, направленное на изменение или сохранение физического или психического здоровья, с целью получения пользы ее потребителем (пациентом), в той или иной форме».

У индивидуума может возникнуть ряд особых потребностей, которые он может удовлетворить с помощью медицинской услуги, в т.ч. получить услуги косметической хирургии: гименопластику (пластика девственной плевы); циркумцизию, выполняемую в ходе операции препуциотомии при ритуальных обрезаниях крайней плоти (у мусульман, иудеев); увеличить объем молочной железы (часто по коммерческим соображениям пациентки). Хотя непосредственно медицинских показаний к операции в перечисленных случаях может и не быть, но эти услуги обладают потребительской полезностью для пациента и он готов за них платить деньги.

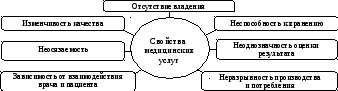

М

Свойства

медицинских

услуг едицинские

услуги, имеют ряд свойств, отличающие

их от товара, например от медикаментов:

отсутствие владения; неосязаемость;

неспособность к хранению; неразрывность

производства и потребления; изменчивость

качества, неоднозначность оценки

результата, зависимость от тесного

взаимодействия врача и пациента (Рис.

8.3).

едицинские

услуги, имеют ряд свойств, отличающие

их от товара, например от медикаментов:

отсутствие владения; неосязаемость;

неспособность к хранению; неразрывность

производства и потребления; изменчивость

качества, неоднозначность оценки

результата, зависимость от тесного

взаимодействия врача и пациента (Рис.

8.3).

Рис. 8.3. Свойства медицинских услуг

Отсутствие владения. Если человек приобрел товар, имеющий физическое воплощение, скажем фонендоскоп, то он становится его владельцем, чего нельзя сказать о медицинской услуге. Нельзя владеть, например, результатом, полученным от операции аппендэктомии.

Неосязаемость или нематериальный характер медицинских услуг, означает, что их невозможно продемонстрировать, попробовать, или изучать до их получения этих услуг. Оценить же медицинские услуги можно только после их получения, да и то с трудом. Повысить материальность услуги, сделать ее более осязаемой может присутствие элемента товара в услуге. Это может быть наличие зубного протеза, а также предоставление клиентам информации о сотрудниках, их опыте и квалификации. Брошюры, буклеты или другие материальные символы, также помогают понять и оценить услуги организации. Элементом товара в услуге врача могут быть рентгенограммы, рецепты, заключение, план лечения, данные обследования и пр.

Неспособность услуг к хранению. Специфика производства медицинских услуг заключается в том, что в отличие от товаров, услуги нельзя произвести впрок и хранить. Оказать услугу можно только тогда, когда поступает заказ или появляется клиент.

Важная отличительная черта медицинских услуг – их «сиюминутность». Они не могут быть сохранены для дальнейшей продажи и предоставления. Незанятые больничные койки, комнаты в санатории, не оказанные медицинские услуги, не могут быть восстановлены. Если спрос на услуги становится больше предложения, то это нельзя исправить, как при продаже медикаментов, взяв товар со склада. Аналогично, если мощность по услугам превосходит спрос на них, то теряется доход и (или) стоимость услуг.

Н еразрывность

производства и потребления.

Производство и потребление медицинских

услуг (в отличие от товаров, например,

медикаментов) тесно взаимосвязаны и не

могут быть разорваны во времени (Рис

8.4). Одновременно происходит производство,

потребление и продажа медицинских

услуг.

еразрывность

производства и потребления.

Производство и потребление медицинских

услуг (в отличие от товаров, например,

медикаментов) тесно взаимосвязаны и не

могут быть разорваны во времени (Рис

8.4). Одновременно происходит производство,

потребление и продажа медицинских

услуг.

Рис. 8.4. Производство и потребление товаров и медицинских услуг

Изменчивость качества или неоднородность – неизбежное последствие одновременности производства и потребления медицинской услуги. Один из важнейших показателей медицинских услуг – это их качество. Принято выделять три составляющих качества медицинской помощи: качество структуры, качество технологии, качество результата:

качество структуры подразумевает возможность медицинской организации оказывать медицинские услуги на должном уровне (квалификация кадров, наличие нужного оборудования, медикаментов и пр.).

качество технологии характеризует оптимальность комплекса лечебно-диагностических мероприятий, проведенных больному.

качество результата – это отношение фактически достигнутых результатов с реально достижимыми.

Все составляющие качества тесно связаны между собой и оказывают друг на друга большое влияние. Так низкий уровень качества структуры едва ли обеспечит приемлемый уровень качества технологии, а нарушение технологии диагностики и лечения может привести к неблагоприятным результатам для пациента.

Другой весьма важный источник изменчивости медицинских услуг, конечно, сам человек, его уникальность, что объясняет высокую степень индивидуализации услуги в соответствии с требованиями потребителя и делает невозможным массовость их производства. Например, аномально расположенный аппендикс может доставить хирургу массу проблем при аппендэктомии.

Из вышесказанного вытекает еще одно свойство – неоднозначность оценки результата. Например, летальный исход может быть оценен с двух точек зрения. Со стороны медицинских работников могут быть предприняты все усилия, но больной может умереть из-за характера заболевания и особенностей его организма, при этом врач может считать, что он сделал все от него зависящее. Со стороны же родственников больного могут быть выдвинуты обвинения (иногда вполне оправданные) о том, что врач не все сделал для адекватного лечения пациента.

Зависимость от тесного взаимодействия врача и пациента. Если во время ремонта автомобиля обычно нет нужды в личном присутствии заказчика, то оказание медицинских услуг невозможно, как без пациента, так и без медицинского персонала, что часто вызывает ряд конфликтов. Во многом результат лечения будет зависеть и от того, насколько правильно пациент выполняет рекомендации врача и может не определяться ни уровнем квалификации врача, ни его действиями. Например, несоблюдение больным режима труда и отдыха, времени и способа приема медикаментов, наличие вредных привычек и т.п. может свести на нет все усилия медицинских работников. Однако может иметь место и тот момент, что врач не уделяет должного внимания информированию больного, что в свою очередь приводит к неверной трактовке больным рекомендаций врача. Все это порождает проблему управления поведением пациентов или, по крайней мере, учета поведенческих факторов при работе с потребителями.

Р

Характеристики

рынка медицинских

услуг

В классическом рынке человек покупает товары по рыночным ценам, выбирая любого устраивающего производителя, и руководствуется собственными соображениями о ценности покупки. Его выбор будет определяться собственным бюджетом, ценой продукта и неценовыми детерминантами (Рис. 6.1, 6.2). При увеличении спроса на товар производители увеличивают его производство, одновременно взвинчивая цены, но потребители на это реагируют отрицательно и сокращают покупки данного товара, переходя на его заменители. Спрос падает, производители товара начинают снижать цены, и часть их уходит с конкретного рынка, меняя специализацию. Цена товара колеблется вокруг точки равновесия. Все это наблюдается на идеальном рынке, который на рынке медицинских услуг не действует в полной мере.

Р ынок

медицинских услуг имеет ряд основных

характеристик: риск заболевания и его

неопределенность, внешние эффекты,

асимметрия информации между продавцом

и покупателем, этические соображения

и проблема справедливости, а также

государственное вмешательство (Рис.

8.5).

ынок

медицинских услуг имеет ряд основных

характеристик: риск заболевания и его

неопределенность, внешние эффекты,

асимметрия информации между продавцом

и покупателем, этические соображения

и проблема справедливости, а также

государственное вмешательство (Рис.

8.5).

Рис. 8.5. Основные характеристики рынка медицинских услуг

Риск заболевания и его неопределенность связаны с тем, что потребность в медицинских услугах возникает обычно внезапно, и никто не может быть уверен, что с ним не случится какая-либо неприятность. Поэтому человек либо должен иметь деньги, для того, чтобы рассчитаться с врачом за оказанные услуги, либо рассчитывать, что за оказание медицинской помощи за него кто-нибудь заплатит (государство или какой-либо спонсор), либо иметь на руках страховой полис.

Одним из способов оплаты медицинских услуг является страхование. Для определенного периода времени можно статистически достоверно оценить количество лиц, которым потребуется медицинская помощь, и сумму, необходимую для оплаты медицинских услуг – оценить риск. Тогда эти лица могут объединиться, сложить вместе относительно небольшие суммы, и из этого страхового резерва оплачивать помощь тем, кому она потребуется.

Однако в системах государственного или частного медицинского страхования существует проблема перепотребления медицинских услуг – неизбежная черта медицинского страхового рынка, известная как «эгоизм». Эгоизм бывает двух типов – эгоизм пациента (потребителя) и эгоизм доктора (производителя).

Эгоизм потребителя связан, в основном, с двумя факторами. Во-первых, человек, застраховавшись на случай болезни, перестает ее опасаться, меньше заботится о здоровом образе жизни, в результате чего у него могут развиться заболевания, и вырасти потребление медицинских услуг. Во-вторых, застраховавшись, пациент получает медицинские услуги бесплатно в момент потребления или с небольшими условными доплатами. Таким образом, исчезают ценовые сигналы, действующие между производителем и потребителем на рынке медицинских услуг, и происходит перепотребление «бесплатных» медицинских услуг (то есть пациент обращается за медицинской помощью и тогда, когда мог бы без нее обойтись, затягивает лечение и т.д.).

Существуют возможные способы компенсации эгоизма пациента (перепотребления медицинских услуг), ценовые и неценовые (Табл. 8.1). Ценовые регуляторы широко применяются в системах частного и обязательного медицинского страхования, а неценовые – в государственных (интегрированных) системах здравоохранения.

Таблица 8.1. Способы компенсации эгоизма пациента,

снижающие перепотребление медицинских услуг

|

Ценовые |

Неценовые |

(для схемы возмещения) |

|

Эгоизм производителей возникает, прежде всего, там, где производители получают вознаграждение по гонорарному принципу, и у докторов возникают стимулы рекомендовать пациенту необязательные или даже ненужные обследования и процедуры, тем самым, стимулируя излишний спрос на медицинские услуги. Имеется ряд способов компенсации эгоизма врачей, ценовые и неценовые, приведенные в Табл. 8.2.

Таблица 8.2. Способы компенсации эгоизма врача,

снижающие перепотребление медицинских услуг.

|

Ценовые |

Неценовые |

|

|

Внешние эффекты являются существенной характеристикой рынка медицинских услуг. Так, своевременная вакцинация одних контингентов населения (например, от гриппа) может привести к тому, что привитые лица не заболеют и не заразят других людей, при этом, последние также не захворают и не явятся новым источником распространения инфекции.

Асимметрия информации между доктором и пациентом проявляется в уникальной возможности врачей оказывать влияние на спрос медицинских услуг. В связи с этим возникает вопрос, действуют ли доктора всегда исключительно в интересах пациентов? Теоретически доктор должен дать пациенту всю информацию, чтобы пациент мог сам принять решение, а затем выполнить решение пациента. Фактически доктора зачастую руководствуются собственными экономическими мотивами, особенно при гонорарной системе оплаты и часто назначают не всегда нужное обследование и лечение. Это явление носит название «спрос, стимулируемый производителями».

Система здравоохранения носит такой характер, что потребитель медицинских услуг очень плохо осведомлен о медицинских услугах, которые он покупает, возможно, меньше, чем о любых других приобретаемых услугах. В большинстве случаев решение о выборе конкретной медицинской помощи принимается врачами: диагностика, лечение, прием лекарств, госпитализация, периодичность повторных посещений врача – все это в значительной мере происходит под контролем врача. Хотя потребитель может принимать участие в регулировании рынка, но его участие гораздо более ограничено, чем в практически любой другой области финансово-хозяйственной деятельности. Поэтому в большинстве случаев медицинские услуги в интересах пациентов приобретают квалифицированные посредники – страховщики (в некоторых системах здравоохранения – государство).

Этические соображения и проблема справедливости.

Общество считает, что если человек не может купить себе автомобиль или дачный участок – это его личное дело, однако если люди не имеют доступа к базовой медицинской помощи – это несправедливо и рассматривает охрану здоровья, как «привилегию» или «право» и не хочет распределять ее только по ценам или доходам.

Государственное вмешательство вызвано тем, что функционирование частного медицинского рынка вызывает много проблем для населения. Это обосновывает целесообразность правительственного вмешательства, которое носит различные формы в различных странах. Отличается лишь степень вмешательства. Так, в стране с преимущественно частной системой медицинского страхования – США, 40% средств на здравоохранение поступает через государственные программы Медикэр и Медикэйд. Все страны постоянно изменяют степень правительственного вмешательства – усиливают там, где оно слабо, и ослабляют там, где оно слишком сильно. Например, от жесткой системы государственного здравоохранения, страны ближнего зарубежья и Восточной Европы, а также Россия перешли в большинстве к конкурентной модели ОМС, к которой не были готовы. Однако такая модель не принесла ни врачам, ни пациентам ожидаемых ими результатов в виде увеличения благосостояния с одной стороны, и повышения качества лечения с другой стороны. Столкнувшись со сложностями введения ОМС, многие лица, говорят о необходимости вернуться назад в те условия, когда существовала чисто государственная система медицинского страхования. При этом они упускают из виду тот аспект, что такая система уже не будет приемлема для общества, и не обеспечит требуемой эффективности здравоохранения.

Действительно, если представляется оптимальным поручить государству обеспечение сбора средств на здравоохранение с перераспределением дохода от богатых к бедным (то есть устанавливать обязательные взносы пропорциональные их доходу), то вызывает сомнение, должно ли государство от имени общества покупать все медицинские услуги и их же оказывать. Опыт России и других стран с государственной системой здравоохранения показал, что государство, решая задачу глобально, не способно гарантировать объем и качество помощи конкретному пациенту и защищать его интересы. С этой задачей лучше справляются конкурирующие страховщики и частные медицинские организации. При этом государство может регулировать их деятельность, обеспечивать ее некоммерческий характер и обеспечивать экономичность деятельности страховщиков.

Вмешательство государства проявляется еще и в установлении особых «правил игры», направленных на защиту пациентов и проявляющихся в обязательном лицензировании и аккредитации лиц, оказывающих медицинские услуги, у которых знания и материально-техническое оснащение соответствуют профессиональным стандартам.

Торговля медицинскими услугами имеет отношение не только к экономике, но и к политике. Установление контроля над медицинскими услугами играет важную роль. Анархия в этом вопросе может представлять угрозу для государства, именно поэтому практически все страны разрабатывают меры регулирования этой сферы услуг с помощью разнообразного набора экономических и правовых форм и методов воздействия на хозяйственные процессы в здравоохранении.

С помощью административных методов регулируется деятельность ЛПУ финансируемых из бюджета. Государство, как собственник создаваемых им структур регулирует работу своих организаций, с целью оптимального (с точки зрения государственных органов) функционирования бюджетного здравоохранения. Это проявляется через издание документов, имеющих обязательное действие (приказы, распоряжения и пр.). В свою очередь руководитель медицинской организации управляет ей в пределах своей компетенции.

К правовым методам регулирования относятся разработка, принятие и реализация законов, постановлений, указов и других нормативных документов, принимаемых государством регламентирующих деятельность организаций здравоохранения всех форм собственности.

Государство разрабатывает специальные законодательные меры регулирования отдельных отраслей услуг. Типичным примером являются «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан», где сказано, что медицинские предприятия всех форм собственности могут осуществлять свою профессиональную деятельность только при наличии лицензии на избранный вид деятельности. При лицензировании оцениваются соответствие условий медицинской деятельности установленному государством отраслевому стандарту. Договорные отношения при предоставлении медицинских услуг регулирует российский Закон «О защите прав потребителей».

К группе экономических методов относится регулирование здравоохранения путем использования налоговых ставок, льгот, а также субсидий. Регулирование деятельности государственных ЛПУ ведется также через формирование и использование бюджетных средств, предназначенных для финансирования системы охраны и укрепления здоровья. Отдельно можно выделить организационно-экономические методы, к которым относят создание государственных ведомственных служб здравоохранения (военная, транспортная, судебная медицина, медицина катастроф и пр.), которые находятся исключительно под государственным контролем и выполняют возложенные на них особые задачи.

К социально-психологическим методам регулирования относится создание особого отношения к врачу, как к последней надежде страждущего человека и его особой, гуманной роли в обществе.

Необходимо отметить, что пока еще не одно общество не выработало действенный механизм реализации права человека на здоровье. Этому мешает противоречие между потребностями пациентов, желаниями врачей и ограниченными ресурсами.

Точка зрения пациента состоит в том, что ему нужно получить высококачественное лечение и, по возможности, за меньшие деньги. Врача, помимо выздоровления больного, также интересует количество денег, которое будет выделено на здравоохранение и с его точки зрения все сводится к простому вопросу: «Кому вы доверяете, когда вам нужно удалить аппендикс? Врачу или тем лицам (экономистам, политикам, чиновникам), которые решают, сколько денег (собранных за счет налогов или ОМС) выделить на лечение?» С точки зрения распорядителей бюджета простых вопросов не бывает, когда речь идет о миллиардах долларов принадлежащих другим людям.

Врачи часто рассматривают лиц устанавливающих стандарты лечения и нормативы оплаты, как бездушных аналитиков, которые лезут в медицину, забывая об интересах пациентов. Лица, отвечающие за финансирование здравоохранения, полагают (и часто довольно обосновано), что многие врачи игнорируют законные интересы налогоплательщиков и их больше всего волнует защита собственных доходов и свобода назначать те анализы и процедуры, которые они считают самыми важными.

Общество действительно не готово вкладывать все свои ограниченные ресурсы на поддержание безграничных потребностей здравоохранения. Существует ряд моментов, имеющих не меньшую социальную ценность, такие как: экологическая программа, помощь малоимущим, содержание армии, милиции, образование и т.п. Все они требуют финансирования. Однако высшим приоритетом является жизнь человека и его здоровье. Поэтому задачей экономики здравоохранения, как науки является эффективное использование ограниченных ресурсов для удовлетворения потребностей населения в поддержании здоровья.

П

Риски оказания

медицинских

услуг

Риски производителя.

Колебания спроса на услуги, меняющиеся в зависимости от времени года, дней недели. В здравоохранении часто отмечается сезонность заболеваний. Нарастание количества желудочно-кишечных заболеваний отмечается весной и осенью, острых респираторных заболеваний – в осенне-зимний период, а венерических заболеваний – после периода отпусков. Поэтому может существовать проблема содержания «лишнего» штата медицинских работников либо недополучения денег из-за избыточного спроса и недостатка персонала.

Вероятность судебного преследования. Пациент, недовольный качеством лечения, может обратиться в суд, для получения компенсации.

Во многих случаях присутствует финансовый риск (будут ли компенсированы затраты врача на оказание медицинской помощи).

Немаловажным является и риск потери имиджа.

Услуги всегда связаны с человеком, который выступает как создатель проблем для организации, оказывающей услуги. Клиенты нарушают установленные правила, игнорируют предложенные услуги, предъявляют завышенные ожидания. Поэтому медицинские организации вынуждены заниматься изучением поведения потребителей, их пожеланий и запросов, одновременно разрабатывая приемы выравнивания спроса и предложения, и воздействия на потребителей.

Риски потребителя.

Покупка любого товара или услуги обычно связана с потребительским риском, поэтому потребители осознанно или нет, обдумывают, какие риски или непредвиденные проблемы могут появиться, с какой вероятностью и каковы возможные последствия. Риски оказания медицинских услуг, значительно выше, чем физических товаров. Можно выделить следующие основные риски потребителя:

Физический риск – не будет ли вреда для потребителя?

Финансовый риск – компенсируются ли все затраты пациента?

Психологический риск – как приобретение медицинской услуги повлияет на самосознание и самоуважение?

Социальный риск – как покупка медицинской услуги повлияет на имидж человека в глазах друзей, коллег и других членов общества? Например, как регулярное посещение человеком психиатра или венеролога повлияет на его имидж.

Потеря времени – потеря времени, усилий, удобств при покупке медицинской услуги.

Уровень неопределенности при получении медицинских услуг выше, чем при покупке товаров – выше и возможные потери. При этом существуют различия в степени риска не только между товарами и услугами, но и в зависимости от важности и стоимости услуг, а также от степени самоуверенности покупателя, которая определяется, как правило, его знаниями, опытом и его личностными характеристиками. Подтверждением этого является обращение человека за медицинской помощью к шарлатанам. Недобросовестные врачи и фирмы успешно используют тот факт, что риск покупателя при продаже медицинских услуг гораздо выше, чем при продаже товаров, и оценить его сложнее.

Исторически медицинские услуги не сопровождались предоставлением каких-либо гарантий. Можно вернуть бракованную машину, но вернуть неправильно проведенное лечение практически невозможно. Даже если подать на врача в суд за неэффективное лечение, то очень сложно будет оценить в деньгах нанесенный ущерб. Медицинские услуги могут быть такими сложными или специализированными, что потребитель из-за отсутствия опыта или специальных знаний не сможет их реально оценить и обычно доверяет конкретному врачу, специалисту. Парадоксально, но при оказании медицинской услуги наличие гарантий может быть более важными для покупательского удовлетворения, чем само качество услуг.