- •2.Системы перекачки. Достоиства и недостатки.

- •5. Типы и характеристики центробежных нагнетателей

- •6. Основные объекты и сооружения

- •8.Классификация нпс. Технологические схемы нпс.

- •11. Расчет н/п с лупингами и вставками

- •13. Уравнение баланса напоров

- •16. Выбор рациональных режимов эксплуатации магистрального нефтепровода

- •17. Выбор рациональных режимов эксплуатации магистрального нефтепровода

- •21. Изменение температуры по длине «горячих» трубопроводов.

- •22. Подготовка газа к транспорту.

- •23Состав сооружений и классификация магистральных газопроводов

- •24. Изменение давления по длине газопровода

- •29.Определение расхода и эквивалентного диаметра при парал. Случае соединения участков.

- •30.Аккумулирующая способность участка газопровода

- •1.Общестроительные и специальные машины. Классификация машин

- •2.Конструктивные и эксплуатационные требования, предъявляемые к машинам и оборудованию

- •3. Понятие о производительности машин. Определение расчетно-теоретической и эксплуатационной производительности машин.

- •5.Основные свойства и классификация грунтов. Методы разрушения грунтов.

- •6. Машины для подготовительных работ (бульдозеры, рыхлители, корчеватели-собиратели, кусторезы, скреперы и др.).

- •7. Машины циклического действия для разработки траншей и котлов Определение усилий копания. Определение производительности

- •8. Машины непрерывного действия для разработки траншей и котлованов. Их принципиальное устройство и сравнительные технико-эксплуатационные показатели

- •9. Роторный траншейный экскаватор. Принцип работы.

- •10.Конструкция режущего инструмента. Назначение, принцип действия

- •11.Машины для разработки траншей на заболоченных и обводненных

- •12. Экскаваторы трубозагубители для укладки трубопроводов без подъемным способом.

- •13 Машины для засыпки траншей. Основные требования.

- •14. Машины для бестраншейной прокладки трубопроводов.

- •15. Машины и оборудование наклонно-направленного бурения

- •16. Машины для погружения свай. Сваебойные машины.

- •17. Машины для бурения скважин под свайные опоры трубопровода.

- •18. Машины для погружения анкеров.

- •19.Строительные краны. Классификация. Основные параметры кранов

- •20.Краны-трубоукладчики. Назначение и устройство

- •21. Вспомогательное оборудование для выполнения погрузо-разгрузочных работ.

- •22. Машины для гнутья труб. Особенности процесса гнутья труб в холодном состоянии. Вспомогательное оборудование для гнутья труб.

- •23.Машины для очистки и изоляции трубопроводов в трассовыхусловиях. Назначение, принцип действия и устройство.

- •24.Вспомогательное оборудование для изоляционных работ. Принцип

- •25 Труботранспортные машины. Трубовозы, плетевозы. Конструкции. Способы разгрузки

- •26.Машины для производства земляных работ. Принцип работы.

- •27. Вспомогательное оборудование для обетонирования трубопроводов

- •28. Оборудование для укладки трубопроводов на дно водоемов. Судна-трубоукладчики.

- •29. Машины и оборудование для продувки и пневматического испытания газонефтепроводов.

- •30.Машины и оборудование для гидравлического испытания

- •1.Строительство линейной части трубопровода в нормальных условиях.

- •2. Структура организации строительного производства

- •3. Состав линейных объектных строительных потоков

- •4. Практические задачи, решаемые в процессе организации строительства магистральных трубопроводов.

- •5. Состав подготовительных работ при сооружении магистрального трубопровода.

- •6. Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы

- •7. Определение количества транспортных средств

- •8. Земляные работы

- •10. Прокладка трубопровода в особых природных условиях.

- •11. Прокладка трубопроводов через болота и обводненные участки

- •12. Условия против всплытия и средства балансировки трубопровода в болотах и обводненных условиях.

- •13. Прокладка трубопроводов на многолетнемерзлых, просадочных и пучинистых грунтах

- •14. Строительство переходов через естественные и искусственные препятствия. Методы прокладки.

- •16.Строительство перехода ч/з водные преграды

- •17.Траншейный способ прокладки тр-да.

- •20.Микротоннелирование при прокладке тр-да.

- •21. Сварочно-монтажные работы

- •22.Подготовка труб к сварке и сборка стыков труб.

- •23.Производство сварочно-монтажных работ.

- •25. Способы изготовления металлических резервуаров.

- •26.Подземные хранилища газа. Способы сооружения.

- •27.Способы сооружения хранилищ г. В отложениях каменной соли

- •28.Хранение нефтепродуктов в хранилищах, сооружаемых методом глубинных взрывов.

- •29.Наклонно-направленное бурение при прокладке трубопровода.

- •30. Комплексные трубопроводостроительные потоки и граница их действия.

- •1. Классификация, физ-хим и теплофизические св-ва нефти и нпр. Фракционный состав

- •2.Классификация нефтебаз. Основные сооружения нб. Основные и вспомогательные операции, проводимые на нб

- •4. Оборудование резервуаров

- •5. Определение обьема резервуарного парка и выбор резервуаров

- •6. Определение толщины стенки рвс

- •7. Потери нефтепродуктов нпр в резервуарах

- •8.Сливно-наливные операции. Основные способы слива и налива нпр, их преимущества и недостатки. Сн стояки и эстакады. Особенности конструкций

- •9. Перевозка застывающих нефтей нефтепродуктов. Способы слива из цистерн грузов с 2-х фазной средой

- •10. Назначение и типы азс (традиционная блочная, модульная, передвижная, контейнерная, топливораздаточный пункт, многотопливная азс, агнкс, агзс)

- •11. Показатели качества бензинов. Классификация бензинов по их использованию. Октановое число

- •12. Дизельные топлива. Разновидность топлива в зависимости от климатических условий, содержания серы. Характеристики топлива. Газотурбинное топливо, разновидности, специфические требования

- •13. Топлива для реактивных двигателей, мазуты: марки, группы; основные эксплуатационные характеристики; требования к качеству.

- •14. Показатели качества смазочных материалов. Общие эксплуатационные требования. Основные виды масел. Масла моторные; требования, предъявляемые к ним

- •15. Классификация газопроводов (по виду транспортируемого газа, по давлению, по местоположению, по назначению в системе газоснабжении, по принципу построения, по материалу труб)

- •16.Основные сведения о газораспределительных системах. Горючие газы, используемые для газоснабжения. Группы природного газа. Искусственные газы.

- •17. Расчетные схемы газораспределительных сетей с сосредоточенными отборами, с равномерно распределенными отборами и для общего случая.

- •1. Система с перестройкой режимов работы регуляторов давления.

- •2. Установка на каждой нитке редуцирования крана с пневмоприводом и программным управлением.

- •19. Классификация грс. Узел учета газа, узел редуцирования газа, узел подогрева газа на грс.

- •20. Классификация грп. Состав оборудования, выбор регулятора давления, фильтра, пзк и пск на грп.

- •21. Методы компенсации сезонных, суточных и часовых колебаний потребления газа

- •Методы компенсации

- •22. Основные понятия о сжиженных углеводородных газах. Источники получения суг. Физические свойства суг.

- •24. Основные группы хранилищ суг. Условия хранения суг (при постоянном и повышенном давлении).

- •25. Шахтные хранилища суг

- •27. Подземные хранилища суг шахтного типа.

- •28. Подземные ледопородные хранилища суг

- •29. Кустовые базы и газонаполнительные станции: назначение, основной состав сооружений, способы осуществления основных операций

- •30. Естественная и искусственная регазификация, особенности

24. Изменение давления по длине газопровода

Рассмотрим участок газопровода протяженностью lкс, с давлением в начале и конце участка соответственно равными Рн и Рк (рис 4.3).

Рис. 4.3. Расчетная схема газопровода

Если газопровод не имеет сбросов и подкачек, то массовый расход газа в нем неизменен.

распределения давления по длине газопровода

![]()

-Среднее давление в газопроводе

Среднее давление газа в газопроводе необходимо для определения его физических характеристик, а также для нахождения количества газа, заключенного в объеме трубопровода.

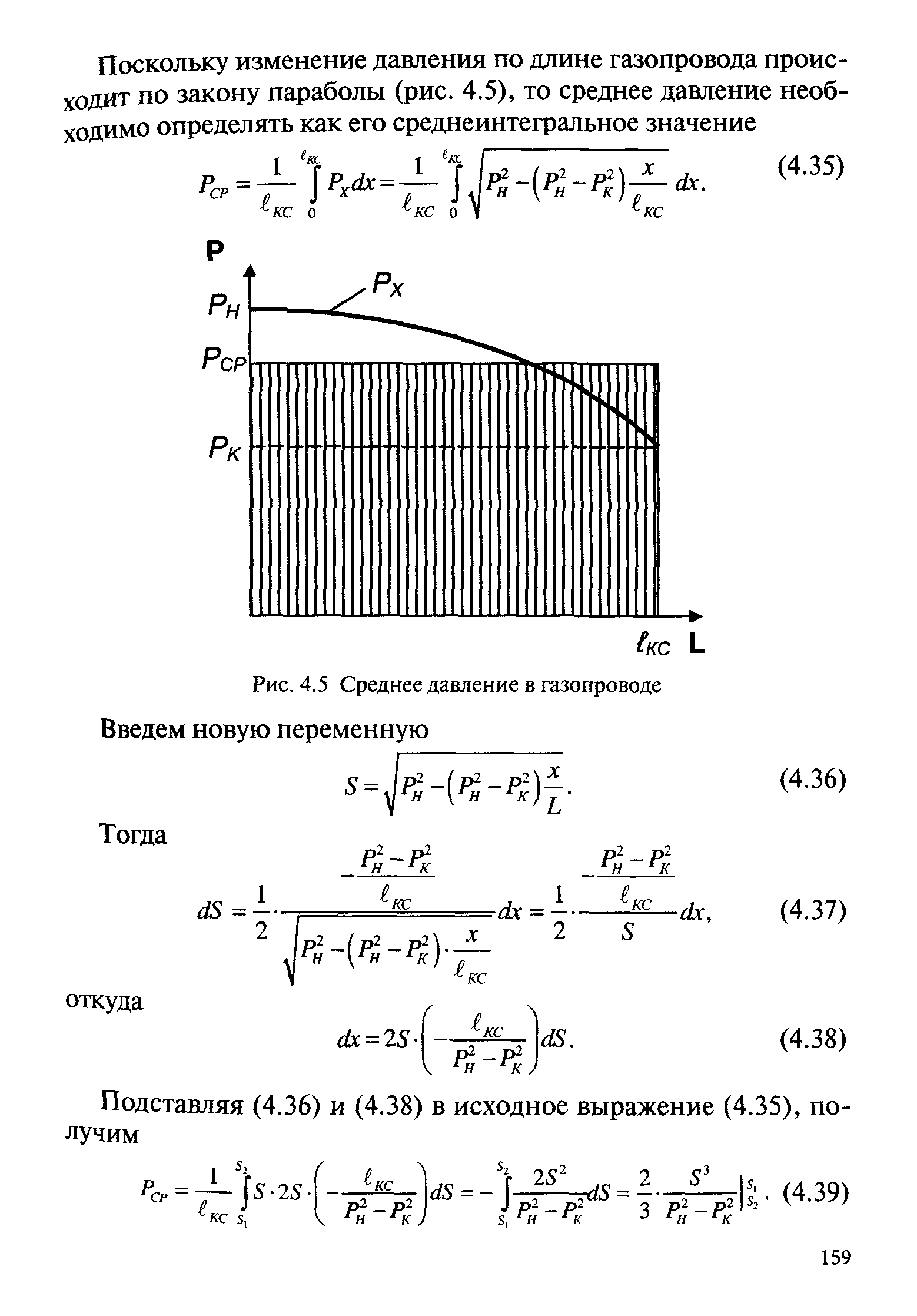

Поскольку изменение давления по длине газопровода происходит по закону параболы (рис. 4.5), то среднее давление необходимо определять как его среднеинтегральное значение

После интегрирования получим

-Влияние рельефа трассы на пропускную способность г\да. ABCиз двух ветвей - восходящей АВ и нисходящей ВС . Нач. и кон.-я высотные отметки (zA = zc). Поскольку давление газа по длине газопровода снижается, то и плотность газа также уменьшается. Поэтому масса газа M1 в участке АВ, больше массы газа М2 на участке ВС.

Т. о., необходимо учитывать не только нач. и кон.-ю высотные отметки, но и высотные отметки промеж.-х точек трассы.

Влияние рельефа следует учитывать в тех случаях, когда на трассе имеются точки, расположенные выше или ниже нач.-го пункта г\да более чем на 100 м. Расчет в таком случае следует выполнять с учетом слагаемого g•dz в ур.-ии удельной энергии. При этом отметка нач. точки г\да принимается равной нулю (zB=0). Отметки характерных точек профиля, находящихся выше нач. точки, будут иметь положительные значения, ниже — отрицательные. Рассмотрим некоторые частные случаи расчета негоризонтальных г\дов.

25.Расход газа в г\де. При установившемся реж. работы г\да (без отборов и подкачек) массовый расход г. в любом его сечении остается неизменным, т.е.

![]()

где F—площадь живого сечения г\да; р1,w - соответственно плотность и средняя скорость движения г. в рассматриваемом сечении; 1...п — индексы соответственно 1-го и n-го произвольных сечений.

Г. явл. сжимаемой средой, с удалением от КС (и соотв.-м падением давления) его плотность уменьшается. Это приводит к возрастанию скорости движения г. Ур.-е баланса удельной энергии м. записать только в диф. форме

![]()

В

большинстве случаев

м. пренебречь силами инерции![]()

и разностью геодезических отметок g • dz.

Ур.-е

энергии м. переписать в виде![]()

В

случае изотерм. установившегося

движения г. воспольз. ур.-м состояния

![]()

ур.-м

неразрывности

![]()

ур.-м

Дарси-Вейсбаха

![]()

где Т - температура г.; х - продольная координата для произвольного сечения; D – внутр. диаметр г\да.

В рез.-те выражение м. представить в виде

![]() или

или

![]()

Интегрируя

левую часть ур.-я от Рн

до

Рк,

а

правую от 0 до lкс

и

освобождаясь от минуса, получим

![]()

где Рн, Рк - соответственно давление в нач. и конце участка г\да; 1КС - длина линейного участка г\да м\ду КС.

Параметры

Рейнольдса определяют по формуле

![]()

где Q,G — соотв.-нно объемная и массовая произв.-ть г\да.

движении г. вел.-на параметра Re, а след.-но, и значение коэф.-та гидравл. сопр.-я λ по длине г\да остаются практически неизменными. Например,

Если известны давления в нач. и конце участка г\да, ур.-е м. решить относит. массового расхода газа

![]()

![]()

где ρст - плотность г. при станд. условиях; ZCT – коэф. сжимаемости г. при станд. условиях, ZCT=1

![]()

![]()

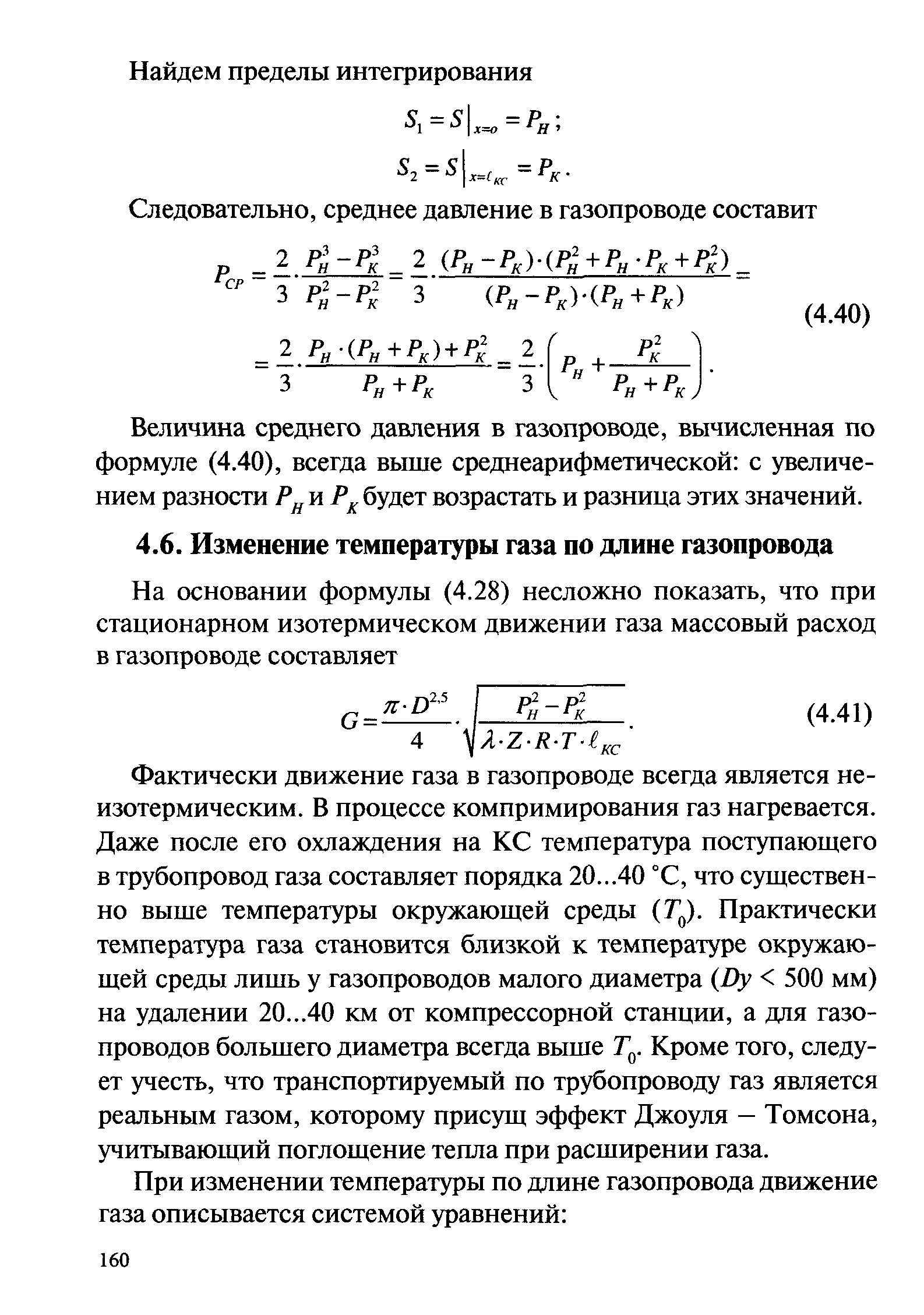

-Температурный режим в г\де При стационарном изотермич. движении г. массовый расход в г\де составляет

![]()

Фактически движение г. в г\де всегда явл.-ся неизотермическим. В процессе компримирования г. нагревается. Даже после его охлаждения на КС температура поступающего в т\д г. составляет порядка 20...40 °С, что существенно выше температуры окруж. среды (Т0). Практически температура г. становится близкой к температуре окруж.-ей среды лишь у г\дов малого диаметра (Dу < 500 мм) на удалении 20...40 км от КС, а для г\дов большего диаметра всегда выше Т0. Кроме того, следует учесть, что транспортируемый по т\ду г. явл.-ся реальным газом, которому присущ эффект Джоуля — Томсона, учит.-ий поглощение тепла при расширении г.

При изменении температуры по длине г\да движение г. описывается системой уравнений:

1)удельной энергии

![]()

2)неразрывности

![]()

3)состояния

![]()

4)теплового баланса

![]()

Рассмотрим в первом приближении ур.-ие теплового баланса без учета эффекта Джоуля — Томсона. Разделяя переменные и интегрируя ур.-ие теплового баланса получим:

![]() (1)

(1)

где аt — расчетный коэф.-т

![]()

Кср - средний на участке полный коэф. теплопередачи от г. в окруж. среду.

Величина произведения аt •lKC безразмерна и наз.-ся числом Шухова

![]()

Решая ур.-ие относит. температуры г. в конце г\да, получим

![]()

Рассмотрим влияние изменения температуры г. на производ.-ть г\да

Умножив обе части ур.-ия удельной энергии на ρГ2 и заменив величину dh на формулу Дарси—Вейсбаха

![]()

получим

![]()

Выразим плотность г. в левой части выражения из ур.-ия состояния

![]()

произведение рг • w из урав-я неразр..-ти

![]()

dх. из уравнения теплового баланса

![]()

ур.-е удельной энергии принимает вид

![]()

Обозначив

![]()

и интегрируя левую часть ур.-ия от PH до PK а правую от TH до ТK , получим

![]()

Произведя интегрирование в указанных пределах, получим

![]()

![]()

где φH—поправочный коэф., учит.-щий изменение температуры по длине г\да (неизотермичность газового потока),

![]()

зависимость для опред.-ия массового расхода газа примет вид

![]()

Значение φн всегда больше единицы, следовательно, массовый расход г. при изменении температуры по длине г\да всегда меньше, чем при изотермическом режиме. Произведение Т0 • фн называется среднеинтегр.-ой температурой г. в г\де.

С учетом эффекта Джоуля — Томсона закон изменения температуры по длине г\да принимает вид

![]()

где РСР — среднее давление на участке г\да; Di — коэф. Джоуля— Томсона.

Средняя температура г. ТСР на участке г\да определяется по формуле

![]()

![]()

значение коэф.-та теплопередачи при подземной прокладке г\да:

![]()

где D - внутренний диаметр г\да, м; К — базовый коэф.-нт теплопередачи для г\да диаметром 1 м.

26.Оценка эффектив.-сти перемычек. Системы маг. транспорта г. сооружаются многониточными, что позволяет сделать их работу более надежной.

Рассмотрим участок многониточного г\да длиной l, состоящий из п труб диаметром D

Ф.-ла

в случ. аварии на г\де

![]()

Пусть на участке длиной l1 газ перекачивается по всем п «ниткам», а на остальной длине перегона - по (п—р) «ниткам». Определим изменение производительности системы в этом случае.

Находим D эквив.-ти длиной в l.

![]()

![]()

![]() при

при![]()

Диаметр газопровода, эквивалентного всей системе

![]()

![]()

где

l-

- относительная длина участка с n

работающими нитками»

![]()

Расход г. до и после аварии

![]()

![]()

![]()

Чем чаще установлены перемычки, тем в меньшей степени пострадает производительность многониточного г\да при отказах нар «нитках».

27.Основные этапы технологического расчета магистрального газопровода Целью режимно-технол.-го расчета газопровода явл.-ся решение след.-х задач: определение диаметра гп\ровода; опред.-е необх.-го кол.-ва компрессорных станций и расстановка их по трассе г\провода; расчет режимов работы КС; уточненный гидравлический и тепловой расчет линейных участков и режимов работы и промежуточных КС до конечного пункта г\провода.

Для

выполнения технол.-го расчета г\да

необ-ходимы след.-е исходные данные:

компонентный

состав транспор-тируемого природного

газа; годовая

производительность газопровода Qp

млрд

м3/год;

протяженность г\провода L

и

условия прокладки, профиль; трассы,

климатические и теплофизические данные

по ней![]()

Определение диаметра газопровода и числа компрессорных станций Расчет выполняется в следующем порядке.

1) Опред. основные физ. свойства г.: плотность г. при станд.-х условиях рСТ; относит. плотность г. по воздуху ∆; молярная масса газа МГ; псевдокритические температура ТПК и давление Рпк ; газовая постоянная R.

2) В соотв.-ии с табл. прин.-ся ориентировочное значение диаметра г\да. В настоящее время маг.-е г\ды проектируются на раб. давление Р = 7,5 МПа. Проектирование г\дов на раб. давление Р = 5,6 МПа производится только для случаев соединения проектир.-х г\дов с системой существующих г\дов такого же раб. давления.

3) Рассчитывается оценочная пропускная способность г\да (коммерческий расход, млн м3/сут)

![]()

где![]() оценочный коэф. пропускной способности

г\да; кю

–

коэф.-т расчетной обеспеченности

потребителей, кт

— 0,95;

кЭТ

–

коэф.

учета экстремальных температур, кэт=

0,98;

кнд

-

оценочный коэф. надежности г\да,

завис.-й от длины и диаметра г\да.

оценочный коэф. пропускной способности

г\да; кю

–

коэф.-т расчетной обеспеченности

потребителей, кт

— 0,95;

кЭТ

–

коэф.

учета экстремальных температур, кэт=

0,98;

кнд

-

оценочный коэф. надежности г\да,

завис.-й от длины и диаметра г\да.

4)Выбир.-ся тип ЦН и привода. Опред. номин. давления всасыв. и нагнетания.

5)Вычисляется толщина стенки δо г\да. Коэф. надеж.-ти по нагрузке приним.-ся равным np =1,1. Вычисл.-е знач.-е δо округляется в большую сторону до стандартной величины δ из рассм.-го сортамента труб, после чего опред.-ся значение внут.-его диаметра D.

6)Опред.-ся давления в начале и в конце линейного участка г\да

![]()

7)Рассчитывается среднее давление в линейном участке г\да.

8)Для расчета расстояния м\у КС задаемся в первом приближении ориентир.-ым знач.-ем сред. температуры на линейном участке

![]()

где Тн — нач.-я температура на входе в лин.-ый уч.-ок. В первом приближении можно принять Тн =293...303 К (20...30 °С); То-температура окруж. среды на уровне оси г\да.

9)При Р = Рср и Т = Тср рассчитываются приведенные температура Тпр и Рпр.

10)Опред.-ся коэф. сжимаемости Zcp.

11)Полагая в первом приближении режим течения газа квадратичным, рассчит.-ся коэф. гидравл.-го сопротивления λтр и λ.

12)Определяется среднее ориентировочное расстояние между КС

![]()

13)Опред.-ся число КС

![]() кот.

округляется до целого пкс

(как

правило, в

большую

сторону).

кот.

округляется до целого пкс

(как

правило, в

большую

сторону).

14) Уточняется расстояние м\ду КС

![]()

На этом первый этап техн.-ого расчета г\да завершается.

Уточненный тепловой и гидравл. расчет участка г\да м\ду двумяКС Абсолютное давление в конце участка г\да опред.-ся из формулы расхода

![]()

В этом ур.-ии величина λ рассч.-тся с учетом коэф. динамической вязкости (лГ при средних значениях температуры и давления.

Уточн.-й расчет участка г\да выполняется в следующем порядке:

1)принимаются в качестве первого приближения значения λ и Zcp и Тср из предварительных вычислений;

2)определяется по формуле (4.122) первое приближение величины Рк;

3)по известным значениям Рн и Рк) опред.-ся уточненное сред. давление Рср;

4)по формуле (4.11) определяются средние приведенные давление РПр и температура Тпр;

5)для расчета конечного давления во втором приближении вычисляется уточненное значение Тср: для этого используют величины средней удельной теплоемкости Ср, коэф.-та Джоуля-Томсона Di и коэф.-та at.

где Кср-средний на уч.-ке общий коэф. теплопередачи от г. в окруж. среду

6)во втором приближении при Р = Рср иТ=ТСР вычисл.-тся Рпр ,Тпр, µ и ZCp.;

7)опред.-ся значения Re, λт р и λ;

8)определяется конеч. давление Рк во втором приближении;

9)Если полученный результат отличается от предыдущего приближения более чем на 1 %, имеет смысл уточнить расчеты, выполняя 3-е приближение, нач. с п.3, а если рез.-т удовл.-ет требованиям точности расчетов, переходим к след.-му пункту;

10)уточняется среднее давление РСР;

11)при х=lкс опред/-ся температура г Тк в конце линейного участка.

Расчет режима работы КС Исход. данными для расчета режима работы КС явл. :давление и температура г. на входе в КС (равные уточн.-м знач. давления и температуры в конце линейного участка);

- температура окруж.-го воздуха Тюзд;

- физич.-ие свойства г. (рст, Рпк, Тпк ,R).

По паспортным данным ЦН необх. знать: Q – номин. производ.-ть ЦН при станд. условиях; номин. мощность ГПА; номин.-ую частоту вращения вала ЦН; диапазон возможных частот вращения ротора ЦН; привед.-ую характ.-ку ЦН.

Порядок расчета:

1)опред.-м

давление Рк

и

темпер.-ру Тк

г.

на входе

в ЦН; 2)опред.-ся

плотность рвс

и

коэф.-нт сжим.-ти г. ZK

при

условиях

всасывания; 3)определяется

требуемое кол.-во нагнетателей mm

= QKC/QH,

которое округляется до целого значения;

4)рассч.-тся производ.-сть нагнетателя

при условиях всасывания; 5)задаваясь

номин.-м значением давления нагнетания

Рнаг

вычисляется требуемая степень повыш.

давления ε; 6)с

помощью построенной линии расчетных

режимов опред.-ся

значения Qnp,

ηпол

и

[Ni/ρВС]ПС

;

7)вычисляется

фактическая частота вращения ротора![]()

кот.-я должна удовлетворять условию

![]()

8)вычисляется внут.-я мощность Ni, потребляемая ЦН; 9)рассчит.-ся мощность на муфте привода Ne; 10)вычисляется располагаемая мощность ГПА

![]()

где NeH — номинальная мощность ГПА; kN — коэф.-т тех.-го состояния по мощности; к0БЛ — коэф.-нт, учит.-ий влияние системы противообледенения (при отключенной системе кОБЛ= 1); ку- коэф.-нт, учит.-й влияние системы утилизации тепла; kt — коэф.-нт, учитывающий влияние атмосферного воздуха на мощность ГПА; Твозд, Твоздн- соответственно фактич.-я и номинальная температура воздуха, К.

Знач.-я NeH, кN , к0БЛ, ку, кt Тюздн прин.-ся по справочным данным о ГПА.

11)

производится сравнение Ne

и

Nep,

при этом должно выпол.-ся учловие![]()

(при несоблюдении увел.-ть число тЦН на единицу и повторить расчет режима работы КС нач. с п.4); 12)определяется температура газа на выходе из ЦН

![]()

где к–показ.-ль адиабаты пр. г. к=1,31.

Далее послед.-но рассчит.-ся линейные участки и режимы работы остальных КС.

28.Определение расхода и эквивалентного диаметра при послед. случае соединения участков. Однониточный газопровод с участками различного диаметра

Рассмотрим однониточный г\д с участками различн. диаметра с постоянным линейным коммерческим расходом Q.

![]()

Воспользуемся формулой для опред. пропускной способности простого г\да

![]()

Для каждого из участков сложного г\да можем записать

![]()

Выразим из полученных равенств разности квадратов давлений, имея в виду, что Q1 = Q2 =... = Qn = Q

Проведя

почленное сложение данных выражений в

предположении

![]() получаем

получаем

![]()

Для эквивалентного г\да выражение имеет вид

![]()

Т. как левые части и равны, то, следовательно, равны и правые. После сокращения одинаковых сомножителей получ. ур.-е связи параметров эквивалентного и реального г\дов

![]()

При

квадратичном режиме в соответствии с

величина λi

обратно

пропорциональна Di0,2.

Следовательно, можем переписать в виде

![]()

В соотношении сразу 2 неизвестные величины: lэ и Dэ.

Задаваясь одной из них, например lэ = ∑li легко найти вторую.