- •Кафедра химии и экологии в строительстве

- •Общие методические указания

- •Контрольная работа

- •Раздел 1. Моль. Эквиваленты и эквивалентные массы простых и сложных веществ. Закон эквивалентов.

- •Основные физические величины

- •Основные понятия

- •1.2. Теоретическая часть.

- •Эквиваленты и молярные массы эквивалентов

- •Контрольные задания

- •Раздел 2. Строение атома и периодическая система элементов д.И.Менделеева

- •2.1. Электронная структура атома.

- •Электроотрицательности элементов по шкале л. Полинга

- •Примеры образования ионов за счет отдачи или присоединения электронов атомами

- •Контрольные задания

- •Раздел 3. Химическая связь

- •Примеры электронных формул атомов

- •Сравнение видов химической связи.

- •Метод валентных связей

- •Метод молекулярных орбиталей

- •Контрольные задания

- •Раздел 4. Основные классы неорганических соединений. Классификация сложных неорганических веществ.

- •Оксиды и их классификация.

- •Основания. Свойства и классификация оснований. Щелочи.

- •Амфотерные основания.

- •Соли. Названия и классификация солей.

- •Соли. Получение и химические свойства.

- •Контрольные задания

- •Раздел 5. Основы химической термодинамики. Общие закономерности протекания химических процессов

- •Внутренняя энергия и энтальпия

- •Термохимия. Термохимические уравнения. Термохимические расчёты

- •Энергия гиббса

- •Контрольные задания

- •Контрольная работа № 2

- •Раздел 6. Основы химической кинетики

- •Химическая кинетика и катализ.

- •Химическое равновесие.

- •Контрольные задания

- •Раздел 7. Способы выражения концентрации растворов. Свойства растворов. Температура кипения и замерзания растворов.

- •Контрольные задания

- •Раздел 8. Окислительно-восстановительные реакции.

- •Классификация. Различают четыре типа окислительно-восстановительных реакций.

- •Контрольные задания

- •Раздел 9. Гидролиз солей.

- •Водородный показатель (рН): в воде всегда присутствует немного катионов водорода и гидроксидионов, которые образуются в результате обратимой диссоциации:

- •Контрольные задания

- •Раздел 10. Коллоидные растворы Общие сведения

- •Классификация дисперсных систем.

- •Свободная поверхностная энергия и устойчивость дисперсных систем.

- •Образование высокодисперсных систем.

- •Внутренняя структура коллоидных частиц

- •Свойства коллоидных растворов

- •Оптические свойства коллоидных растворов

- •Молекулярно-кинетические свойства коллоидных растворов

- •Электрические свойства коллоидных растворов

- •Коагуляция

- •Контрольные задания

- •Варианты контрольных заданий

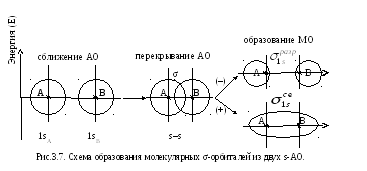

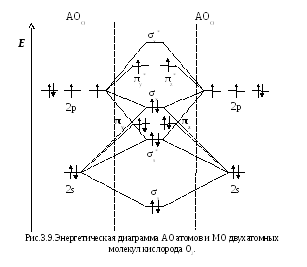

Метод молекулярных орбиталей

Метод МО является более совершенным методом описания строения молекул. Если метод ВС позволяет судить о направленности строения молекул, определяет форму молекулы или иона, то метод МО дает более полную информацию о строении, указывает на прочность связи, возможность существования молекулы, магнитные свойства вещества.

В основе этого метода лежит представление о том, что все электроны данной молекулы или иона (как и в атоме) распределяются по соответствующим молекулярным орбиталям. По аналогии с атомными s-, p-, d-, f- орбиталями, молекулярные орбитали обозначаются греческими буквами -, -, -, -, ….

Описать молекулу по теории МО – это значит определить ее орбитали, их энергию и выяснить характер распределения электронов по орбиталям в порядке возрастания их энергии. Образование молекулярных орбиталей можно представить как результат сложения и вычитания взаимодействующих атомных орбиталей. Метод МО основан на следующих правилах:

1. При сближении атомов до расстояния химических связей, из атомных орбиталей (АО) образуются молекулярные, число полученных молекулярных орбиталей равно числу исходных атомных.

2. Перекрываются атомные орбитали, близкие по энергии. В результате перекрывания двух атомных орбиталей образуются две молекулярные. Одна из них имеет меньшую энергию по сравнению с исходными атомными и называется связывающей, а вторая молекулярная орбиталь обладает большей энергией, чем исходные атомные орбитали, и называется разрыхляющей.

3. При перекрывании атомных орбиталей возможно образование и -связи (перекрывание по оси химической связи), и - связи (перекрывание по обе стороны от оси химической связи).

5. На одной молекулярной орбитали (как, впрочем, и атомной) возможно нахождение не более двух электронов (принцип Паули).

6. Электроны занимают молекулярную орбиталь с наименьшей энергией (принцип наименьшей энергии).

7. Заполнение орбиталей вырожденных (с одинаковой энергией) происходит последовательно по одному электрону на каждую из них.

С хема

образования иформа

данных молекулярных орбиталей с учётом

изложенного выше представлена на

рис.3.7:

хема

образования иформа

данных молекулярных орбиталей с учётом

изложенного выше представлена на

рис.3.7:

В

силу осевой симметрии обеих молекулярных

орбиталей относительно линии, связывающей

ядра атомов, это σ-орбитали. В общем

случае обозначение МО, кроме типа связи

(σ-, π-, δ-) содержит также указание на их

характер (связывающие, разрыхляющие,

несвязывающие) и вид исходных АО:

например,

![]() и

и![]() илиσs

и

илиσs

и

![]() (звёздочка указывает на возбуждённое

состояние).

(звёздочка указывает на возбуждённое

состояние).

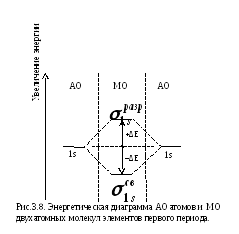

Р езультаты

линейной комбинации исходных АО в методе

МО нагляднее демонстрировать в видеэнергетической

диаграммы.

Для рассмотренного выше случая

энергетическая диаграмма представлена

на рис.3.6.

езультаты

линейной комбинации исходных АО в методе

МО нагляднее демонстрировать в видеэнергетической

диаграммы.

Для рассмотренного выше случая

энергетическая диаграмма представлена

на рис.3.6.

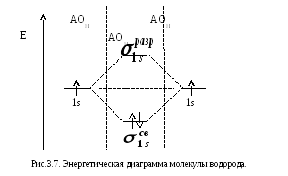

Заполнение молекулярных орбиталей электронами подчиняется тем же основным принципам, что и атомных орбиталей. В соответствии с этим энергетическая диаграмма молекулы водорода будет выглядеть так, как представлено на рис.3.7.:

В нормальном состоянии молекулы водорода

оба её электрона согласно принципу

минимума энергии занимают наиболее

низкую орбиталь

нормальном состоянии молекулы водорода

оба её электрона согласно принципу

минимума энергии занимают наиболее

низкую орбиталь![]() и согласно принципу Паули имеют

противоположные спины. Таким образом,

ёмкость МО так же, как и АО составляет

два электрона. Суммарный спин при этом

равен нулю, т.е. молекула должна быть

диамагнитной, что и наблюдается в

действительности.

и согласно принципу Паули имеют

противоположные спины. Таким образом,

ёмкость МО так же, как и АО составляет

два электрона. Суммарный спин при этом

равен нулю, т.е. молекула должна быть

диамагнитной, что и наблюдается в

действительности.

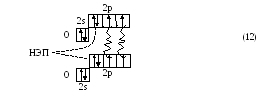

Изучение молекулярных спектров двуядерных молекул образованных элементами начала 2-ого периода вплоть до азота N2 дало следующий порядок следования МО:

σ1s < σ1s* < σ2s < σ2s* < πy = πz < σx < πy* = πz* < σx* (11)

Д ругим

характерным примером, который обычно

используют для того, чтобы продемонстрировать

дополнительные возможности метода МО,

недоступные МВС, является описание

строения молекулярного кислорода О2.

Так, например, при совпадении данных

обоих методов о двукратности связи в

молекуле кислорода метод ВС не позволяет

предсказывать магнитные свойства,

согласно ему данная молекула диамагнитна,

т.к. все электроны спарены:

ругим

характерным примером, который обычно

используют для того, чтобы продемонстрировать

дополнительные возможности метода МО,

недоступные МВС, является описание

строения молекулярного кислорода О2.

Так, например, при совпадении данных

обоих методов о двукратности связи в

молекуле кислорода метод ВС не позволяет

предсказывать магнитные свойства,

согласно ему данная молекула диамагнитна,

т.к. все электроны спарены:

В действительности молекулярный кислород парамагнитен. Метод МО позволяет объяснить это, как видно из рис. 14, наличием двух неспаренных электронов на π-разрыхляющих орбиталях (πy* и πz*).

Порядок связи (кратность связи) оценивается полуразностью числа связывающих и разрыхляющих электронов:

е - (связ.) – е - (разр.)

Порядок связи = ——————— ;

2

где:

е - (связ.) - число связывающих электронов;

е - (разр.) – число разрыхляющих электронов.

Характер распределения электронов по молекулярным орбиталям позволяет объяснить магнитные свойства молекул. По магнитным свойствам различают парамагнитные (обладают собственным магнитным полем) и диамагнитные вещества (не обладают собственным магнитным полем). Парамагнитными считаются те молекулы или ионы, у которых имеются непарные электроны на молекулярных орбиталях (МО), у диамагнитных – все электроны парные.

Как определить, связи какого типа образуют атомы элементов в определенном веществе? Рассмотрим примеры.

Хлорид цезия CsCl. Атом цезия (IА группа) большой, с низким значением электроотрицательности, легко отдает электрон, а атом хлора (VIIА группа) небольшой с большим значением ЭО легко его принимает, следовательно, связь в хлориде цезия ионная (типичный металл с типичным неметаллом).

Гидрид азота (аммиак) NH3 Атомы азота (VА группа) и водорода (IА группа) отличаются по размерам – оба небольшие по размеру (неметаллы). По склонности принимать электроны они отличаются, связь в молекуле NH3 ковалентная полярная.

Азот N2 . Простое вещество. Связываемые атомы одинаковые и при этом небольшие, следовательно, связь в молекуле азота ковалентная неполярная.

Кальций Са. Простое вещество. Связываемые атомы одинаковые и довольно большие, следовательно связь в кристалле кальция металлическая.