Бокерия Л.А. Аневризмы аорты

.pdfАневризма (от лат. aneuryno — расширяю) — расширение сосуда или |

|

|

|||||||||||

выбухание его стенки кнаружи, возникающее вследствие разнообразных |

|

||||||||||||

поражений, понижающих прочность и эластичность сосудистой стенки. |

|

|

|||||||||||

Несмотря на длительную историю выявления и лечения аневризм, |

|

||||||||||||

единого мнения по вопросу, что считать «аневризмой брюшной аорты», |

|

|

|||||||||||

до сих пор не существует. Общепринятой можно считать лишь первую |

|

||||||||||||

часть |

определения: |

АБА |

является |

ненормальное |

локальное |

или |

|

||||||

диффузное расширение указанного сосуда. По второй части определения |

|

|

|||||||||||

— какой диаметр аорты однозначно нужно считать аневризмой— |

|

||||||||||||

разногласия среди клиницистов носят существенный характер. |

|

|

|

|

|||||||||

Если ранее, в эпоху пальпаторной и ангиографической диагностики |

|

||||||||||||

аневризмы брюшной аорты, большинство авторов склонялись к мнению, |

|

|

|||||||||||

что |

под |

этим |

термином |

следует |

подразумевать |

локальное |

или |

||||||

диффузное расширение ее диаметра более 3 см (Спиридонов А. А., 1989 |

|

|

|||||||||||

г.) или |

любое увеличение |

диаметра |

аорты |

|

вдвое |

более |

нормального |

|

|||||

(Покровский А. В., 1979 г.), то в настоящее время этот вопрос приобрел |

|

||||||||||||

практически важное значение, во-первых, в связи с более точными |

|

||||||||||||

диагностическими признаками изменения формы и диаметра брюшной |

|

||||||||||||

аорты, выявляемыми с помощью эхосканирования, и, во-вторых, благода- |

|

|

|||||||||||

ря выбору хирургической тактики по отношению к каждому больному с |

|

||||||||||||

определенными размерами брюшной аорты. |

|

|

|

|

|

|

|

||||||

Тем не менее по сегодняшний день вопрос остается открытым. Одни |

|

|

|||||||||||

авторы |

|

считают |

аневризмой |

|

полуторократное |

увеличение |

|||||||

инфраренального диаметра в сравнении с интерреналь-ным(Sterpetti А. |

|

|

|||||||||||

V. et al., 1987 г.; Cronennwett J. L. et al., 1990 г.) |

или |

двукратное |

|

||||||||||

превышение диаметра аорты в сравнении |

с |

невовлеченной |

аортой |

|

|||||||||

(Lederie F. А. et al., 1988 г.), или расширение всей аорты более чем в два |

|

||||||||||||

раза по сравнению с нормой(Покровский А. В., |

1992 г.). Вторая группа |

|

|

||||||||||

авторов за основу берут абсолютные критерии и определяют АБА как превышение поперечного размера более 3,0—3,5 см (Scott R. F. Р. et al., 1986 г.;

Никитаев Н. С., Тодуа Ф. И., 1992 г.) или увеличение диаметра более 4,0 см, или если диаметр аорты увеличивается более чем на

14

0,5 см в сравнении с диаметром, измеренным между устьями верхней |

|

||||||||||||||

брыжеечной и левой почечной артерий (Collin J., 1990 г.). |

|

|

|

|

|||||||||||

В 1991 г. отдел артериальных аневризм при Американском комитете |

|

||||||||||||||

стандартизации (Ad |

Hoc |

Commitee) по |

|

заданию |

|

руководства |

|

||||||||

Североамериканского |

общества |

сердечно-сосудистых |

хирургов |

и |

|||||||||||

общества сосудистых хирургов провело исследование (Johnston К. et al., |

|

||||||||||||||

1991 |

г.), |

целью |

которого |

явилось разработать критерии и дать |

|||||||||||

определение артериальных аневризм, а также согласовать стандарты, |

|

||||||||||||||

которые могут быть использованы как базовые критерии при изучении |

|

||||||||||||||

причин, факторов риска и других характеристик, отражаемые при |

|

||||||||||||||

публикации |

материалов |

по |

артериальным |

аневризмам. Согласно |

|

||||||||||

данному |

|

исследованию |

|

можно |

считать |

принятым |

следующее |

||||||||

определение артериальных аневризм — стойкое, локальное расширение |

|

||||||||||||||

просвета артерии, превышающее нормальный диаметр сосуда более |

|

||||||||||||||

чем |

на 50%. Хотя |

вышеприведенная |

работа |

|

позволила |

более |

четко |

|

|||||||

классифицировать артериальные аневризмы и определила оптималь- |

|

||||||||||||||

ные критерии для публикаций по данному вопросу, осталось много |

|

||||||||||||||

терминологических разночтений, не позволяющих расставить все точки |

|

||||||||||||||

над i в этом вопросе. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

При ранее проводимых исследованиях нормальный диаметр аорты с |

|

||||||||||||||

помощью эхосканирования, но без учета ее конусовидной формы, |

|

||||||||||||||

считался |

|

равным 15-32 мм. |

Следовательно, |

само |

определение |

|

|||||||||

увеличения диаметра брюшной аорты до3 см |

как «аневризма» явно |

|

|||||||||||||

несовершенно. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Проведенные |

|

нами |

скрининговые |

исследования |

|

нормальных |

|||||||||

параметров аорты методом эхосканирования показали, что у лиц с |

|

||||||||||||||

нормальным артериальным давлением нормальный диаметр аорты под |

|

||||||||||||||

диафрагмой (то есть в супраренальной ее |

части) равен 16-28 мм (в |

|

|||||||||||||

91,5% случаев — 18-26 мм). Вследствие конусовидной формы аорты ее |

|

||||||||||||||

диаметр |

в |

области |

бифуркации, естественно, уже — 14-25 мм (в 84% |

|

|||||||||||

случаев — 15-23 мм). Следует помнить, что у женщин аорта уже, чем у |

|

||||||||||||||

мужчин. Абсолютно нижней границы диаметра брюшного отдела аорты, который можно было бы определить как аневризму, практически не существует.

15

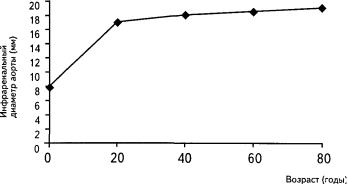

Современные исследования показали, что диаметр нормальной аорты варьирует в достаточно широких пределах и зависит от множества факторов. Большинство исследователей полагают, что нормальный инфраренальный диаметр аорты(ИДА) имеет тенденцию

к увеличению с возрастом (Dixon A. et al., 1988 г.;

Horejs D. et al., 1988 г.; Pedersen О. М. et al., 1993 г.; Pears W. et al., 1993 г.). Однако отдельные авторы не обнаружили тесной корреляции между возрастом и инфраренальным диаметром аорты. В частности, А. В. Wilmink и соавт. (1998 г.) только у 25% мужчин и 15% женщин

старших |

возрастных |

групп |

выявили |

увеличение |

нормального |

инфраренального диаметра аорты. Основываясь на результатах своих |

|||||

ультразвуковых исследований, они |

показали, что |

если нормальным |

|||

ИДА считать диаметр аорты, соответствующий медиане (т.е. наиболее частой величине из кривой распределения) для данного возраста, то он величина постоянная. Однако работы В. Sonnesson и соавт. (1993 г., 1994 г.) опровергли это мнение и показали, что рост диаметра аорты медленно происходит и после 25 лет в пределах 20—25% от исходного уровня(рис.1).

Отмечая неодинаковый диаметр аорты у мужчин и женщин, многие исследователи считают, что нормальный инфрареналь-

Рис. 1.

Изменение диаметра аорты с возрастом (по Sonesson В. etal., 1994г.)

16

ный диаметр аорты у мужчин достоверно выше, ч м у женщин, и связывают это не с половыми различиями, с особенностями комплекции мужчин, которые имеют больший рост и массу . тела Основная корреляция нормального ИДА была отмечена с - анато мическими параметрами человеческого тела, в частности с площадью поверхности тела.

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что |

|||||||

нормальный инфраренальный диаметр аорты— величина достаточно |

|||||||

постоянная и в норме на протяжении всей жизни имеет тенденцию к |

|||||||

увеличению. |

Эту |

тенденцию |

|

связывают |

с |

возрастными |

|

дегенеративными |

изменениями |

в |

стенке |

сосуда |

и |

возрастным |

|

увеличением цифр АД (Toda Т. et al., 1980 г.). |

|

|

|

||||

Увеличение нормального ИДА выше определенного уровня можно расценивать как патологическое состояние, требующее проведения соответствующих лечебных и профилактических мероприятий. Таким образом, дальнейшее уточнение понятий«расширение аорты», «аневризма брюшной аорты», «нормальный диаметр аорты» и разработка соответствующего алгоритма диагностических и лечебных мероприятий при различных степенях расширения аорты позволят избежать непоправимых тактических и диагностических ошибок и улучшить результаты лечения данной категории больных.

Литературные данные, собственные наблюдения позволяют нам

считать аневризмой брюшной аорты следующее: |

|

|

|

|

||||

— |

любое |

расширение |

диаметра |

|

инфраренального |

отдела |

||

брюшной аорты на 50% по сравнению с супраренальным; |

|

|

||||||

— |

любое |

локальное |

веретенообразное |

расширение |

аорты |

|||

диаметром на 0,5 см больше, чем диаметр нормальной аорты; |

|

|

||||||

— любое мешковидное выпячивание стенки аорты(как явный |

||||||||

признак патологического процесса). |

|

|

|

|

|

|||

|

|

3. Классификация аневризм брюшной |

|

|

||||

|

|

|

аорты |

|

|

|

|

|

Единой |

классификации, |

полностью |

отражающей |

суть |

-арте |

|||

риальной аневризмы, не существует. Поэтому |

все |

классификации |

||||||

предлагается проводить с учетом: а) локализации; б) генеза |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

17 |

(происхождения); в) морфогистологических проявлений; г) клинических проявлений.

Патогенетическая классификация

1.Истинные аневризмы.

2.Ложные аневризмы.

3.Расслаивающие аневризмы.

Морфологическая классификация

По форме:

1.Мешковидная.

2.Веретенообразная. По размерам:

1.Малые аневризмы (D 3—5 см).

2.Средние (D 5-7 см).

3.Большие (D более 7 см).

4.«Гигантские» (в 8-10 раз превышают диаметр инфраре-нального сегмента аорты).

Этиологическая классификация аневризм брюшной аорты

1.«Врожденные».

2.Травматические.

3.Воспалительные (неинфекционные).

4.Инфекционные — бактериальные, микотические, вирусные.

5.Дегенеративные — диспластические (чаще вызванные атеросклерозом).

6.Постартериотомические и анастомотические.

Классификация АБА по течению и клинике заболевания

1.Асимптомное течение.

2.Безболевое течение.

3.Болевая стадия заболевания.

4.Стадия осложнений:

—угрожающий разрыв;

—разрыв, прорыв;

—расслоение;

—некоронарогенная эмболизация в артерии. Поскольку наш

клинический материал представлен неослож-

18

ненными формами АБА(324 операции), клиническое течение этих аневризм, наблюдаемое у наших больных, можно распределить следующим образом:

—асимптомное;

—безболевое;

—болевое.

Всоответствующих разделах работы классификационные

особенности аневризм брюшной аорты будут |

|

рассмотрены- |

по |

|||

дробнее. |

|

|

|

|

|

|

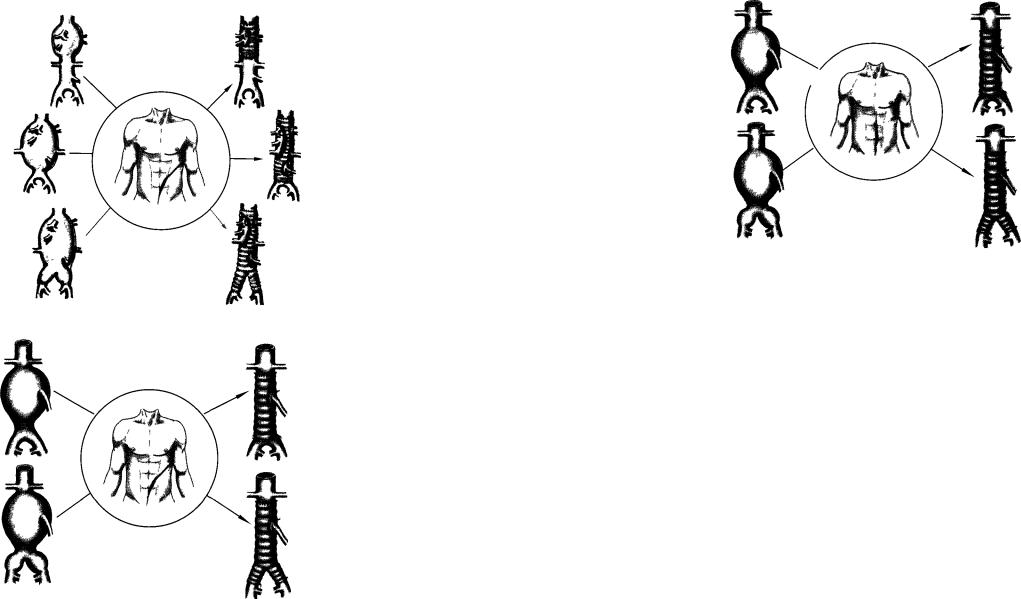

Разработанная и применяемая в НЦССХ хирургическая -клас |

|

|||||

сификация (А. А. Спиридонов, 1992 г.) |

составлена |

с |

учетом |

двух |

|

|

основных критериев, |

определяющих |

оперативную |

тактику: про- |

|

||

ксимального уровня аневризмы и ее распространения на бифуркацию |

|

|||||

брюшной аорты (рис. |

2). В связи |

с этим |

следует |

различать |

||

следующие аневризмы: |

|

|

|

|

|

|

1.Супраренальные:

— изолированные;

—диффузные, без вовлечения в процесс бифуркации брюшной аорты;

—диффузные с вовлечением ее.

2.Субренальные:

—изолированные, без вовлечения в процесс бифуркации

брюшной аорты;

—диффузные с вовлечением ее.

3.Инфраренальные:

—без вовлечения в процесс бифуркации брюшной аорты;

—с вовлечением ее.

Супраренальные изолированные аневризмы брюшной аорты, вовлекающие в процесс только проксимальные висцеральные ветви,

—чрезвычайно редкий вариант локализации процесса. Он чаще обусловлен неспецифическим аортитом, специфическими аортитами,

атакже может возникать в результате операции(эндартерэктомии) или ангиографического исследования. При этом оперативный доступ

—левосторонняя торакофренолюмбо-томия с укладкой больного на операционном столе на правый бок.

19

nl |

W / //А1 |

РУС. 2. Хирургическая классификация АБА по А. А. Спиридонову (1992 г.): а — супраренальные; 6 — субренальные; в — инфраренальные.

Супраренальные диффузные аневризмы без вовлечения в процесс бифуркации также чаще связаны с аортитом; при вовлечении бифуркации этиология их может быть как воспалительного, так и

атеросклеротического |

характера. Инфраренальные аневризмы |

с |

||||

выраженными атеросклеротическими бляшками (по данным Bergman, |

||||||

Yao, 1974 г.; Шалимова |

А. А. и |

др., 1979 г.) составляют 95-96%. |

||||

Оперативный доступ — полная срединная ла-паротомия. |

|

|

||||

Учитывая, что наиболее распространенные на сегодняшний |

|

|||||

день |

хирургические |

классификации |

относят |

супраренальные |

||

аневризмы к аневризмам торакоабдоминального отдела |

,аорты |

|||||

хотелось бы подробнее остановиться на этом вопросе. |

|

|

||||

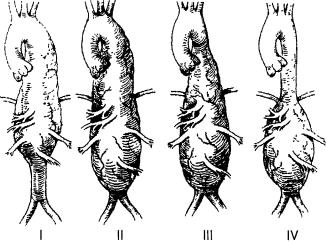

Общепринятой является |

классификация |

аневризм |

торакоаб- |

|||

доминального отдела аорты Е. S. Crawford (рис. 3), в основе которой лежит распространенность процесса и вовлечение магистральных ветвей аорты:

21

Классификация аневризм торакоабдоминального (ТАА) отдела аорты по Е. S. Crawford

I тип — от левой подключичной артерии до интерренального сегмента аорты;

II тип — от левой подключичной артерии до уровня бифуркации аорты;

III тип — от середины нисходящего отдела грудной аорты до бифуркации аорты;

IV тип — от двенадцатого межреберья до бифуркации аорты.

Являясь в целом сторонниками классификации . ЕS. Crawford, не можем не отметить имеющиеся в ней недостатки и противоречия:

— Относить ли истинные аневризмы грудной аорты с протяженностью поражения от перешейка до уровня диафрагмы к ТАА 1 типа (если да, то каковы минимальные размеры этих поражений)?

Рис. 3. Классификация аневризм торакоабдоминального(ТАА) отдела аорты по Е. S. Crawford.

22

—К какой группе относить сегментарные поражения верхне-и среднегрудного отдела аорты?

—Подразумевает ли 1 тип возможность поражения дуги аорты и

ееветвей?

—Почему IV тип поражения, захватывая только брюшной отдел аорты, определяется как торакоабдоминальная аневризма и т. д.

Более логичной является классификация истинных аневризм грудной и брюшной аорты по локализации, которая считается общепризнанной. С учетом классификации Е. S. Crawford и нашими

уточнениями современная классификация подобных поражений должна выглядеть следующим образом:

Классификация аневризм аорты по локализации

1.Синуса Вальсальвы.

2.Восходящей аорты.

3.Дуги аорты.

4.Перешейка аорты.

5.Нисходящей грудной аорты.

6.Торакоабдоминальной аорты:

— I тип — от левой подключичной артерии до интерренального

сегмента аорты;

—II тип — от левой подключичной артерии до уровня бифуркации аорты;

—Ill тип — от середины нисходящего отдела грудной аорты до бифуркации аорты.

7.Аневризмы брюшной аорты:

1)супраренальные:

—изолированные с вовлечением только висцеральных ар-

терий;

—диффузные с вовлечением инфраренального сегмента аорты;

—диффузные с вовлечением бифуркации аорты и подвздошных артерий;

23

2)субренальные (изолированные и диффузные);

3)инфраренальные (изолированные, диффузные).

8.Комбинированные аневризмы.

9.Аневризмы анастомозов.

Принципиальным считаем выделение в отдельную группу субренальных аневризм в связи с высокой вероятностью поражения почечных артерий в этой группе, а также хирургической тактикой, требующей выполнения операции из торакофрено-люмботомии для ревизии почечных артерий и адекватной их пластики.

Взаключение еще раз подчеркнем, что предложенные уточнения

ксуществующим и признанным классификациям основаны на собственном клиническом материале более 1000 операций по поводу

аневризм |

аорты |

и |

периферических |

артерий |

и |

обоснованы |

стремлением устранить существующий хаос в определении аневризм. |

|

|||||

4. Частота аневризм брюшной аорты

Мировая статистика здравоохранения регистрирует неуклонный рост заболеваемости АБА(особенно в последние десятилетия), и к

настоящему |

времени |

эта |

патология |

уже |

перестала |

являться |

||

казуистикой, занимая |

одно из ведущих позиций среди сердечно- |

|||||||

сосудистых |

заболеваний. |

По |

данным .А В. |

Покровского |

(1979 |

г.), |

||

частота аневризм, по |

материалам вскрытий, |

колеблется |

в широких |

|||||

пределах — от 0,16 до 1,06%, В. Л. Леменев (1976 г.) описывает 276 наблюдений аневризм аорты среди 20 102 вскрытий за период с 1945 по 1972 г. Им же была отмечена и тенденция к увеличению числа аневризм аорты. Так, если за период с1945 по 1954 г. она была обнаружена в 1,19% всех вскрытий, то в 1965-1970 гг. — уже в 1,55 %.

Некоторые авторы описывают тревожную ситуацию: рост числа аневризм брюшной аорты, выявленных при аутопсии и не выявленных при жизни (Pleumeekers H. J. et al., 1994 г.), что, вероятно,

обусловлено сложностями диагностики заболевания.

В настоящее время АБА занимает десятое место среди -лиди рующих причин смерти в странах Запада (Lederie F. А., 1990 г.).

24