- •1. Предмет и метод статистики

- •1.1 Возникновение и определение статистики

- •1.2. Предмет статистики и особенности статистики как науки

- •1.3. Статистические закономерности

- •1.4. Признаки

- •1.5. Метод статистики

- •1.6. Организация государственной статистики в рф

- •2. Средние величины

- •3. Статистическое наблюдение

- •3.1. Понятие статистического наблюдения. Этапы его проведения

- •3.2. Методологические вопросы статистического наблюдения

- •3.3. Основные организационные формы, виды и способы статистического наблюдения

- •Статистическое наблюдение

- •3.4. Статистическая отчетность

- •3.5. Требования, предъявляемые к данным стат. Наблюдения

- •3 Этап сн: подготовка данных к обработке

- •4. Вариационные ряды и их характеристика

- •4.1. Вариация массовых явлений

- •4.2. Построение вариационного ряда. Виды рядов. Ранжирование данных

- •4.3. Определение числа групп и величины интервала

- •4.4. Плотность распределения

- •4.5. Графическое изображение вариационного ряда

- •4.6. Структурные средние

- •Мода распределения

- •Медиана распределения

- •4.7. Другие структурные характеристики вариационного ряда Квартили и децили распределения

- •4.8. Показатели размера и интенсивности вариации

- •4.9. Свойства дисперсии и способы ее расчета

- •4.10. Дисперсия альтернативного признака

- •4.11. Виды дисперсий и правило их сложения

- •4.12. Закономерности распределения

- •4.13. Закон нормального распределения

- •4.14. Моменты распределения

- •4.15. Асимметрия распределения

- •4.16. Эксцесс распределения

- •5. Статистическая сводка. Группировка данных наблюдений. Таблицы

- •5.1. Статистическая сводка

- •5.2. Группировка данных

- •5.3. Определение числа групп и величины интервалов

- •5.4. Виды группировок

- •Типологические группировки

- •Структурные группировки

- •Аналитические группировки

- •5.5. Классификации

- •5.6. Сопоставимость статистических группировок

- •5.7. Статистические таблицы

- •6. Выборочное наблюдение и его организация

- •6.1. Выборочное наблюдение. Принципы теории выборки

- •6.2. Ошибки репрезентативности. Ошибки выборки

- •6.3. Определение необходимого объема выборки

- •6.4. Виды отбора единиц в выборочную совокупность

- •6.5. Малая выборка

- •6.6. Моментные наблюдения

- •7. Статистические показатели

- •7.1. Сущность статистических показателей

- •Границы объекта:

- •Статистический показатель

- •7.2. Классификация статистических показателей

- •7.3. Абсолютные показатели

- •7.4. Относительные показатели

- •8. Статистические методы изучения взаимосвязи между явлениями

- •8.1. Понятие корреляционной зависимости

- •8.2. Методы выявления корреляционной связи

- •Метод группировок

- •8.3. Изучение связи между двумя атрибутивными (качественными, описательными) признаками

- •8.4. Измерение связи по таблицам взаимной сопряженности

- •8.5. Измерение тесноты связи между порядковыми переменными

- •8.6. Показатели тесноты связи между двумя количественными признаками

- •Линейный коэффициент корреляции

- •8.7. Определение уравнения регрессии между двумя переменными

- •8.8. Теоретическое корреляционное отношение

- •8.9. Множественная корреляция

- •9. Ряды динамики

- •9.1. Понятие о рядах динамики. Их виды

- •9.2. Сопоставимость уровней ряда.

- •9.3. Основные показатели рядов динамики

- •Методы выявления основной тенденции в рядах динамики

- •Выявление и измерение сезонных колебаний

- •Измерение колеблемости в рядах динамики

- •Автокорреляция в рядах динамики

- •Определение уравнения авторегрессии

- •Элементы прогнозирования

- •10. Виды и способы построения индексов

- •10.1. Понятие об индексах. Их виды

- •10.2. Агрегатные индексы

- •1. Агрегатный индекс физического объема.

- •2. Агрегатный индекс цен

- •10.3. Средние индексы из индивидуальных

- •1. Индекс физического объема

- •2. Индекс цен

- •10.4. Индексы переменного и постоянного составов. Индекс структурных сдвигов

- •Iпост .

- •10.5. Цепные и базисные индексы

- •10.6. Определение роли отдельных факторов в динамике результативных показателей

- •10.7. Территориальные индексы

4.7. Другие структурные характеристики вариационного ряда Квартили и децили распределения

Квартили – это значения признака, делящие ранжированный ряд на четыре равновеликие части. Первый квартиль (Q1) определяет ¼ часть совокупности с наименьшими значениями признака, третий квартиль(Q3) отсекает ¼ часть с наибольшими значениями признака. Это означает, что 25% единиц совокупности будут меньше по величине Q1, 25% единиц заключены между Q1 и Q2, 25% – между Q2 и Q3, остальные 25% превосходят Q3. Вторым квартилем является медиана. Для расчета квартилей в интервальном вариационном ряду применяют формулы:

Q1

=

,Q3

=

,Q3

=

,

,

где

,

, – нижняя граница интервала, содержащего

первый, третий квартиль (интервал

определяется по накопленной частоте,

первой превышающей 25%, 75%);i

– величина интервала;

– нижняя граница интервала, содержащего

первый, третий квартиль (интервал

определяется по накопленной частоте,

первой превышающей 25%, 75%);i

– величина интервала;

,

, – накопленная частота интервала,

предшествующего интервалу, содержащему

первый, третий квартиль;

– накопленная частота интервала,

предшествующего интервалу, содержащему

первый, третий квартиль; ,

, – частота интервала, содержащего первый,

третий квартиль.

– частота интервала, содержащего первый,

третий квартиль.

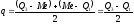

Децили – варианты, делящие ранжированный ряд на десять равных частей. Первый дециль (d1) делит совокупность в соотношении 1/10 к 9/10, второй дециль (d2) – в соотношении 2/10 к 8/10 и т.д. Расчет децилей осуществляется по той же схеме, что и медиана и квартили:

D1

=

,D2

=

,D2

=

.

.

В социально-экономических исследованиях часто используется коэффициент децильной дифференциации

Значения признака, делящие ряд на сто частей, называются перцентилями.

4.8. Показатели размера и интенсивности вариации

Средняя величина, давая обобщающую характеристику вариационного ряда, не показывает, как располагаются около нее варианты признака, сосредоточены ли они вблизи средней или значительно отклоняются от нее. А от размера и распределения отклонений вариант зависят типичность и надежность средних характеристик

Следовательно, при характеристике вариационных рядов средние должны быть дополнены показателями вариации, измеряющими отклонения признаков от средней.

Вариация - различие значений признака у отдельных единиц совокупности в один и тот же период или момент времени.

Вариация вызвана воздействием каких-либо факторов на социально-экономические явления или процессы, причем характер этого воздействия определяет характер колеблемости, изменчивости признака. Поэтому анализ показателей вариации позволяет оценить влияние факторов и условий на изменчивость признаков.

Вариация прибыли и рентабельности предприятий обусловлена широким кругом внешних и внутренних факторов. Анализируя вариацию, мы можем определить доминирующие факторы. Например, на предприятиях с минимальной рентабельностью – узкие места, на предприятиях с максимальной рентабельностью – изучение опыта.

Статистический анализ вариации включает:

построение вариационного ряда

графическое изображение ряда

расчет показателей центра распределения и структурных характеристик вариационного ряда

расчет показателей размера и интенсивности вариации

оценка вариационного ряда на асимметрию и эксцесс.

Абсолютные показатели вариации

Наиболее простой характеристикой вариации является размах вариации, исчисляемый разностью между наибольшим и наименьшим значениями варьирующего признака:

R = xmax–xmin.

Этот показатель дает самое общее представление о колеблемости признака, его значение определяется только двумя крайними значениями, тогда как колеблемость признака в целом складывается из всех значений совокупности. Размах вариации предназначен для измерения колеблемости признаков в совокупностях с небольшой численностью единиц.

Для характеристики вариации необходимо знать не только размах значений признака, но и обобщенные (суммарные) отклонения всех значений признака от какого-то типичного для изучаемой совокупности значения. В качестве такового обычно используется средняя арифметическая.

Характеристика

вариации признака на основе отклонений

его значений от средней может быть дана

с помощью среднего

линейного отклонения,

рассчитываемого на основе абсолютных

отклонений вариантов от их средней:

l

,l

,l

.

.

Первая формула применяется для несистематизированных данных, вторая – в вариационных рядах.

Дисперсия представляет собой средний квадрат отклонений индивидуальных значений признака от их средней арифметической:

простая дисперсия

2

;

;

взвешенная дисперсия

2

.

.

Корень квадратный из дисперсии представляет собой среднее квадратическое отклонение:

=

;

=

;

=

.

.

Размах вариации, среднее квадратическое отклонение, среднее линейное отклонение измеряет абсолютную меру колеблемости признака и выражается в тех же единицах измерения, что и варианты. Дисперсия единицы измерения не имеет.

В зарубежной статистической практике среднее квадратическое отклонение называется стандартным отклонением и применяется в различных стандартах.

Еще одним показателем силы вариации, характеризующим ее не по всей совокупности, а лишь в центральной части, служит среднее квартильное расстояние, т.е. средняя величина разности между квартилями:

Относительные показатели вариации

Для оценки интенсивности вариации и для сравнения ее в разных совокупностях и тем более для разных признаков необходимы относительные показатели вариации. Они вычисляются как отношения абсолютных показателей силы вариации, рассмотренных ранее, к средней арифметической величине признака.

Т.о. получаем следующие относительные показатели вариации:

1. относительный

размах вариации (коэффициент осцилляции)

,

,

2. относительное

отклонение по модулю (коэффициент

вариации по среднему линейному отклонению,

линейный коэффициент вариации)

,

,

3. коэффициент

вариации (коэффициент вариации по

среднему квадратическому отклонению)

.

.

Коэффициент вариации по среднему квадратическому отклонению в статистике играет важную роль. Из теории математической статистики известно, что можно говорить об однородности изучаемой совокупности, если выдерживается неравенство

|

Коэффициент вариации, % |

Степень однородности совокупности |

|

Менее 30 |

однородная |

|

30 - 60 |

средняя |

|

60 и более |

неоднородная |

Поэтому коэффициент вариации по среднему квадратическому отклонению является критерием типичности средней и однородности совокупности.

4. относительное

квартильное расстояние

.

.