- •Особенности химических свойств полимеров

- •Классификация химических реакций полимеров

- •I. Реакции, не сопровождающиеся изменением степени полимеризации

- •Полимераналогичные превращения.

- •2. Внутримолекулярные превращения

- •II. Реакции, при которых изменяется степень полимеризации

- •1. Реакции сшивания

- •2. Реакции деструкции

- •Физическая деструкция

- •Термическая деструкция

- •Радиационная деструкция

- •Окислительная деструкция под действием кислорода

- •Химическая деструкция. Гидролитическая деструкция.

- •III. Реакции концевых групп

- •Использование химических реакций полимеров для синтеза блок- и привитых сополимеров

2. Внутримолекулярные превращения

В этих реакциях участвуют не только боковые группы, но и основные цепи макромолекул; структура основных цепей при этом изменяется.

В качестве простого примера можно привести дегидрохлорирование поливинилхлорида, происходящее при его нагревании до ~200 0С:

В результате образуется полимер, содержащий

двойные связи, в том числе их сопряженные

системы; образование таких систем

приводит к окрашиванию продукта реакции.

результате образуется полимер, содержащий

двойные связи, в том числе их сопряженные

системы; образование таких систем

приводит к окрашиванию продукта реакции.

К внутримолекулярным превращениям относятся реакции циклизации линейных полимеров. Одной из таких реакций является образование так называемого циклокаучука при нагревании натурального каучука (полиизопрена) в присутствии кислот:

Р еакция

протекает по цепному катионному

механизму.

еакция

протекает по цепному катионному

механизму.

Практическое значение имеет циклизация, происходящая при нагревании полиакрилонитрила:

П ри

нагревании до температур порядка 2500С

происходит циклизация с участием

цианогрупп с образованием неароматической

конденсированной системы (121). При

дальнейшем нагревании (выше 300 0С)

происходит дегидрирование (ароматизация)

с образованием системы (122), состоящей

из конденсированных пиридиновых циклов.

Если нагревать этот полимер далее до

температур порядка 1000 0С,

то «отгорает» азот и образуется

практически чистый углерод (графит).

Если исходный полиакрилонитрил

использовать в виде волокна, то

образующийся в конечном счете углерод

сохраняет форму волокна (углеродное

волокно).

ри

нагревании до температур порядка 2500С

происходит циклизация с участием

цианогрупп с образованием неароматической

конденсированной системы (121). При

дальнейшем нагревании (выше 300 0С)

происходит дегидрирование (ароматизация)

с образованием системы (122), состоящей

из конденсированных пиридиновых циклов.

Если нагревать этот полимер далее до

температур порядка 1000 0С,

то «отгорает» азот и образуется

практически чистый углерод (графит).

Если исходный полиакрилонитрил

использовать в виде волокна, то

образующийся в конечном счете углерод

сохраняет форму волокна (углеродное

волокно).

II. Реакции, при которых изменяется степень полимеризации

1. Реакции сшивания

Реакции сшивания –образование ковалентных связей между цепями линейных полимеров. В итоге образуются либо агрегаты нескольких макромолекул (см. например, антитела – рис. 20, стр. 116), либо – гораздо чаще – сшитые трехмерные структуры. Этот последний вариант практически чрезвычайно важен, т.к. изделия из сшитых полимеров обладают повышенной прочностью, не дают необратимых деформаций (т.к. не могут переходить в пластическое состояние) и стойки к растворителям (т.к. не способны растворяться).

Для проведения реакций сшивания могут применяться два подхода: А. Сшивание без использования сшивающего реагента, за счет реакций функциональных групп исходных полимеров; Б. Сшивание с использованием специальных сшивающих реагентов.

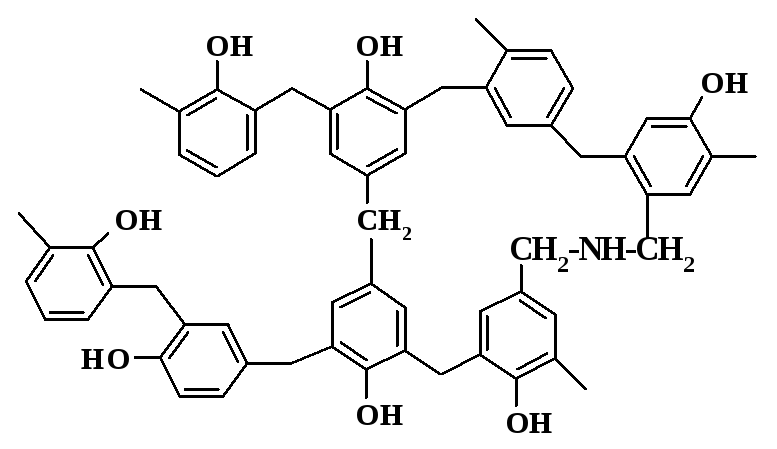

А.

Типичный пример сшивания без

использования сшивающего реагента

– отверждение резольных

фенолформальдегидных

олигомеров (стр. 65); оно происходит при

нагревании исходных олигомеров

(форполимеров):

А.

Типичный пример сшивания без

использования сшивающего реагента

– отверждение резольных

фенолформальдегидных

олигомеров (стр. 65); оно происходит при

нагревании исходных олигомеров

(форполимеров):

Здесь происходит алкилирование бензольных ядер (активированных группами ОН) бензильными фрагментами СН2ОН соседних цепей.

Полимерные материалы, подобные резольным смолам, которые отверждаются при нагревании за счет сшивания, называют термореактивными. В противоположность им, материалы на основе линейных полимеров, для которых при нагревании сшивания не происходит, называют термопластичными – при нагревании они просто переходят в пластическое (вязко-текучее) состояние (если их молекулярная масса не слишком высока).

Примером подобного рода сшивания в биологических системах является образование ковалентных сшивок при формировании коллагена – основы кожи, кровеносных сосудов, сухожилий. Сшивки образуются между линейными молекулами белка – тропоколлагена. Образованию сшивок предшествует полимераналогичное превращение – окисление аминогруппы лизинового звена белка до альдегидной (при катализе ферментом аминооксидазой); далее происходит непосредственно сшивание за счет реакций альдегидной группы. Образуются два типа мостиков – при альдольной конденсации двух фрагментов, содержащих альдегидные группы (мостик 1) и при взаимодействии альдегидной и аминогрупп (мостик 2):

Б.

Второй вариант – использование

специальных сшивающих реагентов

– для синтетических

полимеров

- используется значительно чаще.

Преимущества этого варианта связаны с

тем, что: а) Сшивающий реагент можно

дозировать и, следовательно, регулировать

степень сшивания (густоту пространственной

сетки); б) Сшивающий реагент можно

добавлять к исходному полимеру точно

в нужный момент, например, непосредственно

перед формованием изделия или перед

склеиванием полимерным клеем.

Б.

Второй вариант – использование

специальных сшивающих реагентов

– для синтетических

полимеров

- используется значительно чаще.

Преимущества этого варианта связаны с

тем, что: а) Сшивающий реагент можно

дозировать и, следовательно, регулировать

степень сшивания (густоту пространственной

сетки); б) Сшивающий реагент можно

добавлять к исходному полимеру точно

в нужный момент, например, непосредственно

перед формованием изделия или перед

склеиванием полимерным клеем.

а) Одним из примеров таких реакций сшивания является отверждение новолачных фенолформальдегидных олигомеров (стр. 65); оно происходит при нагревании в присутствии формальдегида, который выполняет роль сшивающего реагента:

Реакции сшивания идут по той же схеме, что и конденсация фенола с формальдегидом (стр. 65). В результате образуется сшитая структура, аналогичная описанной в предыдущем случае. Чаще в качестве сшивающего реагента используют не сам формальдегид, а продукт его взаимодействия с аммиаком – уротропин; в этом случае в сшивании участвует не только формальдегид, но и аммиак; образуются не только метиленовые, но и диметиленаминные мостики:

Оба

варианта сшивания фенол-формальдегидных

олигомеров – и «термореактивный» и с

использованием сшивающего реагента –

используются для получения различных

материалов, в том числе композитных –

текстолитов, стекловолокон и некоторых

других.

Оба

варианта сшивания фенол-формальдегидных

олигомеров – и «термореактивный» и с

использованием сшивающего реагента –

используются для получения различных

материалов, в том числе композитных –

текстолитов, стекловолокон и некоторых

других.

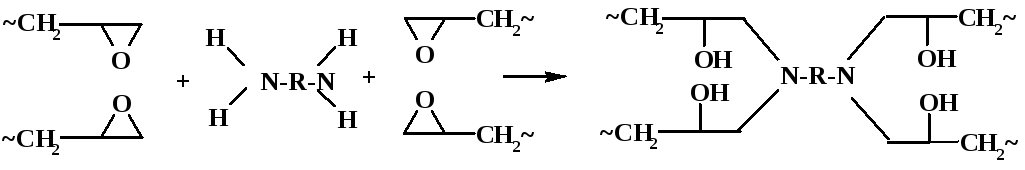

б) В качестве еще одного весьма характерного примера можно привести отверждение эпоксидных смол. Эпоксидные смолы – олигомерные материалы (форполимеры), получаемые взаимодействием бисфенолов (обычно «диана») с эпихлоргидрином:

Р еакцию

проводят с избытком эпихлоргидрина,

поэтому олигомерные продукты содержат

на обоих концах цепи эпоксидные циклы.

еакцию

проводят с избытком эпихлоргидрина,

поэтому олигомерные продукты содержат

на обоих концах цепи эпоксидные циклы.

Отверждение эпоксидных смол происходит при их взаимодействии с соединениями, содержащими, как минимум, две первичные аминогруппы:

С шивание

происходит за счет раскрытия концевых

эпоксидных циклов под действием

нуклеофильных аминогрупп. Обычно в

качестве отвердителя используется так

называемый полиэтиленполиамин (ПЭПА);

смешивание эпоксидной смолы и отвердителя

происходит непосредственно перед

склеиванием. Как правило, склеивание

отвержденными эпоксидными смолами

весьма прочно (за счет групп ОН,

обеспечивающих высокую степень адгезии).

шивание

происходит за счет раскрытия концевых

эпоксидных циклов под действием

нуклеофильных аминогрупп. Обычно в

качестве отвердителя используется так

называемый полиэтиленполиамин (ПЭПА);

смешивание эпоксидной смолы и отвердителя

происходит непосредственно перед

склеиванием. Как правило, склеивание

отвержденными эпоксидными смолами

весьма прочно (за счет групп ОН,

обеспечивающих высокую степень адгезии).

в). Исторически первый и наиболее известный пример сшивания высокомолекулярного линейного полимера (а не олигомерного форполимера, как в предыдущих случаях) – вулканизация натурального каучука серой; аналогично реагируют и синтетические каучуки на основе диеновых мономеров. Сшивание происходит при нагревании полидиенового каучука с серой в присутствии ряда добавок (ускорителей вулканизации, активаторов ускорителей); в результате между макромолекулами полидиена образуются сульфидные и полисульфидные «мостики» (на примере полибутадиена):

Ч исло

атомов серы в мостике (m)

- от одного до семи. Несмотря на большое

количество исследований, механизм

вулканизации окончательно не установлен.

Первоначально предполагавшийся

радикальный механизм не подтверждается

теми методами, которые используются

для его обнаружения; поэтому предполагается

альтернативный ионный (цепной катионный)

механизм.

исло

атомов серы в мостике (m)

- от одного до семи. Несмотря на большое

количество исследований, механизм

вулканизации окончательно не установлен.

Первоначально предполагавшийся

радикальный механизм не подтверждается

теми методами, которые используются

для его обнаружения; поэтому предполагается

альтернативный ионный (цепной катионный)

механизм.

Используя различные количества серы, получают мягкие вулканизаты (резины) – при использовании 0,5-5% серы и жесткие вулканизаты (эбонит) – при использовании более 20% серы. Вулканизация каучуков – типичный пример того, как использование даже небольшого количества реагента может существенно изменить свойства продукта реакции: даже при использовании для вулканизации 0,5% серы полученная мягкая резина сильно отличается по свойствам от исходного каучука.

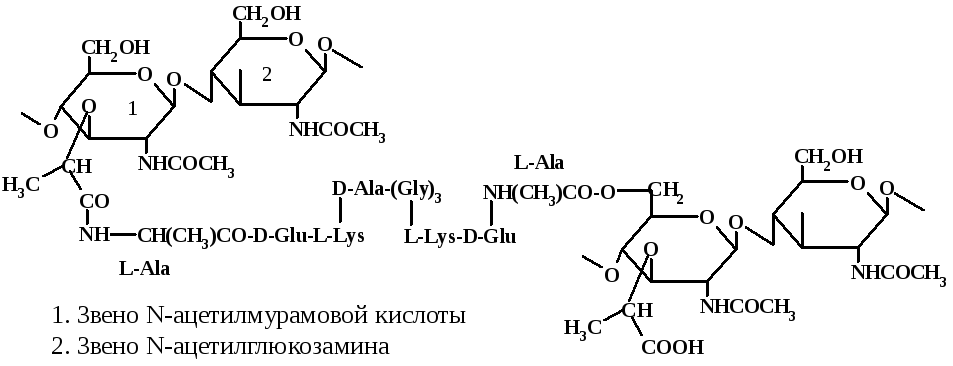

г)

Интересный пример сшивания в

биологических системах

– клеточные стенки бактерий; они

образованы линейными макромолекулами

полисахарида (чередующегося сополимера

N-ацетилглюкозамина

и N-ацетилмурамовой

кислоты), которые сшиты олигопептидными

мостиками (через N-ацетилмурамовые

звенья):

г)

Интересный пример сшивания в

биологических системах

– клеточные стенки бактерий; они

образованы линейными макромолекулами

полисахарида (чередующегося сополимера

N-ацетилглюкозамина

и N-ацетилмурамовой

кислоты), которые сшиты олигопептидными

мостиками (через N-ацетилмурамовые

звенья):

На данной схеме (данной упрощенно) полисахаридные цепи сшиты нонапептидным мостиком (который включает остатки как L-, так и D-аминокислот). Таким образом, в роли «сшивающего агента» здесь выступает олигопептид.