Аберкромби - Социологический словарь

.pdfЯнко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru |

221 |

представлена домовладением. Если исключить домовладение, то неравенство окажется еще более острым. В 1989 г. доля ликвидных состояний за вычетом стоимости домов наиболее богатого 1% населения составляла 28%. Исторически в течение длительного периода времени наблюдалось некоторое выравнивание состояний. С 1923 г. доля верхнего 1% населения существенно сократилась: с примерно 61% до примерно 32%. Однако это изменение представляло собой в сущности внутреннее перераспределение состояний богатой половины населения, доля же состояний бедной половины не увеличилась. Более того, существующие данные свидетельствуют о том, что процесс сокращения различий в состояниях замедлился или даже остановился в период с 1976 по 1992 г. Например, в 1976 г. наиболее богатый 1% населения владел 50% общего размера состояний, тогда как в 1992 г. эта доля все еще составляла 49%. Таким образом, этот период отмечен сменой прежней тенденции к большему равенству в доходах и состояниях на противоположную.

См. также: Бедность; Государство всеобщего благосостояния; Класс; Стратификация.

Лит.: Hills (1995)

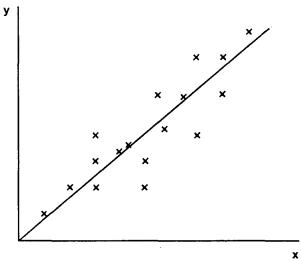

РАССЕИВАНИЯ ДИАГРАММА (SCATTER DIAGRAM) См.: Регрессия. РАСШИРЕННАЯ СЕМЬЯ (EXTENDED FAMILY)

РАСШИРЕННАЯ СЕМЬЯ (EXTENDED FAMILY) Расширенная семья традиционно определяется как социальная единица, включающая родителей и детей, а также других, более дальних родственников — возможно, бабушек и дедушек или дядей и тетей, живущих вместе под одной крышей. В настоящее время этот термин используется в более широком смысле для описания совокупности менее тесных отношений между родственниками, при которых нуклеарная семья различными средствами поддерживает контакты с более широкой родней, но не образует с ней единого домохозяйства. Типичной формой семьи в современных индустриальных обществах является, следовательно, не изолированная нуклеарная семья, а модифицированная расширенная семья.

Связи между членами модифицированных расширенных семей в современной Британии поддерживаются по-разному. Например, в ходе недавних исследований (Social Trends, 1997) было установлено, что большинство людей живет в часе пути от родителей, родных братьев и сестер и других родственников и утверждает, что видит их по крайней мере раз в месяц. В случае более удаленного проживания контакты поддерживаются с помощью телефонной связи или каким-либо другим образом. Как показывают результаты одного из британских исследований (Finch and Mason, 1993), членов расширенных семей объединяют сеть обязанностей и обмен услугами от передачи денег в долг или безвозмездно до присмотра за детьми в отсутствие родителей. Наконец, как следует из Данных обследований установок (Social Trends, 1997), люди по-прежнему придерживаются позитивных взглядов относительно той роли, которую играют в их жизни члены этого более широкого семейного круга. Например, в ходе опроса только 7% людей заявили, что друзья для них важнее, чем семья.

См. также: Группа; Родство; Супружеские роли.

Лит.: Finch (1989)

381

РАСЫ СОЦИОЛОГИЯ (RACE, SOCIOLOGY OF) См.: Социология расы. РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ (RATIONALIZATION)

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ (RATIONALIZATION) Этот термин имеет два совершенно различных значения: (1) В. Парето обозначал им использование людьми псевдологических объяснений для оправдания своих действий;

(2) понятие «рационализация» было основным понятием веберовского анализа современного капитализма, обозначая множество взаимосвязанных процессов, посредством которых каждый аспект человеческого действия становится предметом расчета, измерения и контроля.

Согласно М. Веберу, рационализация предполагает следующее: (1) в области экономической организации — организацию производства посредством бюрократии и калькуляцию прибыли путем систематических бухгалтерских процедур; (2) в религии — развитие теологии интеллектуальной стратой, исчезновение магии и замену таинств личной ответственностью; (3) в области права — вытеснение практики выработки законов на основании принципа ad hoc и произвольного прецедентного права дедуктивным правовым мышлением на основании универсальных законов; (4) в политике — упадок традиционных норм легитимности и замену харизматического лидерства партийной машиной; (5) в области морали — больший акцент на дисциплине и воспитании; (6) в науке — упадок индивидуального новаторства и развитие практики коллективных исследований, координируемых экспериментов и государственной политики в отношении науки; (7) в обществе в целом — распространение бюрократии, государственного контроля и администрирования. Таким образом, использование Вебером понятия рационализации было связано с его видением капиталистического общества как «железной клетки», внутри которой индивид, лишенный религиозного смысла и моральных ценностей, во все большей степени подвергается надзору со стороны правительства и бюрократической регуляции. Подобно понятию отчуждения К.Маркса рационализация предполагает отделение индивида от общины, семьи и церкви и его подчинение правовой, политической и экономической регуляции на производстве, в школе и государстве.

См. также: Индустриальное общество; Метафизический пафос; Рационального выбора теория; Секуляризация.

Лит.: Turner (1992а)

РАЦИОНАЛИЗМ (RATIONALISM)

РАЦИОНАЛИЗМ (RATIONALISM) Философская традиция, уходящая корнями в XVII и XVIII вв. Согласно этой философии, единственным основанием валидного знания реальности является разум. Философырационалисты, следовательно, отвергали откровение в качестве источника истинного знания, утверждая, что

Аберкромби Н. Социологический словарь: Пер. с англ. / Н. Аберкромби, С. Хилл, Б.С. Тернер; под ред. С.А.Ерофеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. — 620 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru |

222 |

только дедуктивное или индуктивное умозаключение может обеспечить получение точной и надежной информации о мире. В социологии XIX в. рационализм был связан с позитивизмом, однако он часто приводил к вынесению неявного оценочного суждения о превосходстве западной цивилизации над другими обществами, а также над «первобытными людьми», считавшимися иррациональными. Впоследствии эти представления были оспорены антропологами в ходе полевых исследований, данные которых свидетельствовали о рациональности человеческого рода на всех уровнях развития.

Некоторые авторы ХХ в. изменяли первоначальному смыслу данного термина. Представители критической теории, например, противопоставляют рационализм позитивистской социологии, которая, по их мнению, занимается бессмысленными количественными изысканиями.

См. также: Понимание иных систем убеждений; Рациональность.

РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА ТЕОРИЯ (RATIONAL CHOICE THEORY)

РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА ТЕОРИЯ (RATIONAL CHOICE THEORY) Теория рационального выбора,

происхождение которой связано с экономической наукой, представляет собой быстро развивающееся направление социологической теории, более точное название которого — подход или парадигма рационального выбора. Она является одной из тех моделей целенаправленного действия, которые встречаются во всех социальных науках. Эти модели предполагают, что социальным деятелям (actors) свойственно стремление к достижению определенных целей, то есть они предпринимают действия для получения определенных результатов. Основной постулат теории рационального выбора представляет собой скорее метатеоретическое допущение, нежели эмпирическое обобщение и заключается в том, что люди действуют рационально. Модели целенаправленного действия в целом исходят из того же допущения, однако отличительным элементом теории рационального выбора является идея оптимизации: действуя рационально, индивиды поступают оптимальным образом, то есть максимизируют выгоды или сокращают до минимума затраты, когда осуществляют выбор из ряда альтернативных действий. В соответствии со своими предпочтениями деятели выбирают те действия, которые приносят наилучший результат. Вслед за экономистами социологи, использующие подход рационального выбора, часто предполагают, что деятели озабочены прежде всего своим собственным благополучием, и что их предпочтения являются своекорыстными (self-interested). В частности, деятели стремятся контролировать ресурсы, в которых они заинтересованы (например, богатство и другие источники материального благополучия, безопасности, досуга). Таким образом, этот подход следует традиции утилитаризма, и многие его представители предполагают, что индивидуальные деятели эгоистичны. Однако допущение об эгоистичности деятелей не является необходимым элементом данной теории, подчеркивающей целенаправленность действий и предпринимаемую деятелями оптимизацию, но не говорящей о том, каковы цели. Утверждалось, что некоторые люди могут иметь «направленные на других» предпочтения альтруистического характера, которым они также следуют рациональным образом посредством оптимизации.

Основная цель теории рационального выбора заключается скорее в объяснении поведения социальных систем (как больших, так и малых), а не индивидуального поведения. Теоретики данного направления считают, что систему следует объяснять с точки зрения поведения составляющих ее деятелей. Это в свою очередь требует объяснения действий отдельных индивидов и перехода от индивидуального поведения к поведению системы. В соответствии с принимаемым постулатом о том, что люди действуют рационально, индивидуальные действия моделируются довольно просто, как результаты рационального выбо-

382

383

pa (целенаправленного действия, оптимизации и, по мнению многих теоретиков, эгоизма). Тонкости же индивидуальной психологии при этом игнорируются. Представители данного подхода в гораздо большей степени интересуются переходом от индивидов к системам и наоборот. В отличие от утилитаризма подход рационального выбора не предполагает, что социальные системы могут моделироваться всего лишь как совокупность индивидуальных деятелей и действий. Во-первых, с объединением индивидуальных деятелей их взаимодействие часто приводит к результатам, которые отличаются от намерений целенаправленно действующих индивидов, составляющих социальную систему. Во-вторых, социальные системы обладают такими качествами, которые как ограничивают действия индивидов, так и влияют на их предпочтения. Следовательно, в рамках данного подхода осуществляются попытки объединить социологические объяснения на макроуровне (например, на уровне институциональной структуры общества) с объяснениями на микроуровне (уровне поведения деятелей в пределах этой структуры) и разрешить таким образом проблему дуализма деятельности и структуры.

Эти общие положения могут быть проиллюстрированы относительно коллективного действия и социальной сплоченности, которая рассматривается теорией рационального выбора как нечто изначально проблематичное. Примером может быть вопрос о членстве в профсоюзе: если определенная группа работников представлена профсоюзом, ведущим с работодателями переговоры об уровне зарплаты от имени каждого члена этой группы, а участие в профсоюзе является добровольным, то почему индивиды предпочитают вступать в профсоюз и платить членские взносы? Ведь они знают, что работодатели в результате действий профсоюза будут повышать зарплату каждому вне зависимости от того, является он членом профсоюза или нет. Таким образом, материального стимула для вступления в профсоюз, казалось бы, нет. Рациональный выбор для эгоистичного индивида, с этой точки зрения, заключается в том, чтобы быть «зайцем» ('free rider') — не платить деньги за членство в профсоюзе, но пользоваться повышениями зарплаты, достигнутыми благодаря коллективному действию его товарищей по работе, состоящих в профсоюзе. Однако если бы все индивиды сделали такой

Аберкромби Н. Социологический словарь: Пер. с англ. / Н. Аберкромби, С. Хилл, Б.С. Тернер; под ред. С.А.Ерофеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. — 620 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru |

223 |

рациональный выбор, то не было бы ни профсоюза, ни повышений зарплаты. Пример с «зайцем» свидетельствует о том, что (1) данный подход сосредоточивается на индивидуальных действиях как основных единицах анализа; (2) эти действия объясняются посредством ссылки на выбор, совершаемый своекорыстными деятелями в ответ на предлагаемую социальной системой структуру стимулов; (3) поступки индивидов, действующих рационально, могут иметь коллективный результат, который не является рациональным или оптимальным ни для группы, ни для индивида. На деле многие, конечно, вступают в профсоюзы, и теория рационального выбора может предложить в отношении этого различные альтернативные гипотезы. Индивиды могут осознавать последствия ослабления профсоюза из-за уменьшения числа его членов и полагать, что вступление в профсоюз с целью поддержания его влиятельности соответствует их собственным долгосрочным интересам. Индивидуальные предпочтения могут включать в себя желание нравиться товарищам по работе — чле-

384

нам профсоюза. Индивиды могут следовать интернализованным групповым нормам, высоко оценивающим членство в профсоюзе, и это может составлять часть их предпочтений.

Теория рационального выбора — это теория о том, каким образом люди делают выбор при существующих индивидуальных предпочтениях. Для того, чтобы объяснять явления, необходимо, следовательно, иметь дополнительное знание или разумные гипотезы о природе и происхождении этих предпочтений. Однако последнее вызывает расхождение во мнениях. Одним из распространенных объяснений является ссылка на эгоизм. Согласно другому, предпочтения отражают также ценности и убеждения, не сводимые к эгоистическим интересам и не поддающиеся рациональному выбору. С этой точки зрения, предпочтения формируются социализацией; таким образом, данный подход требует выдвижения дополнительных допущений относительно культуры и социальной структуры. Совокупность различных возможностей, из которых деятели осуществляют свой выбор, также социально структурирована, то есть существуют социальные ограничения выбора. Гипотеза, ссылающаяся на эгоизм, не является ни правдоподобной, ни полезной, поскольку очевидно, что люди обычно действуют, ставя интересы других индивидов и групп перед своими собственными. Однако сторонники данной гипотезы в ответ на это заявляют о том, что выбор, соотнесенный с интересами других людей, такой, как следование социальным нормам сотрудничества, доверия и даже альтруизма, на самом деле можно объяснить исходя из идеи эгоизма. На собственном опыте индивидуальные деятели убеждаются в том, что сотрудничество, доверие и действия на благо группы являются рациональными способами максимального увеличения собственной выгоды в тех ситуациях, когда индивиды связаны отношениями взаимозависимости, и когда каждый из них контролирует ресурсы, необходимые другим.

В рамках парадигмы рационального выбора признается, что рациональность сама по себе является проблематичным понятием. Во-первых, понятие рациональности ограниченной указывает на то, что оптимизация невозможна, и поэтому выбор деятелей является скорее не всецело рациональным, а ограниченно рациональным. Во-вторых, то, что представляется рациональным самому деятелю, другим может таковым не казаться, и вопрос о том, какую систему координат следует принять, вызывает разногласия. Следует ли теоретику принимать предпочтения деятеля как данность, не задаваясь вопросом о том, являются ли они рациональными (с точки зрения теоретика)? Не определяет ли теоретик выбор деятеля как рациональный тогда, когда существуют лучшие его варианты, которые деятель не смог учесть? Если ограниченная рациональность характерна как для деятелей, так и для наблюдателей, то могут ли последние адекватно судить о рациональности предпочтений и выбора первых? Отсутствие строгого критерия рационального выбора вследствие ограниченности рациональности означает, что сама парадигма рационального выбора временами может быть довольно неопределенной.

Подход рационального выбора сопряжен с аналитическим теоретизированием, основанным на ясных посылках, логической дедукции и четкой аргументации и ведущим скорее к объяснению, а не описанию. Он стремится также к

385

простоте объяснения и к сведению теории к небольшому числу фундаментальных элементов. Отличительной особенностью данного подхода является построение точных моделей, часто выражаемых в формальных терминах и, таким образом, подобных моделям экономической науки. В качестве теоретической парадигмы, основанной на идее целенаправленного действия и методологическом индивидуализме, он является частью веберовской традиции социологической теории. Его ближайшей предшественницей в социологии является обмена теория, хотя последняя сосредоточивается скорее на малых группах, а не на более крупных социальных системах.

См. также: Деятель/Социальный деятель; Игр теория.

Лит.: Coleman and Fararo (1992а); Marini (1992); Abell (2000)

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ (RATIONALITY)

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ (RATIONALITY) Важно различать истинность убеждений и их рациональность. Последняя касается оснований, на которых люди придерживаются своих убеждений. Рациональными считаются убеждения последовательные, непротиворечивые и совместимые с опытом. Иррационально иметь убеждения, о которых известно, что они ложны, непоследовательны и противоречивы. Часто утверждается, что примером рациональности par excellence является наука, предполагающая систематическую проверку положений посредством наблюдения, эксперимента и логического рассуждения.

Понятие рациональности сопряжено со значительными проблемами, особенно это касается его использования в антропологии и сравнительной социологии. Антропологи XIX в. обычно считали, что магия и

Аберкромби Н. Социологический словарь: Пер. с англ. / Н. Аберкромби, С. Хилл, Б.С. Тернер; под ред. С.А.Ерофеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. — 620 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru |

224 |

религия иррациональны, и рассматривали их как продукт дологического (pre-logical) мышления. Однако вряд ли можно допустить, что когда-либо могло существовать общество, в котором господствовали бы иррациональные убеждения, поскольку само существование языка предполагает наличие логических норм (отрицания, тождества и непротиворечия). В обществе должно существовать согласие относительно того, что определенные термины последовательно используются для обозначения определенных предметов, и что, например, противоположностью «вверх» является «вниз». Современные антропологи утверждают, что (1) убеждения, которые представляются абсурдными (такие, как «все близнецы — птицы»), на самом деле являются разумными, если они помещены в соответствующий культурный контекст; (2) понимание иных убеждений является, таким образом, делом правильного перевода (translation); (3) религиозные убеждения являются экспрессивными и символическими, а не информативными и обладающими буквальным смыслом; поэтому они скорее не-рациональны, а не иррациональны. Критики такого рода взглядов утверждали, что, если основываться на этих трех критериях, ни одно убеждение не может рассматриваться как иррациональное. В современной социологии влияние постмодернизма привело к усилению скептицизма относительно возможности транссоциального согласия относительно универсальных критериев рациональности.

См. также: Геллнер; Понимание иных систем убеждений; Рационализм; Рационального выбора теория.

386

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ОГРАНИЧЕННАЯ (BOUNDED RATIONALITY)

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ОГРАНИЧЕННАЯ (BOUNDED RATIONALITY) С помощью данного понятия подчеркиваются существующие ограничения рациональных решений или решений, которые отвечают принципу оптимизации или максимизации. Первое ограничение заключается в том, что людям, принимающим решения, доступна лишь ограниченная информация относительно ряда альтернатив и их последствий. Второе связано с ограниченной способностью людей обрабатывать и оценивать всю доступную им информацию. Следовательно, осуществляя выбор, люди не могут действовать оптимальным образом, оценивая каждую альтернативу и выбирая лучшую. Вместо этого они стремятся к удовлетворительности, то есть выбирают первую представившуюся удовлетворительную альтернативу. Идея ограниченной рациональности первоначально развивалась в рамках анализа организационных решений и поддерживалась психологами, исследовавшими процессы принятия решений в целом. В настоящее время данное понятие представляет собой центральный элемент рационального выбора теории.

Лит.: March and Simon (1958)

РЕАЛИЗМ (REALISM)

РЕАЛИЗМ (REALISM) (1) В противовес позитивизму реалисты утверждают, что объяснение как в области естествознания, так и в социальной науке заключается в раскрытии (реальных) фундаментальных, часто ненаблюдаемых механизмов причинной связи явлений, а не просто в демонстрации того, что явления представляют собой частные случаи некоторой наблюдаемой закономерности.

Социологи часто утверждают, что К.Маркс был реалистом, поскольку он полагал, что наблюдаемые черты капиталистического общества необходимо объяснять, обращаясь к механизмам капиталистического способа производства, которые не могут наблюдаться непосредственно. Маркс возражал против использования современных ему позитивистских методов, считая, что они затрагивают лишь поверхностный уровень социальной жизни. Позитивисты ответили бы на это утверждением о том, что, постулируя существование ненаблюдаемых структур или механизмов, порождающих социальные явления, марксисты не обеспечивают открытость своей теории опытной проверке.

(2) В совершенно ином смысле этот термин используется для обозначения форм искусства, в частности литературы, живописи, кино и телевидения, пытающихся изображать реальность.

См. также: Натурализм; Фальсификационизм.

Лит.: Keat and Urry (1975)

РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ КРИМИНОЛОГИЯ (REALIST CRIMINOLOGY)

РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ КРИМИНОЛОГИЯ (REALIST CRIMINOLOGY) Направление в британской

криминологии, появившееся в 1980-е гг., иногда его называют также «левым реализмом». Преступность в рамках этого направления объясняется с точки зрения социальной депривации и неравенства, поэтому внимание исследователей сосредоточивается прежде всего на причинной роли субкультуры в отношении делинквентного поведения (см.: Делинквентность). Выступая против позитивизма традиционной криминологии и пытаясь преодолеть ограниченность криминальной статистики, представители этого направления обра-

387

щаются к критической теории. Вместе с тем левый реализм признает факты зверского отношения преступников к своим жертвам, особенно к женщинам, представителям этнических меньшинств и пожилым людям, делающие невозможным романтическое представление о преступнике как о герое. В отличие от критической криминологии представители этого направления не игнорируют преступления против женщин и не считают преступления против собственности оправданным покушением на богатство буржуазии. Реалистическая криминология ставит перед собой ряд новых задач, таких, как (1) эмпирическое исследование жертв преступлений, включая жертв из рабочего класса; (2) обоснование необходимости существования полицейских сил для защиты населения; (3) разработка эффективной политики, учитывающей взаимодействие между правительством, полицией, правонарушителями и социальными обстоятельствами, способствующими совершению преступлений. По мнению некоторых аналитиков, реформаторская политика левого реализма (например, строительство молодежных турбаз, улучшение уличного освещения) на самом деле ненамного отличалась от мер, предлагаемых традиционной криминологией.

Аберкромби Н. Социологический словарь: Пер. с англ. / Н. Аберкромби, С. Хилл, Б.С. Тернер; под ред. С.А.Ерофеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. — 620 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru |

225 |

См. также: Женщины и преступность; Феминистская криминология.

Лит.: Lowman and Maclean (1992)

РЕВОЛЮЦИЯ (REVOLUTION)

РЕВОЛЮЦИЯ (REVOLUTION) В обыденном смысле революция — это всякое неожиданное, обычно насильственное изменение в управлении обществом. Однако обществоведы называют такие события «дворцовыми переворотами» ('palace revolutions') или coups d'etat (фр. «государственные перевороты»), сохраняя термин «революция» для обозначения тотального изменения в социальной структуре и считая, что политические изменения на уровне правительства являются лишь их проявлением. Объяснения революции могут быть политическими (например, объяснение революции неспособностью правительства выполнить предвыборные обязательства или эффективно функционировать); экономическими (например, сочетанием долговременной бедности и кратковременных экономических провалов) или социологическими (например, сокращением социальной мобильности). Для некоторых объяснений характерно сочетание сразу нескольких факторов. Например, согласно теории «растущих ожиданий», использующей идею J-образной кривой, революция является результатом не абсолютной, а относительной депривации и происходит тогда, когда на смену длительному периоду растущего экономического процветания внезапно приходит противоположная тенденция.

В полемике о природе революции доминировала марксистская теория, в которой проводилось четкое различие между политическими изменениями на уровне правительства и радикальными изменениями в экономической организации общества. В рамках своего анализа индийского общества К. Маркс отмечал, что периодическая смена правительств или династий не приводит к фундаментальным изменениям в статичной природе господствующего способа производства. По Марксу, революция предполагает замену одного способа производства другим, как это было при переходе от феодализма к капитализму. Однако в рамках одних марксистских подходов к революции может подчерки-

388

ваться значение борьбы между социальными классами (с этой точки зрения, история обществ есть история классового конфликта), тогда как в рамках других подчеркивается значение противоречия в способе производства между производительными силами и производственными отношениями. Марксисты, придающие приоритетное значение понятию классового конфликта, склонны рассматривать революцию как неопределимый заранее результат сложной комбинации сил: классового сознания, исторических обстоятельств, политической организации и угнетения рабочего класса. Марксисты же, занимающиеся анализом способов производства, утверждают, что революция — это неизбежный результат противоречий в экономическом базисе.

Революции следует рассматривать также в глобальном контексте. Хотя Маркс и Энгельс предполагали, что революционное крушение капитализма произойдет в «центральных государствах» (core states), таких, как Франция и Британия, главные революции ХХ столетия происходили в основном в так называемых периферийных регионах, таких, как Латинская Америка или Азия. Л. Альтюссер (Althusser, 1966) утверждал, что революция наиболее вероятна в слабом звене в цепи капиталистических обществ, где социальные противоречия достигли наибольшей остроты. Крушение социалистических правительств в странах Восточной Европы и бывшего Советского Союза после 1989 г. первоначально имело форму «дворцового переворота». Однако фундаментальные изменения, происходившие в политических системах по мере установления принципов многопартийной демократии и в экономике по мере замены социализма капитализмом, позволяют описывать эти события как настоящие революции. Тот факт, что европейский капитализм выжил, а социализм потерпел крах, является серьезной проблемой для марксистских теорий революции, и в настоящее время они считаются дискредитированными.

См. также: Гражданство; Грамши; Институционализация конфликта; Конфликта теория; Крестьяне; Марксистская социология.

Лит.: Kramnick (1972); Lane and Ross (1999)

РЕГРЕССИЯ (REGRESSION)

РЕГРЕССИЯ (REGRESSION) (1) Статистический термин, обозначающий изменение значения одной переменной в зависимости от другой плюс фактор ошибки. Регрессия, как и корреляция, является мерой связи. Она используется для оценки значений зависимой переменной на основе значений переменной независимой. Простая линейная регрессия графически представлена ниже в форме диаграммы рассеивания. Значения двух переменных, х и у, нанесены в виде координат; линия регрессии переменной у, зависящей от независимой переменной х, является статистическим построением, которое представляет линию наибольшего «соответствия» данным. Обычно линия регрессии выражается в виде уравнения, представляющего значения зависимой переменной. Как правило, регрессии используются в более сложной множественной форме, когда зависимая переменная изменяется одновременно с несколькими другими (множественная линейная регрессия). Например, простая линейная регрессия числа несчастных случаев на дорогах и числа автомобилей на них может указывать на некоторую связь этих переменных, но для полноты

389

анализа необходимы дополнительные переменные, поскольку число несчастных случаев изменяется в зависимости не только от числа транспортных средств, но также от среднего пробега автомобилей, их средней скорости, типов дороги и т.д. При множественной регрессии одновременно анализируются две и более зависимые переменные.

Регрессия предполагает интервальный или пропорциональный уровни измерения. Многие социологические данные на этих уровнях не измеряются, однако распространенным приемом является создание дихотомических

Аберкромби Н. Социологический словарь: Пер. с англ. / Н. Аберкромби, С. Хилл, Б.С. Тернер; под ред. С.А.Ерофеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. — 620 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru |

226 |

«фиктивных» переменных, отвечающих требованиям измерения при использовании регрессии.

См. также: Зависимые и независимые переменные; Измерения уровни; Логлинейный анализ; Причинное моделирование; Путевой анализ.

(2) Психологический термин, описывающий возвращение индивидов, находящихся в состоянии стресса, к поведенческим особенностям более ранней и более импульсивной стадии развития, например, когда взрослые реагируют на стресс, начиная вести себя подобно детям.

РЕГУЛЯЦИИ ШКОЛА (REGULATION SCHOOL)

РЕГУЛЯЦИИ ШКОЛА (REGULATION SCHOOL) По мнению группы французских экономистов, известной под названием Французской школы экономической регуляции, не существует постоянных, внеисторических экономических принципов капитализма, поскольку капиталистическое экономическое развитие определяется институциональными и социальными факторами, различными в различные исторические периоды. Эти факторы включают социально-классовые отношения и политическое действие. Теоретические работы представителей этой школы и предложенные ими подробные исторические описания капиталистического развития, в частности, анализ американского опыта (Aglietta, 1979),

390

оказали значительное влияние на социологов и политологов, занимающихся изучением кризисов и изменения капитализма в конце ХХ в. Особый интерес вызвал анализ ее представителями очевидного упадка фордизма как господствующего способа экономической, политической и социальной организации, а также анализ постфордизма.

Согласно теории регуляции, капитализм развивается, проходя ряд различных фаз или способов развития. Каждый способ предполагает особый режим накопления, особый тип экономической активности, имеющей свою внутреннюю динамику, и особый способ регуляции, то есть институциональные структуры, регулирующие те отношения, которые являются ключевыми для всех капиталистических экономик (хотя формы этих отношений зависят от конкретного режима). Способы регуляции определяют форму отношений между трудом и капиталом, характер конкуренции между фирмами, денежные и кредитные механизмы, включение национальной экономики в экономику международную и форму государственного экономического управления. Каждый способ развития имеет свои собственные источники противоречий и нестабильности, вместе с тем кризисы, которые они порождают, какое-то время поддаются урегулированию. Однако со временем кризисы становятся более острыми, и урегулировать их уже не удается, что ведет к структурном у кризису нерегулируемых конфликтов между социальными классами, компаниями, группами политических интересов и правительствами. На основе этой борьбы возникают новые способы регуляции, но поскольку исход борьбы заранее не известен, предсказать новые способы развития невозможно.

В истории индустриального капитализма на Западе выделяются три способа развития. Они отражают различные комбинации двух режимов накопления — экстенсивного и интенсивного, и двух способов регуляции — конкурентного и монопольного. Экстенсивные режимы основаны на цеховом производстве (craft production), когда экономический рост достигается за счет найма большего числа работников, увеличения продолжительности рабочего дня и интенсификации усилий рабочего. При этом как потенциал повышения производительности труда, так и потенциал расширения рынков потребления ограничены. При интенсивных режимах экономический рост достигается посредством инвестиций в новые производственные технологии, повышающие производительность труда и создающие потенциал для массового потребления. Представители школы регуляции проявляют особый интерес к отношению между капиталом и трудом, в частности, к трудовому процессу и наемному труду. Их анализ способов регуляции сосредоточен главным образом на этом узком аспекте более широкого феномена регуляции. Конкурентная регуляция характеризуется цеховым контролем над трудовым процессом; в данном случае зарплата и цены определяются конкуренцией. Монопольный способ характеризуется использованием в трудовом процессе принципов научного менеджмента, при этом цены фиксируются компаниями путем сговора, а уровень зарплаты является результатом коллективного соглашения работодателей с профсоюзами наемных работников и государственного вмешательства в экономику.

Аберкромби Н. Социологический словарь: Пер. с англ. / Н. Аберкромби, С. Хилл, Б.С. Тернер; под ред. С.А.Ерофеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. — 620 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru |

227 |

391

Первым способом развития капитализма, существовавшим в XIX в., был экстенсивный режим с конкурентным способом регуляции. Классовая борьба и техническое изменение в США в начале ХХ в. привели к дестабилизации этого способа. Новый способ развития был основан на интенсивном накоплении и развитой форме конкурентной регуляции. Существование этого способа было недолгим, поскольку массовое производство в режиме накопления требовало гарантированных и стабильных рынков массового потребления, обеспечить которые данный способ регуляции не мог. Это противоречие породило структурный кризис чрезмерного инвестирования (overinvestment) и недопотребления в сочетании с классовой борьбой — Великую депрессию 1930-х гг. Третий способ развития совмещал интенсивное накопление с монопольным способом регуляции и способствовал разрешению противоречия между производством и потреблением, заложив основы массового потребления. Этот способ, господствовавший в США и других странах в середине ХХ в., получил название «фордизм». Однако непрерывное совершенствование фордистской производственной системы привело к сокращению темпов роста производительности, что вызвало в конце 1970-х гг. новый структурный кризис, который определялся представителями школы регуляции как кризис производительности.

Критики данной школы утверждают, что приоритет, отдаваемый ею регуляции отношения между трудом и капиталом, в особенности трудовому процессу, наемному труду и классовой борьбе, ведет к ошибочным односторонним объяснениям. Утверждается также, что предлагаемое ею историческое описание западного капитализма в ХХ в. может быть неточным, поскольку фордистские производственные методы господствовали только в тех отраслях, в которых в больших объемах производились стандартизированные товары для массового потребления, во многих же других отраслях распространенными были различные варианты цехового производства, тогда как в некоторых экономиках (например, в Германии) фордистские методы вообще не имели столь уж существенного значения. Более того, в индустрии США в 1980-е гг. темпы роста производительности труда не снижались, поэтому источник экономических неурядиц следует искать в чем-то другом.

См. также: Гибкая специализация; Трудового процесса подход.

Лит.: Boyer (1990)

РЕДЕТЕРМИНАЦИЯ (OVERDETERMINE)

РЕДЕТЕРМИНАЦИЯ (OVERDETERMINE) Этот термин выражает существующую в современном марксизме идею, согласно которой даже наиболее важные элементы социальной структуры не просто детерминируют другие элементы, но также испытывают их воздействие. Впервые его использовал Л. Альтюссер для обозначения возможности модификации (редетерминации) основного, по его мнению и мнению других марксистов, противоречия между трудом и капиталом другими противоречиями, например, противоречием между городским и сельским. Данное понятие является, таким образом, составной частью альтюссеровской критики экономического детерминизма в марксизме.

РЕДУКЦИОНИЗМ (REDUCTIONISM)

РЕДУКЦИОНИЗМ (REDUCTIONISM) Редукционистским называют такие социологические концепции, которые сопряжены с попытками объяснить ряд фено-

392

менов с точки зрения единственного определяющего фактора. Редукционистскими считаются некоторые марксистские теории, поскольку они объясняют все многообразие социального поведения, обращаясь лишь к экономике. См. также: Базис и надстройка; Марксистская социология.

РЕИФИКАЦИЯ (REIFICATION)

РЕИФИКАЦИЯ (REIFICATION) Понятие реификации, буквально означающее процесс овеществления (process of making 'thing-like'), было популяризовано Д. Лукачем. Он использовал его для описания ситуации, когда социальные отношения представляются находящимися вне человеческого контроля, поскольку они приобрели застывшее и неизменное качество, почти так, как если бы они были чертами природного, а не социального мира. Согласно Лукачу, реификация, в частности, имеет место в капиталистических обществах, где товары производятся для обмена, а не для непосредственного использования. Этот обмен маскирует существующие социальные отношения. Например, люди представляют себе обмен заработной платы на труд в виде обмена вещей, а не в виде социального отношения между людьми (работодателями и рабочими), которое по природе своей является эксплуататорским. Реификация часто связана с отчуждением — люди чувствуют себя отчужденными от социального мира, поскольку ощущают, что вещное качество этого мира не позволяет им контролировать его.

См. также: Товарный фетишизм.

РЕКЛАМА (ADVERTISING)

РЕКЛАМА (ADVERTISING) Средства содействия продаже товаров в индустриальных обществах. В социологических работах о рекламе выделяются две линии аргументации. Первая исходит из положения о том, что реклама убеждает людей покупать товары, в которых они не нуждаются, а в целом способствует формированию и поддержанию общества потребления (см.: Потребления общество). Такого рода взгляды развивались прежде всего марксистскими теоретиками. Представители Франкфуртской школы, в частности Адорно и Маркузе, утверждали, что реклама представляет собой один из инструментов сохранения капиталистического общества — она создает ложные потребности у людей, соблазненных потоком товаров. Критических позиций в отношении рекламы придерживались и многие авторы, не являющиеся марксистами. Утверждалось, например, что реклама создает и увековечивает в обществе материалистические ценности или способствует приобретению вредных товаров (таких, как спиртные напитки или сигареты) уязвимыми категориями населения (например, подростками в западных обществах). Аргументам такого рода

Аберкромби Н. Социологический словарь: Пер. с англ. / Н. Аберкромби, С. Хилл, Б.С. Тернер; под ред. С.А.Ерофеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. — 620 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru |

228 |

противопоставлялись положения, согласно которым реклама не убеждает людей в том, что они должны иметь те или иные товары, даже если они им не нужны; самое большее, она может убедить потребителя сменить марку приобретаемого товара.

Вместе с тем трудно отрицать наличие у рекламы более общей культурной роли. Именно в этом направлении разворачивается вторая, более современная линия аргументации, приверженцы которой утверждают, что реклама представляет собой форму коммуникации, способствующую созданию определенной со-

393

циетальной культуры. В большинстве современных обществ реклама вездесуща, будучи передаваемой самыми различными средствами массовой коммуникации. Таким образом, реклама действительно может способствовать формированию культуры потребления, в рамках которой потребители заняты поиском позиционных товаров, содействующих построению их идентичности. Реклама может вносить вклад и в постмодерную культуру в целом, прославляющую потребление и в то же время придающую важное значение образам. Недавние исследования современной рекламы показали, насколько больше она зависит от образов и насколько меньше от текста по сравнению с рекламой пятидесятилетней давности.

См. также: Постмодернизм; Эстетизация повседневной жизни.

Лит.: Dyer (1982); Schudson (1984)

РЕКС Джон (REX, John) (p. 1925)

РЕКС Джон (REX, John) (p. 1925) Британский социолог; с 1984 по 1990 гг. занимал пост профессораисследователя по проблемам этнических отношений в Астонском университете (Бирмингем). Его вклад в современную социологию касается двух областей. Во-первых, в своих работах «Ключевые проблемы социологической теории» (Rex, 1961), «Открытие социологии» (1973а), «Социология и демистификация современного мира» (1974) и «Социальный конфликт» (1981) Рекс защищает классическую социологическую традицию, выступая против того, что он называет догматическими веяниями моды в современной теории. Вовторых, своими работами «Раса, община и конфликт» (Rex and Moore, 1967), «Проблема расовых отношений в социологической теории» (1970), «Раса, колониализм и город» (1973b), «Колониальные иммигранты в британском городе» (Rex and Tomlinson, 1979) и «Раса и этничность» (1986) Рекс внес вклад в изучение расовых отношений.

РЕЛИГИЯ (RELIGION)

РЕЛИГИЯ (RELIGION) В социологии существует два основных подхода к определению религии. В рамках первого вслед за Э.Дюркгеймом (Durkheim, 1912) религия определяется с точки зрения ее социальных функций: религия — это система соотносимых с областью сакрального убеждений и ритуалов, объединяющая людей в социальные группы. Следуя этому определению, некоторые социологи расширяют понятие религии до включения в его объем национализма. Эта недавно появившаяся точка зрения подвергается критике за чрезмерно широкое толкование религии, поскольку практически любая публичная деятельность (например, футбол) может оказывать интегрирующее воздействие на социальные группы. Второй подход основывается на идеях М. Вебера и теолога П. Тиллиха. В этом случае религия определяется как всякая совокупность последовательных ответов на дилеммы человеческого бытия, такие, как рождение, болезнь или смерть, наделяющая мир смыслом. Религия в этом смысле — это человеческая реакция на то, что в конечном счете обязательно касается нас. Это определение подразумевает, что все люди религиозны, поскольку каждый сталкивается с экзистенциальными проблемами болезни, старения и смерти.

См. также: Гражданская религия; Идеология; Мировые религии; Невидимая религия; Секуляризация; Социология религии.

394

РЕЛЯТИВИЗМ (RELATIVISM)

РЕЛЯТИВИЗМ (RELATIVISM) Теорию называют релятивистской тогда, когда она не может обеспечить независимые и внешние по отношению к ней критерии истинности. С релятивистской точки зрения, убеждения, теории или ценности относительны, они соотносятся с конкретной эпохой или обществом, которые их порождают, не имея валидности вне этих обстоятельств. Релятивизм отрицает существование универсальных критериев истинности и ложности. Например, релятивистскими являются некоторые теории в области социологии знания, согласно которым любое знание представляет собой социальный продукт и, следовательно, является несовершенным, поскольку искажено социальными интересами. Поскольку все знание, таким образом, является искаженным, независимых стандартов истины не существует. Это серьезное затруднение, так как оно означает, что не существует также и способа обоснования самих релятивистских теорий.

См. также: Культурный релятивизм; Понимание иных систем убеждений.

РЕПЛИКАЦИЯ (REPLICATION)

РЕПЛИКАЦИЯ (REPLICATION) Репликация предполагает повторение эксперимента или части исследования. В отношении формирования выборки это понятие имеет более узкий смысл, а именно отбор из населения ряда подвыборок (а не одной цельной выборки) с целью сравнения полученных посредством различных подвыборок оценок характеристик населения. Такое сравнение иногда используется для оценки ошибки выборки, но чаще — для выявления ошибок, не связанных с выборкой, таких, как вариации, возникающие из-за различий между интервьюерами, которые прикрепляются при проведении опроса к различным подвыборкам.

РЕПРЕССИВНЫЙ АППАРАТ ГОСУДАРСТВА (REPRESSIVE STATE APPARATUS)

Аберкромби Н. Социологический словарь: Пер. с англ. / Н. Аберкромби, С. Хилл, Б.С. Тернер; под ред. С.А.Ерофеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. — 620 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru |

229 |

См.: Идеологический аппарат государства.

РЕФЕРЕНТНАЯ ГРУППА (REFERENCE GROUP)

РЕФЕРЕНТНАЯ ГРУППА (REFERENCE GROUP) В процессе формирования своих установок и убеждений и при осуществлении своих действий люди сравнивают или идентифицируют себя с другими людьми или группами людей, чьи установки, убеждения и действия воспринимаются ими как соответствующий стандарт (appropriate measures). Такие группы называются референтными группами. В действительности люди могут и не быть членами тех групп, с которыми они себя соотносят. Например, одно из объяснений голосования британского рабочего класса за консервативную партию заключалось в том, что установки этих избирателей формировались посредством сравнения или идентификации со средним классом. Кроме того, установки могут формироваться не только посредством позитивной идентификации с референтной группой, но также посредством негативного соотнесения с ней или отвержения этой группы.

Полезным является различение нормативной и сравнительной функций референтных групп. Первая связана лишь с формированием установок в отношении референтной группы (как в случае с консерватизмом рабочего класса). Сравнительную функцию референтная группа выполняет тогда, когда она представляет собой основу для оценки кем-либо своей жизненной ситуации. Например, менеджеры среднего уровня в большей степени ощущают свою деприви-

395

рованность тогда, когда они сравнивают себя с теми менеджерами, которые получили повышение по службе, и в меньшей, когда сравнение проводится с теми, кто остался в прежней должности.

См. также: Относительная депривация.

Лит.: Runciman (1966)

РЕФЛЕКСИВНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ (REFLEXIVE MODERNIZATION)

РЕФЛЕКСИВНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ (REFLEXIVE MODERNIZATION) У. Бек в своей работе

«Общество риска» (Beck, 1992) описывает последствия дальнейшего развития индустриальных обществ. В настоящее время технологические знания и опыт необходимо использовать рефлексивно — для того, чтобы смягчить последствия применения науки и технологии на более ранних этапах. Еще более важным представляется происходящий процесс индивидуализации, в ходе которого индивиды утрачивают традиционные тесные связи с семьей, местным окружением или социальным классом. Они оказываются связанными друг с другом лишь рыночными отношениями. Один из результатов этого процесса заключается в том, что индивиды, изолированные от социальных уз и ограничений, могут размышлять (рефлектировать) над тем, кто они и кем хотели бы быть, и становятся более самостоятельными в осуществлении своего выбора и в формировании своей идентичности и биографии.

См. также: Идентичность; Индивидуализм; Рефлексивный/Рефлексивность; Риск/Общество риска.

РЕФЛЕКСИВНЫЙ/РЕФЛЕКСИВНОСТЬ (REFLEXIVE/REFLEXIVITY)

РЕФЛЕКСИВНЫЙ/РЕФЛЕКСИВНОСТЬ (REFLEXIVE/REFLEXIVITY) Данный термин используется в трех смыслах. (1) Рефлексивные теории — это теории, которые ссылаются сами на себя. Например, сами на себя ссылаются теории в области социологии знания, поскольку они утверждают, что все знание, включая социологическое, может объясняться социально. (2) Во втором смысле этот термин используется для обозначения того, каким образом люди, особенно члены современных обществ, постоянно исследуют свои собственные практики и в свете этого изучения изменяют их. В своих работах Э. Гидденс (Giddens, 1990; 1991) сформулировал концепцию «рефлексивного проекта самости», согласно которой индивидуальные идентичности более не основываются на одних лишь внешних факторах, а конструируются людьми в ходе осуществляемой ими постоянной рефлексии по поводу своей биографии и работы над ней. (3) Идея рефлексивности имеет важное значение в этнометодологии, согласно которой социальный порядок не навязывается индивидам извне, а скорее создается самими людьми в ходе рефлексии и разговоров о социальном мире.

См. также: Идентичность; Рефлексивная модернизация; Риск/Общество риска.

РИСК/ОБЩЕСТВО РИСКА (RISK/RISK SOCIETY)

РИСК/ОБЩЕСТВО РИСКА (RISK/RISK SOCIETY) Понятие риска имеет фундаментальное значение для экономической теории, поскольку выбор в отношении экономических целей (таких, как прибыль и инвестиции) всегда отличается неопределенностью из-за несовершенного знания ситуации. Так, Й.Шумпетер (Schumpeter, 1934) определял предпринимательство как рискованное поведе-

396

ние (risk-taking behaviour), а А.Смит в своей теории рынка труда, изложенной в «Богатстве народов» (Smith, 1776), утверждал, что факторы риска не находят полного отражения в зарплате людей, занятых рискованными видами деятельности, например, мореходством.

М. Дуглас разрабатывала антропологические идеи загрязнения и табу, представляющие социальные отношения как в сущности своей рискованные и неопределенные. Религиозные идеи чистоты и опасности могут пониматься как ответ культуры на ситуацию риска.

Современные социологи развивали экономическую идею риска как неопределенности, утверждая, что модернизация привела к возникновению общества нового типа, которое У.Бек (Beck, 1992) назвал «обществом риска». В ранний период развития индустриальных обществ риски, такие, как образование промышленного смога, были очевидными, осязаемыми и наблюдаемыми, тогда как риски, свойственные развитым обществам, являются гораздо менее очевидными и часто представляют собой непредвиденные последствия научного и

Аберкромби Н. Социологический словарь: Пер. с англ. / Н. Аберкромби, С. Хилл, Б.С. Тернер; под ред. С.А.Ерофеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. — 620 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru |

230 |

технологического прогресса. Общественность часто ничего не знает о рисках, порождаемых, например, загрязнением окружающей среды и медицинской наукой, до тех пор, пока они не станут очевидными в результате того или иного кризиса. Медицинские катастрофы, такие, как рождение детей, ставших жертвой применения лекарственного препарата талидомид, или появление жертв болезни Кройтцфельдта-Якоба, могут иметь скрытый характер до тех пор, пока проблема не станет широко распространенной. Дыра в озоновом слое также не является для общественности непосредственно наблюдаемым и осязаемым риском. Эти риски нового порядка ставят перед социальной наукой такие проблемы и вопросы, на которые традиционные теории часто не могут дать ответ. Так, экономическая наука традиционно понимала экономику как механизм распределения благ (goods), тогда как общество риска основано на производстве вреда (bads).

Теория Бека может быть подвергнута критике на том основании, что она не дает систематического определения риска. Например, когда Бек пытается анализировать сопряженные с риском характеристики социальных отношений, большинство используемых им примеров относится не столько к социальному и политическому риску, сколько к экологической опасности. Полемика об обществе риска сосредоточивалась в основном на распространяющемся загрязнении окружающей среды, при этом С. Лэш и другие авторы работы «Риск, окружающая среда и модерн» (Lash et al., 1996) называют теорию риска «новой экологией». В то же время теория общества риска может считаться критикой постмодернизма из-за свойственного ей акцента на идее рефлексивной модернизации (Beck et al., 1994). Она подчеркивает значение экспертного знания и рациональной критики в качестве реакции на загрязнение окружающей среды. Эта теория представляет собой новый взгляд на эпоху модерна или современности, который определяется прежде всего тем, что первостепенное значение в данном случае придается полемике о характере знания. Наконец, теория общества риска стала важным мостом между политической критикой, подчеркивающей ущерб, который наносится окружающей среде в условиях ин-

397

дустриального капитализма, и критическим анализом инструментального разума в рамках Франкфуртской школы.

См. также: Индустриализация; Постиндустриальное общество; Рационализация.

РИТОРИКА (RHETORIC)

РИТОРИКА (RHETORIC) Риторика в традиционном смысле слова — это искусство формулирования аргументов или использования языка с целью убеждения других. В классических цивилизациях риторика преподавалась как набор определенных правил. В современной социальной науке данный термин используется с целью указания на значение аргументации и убеждения в устной речи или письменном тексте. Например, М. Биллиг (Billig, 1991) утверждает, что социальная наука недооценивает значение риторики в повседневной жизни. Формирование установок и мнений, даже само мышление в сущности представляют собой процессы аргументации. Понятие риторики обладает тесным сходством с понятием идеологии, поскольку и то, и другое обозначает способы убеждения людей.

РИТУАЛ (RITUAL)

РИТУАЛ (RITUAL) В антропологии понятие ритуала обозначает любые формальные действия, следующие установленному образцу и выражающие посредством символа общественный или общий смысл. Ритуалы как правило составляют практические аспекты религиозной системы и скорее выражают сакральные ценности, нежели направлены на достижение некой утилитарной цели. В социологии понятие ритуала часто используется для обозначения всякого регулярно использующегося образца взаимодействия; так, в английском языке выражение «How do you do?» (формальное «здравствуйте», буквально означающее «как у Вас дела?»), представляющее собой обычный способ завязывания разговора, может рассматриваться в качестве ритуала повседневного взаимодействия. См. также: Дюркгейм; Сакральное.

РОДОСЛОВНАЯ (LINEAGE) См.: Группы по происхождению.

РОДСТВО (KINSHIP)

РОДСТВО (KINSHIP) Социальные отношения на основе кровных (реальных и предполагаемых) связей и брака обозначаются в целом как родство. Антропологи часто проводят различие между связями, основанными на происхождении, и связями, основанными на свойстве, то есть возникающими в результате брака.

Родство имеет универсальный характер и в большинстве обществ играет значительную роль в социализации индивидов и поддержании групповой солидарности. В простых обществах родственные отношения могут быть настолько широкими и значительными, что в сущности составляют социальную систему. По этой причине понятие родства имеет крайне важное значение для антропологов. В более сложных обществах родство обычно является довольно небольшой частью всей совокупности социальных отношений, образующих социальную систему. Поэтому социологи в меньшей степени интересуются родственными отношениями, придавая им важное значение главным образом в рамках социологии семьи.

См. также: Группы по происхождению; Нуклеарная семья; Расширенная семья; Сеть/Социальная сеть; Супружеские роли.

398

РОЖДАЕМОСТИ УРОВЕНЬ (BIRTH RATE) См.: Рождаемость. РОЖДАЕМОСТЬ (FERTILITY)

РОЖДАЕМОСТЬ (FERTILITY) Уровень рождаемости при грубом подсчете определяется как фактическое число рождений на тысячу населения в течение одного года. Несколько более точным показателем является число рождений на тысячу женщин детородного возраста. Однако ни один из этих показателей не является

Аберкромби Н. Социологический словарь: Пер. с англ. / Н. Аберкромби, С. Хилл, Б.С. Тернер; под ред. С.А.Ерофеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. — 620 с.