- •1 Собственная электропроводность.

- •2. Примесные полупроводники. Полупроводники p,n типа.

- •6. Прямое включение p-n перехода.

- •7. Обратное включение p-n перехода.

- •8. Вольт-амперная характеристика p-n перехода. Идеальная и реальная вах p-n перехода.

- •9. Ёмкости p-n перехода. Диффузионная ёмкость. Барьерная ёмкость.

- •11.Контакт металл-полупроводник, выпрямляющий и невыпрямляющий.

- •12 Выпрямительные диоды

- •13. Соединение вентилей.

- •14. Импульсные диоды

- •15. Стабилитрон.

- •16. Варикап.

- •17. Диоды Шоттки

- •19 18. Туннельные и обращенные диоды. Принцип действия, параметры и характеристики.

- •Обращенные диоды

- •21. Устройство биполярного транзистора.

- •22. Принцип действия транзистора в активном режиме

- •23. Токи в транзисторе

- •25. Схема включения транзистора с общей базой, основные параметры.

- •26.Статические характеристики транзистора с общей базой.Особенности схемы с общей базой. Достоинства и недостатки.

- •29.30.Статистические х-ки транзистора с оэ. Схема включения транзистора с общим эмиттером, основные параметры.

- •31. Схема включения транзистора с общим коллектором, основные параметры.

- •33 32. Основные параметры биполярных транзисторов.

- •35. Модель Эберса- Мола

- •36. Зависимость коэффициента передачи тока от частоты в схеме с общей базой [α(ω)].

- •36. Зависимость коэффициента передачи тока от частоты в схеме с общим эмиттером [β(ω)].

- •37. Дрейфовый транзистор

- •38. Полевой транзистор с р-n переходом.

- •39. Основные характеристики полевых транзисторов

- •40. Основные параметры полевых транзисторов

- •42. Полевой тр-р с изолированным затвором с встроенным каналом.

- •43. Полевой тр-р с изолированным затвором с индуцированным каналом.

- •45, Динистор.

- •48. Однопереходный транзистор.

- •49. Световод инжекционный

- •50. Светодиоды. Устройство и принцип действия.

- •51. Фотоприемники. Фоторезисторы.

- •52. Фототранзистор, фототиристор

- •53. Оптроны. Конструкция и принцип действия. Разновидности и сравнительная характеристика.

- •54. Интегральные микросхемы. Принцип построения. Технологические приемы реализации. Применение.

- •56. Фотолитография. Металлизация.

- •57. Гибридные микросхемы. Принцип построения. Технологические приемы реализации. Применение.

- •59. Способы изоляции м/у компонентами имс и их особенности.

- •60. Интегральные транзистор, диод, резистор, конденсатор

- •61. Совмещенные ис

- •64.Приборы с зарядовой связью.

- •66. Цифровые ис. Основные параметры.

- •63. Транзисторы с инжекционным питанием.

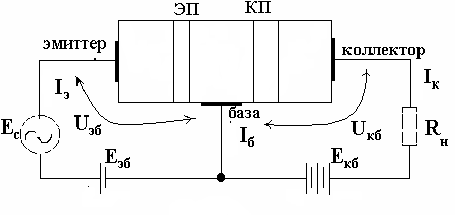

22. Принцип действия транзистора в активном режиме

Физические процессы в транзисторной структуре определяются состоянием эмиттерного и коллекторного переходов. При этом все положения, рассмотренные для единичного p-n перехода, справедливы для каждого из p-n переходов транзистора. В равновесном состоянии наблюдается динамическое равновесие между потоками дырок и электронов, протекающими через каждый p-n переход, и результирующие токи равны нулю.

В активном нормальном режиме при подключении к электродам транзистора напряжений Еэб и Екб, как показано на рисунке 5.3, эмиттерный переход смещается в прямом направлении, а коллекторный – в обратном.

Р

исунок

5.3

исунок

5.3

В результате снижения потенциального барьера электроны из области эмиттера диффундируют через эмиттерный переход в область базы (инжекция электронов) а дырки – из базы в область эмиттера. Однако, поскольку удельное сопротивление базы высокое, электронный поток носителей заряда преобладает над дырочным, то есть в базе повышается концентрация электронов. Для количественной оценки составляющих полного тока ЭП используется коэффициент инжекции или эффективность эмиттера

![]()

где Iэр и Iэn – дырочная и электронная составляющие тока эмиттерного перехода; Iэ – полный ток перехода.

Коллекторный переход смещен в обратном направлении, за счет этого усиливается экстракция электронов из базы в коллектор, то есть в базе на границе с коллектором уменьшается концентрация электронов.

В базе создается градиент концентраций

электронов, потому электроны диффундируют

от ЭП к КП.

базе создается градиент концентраций

электронов, потому электроны диффундируют

от ЭП к КП.

Так как ширина базы во много раз меньше диффузионной длины, то большинство электронов, инжектированных в базу, не успевают рекомбинировать в ней с дырками. Рекомбинирует только небольшая часть электронов (примерно 1%) . Остальные 99% электронов идут к коллектору, попадают в ускоренное поле коллекторного перехода и втягиваются в коллектор (экстракция электронов). Для нейтральности базы из нее во внешнюю цепь по выводу уходит часть электронов, равная рекомбинировавшей, которая и создает ток базы.

Таким

образом, ток эмиттерного перехода

несколько больше тока коллекторного

перехода. Относительное число неосновных

носителей заряда, достигших коллекторного

перехода транзистора и образующих

![]() ,,

характеризуется коэффициентом переноса

,,

характеризуется коэффициентом переноса![]()

![]() .

.

Для

увеличения тока коллектора

![]() необходимо, чтобы время жизни электронов

было много больше времени переноса в

базе. Для этого нужно:

необходимо, чтобы время жизни электронов

было много больше времени переноса в

базе. Для этого нужно:

– уменьшить

концентрацию примесей в базе, тогда

уменьшится рекомбинационная составляющая

тока эмиттера

![]() ;

;

– уменьшить толщину базы w;

– площадь коллекторного перехода должна быть много больше площади эмиттерного перехода Sкп >> Sэп.

В коллекторном переходе может возникнуть размножение носителей заряда из-за ударной ионизации, которое характеризуется коэффициентом размножения М.

,

,

где

![]() в

зависимости от материала изготовления

транзистора.

в

зависимости от материала изготовления

транзистора.

Общий коэффициент передачи тока эмиттера в цепь коллектора:

![]() ,

,

Для

реальных структур

![]() .

.

Сопротивление эмиттерного перехода мало (сотни омов), а сопротивление коллекторного перехода составляет сотни килоом.

Допустим,

в коллекторную цепь последовательно

включено сопротивление нагрузки

![]() ,

оно не повлияет на режим работы

транзистора, но на сопротивлении можно

снять большое напряжение.

,

оно не повлияет на режим работы

транзистора, но на сопротивлении можно

снять большое напряжение.

Включение

в цепь эмиттера источника переменного

сигнала Ес

вызывает

изменение числа инжектируемых в базу

неосновных носителей заряда и

соответствующее изменение тока эмиттера

и коллектора в такт с Ес.

На нагрузке

![]() будет выделяться усиленное напряжение

с частотой, равной частоте входного

сигнала, но при этом напряжение выходного

сигнала много больше входного Ес.

Таким вот образом происходит усиление

сигнала.

будет выделяться усиленное напряжение

с частотой, равной частоте входного

сигнала, но при этом напряжение выходного

сигнала много больше входного Ес.

Таким вот образом происходит усиление

сигнала.