- •Содержание

- •Глава 1. Города в системе расселения..............................................................5

- •Глава 2. Структура города...............................................................................54

- •Глава 3. Природно - климатические факторы в градостроительстве…..81

- •Глава 4. Организация территории города....................................................108

- •Глава 5. Основы разработки градостроительной документации………156

- •Глава 6. Планирование развития и застройка городов.............................185

- •Введение

- •Глава 1. Значение города в системе расселения

- •Понятие «город»

- •1.2. Классификация населенных мест

- •1.3. Системы населенных мест

- •1.4. Понятие и история становления градостроительства

- •1.5. Правовое регулирование градостроительства

- •Глава IX определяет особенности осуществления градостроительной деятельности в субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве и Санкт - Петербурге.

- •1.6. Архитектура и градостроительство

- •Глава 2. Структура города

- •2.1. Функциональная организация территории города

- •2.2. Планировочная структура города

- •2.3. Градостроительное зонирование

- •Глава 3. Природно - климатические факторы в градостроительстве

- •3.1. Климатические факторы

- •3.2. Ландшафтно - географические и геологические условия

- •3.3. Санитарно - экологические факторы

- •3.4. Комплексная планировочная оценка территории

- •Глава 4 .Организация территории города

- •4.1. Жилая застройка

- •4.2. Общественно - деловая застройка

- •4.3. Производственные зоны

- •4.4. Система озеленения города

- •4.5. Транспортная инфраструктура города

- •4.6. Инженерная подготовка и оборудование

- •Глава 5. Основы разработки градостроительной документации

- •5.2. Экспертиза и утверждение градостроительной документации

- •5.3. Градостроительные нормативы и правила

- •5.4. Социально - демографические факторы в градостроительстве

- •Глава 6. Планирование развития и застройка городов

- •Генеральный план города

- •6.2. Градостроительная документация о застройке территорий поселений

- •6.3. Правила землепользования и застройки территорий поселений

- •Заключение

- •Библиографический список

- •I. Нормативно - правовая литература

- •II. Справочная литература

- •III. Монографии, учебная литература, периодические издания

- •Приложения

Введение

Объектом исследования дисциплины «Инженерно - экономические основы градостроительства» является город, который представляет собой отличный от сельского тип поселения со специфической социальной, профессиональной, демографической и архитектурно - планировочной структурой и концентрацией различных форм социального общения.

Города как место обитания людей существуют с глубокой древности. С ними связана вся история человеческой цивилизации. С возникновением оседлого образа жизни человека стали появляться первые небольшие поселения, насчитывающие 50 - 100 человек. Их производственно - экономической базой было натуральное хозяйство. Постепенно между жителями одного поселения, а затем и соседних, начал осуществляться процесс перераспределения продуктов на основании взаимного обмена.

В настоящее время продолжает свое интенсивное развитие глобальный социально - экономический процесс, связанный с развитием и концентрацией производительных сил и форм социального общения, с распространением городского образа жизни на всю сеть населенных мест, который называется урбанизацией. Урбанизация является комплексным результатом социального и экономического развития общества, результатом концентрации, специализации и интеграции различных видов деятельности человека.

Притягательность города обусловлена большим разнообразием вариантов приложения труда, развитой сферой обслуживания, более обустроенным бытом, наличием культурных и образовательных центров, развитием коллективных форм обслуживания (например, система общественного пассажирского транспорта, коммунальных услуг) и т. д.

Градостроительство, неразрывно связанное с демографическими, экономическими, эстетическими, экологическими, геологическими, климатическими, санитарно - гигиеническими и многими другими аспектами развития природы и общества, определяет основные требования к планировке и застройке населенных пунктов. Оно представляет собой чрезвычайно сложную и динамичную область науки и практики, задачей которой является создание благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Важнейшей стратегической задачей в настоящее время является создание условий для устойчивого развития городов, что предполагает их стабильное социально - экономическое положение при сохранении благоприятной природной среды в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколения людей. В связи с этим возрастает роль проектирования и функционирования городов как целостных эколого-социально-экономических систем.

Глава 1. Значение города в системе расселения

Понятие «город»

В разных странах существует свой подход к определению данного понятия. Многие британские города, к примеру, меньше некоторых индийских деревень.

В Дании для того, чтобы населённый пункт считался городом, ему достаточно иметь население в 250 человек, в США - 2500, в Греции - 10 тыс. В то же время ООН установила свой критерий - 20 тысяч человек.

Урбанизация - сравнительно новый исторический феномен. До начала индустриальной революции конца XVIII века городское население было очень немногочисленным, количество и размер городов - незначительными. Первые большие города появились в долинах крупных рек: Тигра и Евфрата (около 3500 г. до н. э.), Нила (около. 3000 г. до н. э.) и Инда (около. 2500 г. до н. э.). В Китае города появились около. 1600 г. до н. э.

Становление древнерусского государства в конце I тысячелетия н. э. было отмечено появлением и стремительным развитием городов, качественно отличных от патриархальных городищ. К X в. на Руси было около 26 городов, а в XI в. их число возросло более чем в три раза. Показательно, что в скандинавских источниках Русь того времени известна как «страна городов». Однако следует иметь в виду, что городами в древнерусскую эпоху называли любые, даже самые незначительные поселения, если только они были огорожены крепостными стенами.

Многие древнерусские города возникли путем слияния (синойкизма) нескольких союзных родовых общин, поселявшихся часто небольшими группами поблизости одна от другой и имевших свой общий вечевой и культовый центр - городище, который становился по мере роста города его детищем. Примерами тому могут служить Киев, Новгород, Смоленск, Ростов и др.

Возникновение и развитие таких крупных городов древности, как Вавилон и Пекин, а впоследствии - Константинополь и Рим с населением до миллиона, объясняется тем, что они были главными городами огромных империй.

Другую группу больших городов, включая средневековые Брюгге, Геную, Лондон и Париж, составляли основные торговые центры. Однако, несмотря на свою значимость, их размеры более чем скромны по сравнению с современными гигантами, такими как Мехико, население которого ещё в 1990 г. перевалило за 14 млн.

Урбанизация стала возможной после того, как люди научились выращивать урожаи и разводить домашних животных, то есть 10 - 12 тыс. лет назад. Это открытие означало, что люди могут сменить кочевой образ жизни на оседлый. Со временем крестьяне начали производить избыточный продукт, который помещался в хранилище или обменивался на другие изделия.

Тем не менее, существование городов стало возможным только после того, как установилась система сбора и перераспределения излишков. Появились новые слои населения, которые не занимались выращиванием сельхозпродукции, а предоставляли в обмен на неё различные услуги.

Большие и малые города стали появляться во всех уголках планеты. В сельскохозяйственных регионах возникали крупные торговые центры, куда съезжались на ярмарки жители окрестных деревень. Часто города закладывались на вершинах холмов, чтобы их легче было оборонять, или на пересечении главных торговых путей. Париж, например, был основан на острове, в месте, где Сену легче всего пересечь. В дельтах рек и в защищённых гаванях возникали портовые города.

Во времена промышленной революции многие городские поселения вырастали вокруг богатых месторождений полезных ископаемых. Очень важным фактором являлись климатические условия.

В развитии городов наблюдались подъемы и спады, их численность колебалась от нескольких сотен до сотен тысяч человек, неизмеримо менялась и культура, и образ жизни людей, населяющих их, но, тем не менее, они обладали некоторыми общими признаками. Как правило, в центре города находились храмы и резиденции священнослужителей; в центральной части городов поселялись верховные правители; в прилежащих улицах - должностные лица; дальше - торговцы и ремесленники; на окраинах - крестьяне и беднота.

На первых этапах формирования городов они застраивались хаотично. Но по мере развития городских функций планировочная и объемно-планировочная структуры города упорядочивались, формировались принципы застройки, составлялись планы расположения улиц, каналов.

Качественно новым этапом в развитии городов явился период перехода от феодализма к капитализму. В это время наблюдается процесс увеличения численности имеющихся городов, возникновение новых, что ведет к повышению удельного веса городского населения планеты, а также распространению городского образа жизни.

И если в начале XIX в. городское население составляло около 3% от всего населения мира, то в конце XX в. - почти его половину. В городах разного ранга, значения и величины, с быстро разрастающимися пригородами, практически проживает основная часть человечества.

В основе развития городов лежит концентрация деятельности людей, развивающаяся на основе углубления специализации и усиления интеграционных процессов. В городах наблюдается не просто увеличение существующих ее видов, в них появляются новые виды деятельности, и их разнообразие растет. Города являются центрами сосредоточения индустрии, торговли, финансовой деятельности, науки, культуры, образования. В них сконцентрирована большая часть материально-технического, научного и трудового потенциала. Рост городского населения значительно обгоняет увеличение численности населения земного шара в целом, причем разрыв в темпах усиливается. Даже мировые катаклизмы не останавливают бурного роста городов. Вторая мировая война, превратившая в развалины многие европейские города, стала лишь периодом старта для подъема градостроительства после краткого перерыва. На рис. 1.1 показано изменение удельного веса городского населения в мире. По прогнозам специалистов к 2025 г. численность населения городов превысит 5 млрд. чел., что составит более 60% населения мира.

Рис. 1.1. Динамика изменения удельного веса городского населения на Земле

В XX в. наша планета стала планетой крупных городов. Рост городского населения, и особенно крупных городов, необычайно усилившийся в последние десятилетия, во много раз превышал общий рост населения земного шара, который, в свою очередь, был необычайно велик и характеризуется учеными, как «демографический взрыв». Всеобщей и долгосрочной тенденцией выступает концентрация населения в городах с населением более одного миллиона человек.

Согласно исследованиям Ученых из Государственного университета Северной Каролины и Университета Джорджии, обнародованных ими на сайте, 23 мая 2007 года на Земле произошел демографический перелом: впервые за всю историю население городов численно превысило население сельской местности. Опираясь на статистические данные ООН, согласно которым к 2010 году горожане составят 51,1 процента населения Земли, исследователи рассчитали, что 23 мая 2007 года наступил переломный момент, когда число жителей городов достигнет 3 303 992 253 человек против 3 303 866 404 жителей села.

Вместе с тем, по мнению ученых, эти данные не могут и не должны свидетельствовать о том, что городское население имеет большее значение, чем сельское: обе группы находятся в тесной зависимости друг от друга.

В России также в настоящее время главной формой расселения людей стали города. В них проживает около 73% населения. По итогам Всероссийской переписи населения 2002 г. на территории России на 1 января 2002 г. насчитывается 13 городов-миллионеров (Москва, Санкт - Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара, Омск, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь).

Доля городского населения в США, Канаде, Японии - более 70%, Австрии, Швеции, Германии, Великобритании - более 80%. В то же время в Нигерии - менее 40%, в Индии - менее 30%, в некоторых африканских странах - менее 20%. Таким образом, прослеживаются взаимосвязь и взаимовлияние уровня экономического развития страны и удельного веса городского населения.

Рост городского населения планеты происходит как за счет развитых стран, где его доля в общей численности приближается к 80 - 90%, так и за счет быстро урбанизирующихся развивающихся стран.

При этом увеличение численности городского населения обусловлено двумя составляющими: естественным приростом и миграцией населения. Относительное значение этих составляющих меняется в зависимости от района земного шара, исторического периода и типа городов.

Однако в последние десятилетия естественный прирост в развитых странах играет все меньшую роль в увеличении численности городского населения. Рождаемость детей в расчете на 1000 жителей в высокоразвитых странах имеет устойчивую тенденцию к снижению, и сохраняющийся еще естественный прирост в некоторых странах не оказывает существенного влияния на увеличение численности городского населения.

Решающую роль в росте численности городского населения играет миграция, особенно в крупных городах развивающихся стран, многие из которых растут быстрыми темпами.

Притягательность города обусловлена большим разнообразием вариантов приложения труда, развитой сферой обслуживания, более обустроенным бытом, наличием культурных и образовательных центров, развитием коллективных форм обслуживания (например, система общественного пассажирского транспорта, коммунальных услуг) и т. д.

Глобальный социально - экономический процесс, связанный с развитием и концентрацией производительных сил и форм социального общения, с распространением городского образа жизни на всю сеть населенных мест, называется урбанизацией. Урбанизация является комплексным результатом социального и экономического развития общества, результатом концентрации, специализации и интеграции различных видов деятельности человека.

Главным элементом урбанизации является город. Само по себе понятие «город» до настоящего времени не имеет точного и однозначного определения. Городами называют населенные пункты весьма различные по размерам, облику, степени сложности.

По самому общему определению, город - это населенный пункт с большой численностью населения, которое занято преимущественно несельскохозяйственным трудом. Количественный критерий (численность населения) в отдельных странах различен - от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Таким образом, численность и преимущественный вид занятости населения являются основными критериями отнесения населенного пункта к городу.

Существует несколько подходов к определению города.

Теорией статистики понятие города сводится к наличию в нем определенного количества жителей. Все особенности городского хозяйства объясняются только аккумуляцией большого количества людей на малой территории.

Политико - административная теория - определяет понятие города с правовой точки зрения. Под городом понимается поселение с определенной территорией, которому государственной властью присвоены особые административные права или «имеющее отличное от деревни правовое положение».

Социальная теория - делает упор на внутреннюю общественную структуру. Город есть место, приспособленное для общежития социальной группы сложного характера, внутренне дифференцированной и имеющей определенную правовую форму.

Экономическая теория - предполагает, что проблема города во всех своих частях тесно связана с экономическими отношениями, без анализа которых она не может быть разрешена. Для экономической теории характерны следующие определения города:

а) Город - есть поселение людей, практикующих интенсивное разделение труда.

б) Город является большим поселением людей, которое пользуется для своего содержания произведениями чужого земледельческого труда.

в) Город - поселение с сильной дифференциацией занятий, преимущественно промышленных, торговых и кредитных.

г) Город - неизбежное длительное скопление людей в местах обрабатывающей промышленности и торговли, вызываемое машинной техникой производства (коллективным фабричным производством), концентрацией капиталов (торгового, промышленного и финансового) и пролетаризацией крестьянства (Маркс, Энгельс).

д) Городом называется поселение, жители которого занимаются или торговлей, или оказанием услуг, или обрабатывающей промышленностью, составляющими их главное, основное занятие, а не побочный промысел.

Социально - экономическая теория. Город - обособленная территориальная социально - экономическая воспроизводственная самоорганизующаяся система.

Города являются объектом изучения многих наук. Они исследуются, например, географами, историками, социологами, экологами, градостроителями. В связи с этим единого понятия «город» в науке не существует, так как каждое направление по - своему определяет «город» и изучает его с точки зрения своих интересов. Например, экологи изучают город как специфическую среду обитания живых организмов. В рамках исторических исследований город рассматривается как средоточие движущих сил истории, как «узел переплетения всемирно - исторических процессов». Экономисты - географы определяют город как место концентрации разнообразной деятельности, узел экономического каркаса территории. Градостроители рассматривают город, как материально - пространственную среду жизнедеятельности человека, как архитектурно - планировочную систему.

Изучение и проектирование городов, управление их функционированием и развитием требуют на современном этапе интеграционных подходов, объединяющих взгляды различных наук.

Со словом «город» ассоциируется целый комплекс образов: высокие, плотно поставленные здания, множество предприятий и учреждений, широкие или, наоборот, узкие улицы, большое количество людей, машин, памятники архитектуры и культуры, театры, концертные залы, места для развлекательных мероприятий, магазины с большим разнообразием товаров и услуг. Город отличается от других поселений более интенсивной застройкой и наличием центра или группы центров социальной активности.

Но все это лишь внешние проявления, материальная оболочка города, в которой протекают сложнейшие формы и виды человеческой деятельности, удовлетворяются разнообразнейшие потребности жителей в работе и обслуживании.

Город - это не просто конгломерат некоторых видов деятельности, не набор отраслей производственной и непроизводственной сферы, а сложная динамическая система, в значительной степени саморегулируемая, с большим количеством прямых и обратных связей.

Поэтому, в нашем понимании, город - это совокупность процессов и явлений, характеризующих специфический образ жизни больших масс людей в «искусственной» (антропогенной) стационарной экологической среде при высокой концентрации населения и производства материальных и духовных благ.

По теории Макса Вебера, «города» могут быть самыми различными по своему характеру. Общее для них всех только одно: то, что город представляет собой замкнутое (во всяком случае, относительно) поселение, «населенный пункт», а не одно или несколько отдельно расположенных жилищ. В городах (впрочем, не только в городах) дома тесно - а сегодня, как правило, стена к стене - примыкают друг к другу. Обычно под словом «город» имеют в виду помимо названного еще селение. Сам по себе этот признак нельзя считать неточным. С социологической точки зрения этот признак города характеризует его как населенный пункт, следовательно, поселение в тесно соприкасающихся друг с другом домах, которое настолько велико, что в нем отсутствует специфическое для общества соседей личное знакомство друг с другом.

Решающий признак города с социальной точки зрения - критерий «образ жизни». Под «образом жизни» понимается комплекс типичных видов жизнедеятельности индивида, социальной группы, общества в целом. В комплекс видов жизнедеятельности включаются труд, быт, культура, образование, общественная жизнь, а также проявление ценностных ориентации, социальное поведение людей и морально - этические нормы.

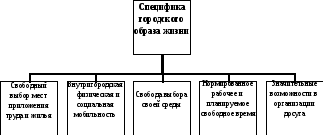

Рис.1.2.Специфика городского образа жизни

Кратко можно так охарактеризовать специфику городского образа жизни (рис 1.2):

- свободный выбор мест приложения труда и жилья, так как город представляет широкие возможности для применения человеком практически всех способностей в любой сфере деятельности;

- внутригородская физическая и социальная мобильность (физическая мобильность проявляется, прежде всего, в интенсивности и дальности перемещений, социальная - в смене социального статуса, переходе из одного социального слоя в другой);

- свобода выбора своей среды (в основном социальной) и возможность сравнительно легко изолироваться от нее;

- нормированное рабочее и планируемое свободное время;

- значительные возможности в организации досуга, удовлетворении культурных запросов и развитии творческих способностей.

Город представляет человеку и обществу в целом такие возможности для развития и прогресса, которых нет в сельской среде. Для отдельного человека село - это довольно - таки замкнутый мир, где все знают друг друга и перспективы восхождения по социальной лестнице не велики.

Город - это, наоборот, среда развития и преобразований. Будучи финансовым и мозговым центром, он стимулирует изобретательство и технический прогресс, распространяет новые идеи и веяния. Это - место постоянного созидания и источник информации. Город «демократизирует» науку, моды, вкусы, создает новые потребности и стимулирует активную деятельность. Городской образ жизни отрывает отдельную личность от традиций. Словом, город формирует новых людей.

Многообразие видов деятельности, широкие возможности получить образование, разнообразие социальной и профессиональной структуры населения - все это представляет собой благоприятную среду для формирования, становления и развития личности.

Но, одновременно, город - это среда обитания повышенного риска. Развитие городов приводит к усилению отрицательных факторов, к которым, в частности, относятся: обострение экологических проблем, повышение вероятности техногенных аварий, рост социальных катаклизмов, повышение темпа жизни населения, приводящее к росту заболеваемости. Кроме того, в городе отсутствуют тесные контакты человека с природой, что оказывает негативное влияние на гармоничное развитие и становление личности.

Важнейшей задачей и целевой функцией города является обеспечение благоприятных условий всех сторон жизнедеятельности проживающего в нем населения.