- •Глава II. Электрические свойства

- •2.1. Построение эквипотенциальных и силовых линий электростатического поля

- •I. Теоретическое введение

- •II. Приборы и принадлежности

- •III. Описание экспериментальной установки и метода измерения

- •IV. Выполнение работы

- •V. Содержание отчета

- •VI. Контрольные вопросы

- •2.2 Измерение электрических сопротивлений мостиком Уитстона

- •I. Теоретическое введение

- •II. Приборы и принадлежности

- •III. Описание экспериментальной установки и метода измерения

- •IV. Выполнение работы

- •V. Содержание отчета

- •VI. Контрольные вопросы

- •2.3 Изучение явления термоэлектронной эмиссии и определение работы выхода электрона

- •I. Теоретическое введение

- •II. Приборы и принадлежности

- •III. Описание экспериментальной установки и метода измерения

- •Значения температуры вольфрамового катода

- •IV. Выполнение работы

- •V. Содержание отчета

- •VI. Контрольные вопросы

- •2.4 Определение электроемкости конденсатора при помощи милликулонметра.

- •I. Теоретическое введение

- •II. Приборы и принадлежности

- •III. Описание экспериментальной установки и метода измерения

- •IV. Выполнение работы

- •V. Содержание отчета

- •VI. Контрольные вопросы

- •2.5 Определение электроемкости конденсатора мостом Сотти

- •I. Теоретическое введение

- •II. Приборы и принадлежности

- •III. Описание экспериментальной установки и метода измерения

- •IV. Выполнение работы

- •V. Содержание отчета

- •VI. Контрольные вопросы

- •2.6. Резонанс напряжения

- •I. Теоретическое введение

- •II. Приборы и принадлежности

- •III. Описание экспериментальной установки и метода измерения

- •IV. Выполнение работы

- •V. Содержание отчета

- •VI. Контрольные вопросы

- •2.7 Определение горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля Земли при помощи тангенс-буссоли

- •I. Теоретическое введение

- •II. Приборы и принадлежности

- •III. Описание экспериментальной установки и метода измерения

- •IV. Выполнение работы

- •V. Содержание отчета

- •VI. Контрольные вопросы

- •2.8. Снятие кривой намагничивания ферромагнетика

- •I. Теоретическое введение

- •II. Приборы и принадлежности

- •III. Описание экспериментальной установки и метода измерения

- •IV. Выполнение работы

- •V. Содержание отчета

- •VI. Контрольные вопросы

- •2.9 Определение удельного заряда электрона

- •I. Теоретическое введение

- •II. Приборы и принадлежности

- •III. Описание экспериментальной установки и метода измерения

- •IV. Выполнение работы

- •V. Содержание отчета

- •VI. Контрольные вопросы

- •2.10 Изучение вакуумного диода и определение удельного заряда электрона

- •I. Теоретическое введение

- •II. Приборы и принадлежности

- •III. Описание экспериментальной установки и метода измерения

- •IV. Выполнение работы

- •V. Содержание отчета

- •VI. Контрольные вопросы

- •2.11 Снятие кривой намагничивания и петли гистерезиса с помощью осциллографа

- •I. Теоретическое введение

- •II. Приборы и принадлежности

- •III. Описание экспериментальной установки и метода измерения

- •IV. Выполнение работы

- •Часть 1. Снятие кривой намагничивания

- •Часть 2. Снятие петли гистерезиса и определение потерь на перемагничивание.

- •V. Содержание отчета

- •VI. Контрольные вопросы

- •2.12. Градуировка амперметра и вольтметра

- •I. Теоретическое введение

- •II. Приборы и принадлежности

- •III. Описание экспериментальной установки и метода измерения

- •IV. Выполнение работы

- •I часть. Градуировка амперметра.

- •II часть. Расширение границ измерения амперметра.

- •III часть. Градуировка вольтметра.

- •IV часть. Расширение границ измерения вольтметра.

- •V. Содержание отчета

- •VI. Контрольные вопросы

- •2.13. Измерение мощности переменного тока и сдвига фаз между током и напряжением

- •I. Теоретическое введение

- •II. Приборы и принадлежности

- •III. Описание экспериментальной установки и метода измерения

- •IV. Выполнение работы

- •I часть. Измерение характеристик электрического тока.

- •II часть. Исследование зависимости cos от величины индуктивного сопротивления цепи.

- •V. Содержание отчета

- •VI. Контрольные вопросы

- •2.14. Изучение работы электронно-лучевого осциллографа

- •I. Теоретическое введение

- •Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний. Фигуры Лиссажу.

- •II. Приборы и принадлежности

- •III. Описание экспериментальной установки и метода измерения

- •IV. Выполнение работы

- •Часть I. Определение амплитудного и действующего переменного напряжения.

- •Часть II. Измерение частоты периодического сигнала.

- •Часть III. Измерение сдвига фаз сигналов по осциллограмме.

- •Часть IV. Измерение сдвига фаз сигналов с помощью фигур Лиссажу.

- •V. Содержание отчета

- •VI. Контрольные вопросы

II. Приборы и принадлежности

Установка, включающая в себя блок питания, лампу-диод и соленоид.

Вольтметр.

Миллиамперметр.

Микроамперметр.

Соединительные провода.

III. Описание экспериментальной установки и метода измерения

Д ля

экспериментального определения удельного

заряда электрона используется

электровакуумный диод (электронная

лампа с цилиндрическим анодом,

расположенным коаксиально с нитевидным

катодом), помещенный в однородное,

направленное параллельно катодуК,

магнитное поле, создаваемое соленоидом

L.

ля

экспериментального определения удельного

заряда электрона используется

электровакуумный диод (электронная

лампа с цилиндрическим анодом,

расположенным коаксиально с нитевидным

катодом), помещенный в однородное,

направленное параллельно катодуК,

магнитное поле, создаваемое соленоидом

L.

На

рис.4 обозначены: К-катод,

А-цилиндрический

анод, rа

- радиус анода, rс

- радиус соленоида, l

- длина соленоида, Бн

- батарея

накала, БА-

батарея анодная,

![]() -

индукция магнитного поля,

-

индукция магнитного поля,![]() - напряженность, электрического поля.

Стрелками указаны направления векторов

- напряженность, электрического поля.

Стрелками указаны направления векторов![]() и

и![]() .

.

При

нагревании катода в результате

термоэлектронной эмиссии из него

вылетают электроны. При этом они движутся

от катода к аноду под действием

электрического поля

![]() ,

возникновение которого обусловлено

разностью потенциалов, приложенной

между анодом и катодом. В отсутствие

магнитного поля (В

= 0) эмитированные

электроны движутся в электрическом

поле

,

возникновение которого обусловлено

разностью потенциалов, приложенной

между анодом и катодом. В отсутствие

магнитного поля (В

= 0) эмитированные

электроны движутся в электрическом

поле

![]() к аноду в направлении

к аноду в направлении![]() ,создавая

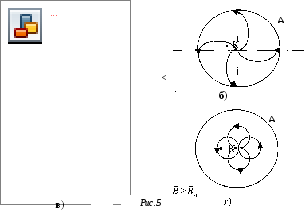

анодный ток (рис. 5, а).

,создавая

анодный ток (рис. 5, а).

Е сли

замкнуть ключом цепь соленоида, то ток,

который по нему потечет, будет создавать

магнитное поле. При этом на движущиеся

электроны начинает действовать сила

Лоренца, искривляя траектории электронов.

сли

замкнуть ключом цепь соленоида, то ток,

который по нему потечет, будет создавать

магнитное поле. При этом на движущиеся

электроны начинает действовать сила

Лоренца, искривляя траектории электронов.

При небольших значениях индукции магнитного поля, радиус кривизны имеет достаточно большое значение (см. формулу (7)), поэтому все электроны достигают анода и анодный ток не изменяется по величине (рис. 5, б).

С

ростом индукции магнитного поля

![]() радиус кривизны уменьшается и траектории

электронов все больше искривляются.

При некотором значении

радиус кривизны уменьшается и траектории

электронов все больше искривляются.

При некотором значении![]() =

=![]() (

(![]() -критическое

значение индукции)

траектории искривляются так, что только

касаются поверхности анода (рис. 5,

в).

-критическое

значение индукции)

траектории искривляются так, что только

касаются поверхности анода (рис. 5,

в).

При

![]() >

>![]() радиус кривизны траекторииR

уменьшается на столько, что электроны

не достигая анода, возвращаются обратно

на катод. Анодный ток при этом прекращается

(рис. 5, г).

радиус кривизны траекторииR

уменьшается на столько, что электроны

не достигая анода, возвращаются обратно

на катод. Анодный ток при этом прекращается

(рис. 5, г).

На рис. 6 представлена зависимость анодного тока Ia от индукции В поля соленоида.

В

идеальном случае характеристика должна

иметь вертикальный спад анодного тока

Ia

до нуля при критическом значении индукции

![]() (на рис. 6 – пунктирная линия). Практически

же этот спад не имеет места, т. к. электроны,

движущиеся от катода к аноду, имеют

различные скорости.

(на рис. 6 – пунктирная линия). Практически

же этот спад не имеет места, т. к. электроны,

движущиеся от катода к аноду, имеют

различные скорости.

П ри

значении индукции

ри

значении индукции![]() диаметр круговой траектории электрона

равен расстоянию от катода до анода

(рис.5, в).

диаметр круговой траектории электрона

равен расстоянию от катода до анода

(рис.5, в).

2R=ra (12)

где rа - радиус анода;

R - радиус кривизны траектории электрона.

Подстaвив (12) в (11) получим:

![]() (13)

(13)

Величина

вектора магнитной индукции

![]() поля, создаваемого длинным соленоидом

(l >rа)

определяется по формуле:

поля, создаваемого длинным соленоидом

(l >rа)

определяется по формуле:

B=μμ0nIc (14)

где

![]() -

плотность намотки (число витков,

приходящееся на единицу длины),N

- число витков в соленоиде, l

- длина соленоида,

-

плотность намотки (число витков,

приходящееся на единицу длины),N

- число витков в соленоиде, l

- длина соленоида,

Iс – сила тока, протекающего через соленоид.

Подставив

значение

![]() из соотношения (14) в (13), получим расчетную

формулу для определения удельного

заряда электрона:

из соотношения (14) в (13), получим расчетную

формулу для определения удельного

заряда электрона:

![]() , (15)

, (15)

где Iскр - сила тока в соленоиде, соответствующая критическому значению индукции вкр.

З наченияrа

и n

даны в таблице, прилагаемой к установке.

rа=9,5мм;

n=10000·Вит/м

наченияrа

и n

даны в таблице, прилагаемой к установке.

rа=9,5мм;

n=10000·Вит/м

Электрическая схема установки для измерения представлена на рис.7

примечание. На схеме соленоид условно изображен рядом с лампой; в действительности же, как указывалось выше, диод находится внутри соленоида.