- •Isbn 5-06-004292-8

- •1. К проблеме сущности языка

- •§ 1.Теория языкознания как предмет изучения

- •§ 2. К определению языка. Краткий обзор существующих определений

- •§ 3. Генетическое определение языка

- •§ 4. Язык как синтез звука и мысли

- •§ 5. Языкознание - гуманитарная наука

- •II. Форма существования языка (язык, речь, речевая деятельность)

- •§ 6. Онтологическая сторона проблемы

- •§ 7. К истории разработки проблемы языка и речи

- •§ 8. Концепция языка, речи, речевой деятельности ф. Де соссюра

- •§ 9. Современные представления о языке и речи

- •§ 10. Уточнение предмета изучения. Речевая деятельность. Практическое знание языка

- •§11. Диалектика существования языка

- •§ 12. Единицы языка в отношении к языку и речи. Форма существования единиц языка

- •III. Язык как знаковая система особого рода

- •§ 13. Истоки изучения знаков

- •§ 14. Основные направления изучения знаков

- •§ 15. Основные типы знаков в человеческой деятельности

- •§ 16. Концепция языкового знака а.А. Потебни и его школы

- •§ 17. Взгляды на языковой знак ф.Ф. Фортунатова и его школы

- •§ 18. Учение о знаках ч. Пирса

- •§ 19. Учение о знаках г. Фреге

- •§ 20. Концепция языкового знака ф. Де соссюра

- •§ 21. Современные языковеды о языковом знаке

- •§ 22. Особенности языкового знака

- •§ 23. Основные функции слова как знака

- •IV. Язык как система и структура

- •§24. Определение системы

- •§ 25. Традиционное языкознание о системности языка

- •§ 26. Концепция системности ф. Соссюра

- •§ 27. Ф. Соссюр и структурализм

- •§ 28. Система и структура

- •§ 29. Конститутивные и неконститутивные единицы языка

- •§ 30. Тождество языковых единиц

- •§ 31. Парадигматические

- •§ 33. Дистрибуция

- •§ 34. Уровни языковой структуры и их конститутивные единицы

- •§ 35. Фонетико-фонологический уровень

- •§ 36. Морфемно-морфологический уровень

- •§ 37. Лексико-семантический уровень

- •§ 38. Синтаксический уровень

- •§ 39. Слово как узловая единица языка

- •Литература

- •§ 40. Уровни языка и традиционные разделы изучения языка

- •V. Изменение и развитие языка

- •§41. Проблема изменения и развитияязыка

- •§ 42. Концепция ф. Соссюра синхронии и диахронии

- •§ 43. Теории стадиальности развития языка и мышления

- •§ 44. Форма изменения языковых явлений

- •§ 45. Об источнике изменения и развития языка

- •§ 46. Объективность изменения и развития языка

- •§ 47. О внутренних и внешних причинах изменения и развития языка. Внутренние и внешние законы

- •§ 48. Изменение, развитие и совершенствование языка

- •§ 49. О темпах изменения языков

- •§ 50. Субъективное влияние на язык и его развитие

- •VI. Язык и мышление

- •§51. Человеческое мышление и его характер

- •VI. Язык и мышление

- •§51. Человеческое мышление и его характер

- •§ 52. Чувственное, абстрактное мышление и язык

- •§ 53. Образ как форма мысли

- •§ 54. Формы абстрактного (логического) мышления и их выражение в языке

- •§ 55. Слово и понятие

- •§ 56. Предложение и суждение

- •§ 57. Язык и сознание

- •§ 58. Язык и познание

- •§ 59. Субъективное и объективное в языке

- •§ 60. Человекообразность (антропомрфизм) познания

- •§ 61. Язык и картина мира

- •§ 62. О языке современной науки

- •VII. Форма и содержание языка

- •§63. К проблеме изучения формы и содержания языка.Истоки изучения

- •§ 64. Внутренняя форма слова и внутренняя форма языка

- •§ 65. Системообразующая и языкообразующая роль формы

- •§ 66. О взаимоотношении формы и содержания. Форма как выражение экономии мыслительных усилий человека

- •§ 67. Относительность противоположения формы и содержания в языке

- •VIII. Типы языковых значений

- •§68. Науки, изучающие значенияязыковых единиц

- •VIII. Типы языковых значений

- •§68. Науки, изучающие значенияязыковых единиц

- •§ 69. Семантическая структура слова

- •§ 70. Значение слова

- •§ 71. Слово и образ. О природе названия

- •§ 72. Слово и предмет

- •§ 73. Значение слова и понятие

- •§ 74. Значение и смысл

- •§ 75. Значение и признак

- •§ 76. Значение и оттенок значения

- •§ 77. К вопросу о значении собственных имен

- •§ 78. Значение морфемы. Грамматическое и словообразовательное значения

- •§ 79. Значения словосочетания и предложения

- •§ 80. Структура значения языковых единиц как единство формы и содержания. Изоморфизм строения значимых единиц языка

- •§ 81. Описание значений. К проблеме определения и метаязыка

- •IX. Язык и общество

- •§82. Язык как общественное явление

- •IX. Язык и общество

- •§82. Язык как общественное явление

- •§ 83. Внутренняя и внешняя структура языка

- •§ 84. Формы человеческого общества и язык. Язык рода. Племени, союза племен, народности

- •§ 85. Национальный язык

- •Современный язык минимальных общественных функций

- •§ 86. Национальный литературный язык. Роль художественной литературы в образовании национального литературного языка

- •§ 87. Языковая норма

- •§ 88. Норма национального литературного языка. Кодификация. Критерии литературной нормы. Литературная норма и культура речи

- •§ 89. Язык и народность

- •§ 90. Общество и государственная языковая политика

- •§ 91. К вопросу о будущем языков

- •§ 93. Биологические, общественные и другие предпосылки образования языка

- •§ 94. Библейские предания о божественном происхождении языка и их толкования

- •§ 95. Проблема происхождения языка в трудах основателей теоретического языкознания

- •§ 96. Язык как функция человеческого организма. Внутренние и внешние субстраты мысли

- •§ 97. О смене знаковых и коммуникативных систем в эпоху становления языка и в его истории

- •§ 98. О характере первобытного языка

- •§ 99. О трудовой концепции происхождения языка л. Нуаре - ф. Энгельса

§ 16. Концепция языкового знака а.А. Потебни и его школы

Одним из первых ученых, разработавших концепцию языкового знака, был профессор Харьковского университета, глава Харьковской лингвистической школы А.А. Потебня. Он не оставил специальной работы, посвященной языковому знаку как таковому. Но в своей исследовательской практике и теоретических воззрениях он исходил из понимания языка как системы знаков. Много ценного Потебня внес в изучение узловой единицы языка — слова как знака. В исследованиях

41

Потебни слово как знак имеет сложное строение; это касается как его семантики, так и материальной стороны.

Языковой знак не только обеспечивает общение людей. Основополагающей функцией знака Потебня считает способность знака делать более доступными и близкими для наблюдения, анализа и познания предметы и явления действительности, которые без знака были бы трудно доступными либо недоступными вовсе. Знак может обозначать не только видимые реальные предметы, но и их качества, свойства, отношения и оперировать ими, отраженными и закрепленными в знаке, как чем-то отдельным. Об общих свойствах знака Потебня, в частности, пишет: «Когда говорим, что А значит или означает Б, напр., когда, видя издали дым, заключаем: значит, там горит огонь; то мы познаем Б посредством А. А есть знак Б, Б есть означаемое этим знаком, или его значение. Знак важен для нас не сам по себе, а потому, что, будучи доступнее означаемого, служит средством приблизить к себе это последнее, которое и есть настоящая цель нашей мысли. Означаемое есть всегда нечто отдаленное, скрытое, трудно познаваемое сравнительно со знаком» (4, с. 16 и ел.).

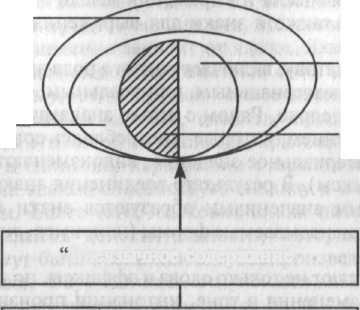

Обобщая взгляды Потебни на языковой знак, высказанные им в разных своих работах, мы может следующим образом представить структуру языкового знака (слова).

Началом человеческой мысли является чувственное восприятие и его комплексы (чувственные образы). Чувственное восприятие не может непосредственно быть выраженным в языке. Поэтому между чувственным восприятием и мыслью, выраженной расчлененно с помощью языковых форм, существует «внеязычное содержание», образованное на основе этого восприятия ипонимания воспринятого. «Внеязычное содержание» может быть по-разному препарировано и выражено с помощью различных языковых средств (ср.: черный — чернеть — чернь; веселый — веселиться — веселье — весело; меченосец — меченоша — тот, кто носит меч — носящий меч — меченосный...). Новое «внеязычное содержание» выражается и обозначается с помощью слова. В'Образовании слова участвуют различные языковые элементы, которые, в свою очередь, образуют внешнюю и внутреннюю формы слова. Внешняя форма слова как знака — это звук, но звук, как подчеркивал Потебня, сформированный мыслью. Звук в слове всегда связан с мыслью. И в образовании нового слова звук участвует только потому, что ранее применялся для выражения мысли. В слове звук, т. е. внешняя форма, выступает в единстве с формой внутренней. Внешняя и внутренняя формы образуются вместе, они предполагают друг друга. Внутренняя форма слова — это «представление в слове внеязыч-ного содержания», признак, положенный в основу названия и выступающий «смысловым знаком» значения слова. Поэтому внешняя форма слова, или звук, понимается как знак знака.

Если внутренняя форма содержит, как правило, один признак, то

42

Чувственное восприятие и его комплексы

Слово

Дальнейшее значение

Внутренняя форма

Ближайшее значение

Внешняя форма

Внеязычное содержание"

Действительность

Р ис.3

ис.3

значение слова представляет собой множество признаков, будучи отражением предмета или явления действительности. Значение слова имеет строение, является сложной подвижной структурой. В слове как в знаке Потебня вьщеляет как бы два семантических уровня: ближайшее и дальнейшее значения. Ближайшее значение народно, оно представляет собой семантический минимум, необходимый для взаимопонимания говорящих на данном языке. Дальнейшее значение лично, это значение научного термина, содержащего итог познания обозначаемого данным словом явления действительности. И хотя это значение личное, однако именно в нем мысль достигает наибольшей объективности. Для наглядности строение знака, по Потебне, представим в следующем виде (рис. 3).