Arnheim_iskusstvoivizualvospriatie

.pdf

ПРОСТРАНСТВО

лась как окно, через которое зритель заглядывает во внешний мир, стиснутый границами рамы, но не ограниченный ею. В духе наших современных дискуссий это означало, что рама в картине должна играть роль фигуры, а пространство картины—выполнять функцию ничем не ограниченного основания. Наивысшей точки своего развития это направление достигло в XIX столетии, например, в работах Дега, где рама картины использовалась для пересечения человеческих фигур и предметов в более сильной степени, чем прежде. Тем самым подчеркивался случайный характер границы, очерчиваемой данной рамой, и, следовательно, ее спорадическая функция быть «фигурой». В то же время живописцы начали, однако, сокращать глубину изобразительного пространства и выделять плоскостность. Соответственно картина начинала как бы «вырывать контур» из рамы. Другими словами, контур становился внешней границей картины, а не внутренней границей ее рамы. В этих условиях характер фигуры, который был присущ традиционной тяжелой раме и пространственному промежутку, образуемому между обрамлением спереди и миром, изображенным сзади, становится неподходящим.

Рама, либо сужаясь до тонкой полоски (предел такого сужения — контур), либо отступая назад,- приспосабливается к своей новой функции: придавать картине характер ограниченной поверхности, характер «фигуры», расположенной перед стеной.

В известной мере сходная проблема возникает В архитектуре в связи с восприятием облика окон. Первоначально окно представляло собой отверстие в стене — относительно небольшое пространство, граница которого образовывала контур простой формы в пределах огромной поверхности стены. Это порождало своеобразный визуальный парадокс: небольшое ограниченное пространство на плоскости основания должно было быть «фигурой» и в то же самое время оно выступало отверстием в стене. Возможно, именно поэтому нарушается перцептивное равновесие при виде некоторых современных окон, которые представляют собой лишь сделанные в стене вырубки. Голые кромки стены вокруг окна выглядят совершенно неубедительными. Это совсем не удивительно, если мы напомним, что фон является безграничным, потому что контур принадлежит фигуре. Проблема разрешима, если модель будет плоской, так как в этом случае основание без каких-либо перерывов простирается ниже данной фигуры. Однако такое решение проблемы не может быть осуществлено, сети в качестве фигуры выступает глубокое отверстие, препятствующее развертыванию этого фона. Таким образом, стена, которая не имеет границ, тем не менее вынуждена будет остановиться в своем развертывании.

Существуют разнообразные пути разрешения этой дилеммы. Один из этих путей осуществляется с помощью традиционного карниза. Карниз — это не только декорации, но и определенный способ обрамления окна. Он подчеркивает характер фигуры, присущий

231

ПРОСТРАНСТВО

проему, и образует внизу выступ, который ограничивает поверхность стены как основания. Другое решение заключается в расширении площади окон. В результате стены сокращаются как по вертикали, так и по горизонтали до размеров узких

ленточек или полосок. В готических архитектурных сооружениях, где остатки стел очень часто маскируются различными рельефными работами, используется эффект чередования отверстий и объемных единиц, при котором подчас невозможно определить, какая из этих частей является фигурой, а какая фоном. В сооружениях современной архитектуры достигается обратный перцептивный эффект, когда стены представляют собой решетку из горизонтальных и вертикальных стоек, которые превращают здание в полый куб. Сеть пересекающихся стоек, которая воспринимается как повторение стальной конструкции, становится доминирующей фигурой, обладающей определенным контуром, в то время как окна представляют собой части беспрерывного и пустого фона. В схематическом виде все три принципа представлены на рис. 148. Систематические исследования зрительно воспринимаемых эффектов, достигаемых в результате различных сочетаний пустых ж заполненных пространств в архитектурном

сооружении, включая изучение функции дверей, колоннад и элементов «орнамента», сослужили бы большую службу как архитекторам, так и психологам.

Вогнутые поверхности в скульптуре

Теория закономерностей феномена «фигура—фон» может быть применена и к восприятию объемного тела, а именно к восприятию скульптуры. В данном параграфе мы попытаемся применить эту теорию лишь к восприятию выпуклых и вогнутых поверхностей в скульптуре.

Вполне очевидно, что отношения между объемными массами, построенные на закономерностях «фигура—фон», могут быть визуально восприняты и поняты только тогда, когда наружная масса будет прозрачной или пустой. Мы никогда не сможем увидеть выпуклую поверхность вишневой косточки по отношению к вогнутой поверхности облегающей ее мякоти плода. Однако статую и окружающее ее пространство можно рассматривать как две прилегающие друг к другу объемные массы. Скульптурное произведение имеет неболь-

232

ПРОСТРАНСТВО

шой определенный объем и обладает собственной текстурой, плотностью и твердостью. На протяжении всей истории искусства ко всем перечисленным свойствам прибавлялось еще свойство выпуклости. Статуя воспринималась как скопление выступающих вовне частей, имеющих сферические и цилиндрические формы. Углубления в каменной глыбе или даже отверстия рассматривались как промежутки, то есть как пустое пространство между твердыми массами, которое присваивает себе контурную поверхность. Промежутки являются бесформенным фоном. Скульптор, как и живописец, обращает внимание на эти отверстия, однако в скульптуре эти элементы играли по традиции менее важную роль, чем в живописи, где даже фон является частью субстанциональной очерченной поверхности.

Вогнутые поверхности существовали всегда, особенно в древнегреческой, средневековой, барочной или африканской скульптуре. Однако вогнутые поверхности играли подчиненную роль по отношению к выпуклостям более крупных изобразительных единиц, Только после 1940 года такие скульпторы, как Архипенко, Липшиц и особенно Генри Мур, стали вводить наряду с традиционными для скульптуры выпуклостями вогнутые объемы и поверхности. Получаемый эффект можно предугадать, если посмотреть на модель, изображенную на рис. 142, а. Впадины и проемы приобретают характер полых выпуклостей, цилиндров и конусов. По-видимому, называть их полыми не вполне справедливо. Их внутреннее пространство выглядит по-особому субстанционально, словно оно приобретает своеобразную вещественность. Пустые объемы выглядят так, как будто они наполнены утрамбованным воздухом — впечатление, соответствующее закономерности зрительного восприятия, при которой фигурный характер изображения способствует усилению ощущения плотности.

В результате этого содержание скульптурного произведения простирается дальше своего материального субстрата. Окружающее пространство, вместо того чтобы пассивно отступать под натиском статуи, действует активно, вторгается в скульптуру и овладевает контурными поверхностями ее вогнутых частей.

В этой связи необходимо остановиться на дальнейшем исследовании аспектов зависимости «фигура—фон». До сих пор я описывал этот психологический феномен в сугубо статических терминах, таких, как расположение в пространстве, контур, плотность. В то же время в самом начале этой книги я выдвинул тезис, что любое восприятие является динамичным. Другими словами, объект восприятия и его результат следует описывать как конфигурацию сил. Это справедливо также и в отношении объектов восприятия, рассматриваемых нами в настоящей главе. «Фигура» — это не только ограниченное пространство, лежащее сверху. Она активно вырывается из оков этой поверхности. Она энергично стремится покинуть

233

ПРОСТРАНСТВО

основание и распространиться наружу во всех направлениях. Размер промежутков между плотными массами довольно часто недооценивается. Как будто иррадиация частей фигуры заставляет их выглядеть меньшими, чем они есть на самом деле.

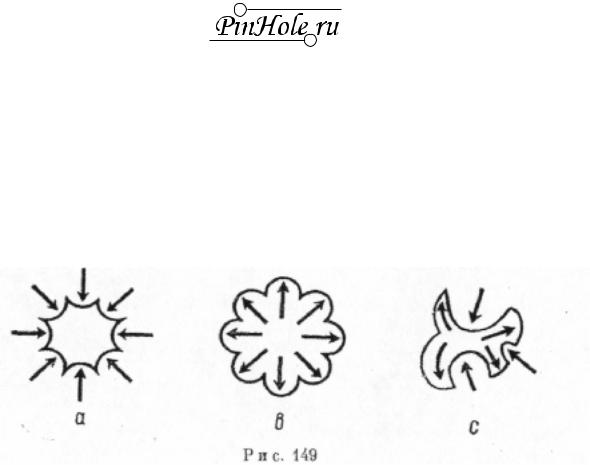

Агрессивность выпуклой формы и получающееся в результате сжатие фона приводит к воздействиям, которые указаны на рис. 149 стрелками. На рис. 149, с показано, каким образом выступающие части статуи выталкиваются вовне, тогда как окружающее их пространство вторгается и захватывает вогнутые поверхности.

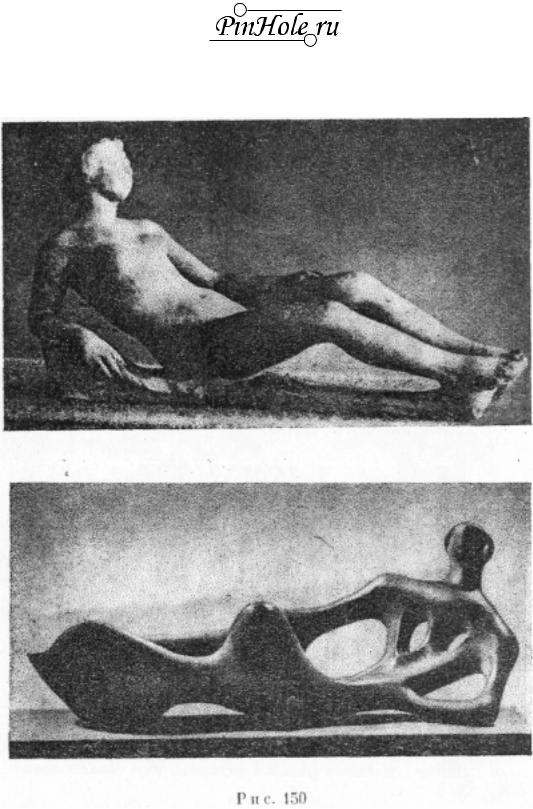

Экспрессивное значение и ценность нового выразительного средства лучше всего могут быть поняты, если вспомнить, что традиционно статуя всегда являлась самостоятельным зрительным образом, изолированным от окружающей среды и обладающим активностью. Если сравнить, каким образом сходные объекты изображаются в скульптурах Майоля и Мура (рис. 150), то будет видно, что выпуклые поверхности в скульптуре Майоля, несмотря на ее пассивное содержание, сохраняют в целом элемент активности. При взгляде на его работу кажется, что фигура растет и увеличивается в объеме. В скульптурных произведениях Мура пассивный характер достигается не только позой женщины, а скорее посредством полых форм. Благодаря им фигура отчетливо передает эффект воздействия внешней силы, которая как бы вторгается в материальную субстанцию и сжимает ее. Можно сказать, что в произведениях Мура был добавлен к мужественности скульптурной формы элемент женственности, если учитывать, что символика пола является лишь особым аспектом более» широкой и более универсальной проблемы. активности и пассивности.

Как было замечено ранее, статуя с выпуклыми формами представляет, по существу, самостоятельное в независимое целое. В связи с этим возникает проблема сочетания статуи с другими скульптурными произведениями либо с архитектурным сооружением. Было бы преувеличением сказать, что данная проблема никогда не решалась успешно. Но можно ли считать, что между архитектурным сооружением и скульптурой складываются более интимные отно-

234

ПРОСТРАНСТВО

шения лить тогда, когда скульптура помещена в полую нишу или апсиду, а но тогда, когда она окружена пространством или размещена перед стеной?

По-видимому, использование в современной скульптуре вогнутых поверхностей дает возможность более целостного и совершенного сочетания одной части с другой. В качестве примера можно привести семейную группу Мура, в которой изображены мужчина и женщина, сидящее рядом и держащие па руках младенца. Впалые брюшные полости превращают эти две фигуры в один большой подол или своего рода мешок. В этой затемненной впадине пространство кажется осязаемым и согретым теплом человеческих тел. Рас-

235

ПРОСТРАНСТВО

положенный в центре этого пространства младенец покоится надежно, как если бы он находился в мягком чреве матери. Вогнутые поверхности совпадают с выпуклыми.

Признание пустого объема в качестве законного элемента скульптурного произведения привело вскоре к работам, в которых реальное материальное тело было сведено до оболочки, окружающей воздушный объем, расположенный в ее центре. По-видимому, до сих пор ни одному скульптору не удавалось создать полых интерьеров, которые, подобно комнате, могли бы быть наблюдаемы лишь изнутри.

236

ПРОСТРАНСТВО

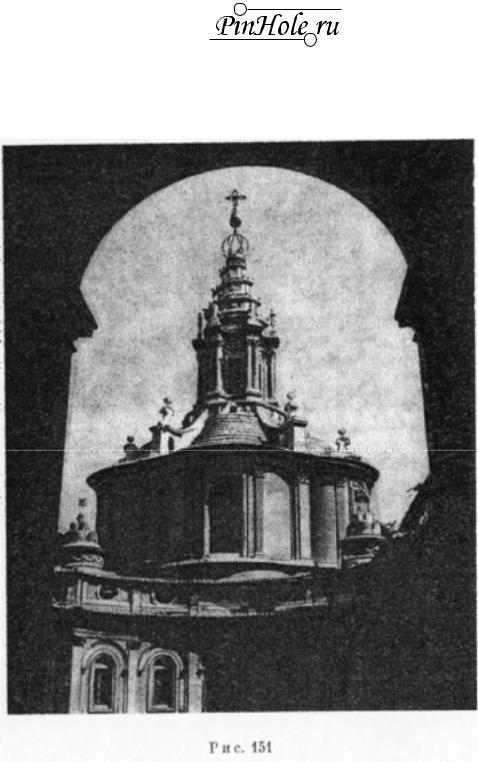

В архитектуре более приемлемой является вогнутая форма. Это происходит отчасти потому, что архитектурное сооружение не является лишь имитацией органических тел, а отчасти потому, что архитектуре всегда приходится иметь дело с полыми интерьерами. Любой интерьер независимо от его внешнего вида всегда есть впадина. Особенно характерны в этом отношении сооружения, имеющие специфическую форму (например, купол Пантеона), сводчатые склепы, ниши и туннели, которым присущи вогнутые поверхности. Чтобы функция порталов средневековых церквей была лучше воспринимаема, их рама делалась слегка наклоненной к пустому пространству. Рис. 151 показывает, каким образом Борромини, архитектор XVII века, для того чтобы оживить архитектурную форму, использовал противоположные отношения выпуклой и вогнутой поверхностей. Над полым кругом дворовой стены возвышается купол, выступающие вперед части которого компенсируются в свою очередь отходящими на задний план — правда, в меньших масштабах — нишами в фонаре. По-видимому, внешнее пространство, вступая в соприкосновение с плотным массивом здания, оказывает сопротивление энергичной форме архитектурного сооружения.

Передача глубины посредством оверлэппинга

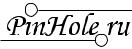

Закономерности феномена «фигура—фон» относятся к ограниченному виду пространственных взаимоотношений между фронтальными плоскостями. На этом следует остановиться подробнее. На рис. 152 мы замечаем прежде всего различные степени подразделений я пределах одной и той же двухмерной плоскости. Простое расположение квадрата и окружности, представленное на рис. 152, с, образует строго унифицированную целостную модель. Центр окружности совпадает с центром квадрата, а диаметр окружности равен одной из сторон квадрата. Максимальное подразделение показано на рис, 152, е. Всеобщая симметрия модели, изображенной на рис. 152, а способствует свободному сочетанию двух частей, которые не касаются друг друга и которые являются симметричными сами по себе, Примеры наложения каждой части друг на друга показаны на рис. 152, b, с, d. Во всех трех изображениях чувствуется тенденция ослабить или, может быть, даже нарушить единство целого посредством раскалывания композиции на двечасти. Однако можно наблюдать, что в этих примерах подобная тенденция меньше всего заметна на ряс. 152, с. потому что центр окружности расположен па диагонали квадрата и совпадает с одним из его углов. Этот момент создает симметрию относительно диагоналей квадрата я усиливает единство всей композиции в целом.

Подразделение, зависящее от относительной простоты целого и его частей, нами уже обсуждалось. Теперь нам следует рассмотреть

237

ПРОСТРАНСТВО

динамический аспект подобных взаимоотношений. В изображениях а и е напряженность очень небольшая. Обе композиционные части на рис. 152, а настолько успешно подходят друг к другу по своим размерам, форме и расположению, что никакого противоречия не возникает. На рис. 152, а любой контакт между композиционными частями, а следовательно, и возможность для возникновения конфликта сведены на нет. Однако в промежуточных вариантах сочетания этих композиционных фигур, и особенно в изображениях b и d, напряженность весьма заметна. Окружность и квадрат как бы стремятся изменить свое месторасположение к одной из двух крайностей: либо в направлении совпадения, либо в направлении размежевания.

В пределах двухмерной плоскости исключить напряженность нельзя ни путем усиления тесного союза между квадратом и окружностью, ни путем их полного разрыва. Остается, однако, уже упомянутая «дорога свободы». В пределах одной и той же фронтальной плоскости две изобразительные части не могут поменяться своими местами. Однако проекция модели на сетчатке глаза не будет препятствовать им сдвигаться в направлении третьего измерения. И в самом деле, в то время как на рис. 152, е окружность и квадрат не обладают взаимными, четко выявленными пространственными связями, изображения b, с, d имеют явную тенденцию располагаться впереди друг друга или сзади. Таким образом, переход в область трехмерной организации благодаря разложению на части, которые плохо соответствуют друг другу, служит упрощению модели.

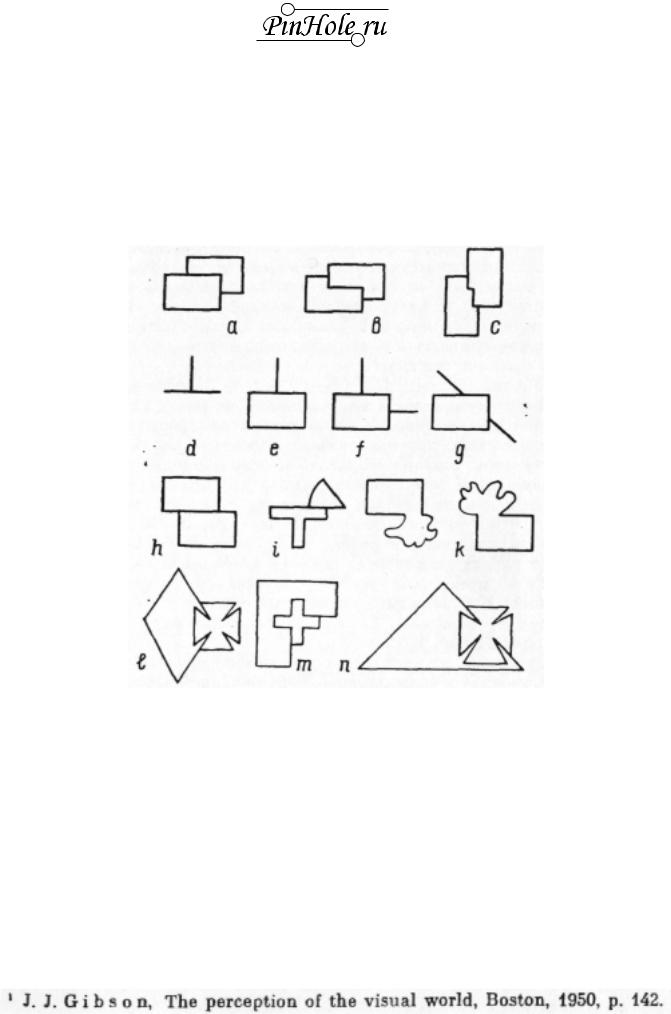

До тех пор пока контуры пересекаются или касаются друг друга, но ни в коем случае не прерывают друг друга, пространственный эффект остается слабым. Однако контур одной из изобразительных частей на рис. 153 заблокирован в двух точках пересечения, в то время как остальные части остаются свободными. В 1886 году Гельмгольц заметил, что результирующая пространственная ситуация обусловливается главным образом тем, что происходит в точках пересечения. П. Рейтуш сформулировал эту закономерность математическим путем и утверждал, что это имеет место решительно во всех случаях. Объект, имеющий непрерывный, сплошной контур, будет восприниматься находящимся впереди другого. Рейтуш указывает, что то, что происходит в одной точке пересечения, совершен-

238

ПРОСТРАНСТВО

но не зависит от того, что происходит в другой. В соответствии с этой закономерностью изобразительная единица, контур которой прерван, занимает на рис. 153, а заднюю позицию, тогда как на рис. 153, b противоречивые условия соответственно образуют неясную ситуацию: каждая изобразительная единица в одном месте частично перекрывает другую изобразительную единицу, а в другом

Рис. 153

месте сама частично перекрывается этой изобразительной единицей. Показательный в этом смысле пример был предложен Джеймсом Д. Гибсоном1 (рис. 153, с). Смотря на этот рисунок, также можно предположить, что целостный прямоугольник находится сзади, а неполный, разорванный прямоугольник спереди. И все же изобразительная единица, контуры которой сохраняются в точке пересечения сплошными и беспрерывными, воспринимается находящейся спереди. Утверждение, что фактор «согласующейся формы» является в большинстве случаев решающим, правильно. Однако то, что происходит в двух самостоятельных и независимых точках, не будет, по всей вероятности, единственным фактором, который обусловливает пространственную ситуацию всей воспринимаемой модели в

239

ПРОСТРАНСТВО

целом. Кое-что относительно фигур, изображенных на рис. 153, d— 153,g, мы уже говорили. В частности, мы отмечали, что то, что происходит в точках пересечения, зависят от контекста изображения. На рис. 153, d и 153, е прерванная линия не проявляет ни малейшего желания продолжаться дальше, за пределы вызвавшего это ограничение препятствия. На рис. 153, d чувствуется едва заметная тенденция к объемности, которая соответствует тому факту, что две прерываемые линии не являются независимыми друг от друга, а могут быть восприняты как части целого, имеющего форму прямого угла. В фигуре, изображенной на рис. 153, g, где принцип «согласующейся формы» усиливает связь между двумя линиями, последние сливаются в одну линию, которая продолжается свободно сзади прямоугольника.

Конечно, на рис. 153 (d—g) мы не встречаем условий, описанных Рейтушем, а вот в изображениях на рис. 153 (h, i) эти условия имеются уже налицо. В соответствии со сформулированной им закономерностью противоречивые условия, возникающие в точках пересечения, должны создавать пространственную неопределенность наподобие той, которая изображена на рис. 153, b. Вместо этого мы не имеем никаких следов объемности. Если кто-либо станет утверждать, что так как нет никакого наложения, то эти примеры не имеют прямого отношения к разбираемой нами проблеме, то этот человек просто уходит от вопроса, так как проблема и состоит в том, чтобы выяснить, при каких условиях протекает процесс восприятия наложения. Изображение, показанное на рис. 153, h, могло бы быть с успехом выполнено двумя соприкасающимися фигурами, изображенными на рис. 153, к.

Вероятно, справедливым окажется утверждение о том, что когда условие Гельмгольца — Рейтуша действует в обеих точках пересечения в одном и том же направлении, то оно не может быть отвергнуто в значительной степени противоположной пространственной зависимостью. Однако композиции, представленные на рис. 153, /—п, показывают, что модели могут быть сконструированы таким образом, что в них изобразительная единица, контуры которой прерваны, стремится расположиться сверху. По общему признанию, этот эффект не действует в направлении общего контура, но даже и в этом случае объемность отсутствует, вместо того чтобы быть активной силой, как это предполагает закономерность Гельмгольца—Рейтуша. Причина этого заключается в том, что моделью с непрерывным контуром здесь является простая и завершенная фигура, которая не требует и не предполагает какого-либо добавления.

Мы приходим к выводу, что принцип «согласующейся формы», если он рассматривается применительно к точкам пересечения КОР-турных линий, вероятно, относится к самому мощному фактору, определяющему оверлэппинг. Что же касается закономерности, осно-

240