Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. Тимофеева А.А

.pdf

6. ОДОНТОГЕННЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ

области подбородка (от нижних резцов и клыка). Свищей на шее при гранулирующем периодонтите мы не наблюдали.

Слизистая оболочка десны в области пораженного зуба отечна, гиперемирована и пастозна. Для этого вида периодонтита характерен симптом "вазопареза". Он заключается в том, что при надавливании на слизистую оболочку десны пуговчатым инструментом или тупой стороной пинцета отмечается её побледнение, медленно сменяющееся стойкой гиперемией. Это объясняется тем, что продукты распада в очаге воспаления вызывают стойкий парез сосудодвигательных нервов, который приводит к нарушениям сосудистого тонуса, застойным явлениям и отечности участка десны. В проекции верхушки корня прощупывается болезненный инфильтрат.

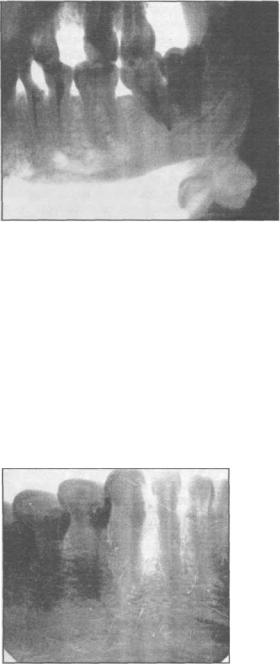

В диагностике периодонтитов важную роль играет рентгенологическое исследование. На рентгенограмме в кости у верхушки корня зуба различают участок резорбции костной ткани с неровными и нечеткими контурами. В некоторых случаях обнаруживается частичная резорбция корня зуба. Деструкция костной ткани иногда распространяется на альвеолы соседних зубов. Гранулирующий периодонтит многокорневых зубов приводит к резорбции межкорневой костной перегородки. При этом на рентгенограмме корни зубов видны на фоне участка остеолиза костной ткани, не имеющего четких границ.

Рис. 6.1.1. Боковая рентгенограмма нижней челюсти. Гранулирующий периодонтит седьмого зуба.

Гранулирующий периодонтит отличается своеобразием патоморфологической картины. При осмотре удаленного зуба на отдельных участках корня видны обрывки грануляционной ткани темно-красного цвета, поверхность корня шероховатая. Микроскопически обнаруживаются разрастания грануляционной ткани на различных стадиях ее созревания. Наблюдается резорбция костной ткани и твердых тканей корня зуба.

Гранулирующий периодонтит является наиболее типичным и грозным очагом одонтогенной инфекции, из которого микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности поступают в организм, вызывая его сенсибилизацию. Вследствие возникновения, при данной форме периодонтита, резорбтивного процесса в альвеолярной кости токсические продукты воспаления всасываются в кровь в большей степени, чем при других его формах. Интоксикация уменьшается после обострения процесса, в результате которого возникает свищ, через который происходит отделение гнойного содержимого. Закрытие свища через непродолжительное время нередко вновь приводит к обострению воспалительного процесса и усилению интоксикации. Гранулирующий периодонтит в клиническом течении чрезвычайно динамичен, ремиссии непродолжительны, бессимптомные периоды очень редкие.

Рис. 6.1.2. Прицельная рентгенограмма фронтальных зубов нижней челюсти. Боковая (латеральная)

гранулема между вторым и третьим зубами.

Гранулематозный периодонтит характеризуется образованием грануляционной ткани и окружающей ее соединительнотканной (фиброзной) капсулы. Фиброзная капсула является своеобразным защитным барьером на пути к проникновению в организм микробов, токсинов и продуктов распада. Гранулематозный периодонтит длительное время протекает бессимптомно. Возникает относительно устойчивое равновесие ме-

жду активностью микрофлоры и резистентностью организма. У некоторых больных грануляцион-

186

6.1. Периодонтит

ная ткань, разрушая кость (особенно на верхней челюсти), распространяется под надкостницу. Возникает поднадкостничная гранулема. В проекции верхушки корня зуба гранулема может пальпироваться в виде четко отграниченного плотного малоболезненного образования с гладкой поверхностью.

Рис. 6.1.3. Боковая рентгенограмма нижней челюсти. Межкорневая и апикальная гранулемы шестого зуба.

При гранулематозном периодонтите, с помощью рентгенологического исследования, у верхушки корня зуба удается обнаружить очаг деструкции костной ткани, имеющий округлую форму и нечеткие ровные края. Мы различаем апикальные, апиколатеральные, латеральные и межкорневые гранулемы. Апикальная гранулема локализуется строго у верхушки корня зуба,

латеральная - сбоку от корня зуба, апиколатеральная -

сбоку от верхушки корня зуба. Верхушки корней зубов, обращенных в гранулему, нередко резорбированы. В многокорневых зубах гранулема может находиться в месте дельтовидного разветвления корневого канала - межкорневая гранулема (рис.6.1.1-6.1.4).

Клиническая и рентгенологическая картина простых гранулем ничем не отличается от эпителиальных. Эпителиальные гранулемы нередко заполняются воспалительным экссудатом и жировым детритом, они могут сливаться, образуя кистогранулемы, а затем и кисты. Диаметр гранулемы обычно не превышает 0,5 см, а размер кистогранулемы колеблется в пределах 0,5-1,0 см. При микроскопическом исследовании можно обнаружить, что зубная гранулема по внешнему виду напоминает мешочек шаровидной или овальной формы. Она окружена плотной оболочкой с гладкой поверхностью и одним краем может быть плотно припаяна к корню зуба. Различают простую, сложную и кистообразную гранулемы. Простая гранулема

состоит из созревающей грануляционной ткани, которая отграничена по периферии фиброзной капсулой. В сложной гранулеме можно обнаружить разрастание тяжей эпителия. При вакуольной дистрофии и распаде эпителиальных клеток в центральных отделах гранулемы постепенно образуется полость, выстланная эпителием кистообразной гранулемы (кистогранулемы). Дальнейшее ее увеличение часто ведет к образованию кист челюстей.

Мы наблюдали больных с гранулемами на протяжении многих лет. Гранулема, локализованная вблизи от наружной пластинки челюсти (чаще в области щечных корней верхних моляров), может вызвать разрушение тонкой костной стенки и прорастать под надкостницу, образуя поднадкостничную гранулему. При этом в проекции верхушек корней определяется полусферическое образование с четкими границами, гладкой поверхностью, плотное, малоболезненное при пальпации, покрытое неизмененной слизистой оболочкой. Высокое давление содержимого в гранулеме обусловливает ее плотность, что нередко симулирует наличие опухоли. На рентгенограмме поднадкостничная гранулема не отличается от обычных.

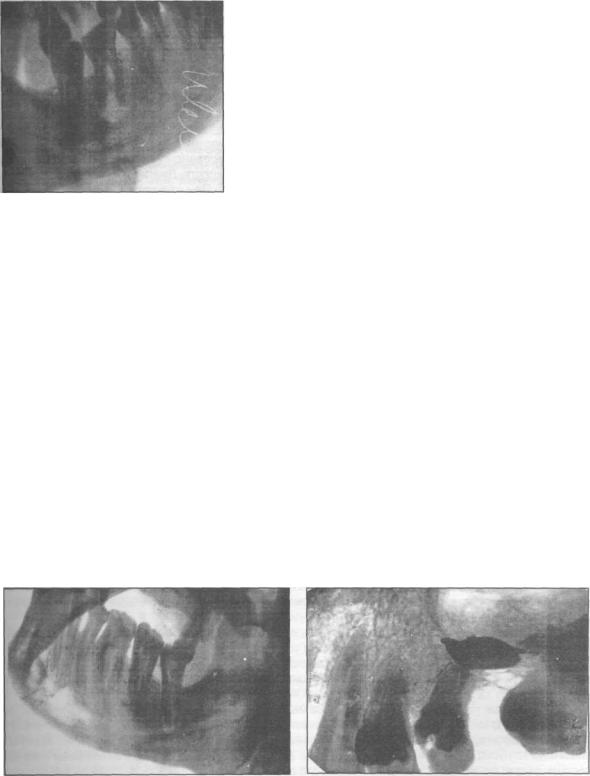

Рис. 6.1.4. Боковая рентгенограмма |

Рис. 6.1.5.Осложнение, связанное с |

нижней челюсти. Апикальная |

лечением зуба. Пломбировочная масса |

(верхушечная) гранулема в зубе |

выведена за пределы корня зуба с |

мудрости. |

проталкиванием ее в верхнечелюстную |

|

пазуху. |

187

6. ОДОНТОГЕННЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ

ФИБРОЗНЫЙ ПЕРИОДОНТИТ развивается, как исход острого воспалительного процесса в рубец. Макроскопически периодонт утолщен, плотный, имеется разрастание фиброзной ткани. При фиброзном периодонтите наблюдается усиленное (избыточное) образование цемента у корня зуба, что вызывает гиперцементоз. Клиническая симптоматика при этой форме заболевания отсутствует. Диагноз устанавливают на основании рентгенографии - расширение или сужение периодонтальной щели, ее неровные очертания, возможна ее оссификация (щель отсутствует) - выявляется гиперцементоз. Костная пластинка альвеолы часто бывает склерозирована, утолщена (за счет рубца).

Если фиброзный периодонтит обнаруживается в правильно запломбированных корнях зубов, то каких-либо мероприятий, связанных с его лечением, проводить не нужно. В другом случае - нелеченном или неправильно леченном зубе - необходимо консервативное лечение по общепринятым в терапевтической стоматологии методам.

Ошибки могут возникать при неправильной оценке рентгенограмм, когда в результате неудачной проекции на верхушку корня зуба накладывается ментальное или резцовое от- верстие, что принимается за наличие у больного гранулемы или кисты. При пневматическом типе верхнечелюстной пазухи последняя может рентгенологически накладываться на проекцию верхушки корня зуба и также приниматься за кисту. Диагноз уточняется после повторных рентгенограмм с несколько измененной проекцией. При отсутствии околокорневых гранулем или кист периодонтальная щель проецируемых зубов на рентгенснимке без изменений, а зубы интактные.

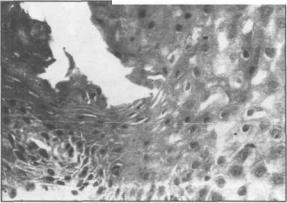

Рис. 6.1.6. Поверхностные дефекты эпителия - эрозии, выполненные некротическим детритом или фиброзным экссудатом с колониями микробов (патоморфологические изменения десны при хроническом периодонтите).Окраска гем.-эозин. Микрофото. Ув. 8x90.

В фундаментальных руководствах по стоматологии и в периодической литературе отсутствуют сведения о патоморфологиче-

ских изменениях в десне при этом заболевании. Выявлено, что у больных с хроническим периодонтитом, длительность которого измеряется от 1 месяца до 1 года, при микроскопическом исследовании в поверхностных слоях многослойного плоского эпителия десны отмечены очаговая оксифилия и пикринофилия клеток. Это свидетельствует о начинающихся дистрофических изменениях в эпителии. На отдельных участках слизистой оболочки обнаруживаются эпителиальные клетки с явлениями вакуольной дистрофии. Вакуолизированные клетки в большинстве своем не содержат ядер, увеличены в объеме, деформированы, местами сливаются между собой, образуя участки слизистой оболочки с гидропическим превращением эпителия. Встречаются поверхностные дефекты эпителия - эрозии (рис. 6.1.6), выполненные некротическим детритом или фиброзным экссудатом с колониями микробов. Эрозии отграничиваются дистрофически измененным эпителием ( вакуолизированным или окрашивающимся оксифильно) или эпителием с пикнотичными ядрами, а местами

иполностью подвергшимся некрозу.

Убольных хроническим периодонтитом, продолжающимся более 1 года, при микроскопическом исследовании определяются такие же изменения, как и у больных предыдущей группы. Эти изменения дополняются дефектами слизистой оболочки в виде язв (рис.6.1.7), дном которых является грануляционная ткань, а боковые поверхности отграничиваются измененным эпителием.

Вокруг язв наблюдались так называемые воспалительные разрастания эпителия, являющиеся результатом патологической регенерации. На фоне воспалительной лимфогистиоцитарной инфильтрации и разрастания грануляционной ткани тяжи эпителия врастали довольно глубоко в субэпителиальные ткани десны. Свежие язвы были заполнены некротическим детритом или фибринозным экссудатом с колониями микробов. Вблизи язв в толще эпителиального покрова можно обнаружить микрокисты (рис. 6.1.8), нередко многокамерные. Под ними отмечалась дискомплексация эпителия, а субэпителиально - разрастания грануляционной ткани, по бокам они были отграничены уплотненным многослойным эпителием. Мы считаем, что морфогенетически кисты возникают от слияния погибших вакуолизированных клеток эпителия.

188

6.1. Периодонтит

Рис. 6.1.7. Дефекты слизистой оболочки в виде язв при хроническом периодон- тите.Окраскагем.-эозин.Микрофото.

Ув. 8x90.

Рис. 6.1.8. Многокамерные микрокисты в десне больного хроническим периодонтитом. Окраска гем.-эозин. Микрофото.

Ув. 8x90.

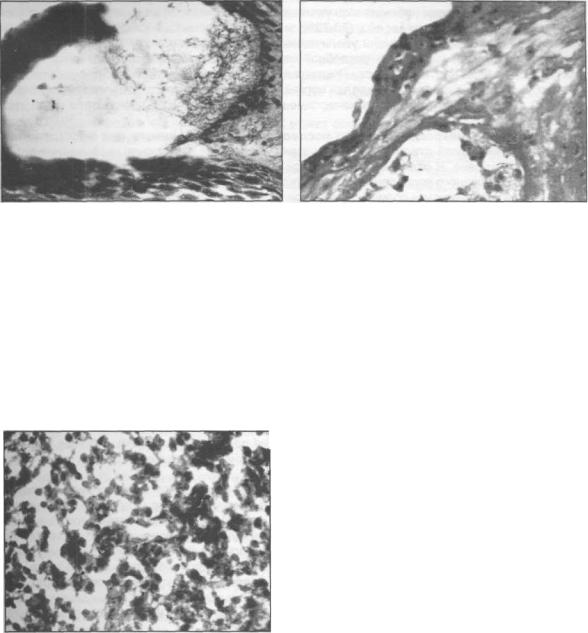

Изменения, происходящие у больных при обострении хронического периодонтита, были такими же, как и у больных предыдущих групп. Вышеописанные остаточные изменения перенесенного хронического процесса дополняются патоморфологическими признаками обострения: наличием инфильтрации тканей десны неитрофильными гранулоцитами и гнойным расплавлением их с формированием микроабсцессов (рис. 6.1.9). Подвергшиеся гнойному расплавлению базальные отделы эпителиального покрова замещались разрастанием молодой грануляционной ткани, инфильтрированной неитрофильными гранулоцитами, гистиоцитами, а в некоторых местах - преимущественно макрофагами. Тут же встречались тучные клетки, располагавшиеся одиночно или в виде небольших скоплений.

I

Рис. 6.1.9. Патоморфологические признаки обострения хронического периодонтита.

Микроабсцесс. Окраска гем.-эозин. Микрофото.

Ув. 10x90.

Несмотря на выраженные патоморфологические изменения в окружающих тканях, клинически хронический периодонтит в "холодном периоде" протекает чаще всего бессимптомно и нередко его можно обнаружить случайно при проведении рентгенографического исследования челюсти.

Хронические периодонтиты, как гранулирующий, так и гранулематозный, периодически обостряются, причем гранулирующий гораздо чаще. Клинические признаки обострения обеих форм довольно однотипны. Вначале появляется боль в области зуба, усиливающаяся при накусывании. Довольно быстро интенсивность боли нарастает, она иррадиирует по ходу ветвей тройничного нерва. В дальнейшем боль может распространяться в височную область, ухо, глаз, затылок. Даже легкое прикосновение к зубу усиливает ее, пережевывание пищи становится невозможным. При поражении моляров нижней челюсти становится трудно открывать рот. Дальнейшее распространение воспалительного процесса вызывает контрактуру нижней челюсти. Нередко в этих случаях появляется боль при глотании. Уже в 1-е сутки обострения у больных повышается температура тела, возникает слабость, нарушается сон, у некоторых из них появляется озноб. На 2-е сутки припухлость мягких тканей вокруг патологического очага выражена довольно четко, регионарные лимфатические узлы увеличены в размерах, болезненны.

При осмотре полости рта заметны гиперемия и отек слизистой оболочки альвеолярного отростка в области больного зуба. Коронковая часть его частично или полностью разрушена, наблюдается положительная перкуссия. У трети больных мы наблюдали положительную перкуссию и соседнего зуба. Подвижность зуба, как правило, отсутствовала, лишь у 20% больных она была четко выражена. При рентгенологическом обследовании, в стадии обострения, никаких различий по сравнению с "холодным периодом" не было выявлено.

189

6. ОДОНТОГЕННЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ

Лабораторные показатели крови изменялись. Увеличивалось число лейкоцитов до 8- 11*109/л. В формуле крови наблюдалось увеличение числа нейтрофильных гранулоцитов (нейтрофилез) за счет сегментоядерных (70-72%) и палочкоядерных (8-10%) лейкоцитов. У этих больных мы неоднократно отмечали увеличение СОЭ до 12-16 мм/ч, а у 15% - более 20 мм/ч. Выявить достоверное увеличение микробной сенсибилизации организма у больных хроническим периодонтитом нам не удалось. Показатели фагоцитарной активности лейкоцитов периферической крови находились в пределах нормы. У больных с сопутствующими заболеваниями (сахарный диабет, тиреотоксикоз, злокачественные образования и т.д.) показатели фагоцитоза были снижены.

В результате микроскопического исследования, проведенного при обострении периодонтита в серозной стадии, выявлены отек и гиперемия периодонта, расширение его сосудов, их полнокровие. В отдельных участках он был пропитан серозным экссудатом. При прогрессировании серозного воспаления процесс переходил в гнойную стадию. При осмотре удаленного зуба в утолщенном и полнокровном периодонте были обнаружены очаги желтого цвета - гнойники. В случае гнойного расплавления периодонта на поверхности корня зуба сохранялись лишь отдельные его фрагменты, а основная часть корня была покрыта гнойным экссудатом. При микроскопическом исследовании в толще периодонта на фоне резко выраженной гиперемии были обнаружены очаговые или диффузные лейкоцитарные инфильтраты, единичные или множественные микроабсцессы. Острый воспалительный процесс в периодонте сопровождался изменениями костной ткани. На этой стадии развития заболевания наблюдается умеренная резорбция костной стенки зубной альвеолы и цемента корня зуба.

Все допускаемые ошибки консервативного лечения периодонтитов и связанные с ними осложнения А.П. Грохольский (1994) предлагает разделить на следующие группы: перфорация дна полости зуба или стенок корневого канала, образование уступа в корневом канале, препятствующего правильному его пломбированию; отлом инструмента в корневом канале; развитие эмфиземы; раздражение периодонта сильнодействующими препаратами; неполное пломбирование канала; выведение за пределы зуба пломбировочного материала (рис.6.1.5 и 23.2.1); глубокое выведение штифта; постановка по рентгенограмме неправильного диагноза; нарушение правильного выполнения методов лечения периодонтитов.

Е. Kaufman et. al. (1984) описали возникновение подкожной эмфиземы у больных в челю- стно-лицевой области после механической обработки канала зуба с перфорацией стенки, обработки канала зуба перекисью водорода.

Нередким осложнением консервативного лечения периодонтита премоляров и моляров является попадание пломбировочного материала в верхнечелюстную пазуху и в нижнечелюстной канал. Это осложнение приводит к развитию гайморита и посттравматического неврита нижнечелюстного нерва. Диагноз подтверждается рентгенологическим исследованием или при помощи компьютерной томографии. Прогноз неблагоприятный, т.к. физиотерапевтические и противовоспалительные методы лечения, чаще всего, не дают положительного эффекта. Удаление инородного тела (пломбировочной массы) не всегда достаточно простое оперативное вмешательство. Его следует выполнить в том случае, когда это приводит к рецидивам воспаления, непрекращающимся болям, прогрессированию симптоматики неврита или развитию гайморита.

Возможно проталкивание пломбировочного материала под слизистую оболочку или под надкостницу альвеолярного отростка верхней и нижней челюсти (рис.6.1.5). Попадание пломбировочной массы под слизистую оболочку верхнечелюстной пазухи может также привести к развитию гайморита, а под надкостницу - к возникновению абсцесса.

По мнению А.П. Грохольского (1994), основным критерием при оценке методов консервативного лечения периодонтитов являются отдаленные результаты (сроки от 3 до 6 лет), полученные на основании клинико-рентгенологических исследований. Через 3 месяца после качественного пломбирования корневых каналов наблюдается частичное восстановление костной ткани в околоверхушечной области, через 6 месяцев - значительное восстановление костной ткани, а через 12 месяцев - полное ее восстановление. Отдаленные результаты лечения в сроки от 3 до 7 лет свидетельствуют о наличии благоприятных исходов лечения в 80-90% случаях.

Особенности течения периодонтитов у детей, по данным Н.М. Чупрыниной (1985) и Л.А. Хоменко и соавт.(1999), следующие:

•в молочных и несформированных постоянных зубах периодонтит часто протекает с закрытой полостью зуба и при неглубокой кариозной полости;

•в молочных зубах преобладает гранулирующая форма хронического периодонтита, при этом часто наблюдается патологическая резорбция корней этих зубов;

•гранулирующая форма периодонтита у маленьких детей сопровождается образованием свища на десне чаще, чем у подростков и взрослых;

190

6.1.Периодонтит

•нередко при всех формах периодонтита наблюдается разрежение кости в области бифуркации корней, которое бывает более значительным, чем у верхушек корней;

•некроз пульпы и гибель ростковой зоны при хроническом периодонтите несформированных зубов ведут к прекращению формирования корня;

•гранулирующий процесс у корня молочного зуба, распространяясь на фолликул соответствующего постоянного зуба, может нарушить его развитие;

•в многокорневых зубах у разных корней могут быть неодинаковые формы хронического воспаления;

•гранулирующая форма чаще, чем у взрослых может сопровождаться хроническим лимфаденитом, а иногда и периостальной реакцией.

Улиц пожилого возраста клиническое течение каждой формы периодонтита имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при диагностике заболевания и выборе метода лечения. Прежде всего, у стариков очень редко возникает острый периодонтит. У молодых людей на почве травмы самого разнообразного характера (бытовой, спортивной др.) мы наблюдали острый периодонтит, в то время как у лиц пожилого возраста, так называемые, травматические периодонтиты имеют, как правило, хроническую форму. Другими словами, травматический хронический периодонтит с самого начала возникновения характеризуется хроническим течением. Эта особенность течения периодонтита у стариков объясняется тем, что он возникает вследствие действия постоянного травмирующего фактора, а не, как у молодых, одномоментной травмы. Чаще всего причиной периодонтита у пожилых людей является травма зуба съемным протезом или нарушение артикуляции на почве потери значительного количества зубов и травмы вследствие нерационального протезирования зубов как съемными, так и несъемными протезами.

Острые формы одонтогенных периодонтитов у стариков практически не наблюдаются, хотя обострение, напоминающее картину острого периодонтита, - явление довольно частое. И если хронический периодонтит может годами протекать бессимптомно у людей всех возрастных групп, то в стадии обострения его течение имеет некоторое отличие, зависящее от возраста больных. Так, у стариков обострение хронического периодонтита менее выражено. Это касается и болевой реакции, и отека окружающих мягких тканей, и общего состояния организма. Значительно реже, чем у молодых, возникают регионарные лимфадениты и аденофлегмоны. Обычно, даже при бурном течении периодонтита, происходит лишь образование поднадкостничного абсцесса по переходной складке возле причинного зуба. После вскрытия абсцесса (самостоятельно или с помощью врача) нередко остаются свищи с гнойным отделяемым. Свищи возникают, как правило, с вестибулярной стороны альвеолярного отростка в проекции корня зуба. Только при заболевании боковых резцов, первых премоляров и моляров верхней челюсти иногда могут возникать свищи на нёбе. Локализация свища не зависит от возраста, но у пожилых людей со сниженными регенеративными возможностями организма длительно существующие свищи редко закрываются. Они могут существовать годами, а поэтому обострение периодонтитов может не наступать в течение ряда лет. При длительном заболевании гной может поступать через периодонтальную щель, в этих случаях свищ обнаруживается в зубодесневом кармане. Указанные локализации свищей, отсутствие пышных грануляций в окружности

их устьев, скудное гнойное отделяемое из них, длительное функционирование без наклонности к закрытию свищевого хода характерно для периодонтитов, протекающих у людей преклонного возраста.

Следует отметить некоторые особенности рентгенологического изображения у пожилых людей. Так, при фиброзном периодонтите на рентгенограмме периодонтальная щель может быть не расширена, а сужена до предела или вообще может не определяться. Иногда корень зуба на рентгенограмме выглядит утолщенным, как при гиперцементозе. При гранулематозном периодонтите костная ткань по краям гранулемы более интенсивно, чем в соседних участках, задерживает рентгеновские лучи и поэтому выглядит на рентгенограмме склерозированной. Причем участки кости, обращенные к гранулеме и составляющие ее наружную границу, имеют четкие ровные края. А наружные отделы участков склерозированной кости имеют неровные, нечеткие края. Аналогичные изменения кости в окружности очага можно наблюдать на рентгенограмме и при гранулирующем периодонтите. Повторные рентгенографические исследования, проводимые через несколько лет, существенных изменений размеров и формы участков разрежения кости в периапикальной области могут и не обнаруживать.

ЛЕЧЕНИЕ. При осложнении периодонтита серозным периоститом, проявляющимся в отеке мягких тканей, некоторые авторы рекомендуют для снятия напряжения воспаленных тканей и создания оттока серозного экссудата рассекать слизистую оболочку и надкостницу по переходной складке у причинного зуба (Е.В. Боровский и соавт., 1973; Я.М. Биберман, 1985). Считаю, что проведение подобных разрезов нецелесообразно. Клинические наблюдения показы-

191

6. ОДОНТОГЕННЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ

вают, что у большинства больных воспалительные явления стихают, если удается создать отток через канал зуба. В тех случаях, когда дренировать гнойник через корневой канал не удается из-за его непроходимости, необходимо прибегнуть к операции удаления зуба.

Влитературе существует несколько мнений об отношении к антибактериальному лечению больных с обострившимся хроническим периодонтитом. Так, по данным Ю.И. Вернадского (1970, 1998), А.И. Евдокимова (1972), Н.А. Груздева (1978) и других авторов, при лечении этого заболевания следует применять антибиотики. А.Г. Шаргородский (1985), Г.А. Васильев, Т.Г. Робустова (1990) и другие считают, что при лечении больных с обострившимся хроническим или острым периодонтитом антибактериальные препараты можно не назначать.

Всвязи с отсутствием единого взгляда на этот вопрос мы занялись его изучением. В зависимости от проводимого медикаментозного лечения больные были разделены на 2 группы. Больным 1-й группы назначали антибиотики, во 2-й их не применяли. Результаты обследова-

ния больных обеих групп показали, что на третьи сутки хирургического лечения клинические симптомы заболевания стихают и происходит нормализация лабораторных показателей у всех больных, независимо от проводимой медикаментозной терапии (А.А. Тимофеев, 1982). Следовательно, удаление причинного зуба у больных обострившимся хроническим периодонтитом является достаточно эффективным лечебным мероприятием. Антибактериальные препараты нужно назначать лишь больным с сопутствующими болезнями и ослабленным лицам с выраженными явлениями интоксикации, если возникает сомнение в благоприятном исходе заболевания. Рекомендуется назначать терапию, которая включает применение болеутоляющих средств: амидопирина, анальгина, фенацитина по 0,25-0,5 г 2-3 раза в сутки, симптоматическое лечение.

Для купирования воспалительного процесса целесообразно назначать теплые (40-42°С) ванночки с раствором перманганата калия 1:3000 или 1-2% раствором бикарбоната натрия, отваром лечебных трав (по 10-15 мин 6-8 раз в сутки). Следует воздействовать электрическим полем УВЧ в атермической дозе, применять микроволновую терапию, флюктуоризацию, ультразвук. При выраженном болевом синдроме необходимо назначать дарсонвализацию, диадинамотерапию, синусоидальные модулированные токи.

Методы лечения хронических периодонтитов в "холодном периоде" весьма разнообразны. Консервативное лечение достаточно полно разработано и широко освещено в многочисленных литературных источниках. Хирургическое лечение данного заболевания можно разделить на следующие виды: наиболее простой и надежный - удаление зуба, затем резекция верхушки корня, реплантация зуба, гемисекция и ампутация корней премоляров и моляров, коронаро-радикулярная сепарация.

Резекция верхушки корня, апикоэктомия, или, вернее, гранулемэктомия (эту операцию можно осуществлять с сохранением верхушки корня), преследует цель устранить хронический патологический очаг в кости, сохраняя зуб.

Чаще операцию проводят на однокорневых зубах верхней и нижней челюстей, реже - на малых и больших коренных зубах. Это объясняется, с одной стороны, косметической ценностью фронтальных зубов, а с другой - удобством выполнения этой операции и возможностью тщательного пломбирования корневых каналов.

Malmstrom M. et. al. (1982) проверили эффективность ретроградного (во время операции)

ипрямого (до операции) пломбирования каналов зубов у 154 больных. Отметили, что восстановление костной ткани в области операции происходит быстрее после прямого пломбирования корневых каналов при резекции зуба. Мои наблюдения полностью подтверждают исследования авторов о нецелесообразности ретроградного пломбирования.

Б.Д. Кабаков, А.С. Иванов (1978) указывают на высокий (91,6%) положительный эффект применения резекции верхушки корней малых и больших коренных зубов. Такого успеха в своей практике мы не наблюдали. Однако в некоторых случаях мы наблюдали положительный эффект.

Причиной неудач после резекции верхушки корня чаще всего бывают не погрешности в технике проведения операции, а ошибки в определении показаний и противопоказаний к упомянутому оперативному вмешательству. Показаниями к выполнению операции являются: перелом верхней трети корня; искривление верхушки корня, препятствующее проведению заапекальной терапии; перелом инструмента в корневом канале; отсутствие успеха от заапекальной терапии; избыточное введение пломбировочного материала и распространение его под надкостницу; поднадкостничные гранулемы; околокорневые кисты, в полости которых находятся верхушки корней зубов.

Противопоказаниями к проведению операции являются: пародонтит, острый и обострившийся хронический периодонтит, подвижность зуба; обнажение анатомической шейки зуба; вовлечение в патологический процесс более одной трети верхушки зуба при

192

|

6.1. Периодонтит |

|

кистах; апиколатеральные и латеральные гранулемы; изменение цвета корня зуба; от- |

' |

сутствие части передней стенки альвеолы; пожилой возраст пациента. |

Методика операции: под местным обезболиванием делается трапециевидный разрез |

|

|

слизистой оболочки и надкостницы до кости. Основание разреза обращено к переходной склад- |

|

ке. Размеры лоскута по краям должны превышать "костное окно", которое будет образовано при |

|

удалении гранулемы или кисты на 0,5-1,0 см. Лоскут отслаивается распатором от альвеолярно- |

|

го края к переходной складке. Если при отслойке лоскута обнаруживается "костное окно", то оно |

|

расширяется костными кусачками до периферических границ патологического очага с тем, что- |

|

бы образовалась "воронкообразная" впадина. Если нет "костного окна", то оно образуется при |

|

помощи долота и молотка в проекции патологического очага. Гладилкой или костной ложкой |

|

удаляют гранулему (кисту) и освобождают верхушку корня причинного зуба. Фиссурным бором |

|

удаляют (резецируют) верхушку корня и расположенную за ним оболочку кисты или остатки |

|

гранулемы. Ретроградное пломбирование корня не применяем, т.к. остатки амальгамы попада- |

|

ют в полость (образуя свищи), а также на кровяной сгусток, задерживая (тормозя) заживление |

|

костной раны. Причинный зуб следует пломбировать до проведения оперативного вмешатель- |

|

ства. Качество пломбирования необходимо проверить при помощи рентгенограммы. При нека- |

|

чественном пломбировании корня зуба оперировать больного нельзя, т.к. возможен рецидив. |

|

Если имеется свищ на десне, то его следует иссечь и рану зашить. Слизисто-надкостничный |

|

лоскут укладывают на место. При необходимости его мобилизуют, рассекая надкостницу гори- |

|

зонтальным разрезом. Лоскут ушивают кетгутом. Следует соблюдать осторожность при резек- |

|

ции верхушки корня, чтобы не перфорировать дно носовой или верхнечелюстной полости. |

|

Под реплантацией зуба понимают пересадку удаленного зуба в его же альвеолу. Ре- |

|

плантация зубов показана при безуспешном консервативном лечении хронических периодонти- |

|

тов. Противопоказания к этому виду хирургического лечения те же, что и к резекции верхушки |

|

корня. Но при реплантации они уточняются непосредственно после извлечения зуба из лунки. В |

|

дополнение к ранее перечисленным противопоказаниям следует добавить отсутствие на корне |

|

зуба неминерализованного цемента и появление на нем участков округлой или овальной фор- |

|

мы желтого цвета, лишенных мягкотканного розового покрова, а также заболевания, угнетаю- |

|

щие процессы регенерации костной ткани. Реплантацию зуба проводят при его вывихе. |

|

Суть этой операции состоит в том, что после удаления зуба с минимальной травмой его |

|

погружают в теплый (температура 37°С) изотонический раствор хлорида натрия с добавлением |

|

антибиотиков. Нельзя хранить реплантируемый зуб в формалине и спирте. Лунку очищают от |

|

грануляций, промывают раствором антибиотиков. В асептических условиях производят механи- |

|

ческую очистку корневых каналов и кариозной полости зуба, пломбируют. Затем резецируют |

|

верхушку корня, после чего зуб вставляют в лунку. Однокорневые зубы фиксируют на две не- |

|

дели быстротвердеющей пластмассой или металлической шиной. Многокорневые зубы в фик- |

|

сации могут не нуждаться. На весь период иммобилизации зуба назначают строгий гигиениче- |

|

ский уход за полостью рта и щадящую диету. При безукоризненной технике операции корни ре- |

|

плантированного зуба, в среднем, через 8-10 лет рассасываются, зуб становится подвижным и |

|

его приходится удалять. Даже несмотря на это, данное вмешательство является оправданным. |

|

Наиболее значительные сроки реплантируемых зубов наблюдаются при пересадке случайно |

|

вывихнутого или случайно удаленного здорового зуба (по нашим данным - более 10 лет). |

|

Выделяют 3 типа сращения пересаженного зуба с альвеолой: периодонтальный - на- |

|

ступает при полном сохранении надкостницы альвеолы и остатков периодонта на корнях зуба; |

|

периодонтальнофиброзный - при частичном сохранении надкостницы альвеолы и остатков |

|

периодонта на корне зуба; остеоидный - при полном удалении надкостницы альвеолы и пе- |

|

риодонта корня зуба. Прогноз жизнеспособности реплантированного зуба наиболее благопри- |

|

ятный при периодонтальном и наименее - при остеоидном типе приживления. Реплантирован- |

|

ный зуб, по нашим наблюдениям, может функционировать 10 лет и более. |

|

К редко применяемым хирургическим способам лечения хронических периодонтитов сле- |

|

дует отнести гемисекцию, ампутацию корня, коронарорадикулярную сепарацию. |

|

Под гемисекцией понимают удаление корня вместе с прилежащей к нему коронковой ча- |

|

стью зуба. Ампутация означает удаление всего корня при сохранении коронковой части зуба. |

|

Показаниями к проведению этих оперативных вмешательств являются: наличие костных |

|

карманов в области одного из корней премоляра или моляра; пришеечный кариес одного из |

|

корней; перелом корня зуба, вертикальный раскол зуба; наличие межкорневой гранулемы, раз- |

|

режение вершины межальвеолярной перегородки после перфорации дна пульпарной камеры |

|

при лечении зуба; случаи, когда зуб используется в качестве опоры (под мостовидным проте- |

|

зом) и когда на рентгеновском снимке обнаружено значительное разрежение костной ткани у |

|

одного из его корней, а также невозможность проведения резекции верхушки корня зуба. |

193

6. ОДОНТОГЕННЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ

Проведение ампутации корня зуба вряд ли можно признать целесообразным, так как под оставшейся его частью скапливается пища, которая вызывает хроническое воспаление мягких тканей.

К противопоказаниям для проведения гемисекции и ампутации корня следует отнести: значительный дефект костных тканей лунки; случай, когда зуб не представляет функциональной и косметической ценности; наличие сросшихся корней, а также острое воспаление слизистой оболочки полости рта и непроходимые каналы корней зубов, подлежащих сохранению.

Гемисекцию и ампутацию корня зуба проводят двумя способами - с отслаиванием слизистонадкостничного лоскута и без его отслаивания. Методика проведения данных оперативных вмешательств проста и достаточно подробно описана в литературе. Поэтому мы не считаем необходимым останавливаться на ее изложении. Следует только напомнить, что после этих операций, при имеющейся подвижности оставшегося фрагмента, необходимо применить шинирование его ортодонтическими шинами или шинами, изготовленными из композиционных материалов.

Под коронаро-радикулярной сепарацией необходимо понимать рассечение зуба на две части (применяется при лечении моляров нижней челюсти) в области бифуркации с последующим тщательным сглаживанием нависающих краев, проведение кюретажа области межкорневого патологического кармана и покрытием каждого из сегментов корня коронкой.

Показаниями к проведению операции являются: наличие межкорневой гранулемы небольших размеров, перфорация дна пульпарной камеры с разрежением верхушки межкорневой перегородки. Операция противопоказанна при патологических процессах в области межкорневой перегородки, устранение которых может привести к обнажению более 1/3 длины корней.

После выполнения оперативного вмешательства на область образовавшегося патологического кармана накладывают защитную повязку и фрагменты зуба фиксируют шиной, укрепляя

ееза соседние зубы.

Втех случаях, когда вышеуказанные методы хирургического лечения не дают положительного эффекта, прибегают к операции удаления зуба.

Хирургическое лечение периодонтитов у людей преклонного возраста включает проведение одного вида оперативного вмешательства - удаления зуба. Реплантация зуба и резекция верхушки его корня у лиц пожилого возраста неприменимы и даже противопоказанны.

Кратко хочу остановиться на операции, которая не имеет прямого отношения к хроническому периодонтиту, но выполняется на альвеолярном отростке челюсти.

Компактостеотомия - операция, направленная на уменьшение сопротивления компактного вещества кости перед предстоящим перемещением аномалийно расположенного отдельного зуба или группы зубов.

Показанием является деформации зубных рядов, при которых ортодонтическое лечение неэффективно: внедрение зубов, их повороты и перемещения. Противопоказанием считаются заболевания, которые тормозят процессы регенерации (рахит, остеодисплазии, сахарный диабет и др.).

Подготовка к операции заключается в санации полости рта. Методика вмешательства заключается в следующем: выкраивание слизисто-надкостничного (трапециевидного) лоскута; перфорация компактного слоя челюсти в виде "расчёски", зубцы которой входят между перемещаемыми зубами (межальвеолярная остеотомия), а основание находится над этой группой зубов (проводится с вестибулярной и нёбной или язычной стороны); ушивание раны; фиксация и аппаратурное перемещение зубов.

Аутотрансплантация зуба - пересадка его в другую альвеолу.

При внедрении дистопированного зуба в беззубые участки альвеолярного отростка необходимо с помощью бора создать лунку для перемещаемого зуба, а после трансплантации последнего осуществить его фиксацию шиной, которая удерживается не менее двух недель. Выполняя компактостеотомию или аутотрансплантацию нужно соблюдать осторожность во избежание вскрытия дна верхнечелюстной пазухи или носовой полости. При перемещении зуба следует удалить пульпу с последующей пломбировкой корневых каналов по общепринятым методикам.

Н.А. Чудновская (1962) получила положительные результаты аутотрансплантации - пересадки непрорезавшегося зуба мудрости с околозубным мешочком в сформированную лунку первого нижнего моляра. Фиксацию зуба осуществляли шиной-каппой на 4 недели. На серии рентгенснимков автор, в дальнейшем, отметила рост корней, формирование бифуркации и приживление аутотрансплантата.

194

6.2.Периостит

6.2.ПЕРИОСТИТ

Периостит - это заболевание, которое характеризуется распространением воспалительного процесса на надкостницу альвеолярного отростка и тела челюсти из одонтогенного или неодонтогенного очага.

Периостит челюстей встречается у 5,2-5,4% больных, находящихся на лечении в поликлинике (Я.М. Биберман, 1965; А.Н. Фокина, Д.С. Сагатбаев, 1967). По нашим данным (А.А. Тимофеев, 1983), у 20-23% больных, находившихся на стационарном лечении с воспалительными заболеваниями, наблюдались осложненные формы периостита. В острой форме периостит протекает в 94-95% случаев, а в хронической - в 5-6%.

Локализовался периостит на одной стороне челюсти, чаще поражая ее с вестибулярной поверхности (у 93,4% больных). В области нижней челюсти периостит наблюдался у 61,3% больных, верхний - у 38,7% (А.А. Тимофеев, 1983).

® Острый периостит

Возникновению острого одонтогенного периостита предшествуют следующие заболевания: обострение хронического периодонтита - у 73,3% больных; альвеолиты - у 18,3%; затрудненное прорезывание зуба мудрости - у 5,0%; нагноившиеся одонтогенные кисты челюстей - у 1,7%, пародонтит - у 1,7% больных. Заболевание чаще развивается после травматической операции удаления зуба, при неполном его удалении и реже - после атравматично выполненного оперативного вмешательства. Травма, связанная с удалением зуба, может вызвать активизацию дремлющей инфекции, находящейся в периодонтальной щели, что ведет к распространению воспалительного процесса под надкостницу.

Острый одонтогенный периостит бывает серозной и гнойной формы. Серозный периостит рассматривают, как реактивный воспалительный процесс в надкостнице, который сопутствует обострившемуся хроническому периодонтиту. При гнойном периостите экссудат из воспаленного периодонта проникает под надкостницу через фолькманновские и гаверсовы каналы, по лимфатическим сосудам или через ранее образовавшуюся узуру в стенке лунки (Г.А. Васильев, 1972).

Считаю, что при таком механизме распространения инфекционного процесса трудно представить острый одонтогенный периостит, осложненный абсцессами и флегмонами, протекающий без выраженной деструкции костной ткани. В эксперименте, проведенном на животных и трупах людей, заключающемся во введении в лунку зуба, корневой канал или периодонтальную щель под давлением раствора метиленового синего, А.И. Василенко (1966) отметил его распространение вдоль костномозговых балочек во все отделы нижней челюсти и окружающие мягкиеткани.

Распространение при периостите инфекционного процесса под надкостницу лимфогенным путем менее вероятно, так как в этих случаях скорее можно ожидать задержку микробов, токсинов и продуктов тканевого распада в регионарных лимфатических узлах и последующее развитие лимфаденита и аденофлегмоны. Считаю, что формирование гнойника в околочелюстных мягких тканях связано не с прорывом гноя под надкостницу, а с образованием в этом месте "собственного" гноя под влиянием микроорганизмов, бактериальных токсинов и продуктов тканевого распада.

По моему мнению, продукты тканевого распада микроорганизмов, токсины, а иногда и сами микробы из одонтогенных очагов проникают в надкостницу вдоль сосудов, которые проходят в каналах компактного слоя кости. Первое проникновение этих веществ обычно не вызывает развития воспалительного процесса, а лишь формирует местную сенсибилизацию тканей. Последующее попадание микробов в организм, а также снижение его реактивности, при повышении аллергизации, при парааллергических реакциях (переохлаждение, перегревание, физическое перенапряжение и др.) вызывает развитие инфекционноаллергического воспаления с последующим выпотом экссудата под периост челюсти.

Установлено, что в роли возбудителя заболевания обычно выступает непатогенный стафилококк. Поскольку продукты жизнедеятельности этой микрофлоры не обладают повреждающим действием, то в возникновении одонтогенного периостита особую роль отводят механизмам аллергии.

При изучении с помощью внутрикожных проб и лабораторных тестов микробной сенсибилизации организма больного к возбудителям, находящимся в очаге гнойного воспаления челюсти, нами установлено, что у больных острым одонтогенным периоститом она возникает в ответ на действие некоторых бактериальных аллергенов. На аллерген стафилококка сенсибилизация организма была в 3 раза выше нормы, на аллерген стрептококка - в 2 (А.А. Тимофеев, 1982).

195