- •Билет №2

- •2) В инфекционное отделение больницы был доставлен пациент, проработавший геодезистом-картографом на вырубленных территориях тайги. Ему был поставлен диагноз – весенне-летний энцефалит.

- •Билет №3

- •1. Что такое сцепленное с полом наследование? Объясните сцепленное с х-хромосомой наследование.

- •Классификация типов наследования признаков при моногенном наследовании.

- •Классификация типов наследования признаков при полигенном наследовании.

- •1. В середине 40-х годов χχ века было установлено, что обеспечение свойств наследственности и изменчивости связано с молекулой днк.

- •2. Наиболее частый порок сосудов у человека – персистирование Ботталова протока.

- •4. Практический навык: составьте родословную семьи с ахондроплазией.

- •1. У прокариот установлена оперонная модель регуляции экспрессии генов, что было доказано в 1961 году французскими микробиологами Жакобом и Моно на примере лактозного оперона у кишечной палочки.

- •4. Практический навык:

- •1. В природе существ. Знач. Разнообразие клеток. Число же главных типов клеточн. Организации ограничено 2-мя.

- •1.Перечислить типы клет. Организации. Назовите представителей клеток каждого типа?

- •2.Основные черты строения про- и эукариотических клеток?

- •3. Особенности организации генетического материала у про- и эукариот?

- •4. Биоконцентрирование или Биоаккумуляция. Примеры?

- •5. Ксенобиотики. Превращение ксенобиотиков в организме человека?

- •1. Назовите этапы формирования жевательной поверхности зубов млекопитающих и человека

- •2. Охарактеризуйте типы прикрепления зубов к челюсти.

- •3. Из каких зародышевых листков развиваются эмаль, дентин, и пульпа зуба?

- •4. Какие эволюционные преобразования зубной системы отмечаются у человека?

- •5. Происхождение онто-филогенетических пороков зубной системы человека:

- •4. Поперечный срез аскариды. Локализация в теле человека, заболевание?

- •Билет16

- •3) Гипоплазия эмали (тонкая зернистая эмаль, зубы светло-бурого цвета) наследуется как сцепленный с х-хромосомой доминантный признак.

- •II Проверка практических навыков

- •3. Синтез днк идет только в направлении 5¢ - 3¢, а так как две матричные цепи днк антипараллельны, то и образование дочерних цепей идет в противоположных направлениях.

- •3. В практике стоматолога встречаются пороки зубо-челюстной системы: сверхкомплектные зубы, наличием трем и диастем, конические зубы.

- •4. Практический навык: составьте родословную семьи с ахондроплазией.

- •1.Назовите стадии овогенеза и объясните уменьшение числа овоцитов.

- •Эволюция двух первых жаберных (висцеральных) дуг в ряду позвоночных:

- •1.Перечислите основные элементы челюстной и подъязычных дуг.

- •2.Чем характеризуется каждый тип сочленения?

- •3.Для каких классов позвоночных характерны данные типы сочленения. С какими эволюционными событиями связан переход от одного типа сочленения к другому?

- •4.В состав каких структур включаются элементы челюстной и подъязычной висцеральных дуг?

- •5.Назовите онто-филогенетически обусловленные пороки развития у человека, связанные с эволюционными преобразованиями висцеральных дуг.

- •- Отсутствие слухового прохода и евстахиевой трубы

- •1)У человека при оплодотворении к яйцеклетке приближается большое кол-во сперматозоидов, но сливается с ней только один. Это явление получило название моноспермия.

- •1. Какие процессы препятствуют проникновению других сперматозоидов в клетку?

- •2.Назовите стадии оплодотворения и охарактеризуйте их.

- •3.Объясните роль гамонов в оплодотворении.

- •Билет17

- •3)В практике стоматолога встречаются пороки зубо-челюстной системы: сверхкомплектные зубы, наличие трем и диастем, конические зубы.

- •I. Используя знания теории оперона Жакоба-Моно, какие механизмы регуляции экспрессии генов реализуются в бактериальных клетках.

- •5.Назовите онто-филогенетически обусловленные пороки развития у человека, связанные с эволюционными преобразованиями висцеральных дуг.

- •4. Анализ кариограммы

- •2. Каков жизненный цикл данного паразита? Жизненный цикл:

- •3. Является ли данное заболевание природно-очаговым?

- •4.Почему термич. Обработка мяса не предотвратила инвазию?

- •5.Какие основные меры профилактики против заражения данным паразитом?

- •3.) Во время медосмотра у пациента был обнаружен шейный свищ.

- •4) Всуд поступило заявление о взыскании алиментов с предполагаемого отца. Мать и ребёнок имеют 1-ю группу крови, а отец 4-ю. Какое заключение даст судебная экспертиза?

- •1. Какие органы в эмбриогенезе позвоночных обеспечивают жизненно важные ф-ции?

- •2. Что лежит в основе деления позв. На 2-е группы: Анамнии и Амниоты, Представители?

- •3. Зародышевые оболочки плацентарных млекопит. И человека. Функции?

- •4. Какие функции выполняет плацента? Чем образована материнская и зародышевая часть плаценты?

- •5. Типы плацент? Какой тип у человека?

- •3) В процессе развития висцерального черепа человека можно проследить повторение этапов филогенетических преобразований висцеральных дуг в ряду челюстноротых.

- •4). Практический навык

- •1. В процессе ряда последовательных митотических делений зиготы образуется многоклеточный организм.

- •2. В мазке из выделений мочепол. Путей мужчины были обнаружены одноклет. Паразиты грушевидной ф-мы с 4-мя жгутиками, ундулирующей мембраной и опорным стержнем- аксостилем.

- •5. Укажите меры общественной и личной профилактики.

- •5. Объясните происхождение онто-филогенетических пороков зубной системы человека: сверхкомплектные зубы, тремы, диастемы, конические зубы, сильное развитие клыков.

- •4. Составить и проанализировать родословную. Генотип пробанда, его сына и дочери?

- •Билет26

- •1)В основе дробления зародыша лежит деление клеток митозом, приводящее к увеличению количества клеток. Однако, в объеме зародыш не увеличивается.

- •3) Гипоплазия эмали (тонкая зернистая эмаль, зубы светло-бурого цвета) наследуется как сцепленный с х-хромосомой доминантный признак.

- •4) Фасциолез (фасциола обыкновенная)

- •Экзаменационное задание №28

- •I ситуационные задачи

- •I I . Проверка проктических навыков.

- •Экзаменационное задание №29

- •I ситуационные задачи

- •I I . Проверка проктических навыков.

- •Билет 38

- •Билет№30

- •Билет№31

- •1.Каков хар-р прикрепления челюстного аппарата к мозговому черепу у млекопитающих и человека?

- •Кзаменационное задание №37

- •1.Перечислите основные элементы челюстной и подъязычных дуг.

- •2.Чем характеризуется каждый тип сочленения?

- •3.Для каких классов позвоночных характерны данные типы сочленения. С какими эволюционными событиями связан переход от одного типа сочленения к другому?

- •4.В состав каких структур включаются элементы челюстной и подъязычной висцеральных дуг?

- •5.Назовите онто-филогенетически обусловленные пороки развития у человека, связанные с эволюционными преобразованиями висцеральных дуг.

- •II. Практические навыки.

- •Билет № 39

- •Билет № 41

- •Часть 2

- •Билет 40

- •Часть 2

- •I. Молекула днк, явл. Носителем наследственной информации, кот. Реализуется в процессе синтеза белка.

- •Какова молекулярная структура днк?

- •Что такое генетический код, свойства ген.Кода?

- •3. Процессы в период транскрипции (кратко)?

- •4. Процессинг (посттранскрипция)?

- •5. Трансляция?

- •II. При раскопках в Южн. Африке были обнаружены костные останки древних гоминид. Возраст 2,8-1,5 млн. Лет, прямоходящие, объем мозга 700 см3.

- •5. Как происходит эволюция чел на 1-м этапе антропогенеза?

- •III. В стомат. Клинику обрат пац. Со сверхкомплектными зубами

- •1.Основные направления эволюции зубов у позвоночных?

- •2.Что такое полифиодонтизм и дифиодонтизм?

- •Билет № 45

- •3. Гипоплазия эмали наследуется, как сцепленный с х-хромосомой доминантный признак.

- •2) Какой закон отражает связь индивидуального и исторического развития организма?

- •3) Основные эволюционные преобразования зубочелюстной системы позвоночных?

- •4) Гомологами каких структур низших позвоночных явл. Зубы?

- •5) Эвол. Преобразования зубочелюстной сист. Человека?

- •1. У здоровых родителей родился сын с тяжелыми наследственными заболеваниями миодистрофия Дюшена (рецессивный сцепленный с х-хромосомой признак)

- •1. Причина рождения больного ребенка?

- •2.Какой вид изменчивости проявился в этом случае? Возможные мех-мы возникновения такой изменчивости?

- •3. В практике стоматолога встречаются пороки зубочелюстной системы (Сверхкомплектные зубы, диастемы, конические зубы)

- •2) Какой закон отражает связь индивидуального и исторического развития организма?

- •3) Основные эволюционные преобразования зубочелюстной системы позвоночных?

- •4) Гомологами каких структур низших позвоночных явл. Зубы?

- •5) Эвол. Преобразования зубочелюстной сист. Человека?

- •4. Таежный клещ

- •Билет № 48

- •Экзаменационное задание № 49

- •1. Назовите стадии гаметогенеза и дайте их характеристику.

- •2. На какой стадии происходит редукция числа хромосом?

- •3. Какаие процессы в гаметогенезе обуславливают генетическое разнообразие гамет?

- •4. Назовите отличительные особенности овогенеза и сперматогенеза у человека.

- •5. Укажите возможные механизмы нарушения числа хромосом в половых клетках. К чему приводят эти нарушения?

- •1. Какие области значений экологического фактора называют биоинтервалом или диапазоном выживания?

- •2. В чем сущность понятий экологического оптиума, зон адаптаций, пределов выносливости, биологической нормы, зон летальности?

- •3. Что такое экологическая пластичность организмов, какие виды организмов различают по отношению к ней?

- •4. Какой экологический фактор называют лимитирующим? Представления к. Либиха, закон биологичской стойкости в. Шелфорда и ю. Одума.

- •5. Какова экологическая пластичность человека как индивидуума и как представителя социума?

- •1. Что такое сцепленное с полом наследование? Объясните сцепленное с х-хромосомой наследование.

- •2. Назовите другие типы наследования. Чем они характеризуются?

- •Экзаменационное задание №50

- •1. Перечислите основные механизмы онтогенеза.

- •2. Какие клеточные процессы лежат в основе роста и морфогенеза?

- •3. Что такое дифференцировка клеток, ее цитогенетические основы?

- •4. В чем заключено явление эмбриональной индукции?

- •5. Приведите примеры индукционных изменений.

- •1. Инвазию каким паразитом можно предположить?

- •1.Каков хар-р прикрепления челюстного аппарата к мозговому черепу у млекопитающих и человека?

Билет 40

1. Какие клеточные процессы происходят при формирование органов?

Органогенезы, заключающиеся в образовании отдельных органов, составляют основное содержание эмбрионального периода. Они продолжаются в личиночном и завершаются в ювенильном периоде. Органогенезы отличаются наиболее сложными и разнообразными морфогенетическими преобразованиями. Необходимой предпосылкой перехода к органогенезам является достижение зародышем стадии гаструлы, а именно формирование зародышевых листков. Занимая определенное положение друг по отношению к Другу, зародышевые листки, контактируя и взаимодействуя, обеспечивают такие взаимоотношения между различными клеточными группами, которые стимулируют их развитие в определенном направлении. Это так называемая эмбриональная индукция —важнейшее следствие взаимодействия между зародышевыми листками.

В ходе органогенезов изменяются форма, структура и химический состав клеток, обособляются клеточные группы, представляющие собой зачатки будущих органов. Постепенно развивается определенная форма органов, устанавливаются пространственные и функциональные связи между ними. Процессы морфогенеза сопровождаются дифференциацией тканей и клеток, а также избирательным и неравномерным ростом отдельных органов и частей организма. Обязательным условием органогенезов наряду с размножением, миграцией и сортировкой клеток является их избирательная гибель (см. разд. 8.2.4).

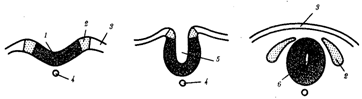

Самое начало органогенеза называют нейруляцией. Нейруляция охватывает процессы от появления первых признаков формирования нервной пластинки до замыкания ее в нервную трубку (рис. 7.9). Параллельно формируются хорда и вторичная кишка, а лежащая по бокам от хорды мезодерма расщепляется в краниокаудальном направлении на сегментированные парные структуры — сомиты.

Нервная система позвоночных, включая человека, отличается устойчивостью основного плана строения на протяжении всей эволюционной истории подтипа. В формировании нервной трубки у всех хордовых много общего. Вначале неспециализированная спинная эктодерма, отвечая на индукционное воздействие со стороны хордомезодермы, превращается в нервную пластинку, представленную нейроэпителиальными клетками цилиндрической формы.

Рис. 7.9. Последовательные стадии формирования нервной трубки и нервного гребня на 3-й неделе развития человеческого эмбриона (поперечный срез):

1—нервная пластинка, 2—нервный гребень, 3—эктодерма, 4—хорда, 5—нервная бороздка, 6—невроцель

Нервная пластинка недолго остается уплощенной. Вскоре ее боковые края приподнимаются, образуя нервные валики, которые лежат по обе стороны неглубокой продольной нервной бороздки. Края нервных валиков далее смыкаются, образуя замкнутую нервную трубку с каналом внутри — невроцелем. Раньше всего смыкание нервных валиков происходит на уровне начала спинного мозга, а затем распространяется в головном и хвостовом направлениях. Показано, что в морфогенезе нервной трубки большую роль играют микротрубочки и микрофиламенты нейроэпителиальных клеток. Разрушение этих клеточных структур колхицином и цитохалазином В приводит к тому, что нервная пластинка остается открытой. Несмыкание нервных валиков ведет к врожденным порокам развития нервной трубки.

После смыкания нервных валиков клетки, первоначально располагавшиеся между нервной пластинкой и будущей кожной эктодермой, образуют нервный гребень. Клетки нервного гребня отличаются способностью к обширным, но строго регулируемым миграциям по всему телу (см. разд. 8.2.2, рис. 8.1) и образуют два главных потока. Клетки одного из них—поверхностного—включаются в эпидермис или дерму кожи, где дифференцируются в пигментные клетки. Другой поток мигрирует в брюшном направлении, образует чувствительные спинномозговые ганглии, симпатические нервные узлы, мозговое вещество надпочечников, парасимпатические ганглии. Клетки из черепного отдела нервного гребня дают начало как нервным клеткам, так и ряду других структур, таких, как жаберные хрящи, некоторые кроющие кости черепа.

Мезодерма, занимающая место по бокам от хорды и распространяющаяся далее между кожной эктодермой и энтодермой вторичной кишки, подразделяется на дорсальную и вентральную области. Дорсальная часть сегментирована и представлена парными сомитами. Закладка сомитов идет от головного к хвостовому концу. Вентральная часть мезодермы, имеющая вид тонкого слоя клеток, называется боковой пластинкой. Сомиты соединены с боковой пластинкой промежуточной мезодермой в виде сегментированных ножек сомитов.

Все области мезодермы постепенно дифференцируются. В начале формирования сомиты имеют конфигурацию, характерную для эпителия с полостью внутри. Под индукционным воздействием, исходящим от хорды и нервной трубки, вентромедиальные части сомитов — склеротомы —превращаются во вторичную мезенхиму, выселяются из сомита и окружают хорду и вентральную часть нервной трубки. В конце концов из них образуются позвонки, ребра и лопатки.

Дорсолатеральная часть сомитов с внутренней стороны образует миотомы, из которых разовьются поперечно-полосатые скелетные мышцы тела и конечностей. Наружная дорсолатеральная часть сомитов образует дерматомы, которые дают начало внутреннему слою кожи — дерме. Из области ножек сомитов с зачатками нефротом и гонотом образуются органы выделения и половые железы.

Правая и левая несегментированные боковые пластинки расщепляются на два листка, ограничивающих вторичную полость тела — целом. Внутренний листок, прилежащий к энтодерме, называют висцеральным. Он окружает кишку со всех сторон и образует брыжейку, покрывает легочную паренхиму и мышцу сердца. Наружный листок боковой пластинки прилежит к эктодерме и называется париетальным. В дальнейшем он образует наружные листки брюшины, плевры и перикарда.

Энтодерма у всех зародышей в конечном счете образует эпителий вторичной кишки и многие ее производные. Сама вторичная кишка всегда располагается под хордой.

Таким образом, в процессе нейруляции возникает комплекс осевых органов нервная трубка — хорда — кишка, представляющих собой характернейшую черту организации тела всех хордовых. Одинаковое происхождение, развитие и взаимное расположение осевых органов выявляют их полную гомологию и эволюционную преемственность.

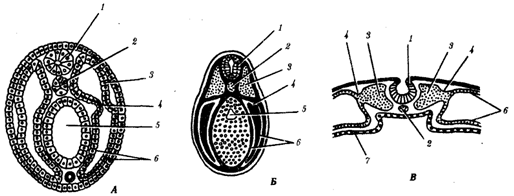

При углубленном рассмотрении и сравнении процессов нейруляции у конкретных представителей типа хордовых выявляются некоторые различия, которые связаны в основном с особенностями, зависящими от строения яйцеклеток, способа дробления и гаструляции (рис. 7.10). Обращают внимание отличающаяся форма зародышей и смещение времени закладки осевых органов друг относительно друга, т.е. описанная выше гетерохрония.

Рис. 7.10. Нейрулы различных хордовых животных.

А — ланцетник; Б —лягушка; В — цыпленок:

1—нервная трубка, 2—хорда, 3—сомит, 4—ножка сомита, 5—вторичная кишка, 6—боковая пластинка, 7—энтодерма

Эктодерма, мезодерма и энтодерма в ходе дальнейшего развития, взаимодействуя друг с другом, участвуют в формировании определенных органов. Возникновение зачатка органа связано с местными изменениями определенного участка соответствующего зародышевого листка. Так, из эктодермы развиваются эпидермис кожи и его производные (перо, волосы, ногти, кожные и молочные железы), компоненты органов зрения; слуха, обоняния, эпителий ротовой полости, эмаль зубов. Важнейшими эктодермальными производными являются нервная трубка, нервный гребень и образующиеся из них все нервные клетки.

Производными энтодермы являются эпителий желудка и кишки, клетки печени, секретирующие клетки поджелудочной, кишечных и желудочных желез. Передний отдел эмбриональной кишки образует эпителий легких и воздухоносных путей, а также секретирующие клетки передней и средней долей гипофиза, щитовидной и паращитовидной желез.

Мезодерма помимо уже описанных выше скелетных структур, скелетной мускулатуры, дермы кожи, органов выделительной и половой систем образует сердечно-сосудистую систему, лимфатическую систему, плевру, брюшину и перикард. Из мезенхимы, имеющей смешанное происхождение за счет клеток трех зародышевых листков, развиваются все виды соединительной ткани, гладкая мускулатура, кровь и лимфа (подробнее в разд. 8.2.5, схема 8.1).

Зачаток конкретного органа формируется первоначально из определенного зародышевого листка, но затем орган усложняется и в итоге в его формировании принимают участие два или три зародышевых листка.

2. Какие органы закладываются первыми у хордовых?

Тип хордовые подразделяется на три подтипа: бесчерепные, оболочники и позвоночные. Несмотря на большое многообразие видов, тело всех хордовых имеет общий план строения и состоит из головы, туловища, хвоста и конечностей. Главной особенностью представителей типа является наличие (хотя бы на одной из стадий индивидуального развития) хорды — гибкого, упругого тяжа, выполняющего роль осевого скелета. Хорда располагается над кишечником и формируется из энтодермы путем отщепления клеточного тяжа от спинной стороны кишечной трубки. У бесчерепных она существует на протяжении всей жизни, а у черепных вытесняется позвоночником, образующимся из мезодермы. Из остатков хорды формируются хрящевые прокладки между позвонками. Нервная система трубчатого типа у хордовых происходит из эктодермы, путем ее впячивания над хордомезодермальным зачатком и отшнуровывания образовавшейся толстостенной трубки, передний конец которой расширяется и формирует у эволюционно продвинутых животных головной мозг. Представители типа имеют жаберные щели, пронизывающие стенки глотки, соединяя ее полость с внешней средой. У водных форм они существуют в течение всей жизни, и над ними закладываются жабры; у наземных зачатки жаберных щелей присутствуют только на стадии зародыша, впоследствии зарастая, у взрослых животных органами дыхания являются легкие. В расположении органов у хордовых также есть ряд особенностей: сердце находится на брюшной стороне, под пищеварительным трактом, а нервная трубка над ним. Для хордовых, кроме того, характерна двусторонняя симметрия тела, наличие вторичного рта, метамерии (однако не столь выраженной, как у беспозвоночных) и вторичной полости тела — целома.

3. назовите зародышевые листки и их производные.

Зародышевые листки (лат. folia embryonal), зародышевые пласты, слои тела зародыша многоклеточных животных, образующиеся в процессе гаструляции и дающие начало разным органам и тканям. У большинства организмов образуется три зародышевых листка: наружный — эктодерма, внутренний — энтодерма и средний мезодерма.

Производные эктодермы выполняют в основном покровную и чувствительную функции, производные энтодермы — функции питания и дыхания, а производные мезодермы — связи между частями зародыша, двигательную, опорную и трофическую функции.

Учение о зародышевых листках — одно из основных обобщений в эмбриологии — сыграло большую роль в истории биологии. Образование зародышевых листков — первый признак дифференцировки зародыша.

4. В какой период эмбриогенеза человека начинается закладка органов?

Органогенез — последний этап эмбрионального индивидуального развития, которому предшествуют оплодотворение, дробление, бластуляция и гаструляция.

В органогенезе выделяют нейруляцию, гистогенез и органогенез.

В процессе нейруляции образуется нейрула, в которой закладывается мезодерма, состоящая из трёх зародышевых листков (третий листок мезодермы расщепляется на сегментированные парные структуры — сомиты) и осевого комплекса органов — нервной трубки, хорды и кишки. Клетки осевого комплекса органов взаимно влияют друг на друга. Такое взаимное влияние получило название эмбриональной индукции.

В процессе гистогенеза образуются ткани организма. Из эктодермы образуются нервная ткань и эпидермис кожи с кожными железами, из которых впоследствии развивается нервная система, органы чувств и эпидермис. Из энтодермы образуются хорда и эпителиальная ткань, из которой впоследствии образуются слизистые, лёгкие, капилляры и железы (кроме половых и кожных). Из мезодермы образуются мышечная и соединительная ткань. Из мышечной ткани образуются ОДС, кровь, сердце, почки и половые железы.

5.К какому времени эмбриогенеза уже заложены все системы органов человека?

Морфогене́з (англ. Morphogenesis, от греч. morphê форма и genesis происхождение, или буквально «формообразование») — возникновение и развитие органов, систем и частей тела организмов как в индивидуальном (онтогенез), так и в историческом, или эволюционном, развитии (филогенез). Изучение особенностей морфогенеза на разных этапах онтогенеза в целях управления развитием организмов составляет основную задачу биологии развития, а также генетики, молекулярной биологии, биохимии, эволюционной физиологии, и связано с изучением закономерностей наследственности.

Процесс морфогенеза контролирует организованное пространственное распределение клеток во время эмбрионального развития организма. Морфогенез может проходить также и в зрелом организме, в клеточных культурах или опухолях. Морфогенез также описывает развитие неклеточных форм жизни, у которых нет эмбриональной стадии в их жизненном цикле. Морфогенез описывает эволюцию структур тела в пределах таксономической группы.

Морфогенетический ответ в организме может быть вызван гормонами, окружающими химическими сигналами широкого диапазона: от продуктов жизнедеятельности других клеток и организмов до токсических веществ и радионуклидов, или механическими воздействиями.