- •ПРЕДИСЛОВИЕ

- •ВВЕДЕНИЕ

- •ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ

- •Элберт Хаббард

- •ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- •ГЛАВА 1

- •ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В ТЕОРИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

- •1. ЧТО ТАКОЕ НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ?

- •2. ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ – ИНСТРУМЕНТ ПОЗНАНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

- •4. ПРОЕКЦИОННОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ – АНАЛОГ ПОНЯТИЯ ФУНКЦИИ

- •Свойства центрального проецирования

- •Свойства параллельного проецирования

- •5. МЕТОД ДВУХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

- •6. МОДЕЛЬ ТОЧКИ В ОРТОГОНАЛЬНЫХ ПРОЕКЦИЯХ

- •ВЫВОДЫ

- •ПРЯМАЯ ЛИНИЯ И ПЛОСКОСТЬ

- •1. ПОЛОЖЕНИЕ ПРЯМОЙ В ПРОСТРАНСТВЕ

- •3. ВЗАИМНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДВУХ ПРЯМЫХ

- •4. ПОЛОЖЕНИЕ ПЛОСКОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕ

- •5. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛОСКОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО ОСНОВНЫХ ПЛОСКОСТЕЙ ПРОЕКЦИЙ

- •Проецирующая плоскость

- •Плоскость уровня

- •ВЫВОДЫ

- •УПРАЖНЕНИЕ

- •Задача № 1

- •Порядок выполнения

- •Задача № 2

- •Порядок выполнения

- •Задача № 3

- •Порядок выполнения

- •Задача № 4

- •Порядок выполнения

- •Задача № 5

- •Порядок выполнения

- •ГЛАВА 3

- •СПОСОБЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРОЕКЦИЙ

- •1. ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ПРЯМОЙ ЛИНИИ ПЛОСКОСТИ

- •1.1. ПРЯМАЯ ОБЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ В ПЛОСКОСТИ

- •1.2. ГЛАВНЫЕ ЛИНИИ ПЛОСКОСТИ

- •Линии уровня

- •Линии наибольшего наклона плоскости

- •2. СПОСОБЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРОЕКЦИЙ

- •2.1. ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

- •2.2. ВРАЩЕНИЕ ВОКРУГ ОСЕЙ, ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫХ ПЛОСКОСТЯМ ПРОЕКЦИЙ

- •2.3. ВРАЩЕНИЕ ВОКРУГ ОСЕЙ, ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПЛОСКОСТЯМ ПРОЕКЦИЙ

- •2.4. ВРАЩЕНИЕ ВОКРУГ ОСЕЙ, ЛЕЖАЩИХ В ПЛОСКОСТЯХ ПРОЕКЦИЙ (СОВМЕЩЕНИЕ С ПЛОСКОСТЯМИ ПРОЕКЦИЙ)

- •2.5. ЗАМЕНА ПЛОСКОСТЕЙ ПРОЕКЦИЙ

- •ВЫВОДЫ

- •УПРАЖНЕНИЕ

- •ГЛАВА 4

- •ОБОБЩЕННЫЕ ПОЗИЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

- •1.1. ПРЯМАЯ ЛИНИЯ, ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПЛОСКОСТИ

- •1.2. ПРЯМАЯ ЛИНИЯ, ПЕРЕСЕКАЮЩАЯ ПЛОСКОСТЬ (ОБЩИЙ СЛУЧАЙ)

- •1.3. ПРЯМАЯ ЛИНИЯ, ПЕРПЕНДИКУЛЯРНАЯ ПЛОСКОСТИ

- •2. ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛОСКОСТЕЙ

- •2.1. ПЛОСКОСТИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ

- •2.2. ПЛОСКОСТИ ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ (ОБЩИЙ СЛУЧАЙ)

- •2.3. ПЛОСКОСТИ ВЗАИМНО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЕ

- •3. ВЗАИМНО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЕ ПРЯМЫЕ

- •4. ОБОБЩЕННЫЕ ПОЗИЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

- •4.1. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ КРИВОЙ ЛИНИИ С ПОВЕРХНОСТЬЮ

- •4.2. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- •4.3. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА

- •ВЫВОДЫ

- •УПРАЖНЕНИЕ

- •Задача № 1

- •Порядок выполнения

- •Задача № 2

- •Порядок выполнения

- •Задача № 3

- •Порядок выполнения

- •Задача № 4

- •Порядок выполнения

- •Задача № 5

- •Порядок выполнения

- •ГЛАВА 5

- •1. ОБ АНАЛОГИИ МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ «ФУНКЦИЯ» И «ОТОБРАЖЕНИЕ»

- •2. ПЕРСПЕКТИВНАЯ КОЛЛИНЕАЦИЯ

- •Теорема Дезарга

- •Гомология

- •3. ПЕРСПЕКТИВНО-АФФИННОЕ (РОДСТВЕННОЕ) СООТВЕТСТВИЕ

- •4. СРАВНЕНИЕ ДВУХ ГОМОЛОГИЙ

- •ВЫВОДЫ

- •УПРАЖНЕНИЕ

- •Порядок выполнения

- •ГЛАВА 6

- •ПРОЕКЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ТРЕХМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ

- •1. ВНЕШНЯЯ ФОРМА ПРЕДМЕТОВ И НЕОБХОДИМОСТЬ ВЫЯВЛЕНИЯ ИХ ВНУТРЕННИХ КОНТУРОВ

- •2. СИСТЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

- •3. ВИДЫ

- •3.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ

- •3.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ

- •3.3. МЕСТНЫЕ ВИДЫ

- •4. РАЗРЕЗЫ

- •4.1. ВИДЫ РАЗРЕЗОВ

- •4.2. ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗРЕЗОВ

- •5. СЕЧЕНИЯ

- •ВЫВОДЫ

- •УПРАЖНЕНИЕ

- •Задача № 1

- •Порядок выполнения

- •Задача № 2

- •Порядок выполнения

- •КРИВЫЕ ЛИНИИ

- •1. СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ КРИВЫХ ЛИНИЙ

- •2. КЛАССИФИКАЦИЯ КРИВЫХ ЛИНИЙ

- •3. СПОСОБЫ ЗАДАНИЯ КРИВЫХ ЛИНИЙ

- •4. КАСАТЕЛЬНАЯ И НОРМАЛЬ К КРИВОЙ ЛИНИИ

- •5. УРАВНЕНИЯ КАСАТЕЛЬНОЙ И НОРМАЛИ

- •6. ВЕКТОР-ФУНКЦИЯ

- •7. КРИВИЗНА КРИВОЙ

- •8. КРУГ КРИВИЗНЫ

- •9. ЭВОЛЮТА И ЭВОЛЬВЕНТА

- •10. КРИВИЗНА ОКРУЖНОСТИ

- •11. КРИВЫЕ ЛИНИИ ВТОРОГО ПОРЯДКА

- •11.1. ЭЛЛИПС

- •11.2. ПАРАБОЛА

- •11.3. ГИПЕРБОЛА

- •12. КОНИЧЕСКИЕ СЕЧЕНИЯ

- •13. ПРОЕКЦИИ КРИВЫХ ЛИНИЙ

- •14. ЭЛЛИПС – ФИГУРА, РОДСТВЕННАЯ ОКРУЖНОСТИ

- •15. ОКРУЖНОСТЬ В ПЛОСКОСТИ ОБЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

- •15.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ МАЛОЙ ОСИ ЭЛЛИПСА МЕТОДОМ ЗАМЕНЫ ПЛОСКОСТЕЙ ПРОЕКЦИЙ

- •15.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ МАЛОЙ ОСИ ЭЛЛИПСА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛИНИИ НАИБОЛЬШЕГО НАКЛОНА ПЛОСКОСТИ

- •ВЫВОДЫ

- •УПРАЖНЕНИЕ

- •Порядок выполнения

- •ГЛАВА 8

- •КРИВЫЕ ЛИНИИ, ИМЕЮЩИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ.

- •ОБВОДЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- •1. НЕКОТОРЫЕ ПЛОСКИЕ КРИВЫЕ, ИМЕЮЩИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

- •1.1. ЦИКЛИЧЕСКИЕ КРИВЫЕ

- •Циклоида

- •Эпициклоиды

- •Гипоциклоиды

- •1.2. СПИРАЛИ

- •1.3. ПОДЕРЫ

- •2.ПЛОСКИЕ СОСТАВНЫЕ КРИВЫЕ ЛИНИИ (ОБВОДЫ) ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- •2.1. АППРОКСИМАЦИЯ ТОЧЕЧНЫХ МАССИВОВ

- •2.3. ХАРАКТЕРНЫЕ ТОЧКИ КРИВЫХ

- •2.4. ПОРЯДОК ГЛАДКОСТИ ОБВОДОВ

- •2.5. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ ОБВОДОВ

- •2.5.1. ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ДУГАМИ ОКРУЖНОСТЕЙ

- •2.5.2. ИНТЕРПОЛЯЦИЯ КРИВЫМИ ВТОРОГО ПОРЯДКА

- •2.5.3. ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ОБВОДОВ СПЛАЙН-ФУНКЦИЯМИ

- •ВЫВОДЫ

- •ГЛАВА 9

- •МНОГОГРАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ И МНОГОГРАННИКИ.

- •СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- •1. МНОГОГРАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

- •2. НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ МНОГОГРАННИКОВ

- •3. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ МНОГОГРАННИКА ПЛОСКОСТЬЮ

- •5. ВЗАИМНОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ МНОГОГРАННИКОВ

- •6. РАЗВЕРТКИ МНОГОГРАННИКОВ

- •6.1. СПОСОБ НОРМАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

- •6.2. СПОСОБ РАСКАТКИ

- •6.3. СПОСОБ ТРЕУГОЛЬНИКОВ (ТРИАНГУЛЯЦИИ)

- •7. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- •ВЫВОДЫ

- •УПРАЖНЕНИЕ

- •Порядок выполнения

- •СЛОЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

- •1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

- •2. СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- •2.1. ОБРАЗОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИ ПОМОЩИ ДВИЖУЩЕЙСЯ ЛИНИИ

- •2.2. ОБРАЗОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИ ПОМОЩИ ДВИЖУЩЕЙСЯ ПОВЕРХНОСТИ

- •3. СПОСОБЫ ЗАДАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- •3.1. ГРАФИЧЕСКИЙ СПОСОБ ЗАДАНИЯ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- •3.2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ЗАДАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- •3.3. ПРИМЕР АНАЛИТИЧЕСКОГО СПОСОБА ЗАДАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ

- •4. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- •4.1. ТРЕХГРАННИК ФРЕНЕ

- •4.2. ЕСТЕСТВЕННЫЕ КООРДИНАТЫ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КРИВОЙ

- •5. КРИВЫЕ ЛИНИИ НА СФЕРЕ

- •6. КАСАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАЛИ К ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ЕЕ НА СТАНКАХ С ЧПУ

- •7.2. КАРКАСНО-КИНЕМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ

- •ВЫВОДЫ

- •УПРАЖНЕНИЕ

- •Порядок выполнения

- •ПОВЕРХНОСТИ ВРАЩЕНИЯ И ВИНТОВЫЕ

- •1. ПОВЕРХНОСТИ ВРАЩЕНИЯ

- •3. ПРИМЕРЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВРАЩЕНИЯ

- •3.1. СФЕРА

- •3.2. ЦИЛИНДР ВРАЩЕНИЯ

- •3.3. КОНУС ВРАЩЕНИЯ

- •3.4. ГИПЕРБОЛОИД ВРАЩЕНИЯ

- •4. ВИНТОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

- •4.1. ПРЯМОЙ ГЕЛИКОИД

- •4.2. ДРУГИЕ ВИДЫ ВИНТОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- •ВЫВОДЫ

- •УПРАЖНЕНИЕ

- •Порядок выполнения

- •ЛИНЕЙЧАТЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

- •1. СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДВИЖЕНИЕМ ПРЯМОЙ ЛИНИИ

- •2.1. КОНИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ

- •2.2. ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ

- •3. ЛИНЕЙЧАТЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

- •3.1. ЦИЛИНДРОИД

- •3.2. КОНОИД

- •3.3. ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЙ ПАРАБОЛОИД (КОСАЯ ПЛОСКОСТЬ)

- •ВЫВОДЫ

- •УПРАЖНЕНИЕ

- •Порядок выполнения

- •ГЛАВА 13

- •РАЗВЕРТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- •1. ПЛОСКОСТЬ, КАСАТЕЛЬНАЯ К ПОВЕРХНОСТИ

- •1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

- •1.2. ПОСТРОЕНИЕ КАСАТЕЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ

- •2. РАЗВЕРТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- •2.1. ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ РАЗВЕРТОК В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ

- •2.2. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА РАЗВЕРТЫВАЮЩИХСЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- •2.3. ПРИМЕРЫ РАЗВЕРТЫВАНИЯ КРИВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- •Прямой круговой цилиндр

- •Наклонный цилиндр

- •Конус

- •2.4. РАЗВЕРТКИ НЕРАЗВЕРТЫВАЮЩИХСЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- •ВЫВОДЫ

- •УПРАЖНЕНИЕ

- •Задача № 1

- •Порядок выполнения

- •Задача № 2

- •Порядок выполнения

- •Задача № 3

- •Порядок выполнения

- •Создание конуса с вырезом

- •Создание развертки

- •Задача № 4

- •Порядок выполнения

- •АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ

- •1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

- •2. СУТЬ СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ АКСОНОМЕТРИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЙ

- •5. СТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ АКСОНОМЕТРИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЙ

- •5.1. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ИЗОМЕТРИЯ

- •5.1.1. ОКРУЖНОСТЬ В ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ИЗОМЕТРИИ

- •5.2. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ДИМЕТРИЯ

- •6. КОСОУГОЛЬНЫЕ АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ

- •6.1. ФРОНТАЛЬНАЯ ИЗОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОЕКЦИЯ

- •6.2. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОЕКЦИЯ

- •6.3. ФРОНТАЛЬНАЯ ДИМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОЕКЦИЯ

- •ВЫВОДЫ

- •ГЛАВА 15

- •1. ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ МАКРОГЕОМЕТРИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

- •1.3. ЗАДАНИЕ РАЗМЕРОВ

- •1.3.1. БАЗИРОВАНИЕ И БАЗЫ

- •1.3.2. КОЛИЧЕСТВО РАЗМЕРОВ ДЛЯ ПОЛНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФОРМЫ ДЕТАЛЕЙ

- •1.3.3. РАЗМЕРЫ ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ ПОЛОЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- •1.3.4. КОНСТРУКТИВНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ БАЗ

- •1.4. НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ

- •1.5. ОСЕВЫЕ И ЦЕНТРОВЫЕ ЛИНИИ

- •2. ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ МИКРОГЕОМЕТРИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

- •ВЫВОДЫ

- •УПРАЖНЕНИЕ

- •Задача № 1

- •Задача № 2

- •Порядок выполнения

- •ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- •БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- •ОГЛАВЛЕНИЕ

180 |

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ |

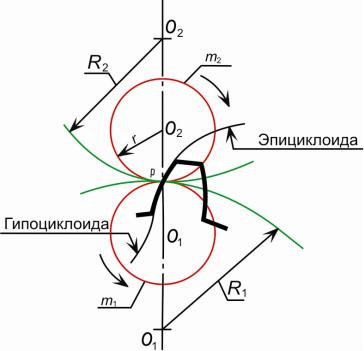

На рис. 11 показан пример применения эпициклоиды и гипоциклоиды при профилировании зубьев зубчатых колес. Головка зуба очерчена по дуге эпи-

циклоиды, а ножка – по дуге гипоциклоиды.

Рис. 11

1.2. СПИРАЛИ

Спирали (от лат. spira – изгиб, виток) – плоские кривые линии, бесчисленное множество раз обходящие некоторую точку, с каждым обходом приближаясь или удаляясь от нее. В технике широко применяют спираль Архимеда. Она образуется точкой, равномерно движущейся по прямой, которая, в свою очередь, равномерно вращается вокруг неподвижной точки. Построение по заданному шагу а: окружность и ее радиус, равный шагу, делят на одинаковое число равных частей и проводят лучи, как показано на рис. 12.

На первом луче откладывают отрезок, равный а/n, на втором 2а/n и т. д. Примером применения спирали Архимеда являются направляющие для кулачков, зажимающих детали в патроне токарного станка.

Г л а в а 8. Кривые линии, имеющие практическое применение. Обводы при проектировании |

181 |

Рис. 12

Эвольвенты также относятся к спиралям. Они, как и спираль Архимеда, имеют две ветви в зависимости от направления развертывания.

На практике используют и спирали, составленные из дуг окружностей, проводимых из двух, трех и более центров, расположенных в вершинах правильных многоугольников. Такие спирали называют завитками. На рис. 13

показана спираль с двумя центрами – О1 и О2. На рис. 14 приведен пример использования четырехцентрового завитка в очертании кожуха вентилятора.

Рис. 13 |

Рис. 14 |

182 |

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ |

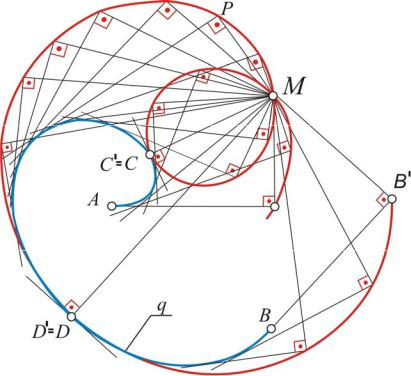

1.3. ПОДЕРЫ

Подерой (греч. podos – нога) данной плоской кривой называют множество оснований перпендикуляров, опущенных из какой-либо точки плоскости (полюса) кривой на касательные к ней (рис. 15).

Рис. 15

Любая кривая (называемая в этом случае антиподерой) имеет бесчисленное множество подер, вид которых зависит от выбора полюса.

Свойство подер используется при решении различных технических и геометрических задач.

1.4.КРИВЫЕ ЛИНИ В ПРИРОДЕ (ЖУК-ГЕОМЕТР)

Вприроде можно встретить закономерные кривые линии. В работе [21] приведен пример использования эволюты жучками-листовертами. Для своего потомства они свертывают из листьев (березы, винограда) домики в виде тру-

Г л а в а 8. Кривые линии, имеющие практическое применение. Обводы при проектировании |

183 |

бочек конической формы. Чтобы домики были прочными, трубочки должны быть аккуратными, иметь ровные края, их не должны растрепать ветры и ливни. Но как свернуть из листьев, имеющих неровные края, такую трубочку?

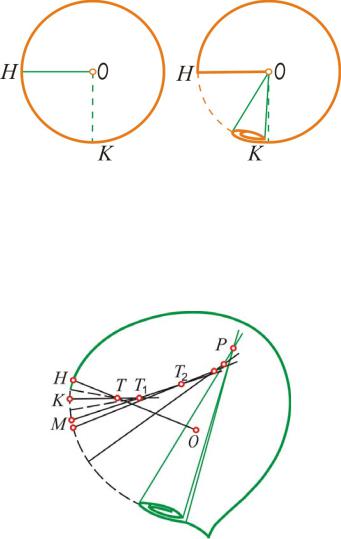

Будем рассуждать. Если бы лист имел форму круга, то трубочку с ровными краями можно было бы сделать очень просто: надо разрезать его по радиусу и свернуть (рис. 16).

Рис. 16

Трубочка получится очень аккуратная: ведь она представляет собой коническую поверхность, у которой все образующие равны, они имеют размер радиуса одного и того же круга.

Возьмем теперь лист, ограниченный не окружностью, а какой то другой кривой, например такой, как показано на рис. 17.

Рис. 17

184 |

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ |

Если взять произвольную точку О внутри контура листа, сделать разрез по линии ОН и свернуть трубочку, то она получится плохой, потому что образующие конической поверхности будут разной длины.

Возьмем теперь какую-нибудь точку K на краю листа. Примем контур листа между точками H и K за дугу окружности и найдем центр этой окружности. С этой целью проведем в точках Н и K нормали к окружности. Точка Т пересечения нормалей будет искомым центром. Теперь рассмотрим контур листа между точками K и М. Его тоже можно без большой погрешности считать дугой окружности, но центр этой окружности не совпадает с центром в точке Т. Проведя нормали к контуру листа в точках K и М, мы найдем точку их пересе-

чения Т1, не совпадающую с точкой Т. Поступая таким же образом и дальше,

получим точку Т2 и вообще – целый ряд центров, около которых нужно заворачивать лист, чтобы получить аккуратную трубочку.

Если заменить ломаную линию Т Т1 Т2 … плавной кривой, как это показано на рис. 18, то будет получена огибающая нормалей, проведенных из точек на кромке листа, а это, как мы знаем, является эволютой кромки (контура) листа. Значит, для того чтобы свернуть из листа наиболее аккуратную трубочку, нужно предварительно разрезать лист по отрезку прямой HТ (нормали), а затем – по эволюте ТР его контура. И вот жучок-листоверт (жуки из родов Rhynchites, Byctiscus и др.) прекрасно решает сложную математическую задачу. Он прогрызает лист по эволюте контура и лишь после этого свертывает его. На рис. 19 изображен березовый листоверт и разрезанный им лист. На рис. 20 изображен увеличенный виноградный листоверт и его трубочка.

Рис. 18