- •Предисловие

- •Введение

- •1. Хроматографические методы

- •1.1. Характеристики хроматографического разделения компонентов анализируемой смеси

- •Изотермы адсорбции

- •Изотермы адсорбции и форма фронтов зон

- •1.3 Теория теоретических тарелок

- •6.2. Оценка параметров эффективности и селективности хроматографической колонки

- •6.5. Степень разделения и ее связь с параметрами

- •Влияние условий анализа на эффективность разделения

- •7.3. Влияние скорости потока газа-носителя на эффективность капиллярных колонок

- •8. Влияние температуры на параметры процесса разделения

- •1.5. Газовая хроматография

- •3.2. Газовый хроматограф. Принципиальная схема

- •Устройства ввода пробы в хроматограф

- •Ввод пробы

- •9.2. Чувствительность детектора. Предел обнаружения

- •9.3. Линейность детектора

- •9.4. Селективность детектора

- •1.3.5.1. Детекторы по теплопроводности

- •1.3.5.3. Пламенно-ионизационный детектор

- •Значения инкрементов функциональных групп и связей

- •Величины относительных молярных поправочных коэффициентов

- •1.3.5.4. Детектор электронного захвата

- •1.3.5.5. Детектор ионизационно-резонансный

- •1.5.5.6. Термоионный детектор

- •1.3.5.9.Фотоионизационный детектор (дфи)

- •3.1. Варианты метода газовой хроматографии

- •Силы дисперсионного взаимодействия

- •Силы индукционного взаимодействия

- •Силы ориентационного взаимодействия

- •Силы полухимического и химического взаимодействий

- •12.2. Классификация разделяемых соединений по их способности к различным типам межмолекулярных взаимодействий

- •Классификация адсорбентов по способности к различным типам межмолекулярных взаимодействий

- •Классификация адсорбентов по особенностям внутренней геометрической структуры

- •12.4. Важнейшие адсорбенты и характеристика их свойств

- •Углеродные адсорбенты

- •Адсорбенты с большим содержанием кремниевой кислоты

- •Оксид алюминия

- •Органические сорбенты

- •12.5. Приложение теории адсорбции к газовой хроматографии

- •12.6. Основные преимущества и недостатки газо-адсорбционной хроматографии

- •13.2. Классификация основных носителей неподвижных жидких фаз Диатомовые носители

- •Стеклянные микрошарики

- •Силикагель

- •Оксид алюминия

- •Политетрафторэтилен

- •13.3. Неподвижные жидкие фазы

- •Химическая активность

- •Давление паров и термостойкость

- •Размеры молекул

- •Вязкость

- •Способность к растворению разделяемых соединений

- •Разделительные свойства

- •13.4. Классификация неподвижных жидких фаз

- •Шкала относительной полярности неподвижных жидких фаз

- •Классификация неподвижных жидких фаз по индексам удерживания Ковача

- •Классификация неподвижных жидких фаз по веществам-стандартам

- •Классификация неподвижных жидких фаз Мак-Рейнольдса

- •13.5. Важнейшие неподвижные жидкие фазы

- •Неароматические углеводороды

- •Ароматические углеводороды

- •Силиконы

- •Фенилсиликоны

- •Спирты, эфиры и производные углеводов

- •Полигликоли

- •Ароматические простые эфиры

- •Сложные эфиры

- •7.2. Влияние количества неподвижной жидкой фазы на свойства насадки

- •7.4. Влияние толщины пленки неподвижной жидкой фазы на эффективность капиллярной колонки

- •4.4. Основные преимущества и недостатки газо-жидкостной хроматографии

- •3. Жидкостная хроматография

- •Основное оборудование для тсх

- •Техника эксперимента в тсх

- •Сверхкритическая флюидная хроматография

- •Критические величины для подвижных фаз в сфх

- •2. Свойства сверхкритических флюидов, используемые

- •4. Приборное оформление

- •5. Современные задачи сфх с насадочными колонками

- •6. Заключение

- •6. Капиллярный электрофорез Введение

- •Принятые термины и сокращения

- •Физико-химические основы метода капиллярного электрофореза

- •Основные варианты капиллярного электрофореза

- •Аппаратура Общее устройство систем кэ

- •Капилляры

- •Источники высокого напряжения

- •Ввод пробы

- •Детекторы

- •Системы термостабилизации. Сбор и обработка данных

- •Эффективность разделения

- •Чувствительность метода

- •Разрешение и селективность разделения

- •Обработка результатов в капиллярном электрофорезе. Качественный и количественный анализ

- •Количественная обработка результатов анализа

- •Объекты для анализа методом кэ. Подготовка пробы

- •Электрофореза и примеры использования Анализ объектов окружающей среды.

- •Анализ неорганических анионов с обращением эоп (рис. 9)

- •Анализ неорганических анионов без обращения эоп (рис. 9)

- •Анализ неорганических катионов в яблочном соке (рис. 9)

- •Анализ ионного состава воды. Определение неорганических

- •Особенности методики, практические рекомендации

- •В присутствии (а) и в отсутствие (б) Br в составе ведущего электролита.

- •1.9. Качественный хроматографический анализ

- •5. Количественный анализ

- •11.1. Параметры пика как характеристика количества вещества

- •Параметр h

- •Параметр hl

- •Параметр а

- •Величины допустимых погрешностей задания параметров разделения

- •5.3.1 Методы триангуляции

- •7. Практическое использование хроматографии в контроле качества продукции

7.4. Влияние толщины пленки неподвижной жидкой фазы на эффективность капиллярной колонки

При исследовании этого вопроса для капиллярной газовой хроматографии необходимо принимать во внимание следующие два обстоятельства:

толщина пленки неподвижной жидкой фазы входит в уравнение Голея в качестве самостоятельной величины;

с изменением толщины пленки изменяется и величина фазового отношения , определяемая отношением объемов газовой и жидкой фаз в соответствии с уравнением

,

(49)

,

(49)

а,

следовательно, изменяется и величина

коэффициента емкости колонки

,

определяемая соотношением

,

определяемая соотношением

.

(50)

.

(50)

Следовательно, при выборе конкретной капиллярной колонки всегда следует учитывать, какая практическая цель при этом преследуется с учетом следующих положений:

тонкая пленка приводит к малым значениям

и, следовательно, к необходимости

увеличения числа теоретических тарелок.

Однако в этом случае допустимы высокие

скорости потока газа-носителя, что

позволяет сократить время анализа;

и, следовательно, к необходимости

увеличения числа теоретических тарелок.

Однако в этом случае допустимы высокие

скорости потока газа-носителя, что

позволяет сократить время анализа;разделение на тонкой пленке можно производить при более низких температурах;

колонки с тонкой пленкой имеют малую емкость, что предопределяет малый объем вводимого образца и, следовательно, использование высокочувствительных детекторов.

В этой связи толщина пленки неподвижной жидкой фазы должна соответствовать некоторой оптимальной величине, удовлетворяющей отмеченным требованиям. Обычно это десятые доли микрометра.

4.4. Основные преимущества и недостатки газо-жидкостной хроматографии

В заключение отметим основные преимущества и недостатки варианта газо-жидкостной хроматографии.

Основные преимущества:

на неподвижных жидких фазах изотерма абсорбции линейна при обычных рабочих условиях в широком диапазоне концентраций и хроматографические пики регистрируются симметричными;

многообразие неподвижных жидких фаз позволяет выбрать достаточно селективную фазу для данного разделения;

количество неподвижной жидкой фазы в колонке можно легко изменять, изменяя тем самым параметры удерживания и селектив-ность разделений;

одна и та же неподвижная жидкая фаза может быть использована для изготовления как препаративных, так и высокоэффективных аналитических колонок;

неподвижные жидкие фазы достаточно доступны;

неподвижные жидкие фазы характеризуются высокой степенью чистоты, стабильностью свойств, что способствует получению воспроизводимых параметров удерживания.

Основным недостатком варианта газо-жидкостной хроматографии является возможная высокая летучесть и, следовательно, нестабиль- ность жидких фаз, что затрудняет анализ микропримесей, анализ при высоких температурах, анализ с программированием температуры.

2.8 Двумерная хроматография

Улучшение качества разделения компонентов смеси с использованием единственной колонки не безгранично. Во-первых, любая отдельно взятая колонка обладает определённой селективностью, то есть лучше разделяет одну группу компонентов, и хуже — другую. Во-вторых, применение всё более длинных высокоэффективных колонок приводит к увеличению продолжительности анализа. При анализе летучих веществ растительного происхождения приходится иметь дело со смесями, которые невозможно полностью разделить с использованием ни одной из самых современных колонок. В таких случаях можно использовать многомерную хроматографию — разделение на нескольких соединённых друг с другом колонок. Благодаря прогрессу в области приборостроения и изготовления колонок многомерная газовая хроматография стала широко применяться для проведения сложных анализов.

Частным случаем многомерной хроматографии является двумерная газовая хроматография (двумерная ГЖХ, англ.: 2D GC, GC х GC), которая появилась как мощный инструментальный метод исследования чуть более 10 лет тому назад [292] и которая находит всё более широкое применение в исследовании летучих растительных веществ [293]. Основные принципы и применение двумерной ГЖХ описаны в обзорах [235, 294, 292].

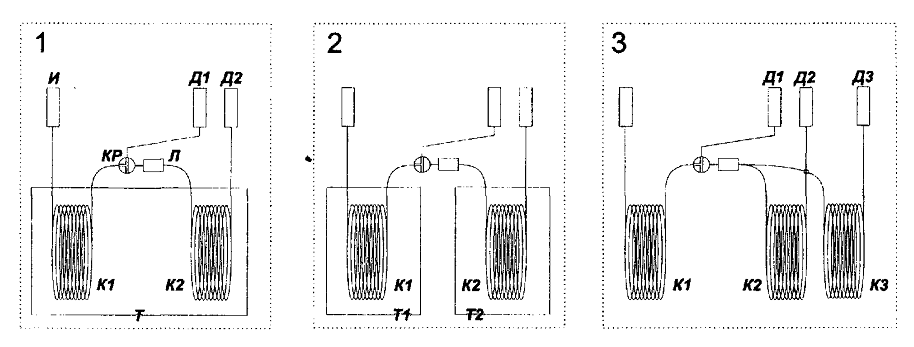

Общая схема функционирования системы для двумерной газовой хроматографии показана на рис. 2.6-1. Анализируемую пробу через испаритель вводят в колонку 1, в которой происходит первое разделение. Поток, выходящий из колонки, с помощью специального крана-переключателя может направляться либо в детектор 1, либо в специальную ловушку, где происходит в течение определённого времени накопление «вырезаемой» таким образом фракции, которая далее поступает в колонку 2, где происходит второе разделение. Элюат из колонки 2 подаётся в детектор 2. Очевидно, что нет смысла применять две однотипные колонки, и положительный эффект использования двумерного варианта достигается тогда, когда колонка 1 и колонка 2 различаются по селективности. Как правило, колонка 1 используется как предколонка (англ.: precolumn), на которой проводится «грубое» разделение исходной смеси и выделяется более или менее узкая фракция для последующего прецизионного анализа на" колонке 2. Предколонка, как правило, представляет собой обычную капиллярную колонку длиной 10-30 м с малополярной полисилоксановой фазой. Особое значение для исследования летучих веществ растений имеет использование в качестве колонки 2 колонки с хиральной фазой, что открывает широкие возможности прямого энантиоселективного анализа компонентов сложных смесей природных соединений [293]. Двумерная хиральная ГЖХ, благодаря прогрессу в области приборостроения и изготовления колонок, стала широко применяться для проведения анализов смесей очень большой сложности. Пример использования двумерной хираль-ной ГЖХ приведен в разделе 3.9 на с. 136.

Рис. 2.6. Принципиальная схема устройства для двумерной ГЖХ: варианты GC х GC с расположением двух колонок в одном термостате 1 и в разных термостатах 2, а также вариант GC х 2GC 3. Обозначения узлов: И — испаритель, К — колонка, Т — термостат колонок, КР — кран - переключатель потоков, Л — ловушка, Д — детектор (см. пояснения в разделе 2.8).

Что касается аппаратурного оформления процесса, то существует два принципиально различных варианта размещения предколонки и основной колонки: в одном термостате (рис. 2.6-1) и в разных термостатах (рис. 2.6-2). В настоящее время производители газо-хроматографического оборудования предлагают готовые простые решения для двумерной хроматографии в виде прибора, у которого обе колонки размещены в одном и том же термостате. Однако такая простота (и выигрыш в цене) достигается за счёт потери гибкости в настройке. Применительно к двумерной хиральной ГЖХ в подавляющем большинстве случаев предколонка и основная колонка с хиральной фазой должны работать в разных температурных режимах для достижения оптимального разделения, чего на практике невозможно достичь с использованием прибора, у которого обе колонки размещаются в одном термостате.

Эффективным комбинированным методом является также он-лайн сочетание жидкостной и газовой хроматографии (LC-GC), однако известно лишь несколько успешных примеров его применения [295].

При двумерной ГЖХ возникают проблемы с определением истинного времени удерживания и мёртвого времени в обоих измерениях, а также в вычислении индексов удерживания в условиях ввода при постоянном давлении, однако к настоящему времени предложены методы