Введение в практическую психологию / Книги / Овчарова Prakt_psy

.pdf

|

|

|

|

|

|

||||||||

2. Контроль — умение сопоставить |

низкий |

уровень |

— |

|

полное |

||||||||

результаты |

своих |

действий |

с |

несоответствие результатов усилий |

|||||||||

поставленной целью: |

|

|

ребенка |

поставленной |

цели |

(сам |

|||||||

|

|

|

|

ребенок |

этого |

несоответствия |

не |

||||||

|

|

|

|

видит); |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

средний уровень — частичное |

|||||||||

|

|

|

|

соответствие |

результатов |

усилий |

|||||||

|

|

|

|

ребенка |

|

поставленной |

|

|

цели |

||||

|

|

|

|

(самостоятельно ребенок не может |

|||||||||

|

|

|

|

увидеть |

|

|

это |

|

неполное |

||||

|

|

|

|

несоответствие); |

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

высокий |

|

|

уровень |

|

|

— |

|||

|

|

|

|

соответствие |

результатов |

усилий |

|||||||

|

|

|

|

ребенка |

поставленной |

|

|

цели, |

|||||

|

|

|

|

ребенок |

может |

самостоятельно |

|||||||

|

|

|

|

сопоставить |

все |

полученные |

им |

||||||

|

|

|

|

результаты с поставленной целью. |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

3. Мотивация учения — стремление |

|

низкий |

уровень |

— |

|

ребенок |

|||||||

находить скрытые свойства предметов, |

|

ориентируется |

|

только |

|

на |

|

те |

|||||

закономерности в свойствах |

|

свойства |

|

предметов, |

|

которые |

|||||||

окружающего мира и использовать их |

|

|

|

||||||||||

|

непосредственно доступны органам |

||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

чувств; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

средний |

уровень |

— |

|

ребенок |

|||||

|

|

|

|

стремится |

ориентироваться |

|

на |

||||||

|

|

|

|

некоторые |

обобщенные |

свойства |

|||||||

|

|

|

|

окружающего мира — находить и |

|||||||||

|

|

|

|

использовать эти обобщения; |

|

|

|||||||

|

|

|

|

высокий |

|

уровень |

— |

явно |

|||||

|

|

|

|

выражено |

стремление |

находить |

|||||||

|

|

|

|

скрытые |

от |

непосредственного |

|||||||

|

|

|

|

восприятия свойства окружающего |

|||||||||

|

|

|

|

мира, |

их |

|

закономерности; |

||||||

|

|

|

|

присутствует |

|

|

|

|

желание |

||||

|

|

|

|

использовать эти знания в своих |

|||||||||

|

|

|

|

действиях. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4. Уровень развития интеллекта |

низкий |

— неумение |

слушать |

|

другого человека, выполнять логи- |

||||

ческие |

операции |

|

анализа, |

|

сравнения, обобщения, абстракции |

||||

и |

конкретизации |

в |

форме |

|

словесных понятий; |

|

|

||

ниже среднего — неумение слушать другого человека, ошибки в выполнении всех логических операций в форме словесных понятий;

средний — неумение слушать другого человека, простые логические операции — сравнение, обобщение в форме словесных понятий — выполняются без ошибок, в выполнении более сложных логических операций — абстракция, конкретизация, анализ, синтез — допускаются ошибки;

высокий — возможны некоторые ошибки в понимании другого человека и в выполнении всех логических операций, но эти ошибки ребенок может исправить сам без помощи взрослого;

очень высокий — возможность слушать другого человека, выполнить любые логические операции в форме словесных понятий

Углубленное обследование детей осуществляется перед поступлением в школу (апрель—май).

В условиях разноуровневой дифференциации комиссия может сформировать классы 1, 2, 3-го уровней.

При определении уровня готовности ребенка к школьному обучению ориентиром может служить карта-характеристика, в которой заложены три уровня готовности к обучению по следующим параметрам:

1. Психологическая и социальная готовность.

2.Развитие школьно-значимых психофизиологических функций.

3.Развитие познавательной деятельности.

4.Состояние здоровья.

2.3. Мотивация учения и адаптация ребенка к школе

Личностно-ориентированное обучение предполагает прежде всего активизацию внутренних стимулов учения. Такой внутренней побудительной силой является мотивация учения.

Разработаны различные способы изучения школьной мотивации учащихся начальных классов.

Наиболее интересный способ - детям предлагается сделать рисунки на тему «Что мне нравится в школе».

Несоответствие рисунков теме указывает на:

а) мотивационную незрелость ребенка, отсутствие у него школьной мотивации и преобладание других, чаще всего игровых мотивов. (В этом случае дети рисуют машины, игрушки, военные действия, узоры и прочее);

б) детский негативизм. Такое поведение свойственно детям с завышенным уровнем притязаний и трудностями приспособления к школьным требованиям. (Ребенок упорно отказывается рисовать на школьную тему и рисует то, что он лучше всего умеет и любит рисовать);

в) непонимание и неверное истолкование задачи. Чаще всего это свойственно детям с задержкой психического развития. (Дети ничего не рисуют или копируют у других детей сюжеты, не имеющие отношения к данной теме.)

Такие ситуации оцениваются О баллов.

При соответствии рисунков заданной теме учитывается их сюжет: а) учебные ситуации свидетельствуют о высокой школьной мотивации,

учебной активности и наличии у школьника познавательных мотивов (30

баллов);

б) ситуации неучебного характера с внешними школьными атрибутами свойственны детям с положительным отношением к школе по внешней мотивации (20 баллов);

в) игровые ситуации в школе свойственны детям с положительным отношением к школе, но преобладанием игровой мотивации (10 баллов).

Шкала оценок

Учащиеся, набравшие 25—30 баллов, характеризуются высоким уровнем школьной адаптации;

20—24 балла характерны для средней нормы;

15—19 баллов указывают на внешнюю мотивацию;

10—14 баллов свидетельствуют о низкой школьной мотивации;

ниже 10 баллов — о негативном отношении к школе, школьной дезадаптации.

Школьная дезадаптация — это образование неадекватных механизмов приспособления ребенка к школе в форме нарушений учебы и поведения, конфликтных отношений, психогенных заболеваний и реакций, повышенного уровня тревожности, искажений в личностном развитии.

Главная причина школьной дезадаптации в младших классах связана с характером семейного воспитания.

Другая причина школьной дезадаптации младших школьников заключается в том, что трудности в учебе и поведении осознаются детьми в основном через отношение к ним учителя, а причины возникновения дезадаптации часто связаны с отношением к ребенку и его учебе в семье.

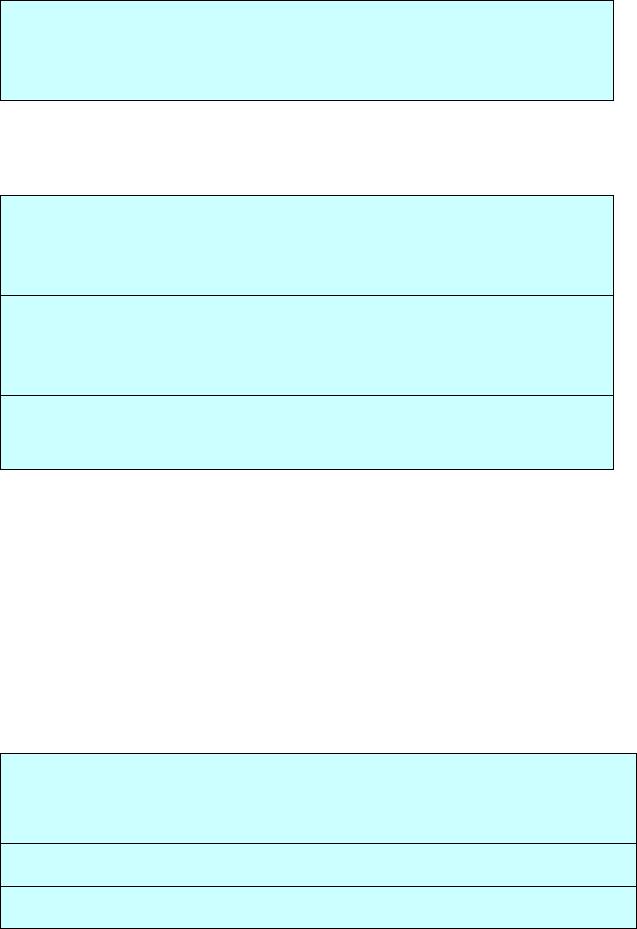

ПРОЯВЛЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ

|

|

|

Форма дезадаптации |

Причины |

Коррекционные |

|

|

мероприятия |

|

|

|

Неприспособленность |

Недостаточное интеллектуальное |

Специальные |

беседы |

с |

|||||||||||

к предметной |

стороне |

и |

психомоторное |

развитие |

ре- |

ребенком, в ходе которых |

|||||||||

учебной деятельности |

бенка, |

отсутствие |

помощи |

и |

надо |

|

установить |

||||||||

Неспособность |

произ- |

внимания со стороны родителей |

причины |

нарушений |

|||||||||||

вольно управлять сво- |

и учителей |

|

|

|

учебных навыков и дать |

||||||||||

им поведением |

|

|

Неправильное |

воспитание |

в |

рекомендации родителям |

|||||||||

|

|

|

|

|

семье (отсутствие внешних норм, |

Работа с семьей; анализ |

|||||||||

|

|

|

|

|

ограничений) |

|

|

|

собственного |

поведения |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

учителем |

с |

целью |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

предотвратить |

|

|

||

Неспособность принять |

Неправильное |

воспитание |

в |

Работа |

с |

семьей, |

оп- |

||||||||

темп |

школьной |

жизни |

семье |

или |

игнорирование |

ределение оптимального |

|||||||||

(чаще |

встречается |

у |

взрослыми |

индивидуальных |

режима |

|

|

нагрузки |

|||||||

соматически |

|

|

особенностей детей' |

|

|

ученика |

|

|

|

||||||

ослабленных |

детей, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

детей |

с |

задержками |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

развития, |

слабым |

ти- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Школьный невроз, или |

Ребенок |

не |

может выйти |

за |

Необходимо |

|

подклю- |

||||||||

«фобия школы», — не- |

границы семейной |

общности — |

чение |

школьного пси- |

|||||||||||

умение разрешить про- |

семья не выпускает его (чаще это |

холога |

— |

семейная |

те- |

||||||||||

тиворечие между се- |

у |

детей, |

родители |

которых |

бес- |

рапия или групповые |

|||||||||

мейными и школьны- |

сознательно используют их |

для |

занятия |

для |

детей |

в |

|||||||||

ми «мы» |

|

|

|

решения своих проблем) |

|

сочетании с групповыми |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

занятиями |

|

для |

их |

|

У психолога должно быть комплексное представление о готовности ребенка к школьному обучению, на основе которого с помощью различных способов он сам может участвовать в диагностике этого параметра, распределении детей по классам и уровням обучения, прослеживать динамику процессов, указывающих на позитивные или негативные изменения в ребенке при овладении учебной деятельностью.

2.4. Коррекция школьной тревожности и страхов у младших школьников

Поступление ребенка в школу связано с возникновением важнейшего личностного новообразования — внутренней позиции школьника. Внутренняя позиция — это тот мотивационный центр, который обеспечивает направленность ребенка на учебу, его эмоционально-положительное отношение к школе, стремление соответствовать образу хорошего ученика.

Страх — аффективное (эмоционально заостренное) отражение в сознании человека конкретной угрозы для его жизни и благополучия.

Тревога — эмоционально заостренное ощущение предстоящей угрозы.

|

Возрастные страхи отмеч |

Страхи |

льно чувствительных детей как |

|

отражение особенностей их |

|

ичностного развития. |

||

|

Возникают они, |

возрастные |

ей невротические факторов: |

|

|

||||

|

|

|

. |

|

наличие страхов у родителе й;

й;

тревожность в отношениях с ребенком, избыточное предохранение его от опасностей и изоляция от общения со сверстниками;

большое количество запретов со стороны родителя того же пола или полное предоставление свободы ребенку родителем другого пола, а также многочисленные нереализуемые угрозы всех взрослых в семье;

отсутствие возможности для ролевой идентификации с родителем того же пола, преимущественно у мальчиков;

конфликтные отношения между родителями;

психические травмы типа испуга.

Невротические страхи характеризуются:

большей эмоциональной интенсивностью и напряженностью;

длительным течением или постоянством;

неблагоприятным влиянием на формирование характера и личности;

взаимосвязью с другими невротическими расстройствами и переживаниями;

избеганием объекта страха, а также всего нового и неизвестного.

Выявить страхи младших школьников можно с помощью методов неоконченных предложений и рисования страхов.

Метод неоконченных предложений используется для диагностики страхов в различных сферах общения и деятельности школьника.

Ребенку предлагается закончить предложения. Например:

Когда я думаю о школе ...

Когда я иду в школу ...

В окончаниях заданных предложений проецируются эмоциональные переживания ребенка, которые очень важно знать учителю.

Изучение рисунков позволяет лучше понять интересы, увлечения детей, особенности их темперамента, переживаний и внутреннего мира.

Преобладание серых тонов и доминирование черного цвета в рисунках подчеркивает отсутствие жизнерадостности, пониженный тон настроения, большое количество страхов, с которыми не может справиться ребенок.

Особую ценность представляет рисование в группе по следующим, поочередно предлагаемым на каждом занятии темам: «В школе», «На улице, во дворе», «Семья», «Что мне снится страшное или чего я боюсь днем», «Что было со мной самое плохое или самое хорошее», «Кем я хочу стать».

Ни в коем случае нельзя торопить ребенка с выполнением задания, так как мысли о том, как изобразить страх, подразумевают встречу с ним, контакт, соприкосновение, что само по себе уменьшает остроту его восприятия.

Школьная тревожность — это сравнительно мягкая форма проявления эмоционального неблагополучия ребенка. Она выражается в волнении, повышенном беспокойстве в учебных ситуациях, в классе, ожидании плохого отношения к себе, отрицательной оценки со стороны педагогов, сверстников.

Выделить детей с подлинной школьной тревожностью можно с помощью специального теста тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен).

Тестирование проводится после окончания первой четверти, когда у большинства детей проходит ситуативная тревога, связанная с поступлением в школу.

ГЛАВА IV. ТЕХНОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ

4.1. Юность и ее психологические проблемы

Юность - период жизни после отрочества до взрослости (возрастные границы условны - от 15-16 до 21-25 дет).

Этот период, когда человек может пройти от неуверенного, непоследовательного отрока, притязающего на взрослость, до действительного повзросления.

В юности углубляется разрыв между молодыми людьми в сфере ценностных ориентаций и притязаний на признание, способности к рефлексии и в сфере других особенностей, характеризующих личность.

В юности человек стремится к самоопределению как личность, и как человек, включенный в общественное производство, в трудовую деятельность. Поиск профессии - важнейшая проблема юности

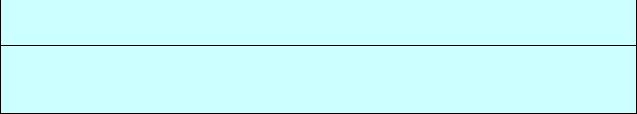

Психологические трудности возраста

|

|

||

Психофизиологический |

Психологический |

||

уровень |

|

уровень |

|

незавершенность физического |

задержка развития теоретического |

||

развития |

мышления |

|

|

синдром дисморфофобии |

отсутствие |

навыков |

и приемов |

(физическая непривлекательность) |

смысловой памяти |

|

|

неустойчивость эмоциональной |

маленький |

объем |

оперативной |

сферы |

памяти |

|

|

высокий уровень личностной |

нереалистичность воображения |

||

тревожности |

|

|

|

несформированность волевой особенности высшей сферы нервной деятельности

На личностном и межличностном уровнях: проблема самосознания

проблема личностного роста неадекватный уровень притязаний несформированность жизненных планов несформированность потребностей

несовпадение учебных и профессиональных интересов низкая социальная активность при стремлении к социальному

одобрению и др.

4.2. Новая парадигма профессиональной консультации старшеклассников

Традиционно смысл профконсультационной помощи видится в выдаче самоопределяющемуся старшекласснику рекомендаций о выборе подходящей