- •Билет 1

- •I. Препараты обратимого действия

- •II. Препараты необратимого действия

- •Третичные амины

- •Четвертичные амины

- •Фосфорорганические соединения (фос).

- •Острое отравление фос

- •Неотложная помощь при интоксикации фос:

- •3.Пути введения и выведения лекарственных веществ из организма ( лечебное и токсическое значение) Энтеральные пути введения

- •Парентеральные пути введения

- •Почечная экскреция

- •Другие пути экскреции

- •Билет 2

- •1.Мочегонные средства (антагонисты альдостерона и ингибиторы карбоангидразы) Физиологические основы мочеобразования и возможные механизмы действия диуретиков.

- •Типы транспорта веществ в почках

- •1. Пассивная диффузия

- •2. Активная диффузия в базальной мембране нефроцитов

- •Классификация диуретиков

- •По характеру мочегонного эффекта:

- •Диуретики с преимущественным действием на клубочек. (Эуфиллин, Теофиллин)

- •Диуретики с преимущественным действием на проксимальный каналец. Осмотические диуретики(Маннит, Мочевина)

- •Ингибиторы карбоангидразы. (Диакарб)

- •Диуретики, действующие на восходящую часть петли Генле («петлевые» диуретики)

- •Диуретики, действующие на начальную часть дистального канальца.

- •Тиазидные диуретики. Гидрохлоритизид (Гипотиазид, Дихлотиазид), Циклометиазид.

- •Тиазидоподобные диуретики. Оксодолин, Клопамид, Индапамид

- •Диуретики с преимущественным действием на конечную часть дистального канальца и собирательные трубки (калийсберегающие диуретики).

- •Конкурентные антагонисты альдостерона. Спиронолактон (Верошпирон).

- •Блокаторы натриевых каналов. Триамтерен, Амилорид.

- •2.Противогрибковые средства

- •Характеристика грибковых заболеваний

- •Классификация противогрибковых препаратов.

- •Механизм действия противогрибковых препаратов.

- •Антибиотики полиеновой структуры.

- •Амфотерицин в.

- •Нистатин.

- •Натамицин (пимафуцин)

- •Производные имидазола.

- •Гризеофульвин.

- •Аллиламины тербинафин (ламизил) и нафтифин (экзодерил)

- •Эхинокандины Каспофунгин (кансидас) и микафунгин (микамин)

- •Аморолфин (лоцерил)

- •Циклопирокс (батрафен)

- •Хлорнитрофенол (нитрофунгин)

- •3.Определение фармакологии, место среди других наук.

- •Билет 3

- •Ацеклидин.

- •2.Противотуберкулезные средства Туберкулез вызывают микобактерии туберкулеза. Классификация:

- •Билет 4

- •Стадия возбуждения:

- •2. Стадия угнетения:

- •Платифиллина гидротартрат.

- •Метацин.

- •Средства при бронхоспазме

- •Адреналина гидрохлорид

- •Билет 5.

- •Никотин.

- •Лобелина гидрохлорид.Цититон.

- •Взаимосвязь между химическим строением и антибактериальным действием сульфаниламидных препаратов.

- •Механизм действия.

- •Классификация сульфаниламидных препаратов по химическому строению.

- •Производные алифатического ряда:

- •3. Производные ароматического ряда

- •Классификация сульфаниламидных препаратов по спектру действия.

- •По продолжительности действия:

- •В зависимости от растворимости, всасываемости и применения.

- •Фармакокинетические показатели сульфаниламидных препаратов.

- •Фармакологическая характеристика сульфаниламидных препаратов

- •Принципы лечения сульфаниламидными препаратами.

- •Побочные эффекты.

- •1. Действие на цнс.

- •2. Действие на функцию щитовидной железы.

- •3. Действие на систему крови.

- •4. Действие на сердечно-сосудистую систему.

- •5. Действие на почки.

- •8. Аллергические реакции.

- •Взаимодействие сульфаниламидных препаратов с другими антимикробными препаратами.

- •Сульфаметоксазол с триметопримом («Ко-тримоксазол», «Бисептол», «Бактрим»)

- •Производные алифатического ряда Сульфацил-натрий.

- •Уросульфан.

- •Производные ароматического ряда. Сульфапиридазин.

- •Сульфадимезин.

- •Сульфадиметоксин.

- •Билет 6

- •Бензогексоний.

- •Арфонад.

- •Курареподобные средства (миорелаксанты периферического действия).

- •Миорелаксанты деполяризующего действия.

- •Дитилин.

- •Миорелаксанты антидеполяризующего действия.

- •1) Препараты окситоцина

- •2) Препараты вазопрессина

- •Окситоцин (вводят в/м, в/в)

- •Вазопрессин

- •7 Билет

- •Классификация адренергических средств.

- •Адреналина гидрохлорид

- •Влияние на сердце

- •Влияние на метаболизм

- •Норадреналина гидротартрат.

- •Отличия норадреналина гидротартрата от адреналина.

- •Особенности действия нафтизина и галазолина.

- •Изадрин

- •Добутамин

- •Сальбутамол

- •Симпатомиметики ( адреномиметики непрямого действия).

- •Классификация

- •Отхаркивающие средства (секретомоторные).

- •Средства рефлекторного действия (препараты лекарственных растений, бензоат натрия).

- •Средства резорбтивного действия (калия иодид).

- •Билет 8

- •2. Средства, блокирующие нейрональные кальциевые каналы т-типа.

- •3.Средства, усиливающие тормозные гамКергические влияния вЦнс.

- •Клиническая классификация противоэпилептических средств

- •Последовательность (ранжирование) выбора пэс в зависимости от типа эпилептического припадка (препараты 1, 2, 3-го выбора и т. Д.)

- •2.Фибринолитические и антифибринолитические средства Фибринолиз – процесс растворения тромба

- •Фибринолитические средства.

- •Классификация фибринолитические средств

- •Фибринолизин (плазмин)

- •Активаторы профибринолизина (плазминогена).

- •Фибринспецифические тромболитические средства — активаторы плазминогена

- •Ингибиторы фибринолиза.

- •Синтетические ингибиторы фибринолиза.

- •Ингибиторы фибринолиза животного происхождения.

- •Классификация

- •Средства влияющие на ионные каналы

- •Донаторы окиси азота

- •Миотропные вазодилататоры

- •1. Средства, влияющие на ионные каналы (миотропные вазодилататоры непрямого действия):

- •2. Донаторы окиси азота (n0).

- •3. Препараты с разным механизмом действия. Блокаторы кальциевых каналов (бкк)

- •Активаторы калиевых каналов

- •Донаторы окиси азота (nо)

- •Препараты с разным механизмом действия (миотропные вазодилататоры прямого действия)

- •Билет 9

- •Классификация адреноблокирующих средств.

- •Анаприлин

- •Кардиоселективные β1-адреноблокаторы

- •Классификация:

- •Препараты хлора.

- •(Хлоргексидина глюконат, гибитан, манусан, себидин, хибитан)

- •«Себидин»

- •Препараты йода.

- •Раствор йода спиртовой.

- •Органические препараты йода.

- •Йодофоры

- •Йодоформ

- •Йодинол

- •Препараты фтора.

- •Билет 10

- •Классификация:

- •Тропафен

- •Празозин

- •Тамсулозин

- •Доксазозин

- •2.Препараты водорастворимых витаминов

- •Классификация

- •3.Принципы антибиотикопрофилактики

- •Билет 11

- •Классификация нейролептиков

- •2). Сильные блокаторы d2-рецепторов, слабо или умеренно блокирующие также серотониновые с2α-рецепторы и α1-адренорецепторы

- •3). Поливалентные седативные нейролептики

- •4). Нейролептики, практически в равной степени блокирующие d2-с2α-рецепторы (в несколько большей степени последние) и слабее – α1-адренорецепторы

- •5). Атипичные поливалентные нейролептики, подобно препаратам третьей группы не дифференцированно блокирующие большинство рецепторов в цнс

- •Сравнительная степень блокирующего действия нейролептиков на рецепторы мозга

- •Механизм действия нейролептиков.

- •Центральные и периферические эффекты нейролептиков Антипсихотическое действие

- •Психоседативное действие

- •Влияние на вегетативные функции Гипотермическое действие

- •Противорвотное действие

- •Ортостатическая гипотензия

- •Влияние на сердечную деятельность

- •Изменение секреции гормонов

- •Блокада м-холинорецепторов

- •Влияние на моторику

- •Выраженность седативного и антипсихотического действия нейролептиков, дозы и аминазиновые эквиваленты

- •3. Некоторые пограничные состояния: психопатии, повышенная возбудимость, агрессивность, нарушения поведения у детей, подростков, пожилых людей.

- •4. Тошнота и рвота центрального происхождения, икота.

- •5. Травматический и ожоговый шок

- •Побочные эффекты нейролептиков.

- •Производные фенотиазина

- •Производное бутирофенона

- •Антипсихотические нейролептики — дофаминоблокаторы

- •1. Производные фенотиазина с пиперазиновым радикалом

- •2. Производное бутирофенона

- •3. Производные замещенного бензамида сульпирид

- •Атипичные нейролептики

- •Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента

- •Эффекты иАпф, связанные с подавлением активности плазменной рас:

- •Эффекты иАпф, связанные с подавлением активности тканевой рас:

- •Блокаторы рецепторов аii

- •Билет 12

- •Классификация болеутоляющих средств.

- •1). Классификация по химическому строению

- •2). Классификация по взаимодействию с опиоидными рецепторами (о.Р.)

- •Механизм действия опиоидных (наркотических) анальгетиков.

- •Морфина гидрохлорид.

- •Влияние на цнс Кора больших полушарий

- •Гипоталамус и железы внутренней секреции

- •Средний мозг

- •Продолговатый мозг Дыхательный центр

- •Центр блуждающего нерва

- •Рвотный центр

- •Сосудодвигательный центр

- •Спинной мозг

- •Влияние на сердечно-сосудистую систему

- •Влияние на органы с гладкой мускулатурой

- •Острое и хроническое отравление. Меры помощи.

- •Хроническое отравление наркотическими анальгетиками

- •Омнопон.

- •Промедол.

- •Фентанил.

- •Понятие о нейролептанальгезии.

- •Пентазоцин.

- •Бупренорфин.

- •Буторфанол.

- •Привыкание, лекарственная зависимость.

- •Профилактика и принципы лечения наркоманий.

- •Препараты ртути.

- •Препараты серебра. Серебра нитрат. Обладают противомикробным, вяжущим, противовоспалительным и прижигающим действием.

- •Препараты меди. Меди сульфат.

- •Препараты цинка. Цинка сульфат.

- •Цинка оксид (цинка окись, деситин)

- •Растворы для внутреннего применения

- •Билет 13

- •Транквилизаторы (лат. Tranquillium - спокойствие, покой), или Анксиолитики (лат. Anxius - тревожный, полный боязни, охваченный страхом, греч. Lysis - растворение)

- •Классификация транквилизаторов

- •1). Мощные, ночные, тяжелые:

- •2). Дневные, слабые:

- •Механизм действия транквилизаторов.

- •Основные фармакологические эффекты транквилизаторов:

- •Показания и противопоказания к применению транквилизаторов.

- •Побочные эффекты транквилизаторов.

- •Раствор перекиси водорода.

- •Калия перманганат.

- •Метиленовый синий

- •Этакридина лактат.

- •Бриллиантовый зеленый.

- •Формалин

- •Гексаметилентетрамин

- •Раствор формальдегида.

- •Спирт этиловый.

- •Билет 14

- •1. Формы рецептурных бланков и правила их оформления

- •2. Лекарственная зависимость (физическая и психическая). Медицинские и социальные аспекты борьбы с наркоманиями.

- •Билет 15

- •Классификация противопаркинсонических средств

- •1.Адренергические вещества:

- •2. Агонисты имидазолиновых рецепторов:

- •Адренергические вещества.

- •Клофелин (Клонидин, Гемитон, Катапресан)

- •Гуанфацин (Эстулик)

- •Метилдопа (Альдомет, Допегит) (l-изомер)

- •Агонисты имидазолиновых рецепторов.

- •3.Противокашлевые средства Вещества, способные угнетать кашлевой рефлекс в центральном звене или за счет воздействия на чувствительные окончания в дыхательных путях.

- •Кодеин (метилморфин) и Этилморфина гидрохлорид (дионин).

- •Глауцина гидрохлорид(глаувент) и тусупрекс (окселадина цитрат).

- •Либексин.

- •Билет 16

- •Ганглиоблокирующие средства Пентамин, Бензогексоний, Гигроний.

- •Симпатолитики Гуанетдин (октадин), Резерпин.

- •Лабеталол.

- •Мерказолил.

- •Органопрепараты

- •Билет 17

- •Классификация ноотропных средств

- •Актопротекторы

- •Пенициллины.

- •Цефалоспорины.

- •Карбапенемы.

- •Классификация

- •В зависимости от консистенции:

- •В зависимости от места изготовления:

- •В зависимости от дозы:

- •Билет 18

- •Билет 19

- •Ингибиторы соляной кислоты и пепсиногена.

- •Холинолитические средства.

- •H2‑антигистаминные средства.

- •Ингибиторы протонной помпы.

- •Простагландины.

- •2.Препараты гормонов женских половых желез . Лекарственные средства для контрацепции.

- •Классификация женских половых гормонов

- •1. Содержащие э с т р о г е н и п р о г е с т и н:

- •Эстрогенные препараты

- •Антиэстрогенные средства.

- •Гестагенные (прогестагенные) и антигестагенные препараты

- •Антигестагенные средства

- •Гормональные контрацептивные средства.

- •Классификация гормональных контрацептивных препаратов:

- •1. Комбинированные эстроген‑гестагенные препараты:

- •2. Гестагенные препараты:

- •Билет 20

- •Билет вроде 21

- •1.Лс растительного происхождения (настои, отвар, настойка, экстракт)

- •Настойки

- •Микстуры

- •Новогаленовые препараты

- •2.Противотуберкулезные средства

- •Классификация По активности

- •По происхождению

- •1 Группа

- •Механизм действия

- •Побочные эффекты

- •2 Группа

- •Фармакологический эффект: бактериостатический

- •Фармакологический эффект: бактерицидный

- •3 Группа

- •Фармакологический эффект: бактериостатический

- •Классификация:

- •Противопоказания

- •Побочное действие

- •Билет 22

- •Билет 23

- •3.Виды действия лекарственных веществ По локализации фармакологических эффектов:

- •Билет 24

- •1.Жирорастворимые витамины

- •Классификация

- •2.Антикоагулянты Антикоагулянты

- •Антикоагулянты прямого действия.

- •Антикоагулянты непрямого действия

- •3.Мягкие лекарственные формы

- •Накожные (трансдермальные) терапевтические системы

- •Задача про бисептол Билет 25

- •1. Производные бензодиазепина

- •2.Производные других хим групп ( т.Е. Циклопирролона)

- •3.Производные барбитуровой кислоты

- •Слабительные, размягчающие каловые массы.

- •Слабительные, увеличивающие объем химуса.

- •Слабительные, раздражающие рецепторы кишечника.

- •Классификация:

- •Макролиды.

- •Билет 26

- •Таблетки

- •Капсулы

- •Классификация

- •Препараты тромбина.

- •Фибриноген.

- •Факторы свертывания VIII и IX

- •Препараты витамина k.

- •Классификация

- •1) Средства, применяемые для лечения кишечных гельминтозов

- •2) Средства, применяемые для лечения внекишечных гельминтозов

- •Билет 27

- •4). Производные пиперидина:

- •Психомоторные стимуляторы

- •Влияние на нейрофизиологические процессы Повышение бодрствования мозга

- •Повышение змоционально-мотивационного реагирования

- •Оживление движений

- •Влияние на психофизиологические процессы

- •Препараты психомоторных стимуляторов Производные фенилалкиламина

- •Производные сиднонимина

- •Производные ксантина

- •Препараты гормонов передней и средней доли гипофиза.

- •Препараты гормонов передней доли гипофиза и их фармакологические эффекты

- •Билет 28

- •Анальгетическое действие.

- •Противовоспалительное действие.

- •Жаропонижающее действие.

- •Показания к применению неопиоидных анальгетиков.

- •2. Послеоперационные боли средней интенсивности.

- •5. Миозиты, невралгии, радикулиты.

- •6. Болевой синдром при спазме мочевыводящих, желчевыводящих путей (колики), панкреатите.

- •8. Гиперпиретические состояния (лихорадка) при инфекционных заболевани-

- •Побочные эффекты и осложнения.

- •Противопоказания к применению

- •Билет 29

- •30 Билет

- •1.Слабительные средства , вызывающие изменение объема химуса и механическое раздражение рецепторов слизистой кишечника

- •Классификация

- •3.Противовирусные средства Классификация :

- •Билет 31

- •1) Средства, стимулирующие образование желчи (холеретики)

- •2) Средства, способствующие выведению желчи (холекинетики)

- •Холеретики Холензим

- •Холосас

- •Оксафенамид

- •Магния сульфат

- •3.Жидкие лекарственные формы из растительного сырья ( настои, отвары, настойки, экстракты)

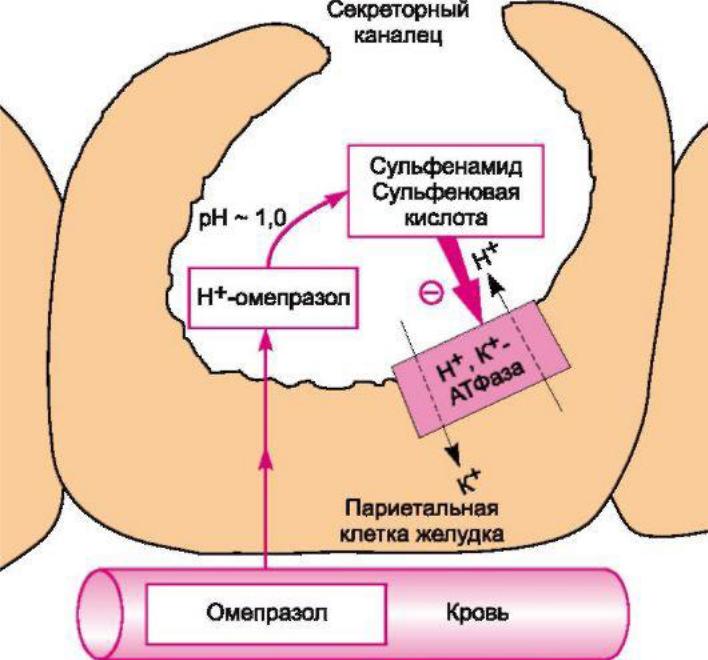

Ингибиторы протонной помпы.

Значительный прогресс в фармакотерапии язвенной болезни связан с открытием конечного механизма выделения ионов водорода в полость желудка.

Оказалось, что общий конечный путь стимуляции секреции (гистамином, гастрином, ацетилхолином и другими факторами) реализуется на уровне внешней мембраны париетальных клеток с помощью энергозависимого механизма (помпы) обмена ионов калия на ионы водорода.

Для этого в мембране есть специфическая АТФ‑аза (H+/K+‑АТФаза), обеспечивающая не только продукцию HCl, но и поступление в кровь ионов калия (рис. 21).

Работа этой помпы постоянна и вносит существенный вклад в обеспечение внутренних сред калием.

Наиболее простым и результативным могло бы стать лекарственное ингибирование работы помпы как общего конечного пути секреции HCl.

Это было реализовано путем создания избирательных ингибиторов H+/K+‑АТФазы.

Первым наиболее изученным и получившим широкое применение препаратом этой группы является омепразол (демепразол, зероцид, омезол, гастрозол и др.).

В настоящее время используется также представитель II поколения блокаторов помпы – контролок (пантопразол), хотя опыт его применения пока невелик.

Препараты обладают общим и своеобразным механизмом действия, который имеет мало аналогий в фармакологии, отличаются очень высокой степенью избирательности и редко дают побочные эффекты.

Фармакология группы будет рассмотрена на примере омепразола.

Механизм действия ингибиторов протонной помпы имеет следующие особенности:

– сам по себе омепразол не обладает фармакологическим действием, т. е. является пролекарством;

- активация препарата происходит «на выходе» из цитоплазмы (в апикальных канальцах) обкладочных клеток желудочных желез, где он в кислой среде протонируется (ионизируется) и в таком виде оказывается способным связываться с мишенью – АТФазой.

Именно этим, по‑видимому, объясняется высокая избирательность действия препарата, так как подобных обкладочным клеткам структур в организме больше нет.

Рис. 15.2. Ингибирующее действие метаболитов омепразола на протоновый насос (Н+,К+- АТФазу) париетальных клеток желудка. Минус - ингибирующее действие.

– ионизированная форма препарата неконкурентно и необратимо (ковалентная связь) связывается с H+/K+– АТФазой апикальной (обращенной в просвет желудка) мембраны.

Поскольку связь эта необратимая, восстановление активности фермента происходит медленно за счет синтеза клеткой новых его порций в течение 4 – 5 дней – отсюда стабильный и длительный эффект блокады помпы.

– пик действия препарата на секрецию HCl наблюдается когда концентрация омепразола в крови уже резко снизилась (через 2 – 3 ч) или стала исчезающе малой.

Т0,5 омепразола никак не характеризует длительность его лечебного действия.

Омепразол является слабым основанием и всасывается в щелочной среде кишечника (примерно 50 – 60 % дозы), в обкладочные клетки желудка он поступает из плазмы крови.

Препараты неустойчивы в кислой среде желудочного сока и выпускаются в капсулах (омепразол) или таблетках (контролок) с кислотостойким покрытием.

Капсулы омепразола содержат гранулы также со стойким покрытием, и при необходимости содержимое гранулы можно высыпать, но проглатывать без разжевывания.

Ингибиторы протонной помпы угнетают все виды секреции HCl.

После достижения стабильного эффекта (при приеме средних терапевтических доз омепразола через 4 дня от начала лечения) на 95 % и более с восстановлением секреции через 4 – 5 дней после отмены препарата.

Значения рН возрастают и стабильно удерживаются на уровне 3,0 – 4,0 и выше.

Секреторной отдачи после отмены препаратов (в отличие от антигистаминов и антацидов) не наблюдается.

Омепразол подвергается практически полной биотрансформации в печени до неактивных метаболитов, и при нарушениях ее функции вследствие патологии и у людей пожилого возраста этот процесс замедляется.

Нарушение функции почек существенно не сказывается на кинетике препарата.

Показания к применению ингибиторов протонной помпы фактически совпадают с показаниями для других ингибиторов секреции HCl.

Препараты более эффективны при дуоденальных язвах.

Рубцевание наблюдается у 90 % больных в течение 2 – 4 недель.

Язвы желудка заживают в течение 4 – 8 недель.

Для «долечивания» больных после заживления язвы и длительной противорецидивной терапии омепразол назначают по 20 мг 3 раза в неделю на протяжении 4 – 8 недель и более.

Побочные эффекты.

Ингибиторы протонной помпы хорошо переносятся.

Возможными реакциями могут быть:

- головная боль,

- сонливость,

- головокружение,

- диарея или запор,

- боли в животе.

Эти явления наблюдаются после первых приемов лекарства и обычно проходят через 1 – 2 дня, не требуя прекращения терапии.

Очень редки аллергические реакции, требующие отмены препарата:

- покраснение кожи,

- лихорадка,

- изменение состава крови.

Важной особенностью ингибиторов протонной помпы является способность умеренно угнетать рост H. pylori (контролок действует в 4 раза сильнее омепразола) и – что, вероятно, важнее – существенно повышать чувствительность бактерий к химиотерапевтическим средствам в составе комплексной терапии.

Препараты этой группы обычно эффективны при язвенной болезни, не поддающейся лечению другими ингибиторами секреции и антацидами.

Омепразол рекомендуется и в качестве препарата выбора при экстренной терапии кровоточащей язвы желудка, двенадцатиперстной кишки, пищевода.

В этом случае извлеченные из капсулы гранулы (без измельчения) вводятся через катетер в желудок по 40 мг каждые 12 ч в течение 5 дней.