- •1. Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы и цели макроэкономического регулирования. Макроэкономическая политика. Особенности макроэкономического анализа.

- •2. Макроэкономические (агрегированные) субъекты, рынки, переменные.

- •3. Макроэкономические модели. Экзогенные и эндогенные переменные. Реальные и номинальные величины. Переменные потока и запаса. Закрытая и открытая экономика.

- •4. Модель круговых потоков как отражение взаимосвязей макроэкономических агентов, макроэкономических рынков. Основные макроэкономические тождества.

- •5. Основные макроэкономические школы: кейнсианство (неокейнсианство), неоклассический синтез, монетаризм, новое кейнсианство, теория рациональных ожиданий, экономическая теория предложения.

- •6. Основные макроэкономические показатели. Методы расчета ввп. Расчет ввп по расходам. Расчет ввп по доходам.

- •9. Инвестиции: виды инвестиций, факторы, определяющие объем инвестиций, функция спроса на инвестиции. Нестабильность инвестиций. Инвестиции и доход. Мультипликатор и акселератор инвестиций.

- •10. Равновесный объем национального выпуска: определение методами сопоставления совокупных доходов и совокупных расходов и инвестиций и сбережений.

- •12 Спрос на деньги и его виды. Основные теоретические подходы к объяснению спроса на деньги. Номинальный и реальный спрос на деньги. Функция спроса на деньги.

- •14 Процесс создания денег коммерческими банками. Банковский мультипликатор. Денежная база и денежная масса. Денежный мультипликатор.

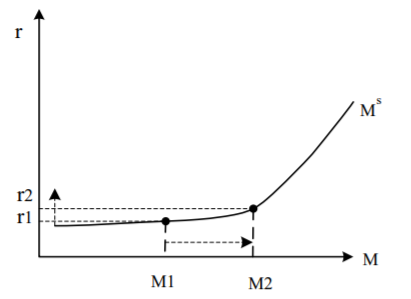

- •15 Установление равновесия на рынке денег.

- •16 Равновесие на товарном рынке. Кривая «инвестиции-сбережения» (кривая is). Интерпретация наклона и сдвигов кривой is.

- •17 Равновесие денежного рынка. Кривая «предпочтение ликвидности-денежная масса» (кривая lm). Интерпретация наклона и сдвигов кривой lm.

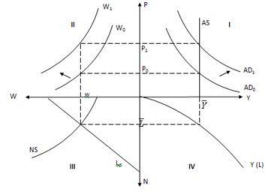

- •18 Взаимодействие реального и денежного секторов экономики. Совместное равновесие двух рынков (модель is-lm). Взаимосвязь модели is-lm с моделью ad-as.

- •19 Понятие, цели, инструменты и виды бюджетно-налоговой (фискальной) политики.

- •20 Дискреционная фискальная политика. Мультипликатор государственных закупок. Мультипликатор трансфертов.

- •21 . Налоговые мультипликаторы

- •22. Мультипликатор сбалансированного бюджета. Бюджет полной занятости.

- •23. Недискреционная фискальная политика: «встроенные стабилизаторы». Дефицит государственного бюджета. Структурный и циклический дефицит.

- •24. Источники финансирования дефицита государственного бюджета. Государственный долг, его виды. Воздействие государственного долга на экономику.

- •25. Использование модели is-lm для анализа последствий фискальной политики в условиях постоянных и гибких цен.

- •26. Эффективность фискальной политики. Эффект вытеснения.

- •27. Денежно-кредитная (монетарная) политика, ее цели и инструменты. Прямые и косвенные инструменты.

- •28. Регулирование учетной (дисконтной) ставки процента.

- •29. Изменение нормы обязательных резервов.

- •30. Операции на открытом рынке ценных бумаг.

- •31. Денежно-кредитная политика в кейнсианской модели: механизм денежной трансмиссии. Жесткая, мягкая и эластичная денежно-кредитная политика, политика «дешевых» денег и «дорогих» денег.

- •33. Использование модели is-lm для анализа последствий монетарной политики в условиях постоянных и гибких цен.

- •34. Эффективность монетарной политики. Ликвидная ловушка. Инвестиционная ловушка.

- •36. Долгосрочная кривая совокупного предложения. Модель рынка труда с жесткой номинальной заработной платой. Неравновесие на рынке труда и его причины.

- •37. Краткосрочная кривая совокупного предложения, ее наклон и сдвиги.

- •38. Влияние ожиданий на потребительские решения. Теория межвременных предпочтений и. Фишера.

- •39. Теория жизненного цикла ф. Модильяни.

- •40. Теория перманентного дохода м. Фридмена.

- •41. Влияние ожиданий на инвестиционные решения. Ожидаемая чистая приведенная стоимость.

- •42. Роль ожиданий в колебаниях национального выпуска. Модель is-lm с учетом ожиданий.

- •43. Взаимосвязь между инфляцией и безработицей в краткосрочном периоде. Краткосрочная кривая Филипса, ее наклон и сдвиги. Дилемма политики регулирования совокупного спроса.

- •44. Шоки совокупного предложения. Стагфляция. Кривая Филлипса и кривая совокупного предложения.

- •45. Адаптивные ожидания и долгосрочная кривая Филлипса. Изменение политики на рынке труда и сдвиги долгосрочной кривой Филлипса.

- •46. Экономическая политика стимулирования предложения и теория экономики предложения. Кривая Лаффера.

- •47. Теория рациональных ожиданий. Кривая Филлипса в теории рациональных ожиданий.

- •48. Платежный баланс и его структура. Счет текущих операций. Счет движения капитала. Счет официальных (валютных) резервов. Состояние платежного баланса.

- •49. Основные взаимосвязи в открытой экономике. Совокупный спрос в открытой экономике. Внутреннее и внешнее равновесие.

- •50. Товарный рынок в открытой экономике. Функция чистого экспорта. Факторы, влияющие на чистый экспорт. Чистый экспорт и равновесный доход.

- •51. Кривая is в открытой экономике. Международное движение капитала. Факторы, влияющие на движение капитала. Степень мобильности капитала.

- •52. Кривая платежного баланса вр: графическое построение, алгебраическое уравнение, обоснование наклона, факторы сдвигов и точки вне кривой вр. Модель is – lm – bp как модель малой открытой экономики.

- •53. Фискальная и монетарная политика в условиях фиксированного валютного курса. Влияние степени мобильности капитала на эффективность фискальной и монетарной политики при фиксированном валютном курсе.

- •54. Фискальная и монетарная политика в условиях плавающего валютного курса. Влияние степени мобильности капитала на эффективность фискальной и монетарной политики при плавающем валютном курсе.

- •55. Понятие, показатели и факторы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный экономический рост. Экономический рост в Республике Беларусь.

- •56. Модель Солоу. Базовые предпосылки. Неоклассическая производственная функция Кобба-Дугласа. Функция инвестиций. Устойчивый уровень капиталовооруженности.

- •57. Влияние нормы сбережений на экономический рост. Выбор национальной нормы сбережений: золотое правило э.Фелпса.

- •58. Рост населения и экономический рост. Различия в темпах роста населения и уровнях жизни в разных странах. Технологический прогресс и экономический рост.

- •59. Модели экономического роста р. Лукаса и п. Ромера.

- •60. Политика экономического роста, ее направления и проблемы. Политика экономического роста в Республике Беларусь.

- •61. Фискальная политика: взаимосвязь между государственным долгом и бюджетным дефицитом.

- •63. Фискальная политика и проблемы ее реализации в Республике Беларусь.

- •65. Денежно-кредитная политика и проблемы ее реализации в Республике Беларусь.

- •66. Социальная политика: содержание, направления, принципы, уровни. Объекты и субъекты социальной политики.

- •67. Уровень и качество жизни. Система показателей качества жизни. Доходы населения. Номинальные и реальные доходы. Факторы, определяющие доходы населения.

- •69.Обеспечение социальной справедливости. Механизм и основные направления социальной защиты.

- •70. Модели социальной политики. Социальная политика в Республике Беларусь

33. Использование модели is-lm для анализа последствий монетарной политики в условиях постоянных и гибких цен.

Монетарная политика (денежно-кредитная - ДКП) представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, воздействующих на денежное обращение и состояние кредита. Проводит ДКП Центральный банк. Кроме него субъектами ДКП являются Министерство финансов и коммерческие банки. Объекты ДКП - спрос на деньги и предложение денег. Стратегическая цель ДКП – обеспечение равновесия на денежном рынке как условия для устойчивого развития национальной экономики в долгосрочной перспективе. Достижение стратегической цели должно способствовать достижению общеэкономических целей, т. е в настоящее время во всех экономических системах ДКП является инструментом проведения политики сбалансированного экономического развития. К стратегическим целям ДКП относят:

• обеспечение устойчивых темпов экономического роста

• достижение полной занятости

• поддержание стабильности денежной системы

• устойчивый платежный баланс.

Промежуточные цели (промежуточные целевые ориентиры) обычно связаны с состоянием самой денежно-кредитной сферы, с выбором объекта регулирования. Чаще всего в их качестве рассматриваются:

• ставка процента

• денежная масса.

Реализация ДКП предполагает связь инструментов с ее конечными целями. Инструменты ДКП делятся на основные и селективные. Основными инструментами ДКП являются:

• операции на открытом рынке

• изменение учетной ставки

• изменение резервной нормы.

Денежно-кредитная политика часто применяется для смягчения циклических колебаний. Так, при подъеме может проводиться политика «дорогих » денег, основной целью которой является борьба с инфляцией. Суть проведения данной политики заключается в том, чтобы ограничить возможности банковской системы для вливания денежной массы в экономику. Деньги становятся труднодоступными субъектами экономики, «дорогими». С этой проводятся следующие мероприятия, которые уменьшают резервы коммерческих банков:

• центральный банк начинает продавать государственные облигации коммерческим банкам и населению

• повышается учетная ставка

• увеличивается резервная норма.

В условиях кризиса основное внимание уделяется занятости. Центральный банк проводит политику «дешевых» денег, обеспечивая поступление денег в экономику. Для этого проводятся следующие мероприятия, способствующие увеличению банковских резервов:

• центральный банк покупает государственные облигации у коммерческих банков и населения

• снижается учетная ставка

• снижается резервная норма

34. Эффективность монетарной политики. Ликвидная ловушка. Инвестиционная ловушка.

Сильными моментами денежно-кредитной политики являются:

а) быстрота реакции, так как Национальный банк является самостоятельным органом управления и может без всяких согласований с другими органами государственного управления принимать решения о регулировании денежной массы в стране;

б) гибкость, так как Национальный банк может проводить операции с разными объемами государственных ценных бумаг на вторичном рынке в зависимости от степени реагирования реального сектора экономики на данные меры;

в) изоляция от политического давления, так как глава Национального банка подотчетен законодательной власти и не должен испытывать давления со стороны исполнительной власти.

Вместе с тем она обладает и недостатками:

а) Циклическая асимметрия; которая проявляется в том, что в период кризиса политика дешевых денег не дает гарантии роста кредитов, и соответственно не способствует выходу из кризиса. Изменение скорости обращения денег может привести к непредсказуемым последствиям. Влияние ставки процента на изменение предложения денег может не оказывать серьезного воздействия на объем инвестиций.

Ликвидная ловушка

Ловушка ликвидности — макроэкономическая ситуация в кейнсианской теории, когда монетарные власти не имеют инструментов для стимулирования экономики ни через снижение процентных ставок, ни через увеличение денежного предложения.

Ещё ловушка ликвидности означает ситуацию, при которой спрос на деньги характеризуется абсолютной эластичностью относительно процентной ставки.

Денежно-кредитная

политика может быть неэффективной из-за

непредсказуемости скорости обращения

денег и ликвидной

ловушки. Смысл

ликвидной ловушки заключается в том,

что существует на рынке денег ситуация

высоко неэластичного предложения денег

от ставки процента. В этом случае

Национальному банку требуются значительные

усилия по увеличению денежной массы в

стране, чтобы незначительно изменить

ставку процента, а это может спровоцировать

инфляцию.

Рис. Ликвидная ловушка

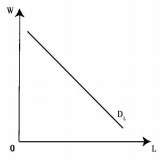

Инвестиционная ловушка

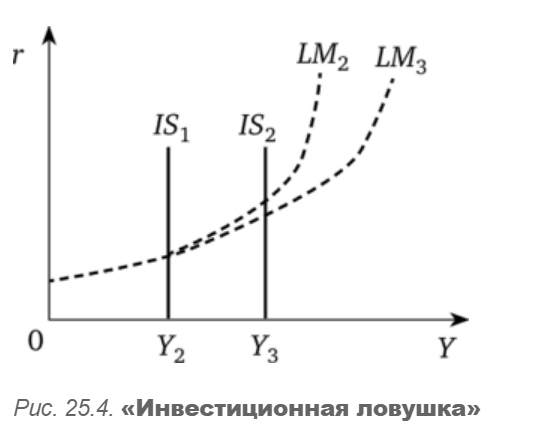

Инвестиционная ловушка - это ситуация, когда спрос на инвестиции совершенно неэластичен к ставке процента (например, во время депрессии компании не инвестируют, даже когда процентные ставки очень низкие). В данном варианте график функции инвестиций становится перпендикулярным к абсциссе и поэтому кривая IS также занимает перпендикулярное положение. При этом в какой бы части кривой LM (горизонтальной, промежуточной или вертикальной) ни установилось первоначальное совместное равновесие на рынках обычных товаров, денег и ценных бумаг, сдвиг кривой LM не изменяет объем реального национального дохода (У). Устранить инвестиционную ловушку может «эффект имущества» (дохода – больше, значит больше денег – больше инвестиций). При сдвиге LM2 к LM3 (см. рис. 25.4) «эффект имущества» приводит к сдвигу IS1 к IS2, устраняя тем самым инвестиционную ловушку.

Качество работы передаточного механизма.

- Поддержание Национальным банком одного из целевых параметров (количества денег или ставки процента) требует изменения другого параметра, что не всегда благоприятно сказывается на развитии экономики в целом.Следует учитывать и побочные эффекты отдельных действий Национального банка. Например, покупка государственных ценных бумаг центральным банком ради роста денежной массы может уменьшить значение денежного мультипликатора, что нейтрализует действия банка.

- Денежно-кредитная политика (ДКП) имеет значительный внешний лаг, связанный с периодом времени от принятия решения до получения конечного результата, в силу влияния ставки процента на инвестиционные решения. Данный аспект осложняет проведение ДКП, так как запаздывание результата может ухудшить экономическую ситуацию в стране.

- Неразвитость инструментов и несбалансированность денежного рынка в странах с переходной экономикой требует государственного регулирования ставок процента, в том числе административными методами. После достижения экономического равновесия и сбалансирования развития финансового и производственного секторов роль государственного регулирования процентных ставок и предложения денег в целом уменьшается.

35. Равновесие рынка труда с гибкой заработной платой: совокупный спрос на труд, совокупное предложение труда, равновесный уровень реальной заработной платы, равновесный уровень занятости, агрегированная производственная функция, равновесный объем выпуска. Естественный уровень безработицы.

Рынок труда

По отношению к рынку труда выделяются следующие категории населения:

– экономически неактивная часть населения, которая не выполняет никаких экономических функций либо по причине нахождения в нетрудоспособном возрасте, либо в силу неспособности к ней по физическим причинам — инвалиды. Оно не участвует в функционировании экономики, а поэтому не рассматривается как часть рынка труда;

– экономически активная часть населения, которая принимает активное участие в экономической деятельности, находится в трудоспособном возрасте и обладает физическими возможностями к осуществлению экономической деятельности. Его делят на: занятое и не занятое населения в национальной экономике.

Рынок труда состоит именно из этой второй группы населения (активная часть), которая и определяет его функционирование. На особенности функционирования рынка труда оказывают влияние:

– состояние национальной экономики (один из наиболее подверженных влиянию других рынков);

– динамика оплаты труда;

– динамика доходов, не формирующихся под влиянием рынка труда (трансферты - это перенос сделки с одного счета на другой и перевод иностранной валюты или золота из одной страны в другую валютный трансферт);

– динамика досуговых предпочтений населения;

– изменение психологического восприятия определенных профессий;

– динамика демографической ситуации.

Рынок труда является основополагающим элементом национальной экономики, от динамики которого зависит ее функционирование. Функционирование этого рынка основано на том, что одна часть населения, для того, чтобы вести нормальную жизнедеятельность, вынуждено продавать свой труд за вознаграждение, которое представлено в форме оплаты труда. Здесь специфическими товаром является труд — определенная совокупность интеллектуальных, духовных, физических способностей человека, которые, в общем, представляют собой индивидуальный трудовой потенциал. С другой стороны, другая часть населения согласна оплачивать труд наемных работников (работодателями).

Равновесие

Предложение труда

При анализе рынка труда исходят из предпосылки о том, что работник сам определяет количество работы, которое готов выполнить. При этом он основывается на величине реальной заработной платы, а точнее, том уровне жизни, который она ему обеспечит. Соответственно, предложение труда зависит от уровня реальной заработной платы:

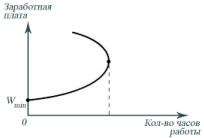

Рис. 7.1. Кривая предложения труда со стороны отдельного работника

SL = f (W/P), (7.1)

где SL — предложение труда;

W — номинальная заработная плата;

P — уровень цен;

W/P — реальная заработная плата.

Логично предположить, что для отдельного работника при определенных значениях реальной заработной платы данная функция будет возрастающей, т.е. чем выше реальная заработная плата, тем больше работник предложит своего труда на рынке (будет действовать эффект дохода). Однако на некотором участке кривой предложения труда (при достаточно высоком уровне заработной платы) функция станет убывающей. Это обусловлено действием эффекта замещения: при очень высоком доходе работник будет замещать свое рабочее время свободным, т.е. предложение труда начнет убывать по мере дальнейшего роста заработной платы (рис. 7.1).

НО предложение труда в масштабах национальной экономики включает в себя предложение труда со стороны всех работников и является агрегированной функцией от реальной заработной платы, поэтому классическая модель предполагает прямую зависимость между реальной заработной платой и величиной предложения труда в экономике в целом (рис. 7.2).

Рис.7.2. Кривая совокупного предложения труда

Спрос на труд

Рассмотрим, как отдельные фирмы принимают решение о количестве необходимых им работников (N). Чтобы упростить наши рассуждения, сделаем следующие допущения:

1. Все работники похожи друг на друга (игнорируются различия в уровне образования, навыках, умениях, амбициях и т. д.);

2. Заработная плата не устанавливается фирмами, а определяется на конкурентном рынке труда;

3. При принятии решения о количестве нанимаемых работников фирма преследует цель - максимизировать свою прибыль. Чтобы рассчитать количество работников, позволяющее максимизировать прибыль, фирма может сравнивать издержки (ЗП) и выгоды найма каждого дополнительного работника – объем дополнительных товаров и услуг, которые может произвести фирма в результате найма дополнительного работника. Фирма будет нанимать работников до тех пор, пока выгоды найма дополнительных работников будут превышать издержки, и остановиться когда выгоды станут равны издержкам.

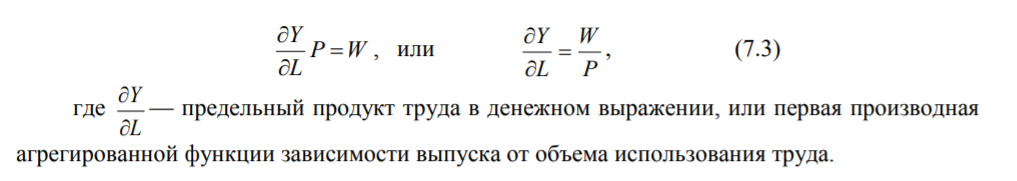

Предельный доход от использования труда (или предельный продукт труда в денежном выражении) — это произведение физического объема предельного продукта труда на цену единицы произведенного товара. Предельные издержки привлечения единицы труда равны величине номинальной заработной платы. Если вышеприведенная агрегированная производственная функция выражена в денежных единицах, то условие равновесия на рынке можно сформулировать следующими образом:

∂— предельный продукт труда в денежном выражении, или первая производная агрегированной функции зависимости выпуска от объема использования труда.

Из уравнение (7.3) следует, что спрос на труд также является функцией от реальной заработной платы: DL = f(W/P). (7.4)

Рис. 7.4. Равновесие на рынке труда

На производительность труда в физическом выражении оказывают влияние используемые технологии, т.е. количество капитала и его соотношение с величиной используемого труда.

В соответствии с формой агрегированной производственной функции объем выпуска растет замедляющимися темпами, т.е. вторая производная функции спроса на труд отрицательна (предельный продукт в денежном выражении убывает). Следовательно, отрицательной является и взаимосвязь между реальной заработной платой и величиной спроса на труд (рис. 7.3).

Рис. 7.3. Кривая совокупного спроса на труд

Равновесие на рынке труда установится тогда, когда величина спроса на труд станет равной величине предложения труда. Только при таком условии фирмы смогут найти работников за предлагаемую заработную плату, а последние — работу за ту зарплату, которую желают получить (III на рис. 7.4).

Рис. 7.4. Равновесие на рынке труда

Итак, равновесие на рынке труда определяет уровни реальной заработной платы, занятости и выпуска. Реальный объем национального производства рассматривается как независящий от S/C, R, Ms. В этом состоит упрощение, плохо согласующееся с реальностью.