ППЖ Производство Продукции Животноводства / ответы на вопросы экзамен ППЖ / ответы на вопросы экзамен ППЖ

.pdf3. Биологические и хозяйственные особенности овец. Биологические особенности овец.

Важная особенность домашних овец — большая пластичность и огромный потенциал адаптивности к различным условиям. Благодаря пластичности, изменчивости и хорошим адаптивным способностям оказалось возможным вывести многочисленные породы овец, разводить их в различных экологических условиях — в зоне пустынь, высокогорий, степей и др. Овцы хорошо приспособлены к пастбищному содержанию. Из 800 видов растений, потребляемых животными, овцы используют более 520, крупный рогатый скот — 460, лошади — 416. Овцы поедают 46 видов полыней из 91, лошади — 39, коровы — 24. Из 181 вида солянок овцами поедается 132,

лошадьми — 48, коровами — 39. Овцы подвижны и выносливы, могут делать большие переходы и использовать растительность степных, пустынных, полупустынных, горных и высокогорных пастбищ. Объясняется это не только физиологическими, но и анатомическими особенностями животных: у них клинообразно заостренная лицевая часть головы, острые косо поставленные зубы и тонкие подвижные губы, поэтому они могут поедать низкорослую, изреженную растительность и даже на скудных пастбищах находить себе корм, могут тщательно выбрать колоски, отдельные зерна и травинки на жнивье.

Овцы не только хорошо используют все типы пастбищ, но и неприхотливы к качеству пастбищ, поедают наибольшее количество растений, включая горькие, сильно пахнущие, колючие травы, многие из которых — сорняки. Это их свойство имеет большую практическую ценность, так как повышает эффективность использования земли и особенно тех угодий, которые непригодны под посевы сельскохозяйственных культур или для пастьбы других видов сельскохозяйственных животных.

Пастбищное содержание овец должно применяться везде, где для этого имеются условия. Овцы могут использовать пастбища круглый год, даже зимой, когда морозы достигают 40°С (Забайкалье, Бурятия, Алтай, Тыва). Пищеварительный аппарат овец хорошо приспособлен к перевариванию грубых кормов и хорошему усвоению питательных веществ. Эта особенность обусловлена тем, что длина кишечника овец примерно в 30 раз больше длины туловища, тогда как у крупного рогатого скота — больше только в 2022 раза, у свиней — в 12 раз, у лошадей — в 15 раз, что характеризует овец как пастбищных животных с высокой способностью к нагулу. Особую значимость в этом отношении имеет желудок, который состоит из четырех отделов: рубца, сетки, книжки, сычуга. Желудочные железы, выделяющие желудочный сок, имеет только сычуг. По этой при чине рубец, сетка и книжка, не имеющие железистой ткани, получили

название преджелудков, а сычуг — собственно желудок.

Преджелудки играют важную роль в переваривании питательных веществ корма, особенно грубого, расщепление которого в рубце происходит под действием ферментов, бактерий и простейших, в огромном количестве

населяющих его содержимое, а также под действием ферментов самих кормов.

Врубце расщепляется до 95% Сахаров и крахмала и до 50% переваримой клетчатки корма. Оставшаяся часть потребленной клетчатки переходит в нижеследующие отделы пищеварительного тракта, где продолжается ее переваривание.

При микробиальном расщеплении углеводов в рубце образуются летучие жирные кислоты (ЛЖК), в основном уксусная, а также пропи-оновая и масляная, которые могут покрывать до 40% общей потребности этих жвачных в энергии.

Особенность переваривания азотистых веществ в пищеварительном тракте овец в том, что в рубце протеин корма расщепляется микроорганизмами до пептидов, аминокислот и аммиака, из которых синтезируется бактериальный белок высокой биологической ценности.

Вотличие от крупного рогатого скота овцы резервируют в жировой ткани витамин А, а не каротин, чем объясняется белый цвет бараньего сала и желтая пигментация говяжьего жира.

Вэкстремальных условиях во время перебоев в кормлении и поении овцы многих пород расходуют жир, отложенный в благоприятные в кормовом отношении периоды в теле, на хвосте, в курдюке.

Хорошей приспособленности овец к холоду и жаре в значительной степени способствует их шерстяной покров. В холодное время года он надежно защищает организм от низких температур и порывов ветра, а в жаркий период — от чрезмерного перегрева и ожогов кожи, выполняя роль теплозащитной оболочки. При этом животные сами регулируют свое состояние по отношению к температуре окружающей среды, сбрасывая шерстяной покров (линька) с наступлением тепла. Такой процесс особенно развит у грубошерстных животных. Овцы характеризуются высокой хозяйственной скороспелостью, которая проявляется в производстве полноценной продукции в раннем возрасте. Так, баранину, овчины можно получать от животных в возрасте 6 — 8 мес., поярковую шерсть — в 5 мес, а смушки — в 1-3-дневном возрасте.

Хозяйственные особенности овец. Характерные особенности овцы:

• небольшой рост — от 0,5 до 1 м;

• вес в развале между 40 и 160 кг;

• шерсть, густая и длинная — для защиты от экстремальных температур и

внешних условий;

•шерсть бывает разного цвета, от белого до черного, что определяет порода (есть и двуцветные овцы);

•животное с выраженным половым диморфизмом: баран с большими спиральными рогами, а овца — с маленькими и тонкими или отсутствующими; у глаз овцы интересное строение, с горизонтальным направлением, у

животного угол обзора около 300 градусов;

продолжительность жизни овцы зависит от человека: без его вмешательства они в среднем живут до 12 лет, но есть и долгожители, прожившие вдвое больше. Универсальной классификации по видам нет, есть методы дифференциации по вариабельным признакам:

•направлению применения овец: мясо, шерсть, сало, шубные, мясосальные и смушковые;

•шерстяных овец делят по виду руна: тонкая, полутонкая, грубая и полугрубая шерсть;

•разграничение по размеру: очень крупные, крупные и средние овцы;

•по окрасу: есть не только черные и белые, но и серые, коричневые, рыжие и двухцветные овцы;

•по молочности овец разделяют на низкую, среднюю и высокую.

Билет 19 1. Системы и способы содержания крупного рогатого скота.

На сегодняшний день выделяют два принципиально разных способа содержания КРС:

•Привязной;

•Беспривязной.

Привязной способ. При таком способе животные содержатся в индивидуальных стойлах, в которых предусмотрена подача воды и корма, при этом нормы потребления рассчитываются отдельно для каждого животного в зависимости от его возраста и физиологических особенностей. На самом деле коровы не содержатся на привязи в прямом смысле этого слова, но ограничены в перемещении стенками стойла. Однако привязной способ содержания требует регулярного выгула скота, который обычно производится каждый день на специальных выгульных площадках. Основными положительными признаками его является:

•каждое животное имеет дифференцированное кормление;

•возможность организации индивидуального ухода, ведения зоотехнического и племенного учета, ветеринарного обслуживания, контроля за здоровьем и продуктивностью животных.

К отрицательным факторам, снижающих в первую очередь экономическую эффективность данного способа можно отнести:

•высокий удельный вес ручного труда;

•низкая степень и высокая энергоемкость механизации трудоемких процессов по уходу и кормлению животных;

•животные, практически лишены активного моциона и, как следствие, подвержены ряду заболеваний системы воспроизводства, вымени, обмена веществ и др., связанных с гиподинамией.

Беспривязной способ. При таком способе скот содержится группами в коровниках, боксах или секциях, в которых предусмотрены кормушки и поилки – каждое животное потребляет столько корма и воды, сколько считает нужным. Беспривязной способ решает проблему активности животных (так как они, фактически, постоянно находятся на выгуле), однако

он делает практически невозможным индивидуальный откорм скота и ухудшает выбраковку животных.

Беспривязный способ содержания животных позволяет сократить затраты труда в 1,7 раза и применить комплексную механизацию всех трудоемких процессов.

Существуют две разновидности беспривязного содержания: на глубокой подстилке и бесподстилочный способ содержания животных в боксах. Можно выделить следующие системы содержания крупного рогатого скота:

•Круглогодичное стойловое содержание;

•Стойлово-пастбищное содержание;

•Стойлово-лагерное содержание;

•Круглогодичное пастбищное содержание;

•Поточно-цеховая система.

Системы отличаются отношением времени содержания скота в стойлах и на пастбищах, что зависит от сезона, продолжительности лета и зимы, а также от возможностей фермерского хозяйства.

Круглогодичное стойловое содержание. К такой системе прибегают в тех случаях, когда хозяйство не имеет своих пастбищных угодий, либо климатические и географические условия не позволяют выгонять скот на пастбища. При такой системе скот круглый год содержится в стойлах. Стойлово-пастбищное содержание. Наиболее распространенная в средних широтах система, при которой зимой скот находится в стойлах, а летом – выгоняется на пастбища. Однако такая система подразумевает, что скот кормится на пастбище только в светлое время суток, а ночью он загоняется в стойла. Система применима только при наличии пастбищ на удалении до 2,5 км от фермы. Сущность заключается в том, что в стойловый период животных содержат в помещениях, а в пастбищный – на искусственных или природных выпасах. Стойлово-пастбищная широко используется, как правило, на небольших комплексах по производству молока, а также на средних и малых молочных предприятиях, в том числе на фермах крестьянских хозяйств. Она, как максимально отвечающая физиологическим требованиям организма, способствует более полной реализации генетического потенциала, резистентности продуктивности животных, а также позволяет поддерживать высокий уровень их воспроизводительной способности. При стойлово-пастбищной системе благодаря активному моциону, воздействию инсоляции, полноценному кормлению травой, богатой витаминами, микроэлементами, менее всего выражена гиподинамия. В пастбищный период животные укрепляют свое здоровье, повышают продуктивность, у них восстанавливаются воспроизводительные функции, часто происходит самоизлечение ряда функциональных расстройств, приобретенных в период зимне-стойлового содержания. Кроме того, эта система в определенной степени способствует долговечности животноводческих зданий, их естественной санации в период отсутствия животных, "биологическому отдыху". В этот период легче провести ремонт, дезинфекцию и т.п.

Однако, при переводе животных на пастбища следует помнить, что на 1 км пути затрачивается не менее 60 ккал на каждые 100 кг живой массы. Например, корова массой 500 кг на 1 км пути расходует более 300 ккал или 0,127 кг крахмального эквивалента. Поскольку на 1 кг молока жирностью 4 % животному требуется 0,29 кг крахмального эквивалента, то затраты энергии на передвижение коровы на расстояние 1 км соответствуют затратам на образование 1 кг молока.

Однако, стойлово-пастбищная система требует много земельной площади для обеспечения животных пастбищами (не менее 0,3 га на корову). Лучшее решение в данном случае – организация культурных пастбищ. Стойлово-лагерное содержание. Такая система применяется в том случае, если пастбища находятся от фермы на расстоянии свыше 2,5 км. С наступлением тепла стадо покидает ферму и постоянно кормится на пастбищах, где для этого организованы временные (летние) лагеря со всем необходимым.

Круглогодичное пастбищное содержание. Эта система применима только в южных регионах, где круглый год пастбища способны прокормить скот – стада просто мигрируют по пастбищам, постоянно питаясь сочным зеленом кормом.

Поточно-цеховая система. Распространена во многих хозяйствах общественного сектора молочного скотоводства. Она основана на учете физиологических особенностей организма крупного рогатого скота при содержании всех возрастных и продуктивных групп. Это позволяет лучше организовать и обеспечить воспроизводство стада, его ветеринарное обслуживание, устранить обезличку в обслуживании животных, рационально использовать корма. В соответствии с физиологическим состоянием коров их содержат в четырех цехах – сухостоя, отела, раздоя и осеменения и производства молока. В каждом из цехов применяют наиболее соответствующий физиологическому состоянию животных способ содержания: в цехе сухостоя - беспривязный; отела - привязный без предоставления выгула и моциона; раздоя и осеменения - привязный с предоставлением летом пастбища, а зимой выгула и моциона; производства молока – любой принятый в хозяйстве. Следовательно, при поточно-цеховой системе используют разные способы содержания коров и молодняка с учетом физиологической и технологической целесообразности.

2. Структура стада свиней промышленных предприятий и племенных хозяйств. Характеристика половозрастных групп.

Таблица структура стада

|

Хозяйство |

|

Половозрастная группа |

репродукторное |

с завершенным |

|

|

производственным |

|

|

циклом |

Свиноматки |

15,3 |

8,5 |

Поросята до 2-месячного |

40,7 |

22,7 |

возраста |

|

|

Поросята в возрасте |

35,6 |

19,7 |

2-4 мес. |

|

|

Ремонтный молодняк |

3,8 |

2,2 |

Откормочное поголовье |

4,6 |

46,9 |

В свиноводстве под структурой стада принято понимать процентное соотношение животных различных производственных групп. Она определяется, прежде всего, специализацией хозяйства.

Разделение стада происходит на следующие группы: Хряки-производители. На каждые 20 свиноматок содержат при ручной случке 1 хряка. При искусственном осеменении в хозяйстве содержание самцов сокращают в 10 раз. Часто срок племенной службы хряков равен 3-4 годам. Поэтому в среднем ежегодно выбраковывается 25-30% основных хряков.

Основные свиноматки — это лучшая часть маточного стада, от которых получают основной приплод. Использовать свиноматок начинают возрасте 9- 10 мес. и при живой массе 100-130 кг.

Проверяемые матки — опоросившиеся молодые свиньи, проверяемые по результатам первого опороса для ремонта основных маток. Проверяемых маток, давших в первом опоросе не менее 9 здоровых поросят, при 90-95% их сохранности, имеющих массу гнезда в 21-дневном возрасте не менее 48 кг, а к двум месяцам не менее 160 кг, отбирают и передают в основное маточное стадо. Менее ценных ставят на откорм Поросята-сосуны содержатся вместе с подсосными матками, от их рождения до отъема от свиноматки.

Поросята-отъемыши — молодняк, отнятый от матерей и доращиваемый в специально для этого оборудованных помещениях до передачи на откорм или перевода в группу ремонтного молодняка. Отъем поросят производят в 1,5-2 месяца.

Ремонтный молодняк — это здоровое, хорошо развитое потомство (хрячки и свинки), в возрасте от 3-4 мес. до начала случки. Молодняк отбирают для ремонта от высокопродуктивных родителей.

Свиньи на откорме — к этой группе относят откормочный молодняк, обычно с 3- до 9-месячного возраста. В группе откорма могут находиться и взрослые выбракованные свиньи.

Основные хряки и свиноматки — взрослые животные, предназначенные для получения приплода.

Хряки-пробники — хряки, используемые для выявления маток в охоте. Должны иметь живой темперамент. В случке не используются. Проверяемые хряки — от времени первой случки до оценки их по продуктивности (по массе потомства в 2 или 4 мес.). По окончании оценки хряк переводится в основные либо выбраковывается.

Проверяемые свиноматки — от времени установления первой супоросности до отъема поросят первого опороса. После отъема переводят в основные или выбраковывают.

Поросята-сосуны — приплод от рождения до отъема от маток. Поросята-отъемыши — от момента отъема до 4-месячного возраста, после чего переводят в группу ремонта или в откорм.

Ремонтные хрячки — хряки на выращивание от 4 мес. до первой случки, предназначенные для замены выбракованных хряков.

Ремонтные свинки — свинки на выращивание от 4 мес. до установленной первой супоросности через месяц после первого осеменения, предназначенные для замены выбракованных маток основного стада. Племенной молодняк — свинки и хрячки от родителей с известным происхождением, отбираемые после отъема от маток и выращиваемые до реализации в 5–6-месячном возрасте и используемые для воспроизводства стада.

Откормочный молодняк — свинки и кастрированные хрячки с 4 мес. до достижения сдаточных кондиций на мясо (120–130 кг).

3. Мясная продуктивность птицы. Факторы ее определяющие. Мясная продуктивность характеризуется живой массой и мясными

качествами птицы в убойном возрасте, а также пищевой ценностью мяса. Живая масса. Это основной признак, по которому определяют количество мяса у птицы любого возраста. Живую массу устанавливают путем взвешивания. Взвешивать птицу лучше утром, до кормления.

Скорость роста. Чаще всего о скорости роста птицы судят по живой массе, которую достигает особь к возрасту убоя, или по показателям абсолютного, относительного и среднесуточного прироста. Скорость роста — признак, учитываемый у мясного молодняка. Наиболее интенсивный рост приходится на первый месяц его жизни. К концу 2 -3-го месяца жизни начальная живая масса молодняка увеличивается в несколько десятков раз, а относительный прирост составляет 190 % и более. Самцы, как правило, растут быстрее самок. Так, гибридные петухи на 25—30 % тяжелее самок. Индивидуальные различия в скорости роста молодняка одной и той же породы в условиях правильного выращивания достигают 10—15 % и более. Среди мясных цыплят 35—42-дневного возраста одной и той же породы можно выделить до 20—25 % особей, у которых масса значительно больше средней массы птицы по стаду. Возраст птицы также оказывает большое влияние на мясную продуктивность. С возрастом скорость деления клеток уменьшается и поэтому относительный прирост снижается, хотя абсолютный прирос'" до определенного предела может расти.

Мясные формы телосложения. В мясном птицеводстве по внешнему виду

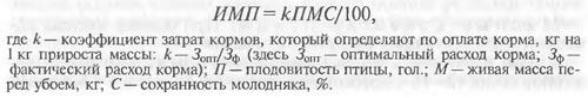

(экстерьеру) можно более точно, чем в яичном, судить о количестве и качестве мяса, о его товарной ценности. Величина птицы дает представление о ее живой массе и развитии отдельных групп мышц, упитанности, а общие контуры тела и оперение — о товарном виде. Для мясной птицы типично широкое и глубокое туловище, округлость форм, хорошее развитие наиболее ценных в мясном отношении частей тела — мышц груди, бедра и голени. Объективно мясные формы тела определяют с помощью семи основных промеров: длины туловища, длины киля, обхвата груди, длины голени, длины плюсны, ширины таза, передней глубины туловища. Существует несколько методов оценки развития грудных мышц: определение их контура свинцовой проволокой с помощью угломера, измерение толщины этих мышц с помощью ультразвука или укола иглой или их ширины с помощью штангенциркуля. Все они недостаточно совершенны и довольно трудоемки. В практической работе селекционеры чаще оценивают развитие грудных мышц субъективно методом ощупывания их, используя 5-балльную шкалу. Чтобы отразить мясную продуктивность птицы в едином показателе, целесообразно использовать индекс мясной продуктивности:

массу непотрошеной тушки (убойная масса) — массу тушки без крови и пера (пуха у водоплавающих); массу полупотрошеной тушки — массу тушки без крови, пера, у которой

удалены кишечник с клоакой, зоб, яйцевод (у несушек); массу потрошеной тушки — массу тушки без крови, пера, головы, ног,

крыльев до локтевого сустава, у которой удалены все з iутренние органы, кроме легких и почек; съедобные части — мышцы грудные, ног и туловища, печень без желчного

пузыря, сердце, мышечный желудок без содержимого и кутикулы, почки, легкие, кожа с подкожным жиром и внутренний жир; несъедобные части — ноги (лапы), голова, кости туловища и конечностей,

крылья до локтевого сустава, желудочно-кишечный тракт (пищевод, зоб, железистый желудок, кутикула, кишечник, включая содержимое, поджелудочная железа, желчный пузырь), яйцевод, яичник, семенники, гортань, трахея; массу грудных мышц.

Мясная продуктивность птицы определяется:

1)живой массой;

2)скоростью роста и оплатой корма прироста;

3)быстротой оперяемости, способностью к откорму;

4)убойным выходом мяса;

5)качеством мяса.

Показатели мясной продуктивности птицы являются наследственными. Живая масса птицы связана с видом, породой, возрастом, полом, генетическими особенностями, селекцией.

Билет 20 1. Технология производства молока при привязном способе содержания.

При привязном содержании при доении в молокопровод и в доильное ведро. По данной технологии животные содержатся в стойлах, где их места обеспечены кормушкой и поилкой.

Габариты стойла зависят от среднего размера коров в стаде, устройства привязи, кормушки и поилки. Для животных весом 500-600 кг рекомендуют стойло длинной 170-190 см и шириной 100-120 см.

Чтобы удержать животное в стойле его фиксируют (привязывают). Это обеспечивает животному возможность свободно стоять, лежать, пить и есть. Навоз из стойла удаляется скребковым транспортёром, который расположен в неглубоком канале. Самая распространённая конструкция транспортёра – ТСН-3Б.

Для доения используют доильные установки с молокопроводом или переносными вёдрами. Работать с ним наиболее эффективнее, так как один оператор может доить сразу трёх коров (40-50 голов на одну доярку), тогда как при использовании переносных ведер только двух (30-40 голов на одну доярку).

Для кормления при разных возможностях механизации используют кормушки, либо кормовой стол. Раздачу корма осуществлять в кормушки может система цепных транспортёров, а на кормовой стол – мобильный кормораздатчик.

Преимущества. Наличие у животного постоянного места, к которому привязаны все работы с ним, что позволяет рaботать с каждым животным индивидуально и раскрыть все потенциальные возможности.

Недостатки. Значительные зaтраты ручного трудa – для каждой операции вне стойла приходится отвязывать, а затем привязывать каждое животное; очистка стойл от навоза; подготовка вымени к доению, переноска доильных аппаратов. В среднем показатели затрат труда составляют 90-140 человекочасов на тонну.

Из-зa постоянного нахождения на одном месте животные могут быть загрязнены навозом, что создаёт угрозу механического и бaктериального загрязнения молока.

Для доения коров в переносные ведра предназначены доильные стационарные установки АД-100Б, ДАС-2В, укомплектованные 8...9 доильными аппаратами. Установки рассчитаны на доение 100 голов, их пропускная способность составляет 15...50 гол/ч. Эти доильные установки обслуживают 3...4 человека. Производительность одного дояра с двумя доильными аппаратами 18...20 гол/ч.

При доении в стойлах в молокопровод оператор работает с тремя аппаратами АДУ-1 всех исполнений.

Начинают доить коров, стоящих в начале ветви молокопровода (с конца, ближнего к молокоприемнику), так как при этом остатки молока не будут засыхать на стенках молокопровода. На одной ветви молокопровода одновременно должно работать не более 4 доильных аппаратов.

Каждым аппаратом в стойлах поочередно выдаивают двух соседних коров, стоящих по обеим сторонам вакуумного крана. Поэтому вначале подготавливают к дойке и надевают аппараты на коров, стоящих не подряд, а через одну (например, на первую, третью и пятую при доении тремя аппаратами). В конце доения одной коровы, например, первой, готовят к доению вторую корову, проводят машинное додаивание первой коровы, снимают с нее аппарат и надевают на вторую корову. Так же используют и остальные аппараты. Освободившийся аппарат переносится к седьмой и восьмой коровам, следующие два аппарата - к девятой и десятой, одиннадцатой и двенадцатой коровам и т. д. до конца.

Основным условием рационального машинного доения коров в стойлах является недопущение холостого доения, качественное выполнение технологических операций доения, сокращение вынужденных простоев. При обслуживании группы коров, имеющих большие различия по разовым удоям и продолжительности времени выдаивания, рекомендуется размещать животных в стойлах в порядке снижения разовых удоев, причем начинать доить следует наиболее высокопродуктивных коров.

При доении коров в молокопровод предназначены доильные установки АДМ-8А и УДМ-200 «Подмосковье». Установка АДМ-8А выпускается в двух модификациях — АДМ-8А-1 (рассчитанная на доение 100 коров) и АДМ-8А-2 (рассчитанная на 200 коров). Доильную установку АДМ-8А-1 обслуживают 2 человека. Максимальное число одновременно выдаиваемых коров — 8. Пропускная способность установки 56...58 гол/ч. Доильную установку АДМ-8А-2 обслуживают 4 человека.

Доильная установка УДМ-200 выпускается в двух модификациях и рассчитана на обслуживание 100 и 200 голов. Отличительные особенности данной доильной установки по сравнению с установкой АДМ-8А следующие:

молокопровод из нержавеющей стали диаметром 52 мм. Такой диаметр обеспечивает стабильный вакуумный режим (48...50 кПа); длина труб молокопровода 6 м вместо 2,4. Они выполнены из стекла, что в

2—3 раза уменьшает количество стыковых соединений, а это наряду с большим диаметром молокопровода увеличивает проходимость молока, улучшает промываемость и санитарно-гигиенические показатели молока; вакуумпровод имеет диаметр 40 мм вместо 25, что способствует стабилизации вакуума.

При использовании доильных установок со сбором молока в ведро один оператор может работать с двумя-тремя доильными аппаратами. Молоко собирают во фляги и емкости вместимостью около 200 л и транспортируют на тележке в молочную для последующей обработки. Стационарные доильные установки должны обеспечивать свободный доступ к вымени