- •1. Определение возрастной психологии. Определение психологии развития. Объект и предмет возрастной психологии и психологии развития.

- •2. Понятия генетической и детской психологии, сравнительный анализ. Задачи возрастной психологии.

- •3. Структура возрастной психологии и связь с другими науками.

- •4. Актуальные проблемы возрастной психологии.

- •5. Развитие как центральное понятие психологии. Определения. Классификации. Виды развития в зависимости от временной дистанции (фило-, антропо-, онто-, микрогенез).

- •6. Специфика психического развития ребенка человека.

- •7. Механизмы развития с точки зрения биологизаторского, социологизаторского подхода, культурно-исторической концепции.

- •8. Закономерности психического развития. Условия, источник и движущие силы развития.

- •9. Факторы, предпосылки, источники психического развития. Движущие силы.

- •10. Понятие возраста. Классификация и определение разных видов возраста.

- •11. Психологический возраст как единица анализа в детской и возрастной психологии. Структура психологического возраста (л.С.Выготский, д.Б. Эльконин). Примеры.

- •1. Социальная ситуация развития данного возраста:

- •4. Кризис развития

- •12. Стабильные и критические периоды, характеристика, виды изменений.

- •14. Детство как предмет психологического исследования.

- •15. Социально-историческая природа детства. Демографические и этнографические исследования.

- •16. Природа детства с точки зрения отечественных исследователей (л.С. Выготский, д.Б. Эльконин).

- •17. Категории обучения и развития в возрастной психологии. Соотношение понятий с точки зрения различных подходов.

- •Оральная стадия (0-1-1,5 год)

- •26. Психоаналитическая теория детского развития. Оральный период. Причины фиксации. Признаки орального характера. Первый год жизни с точки зрения теории самости.

- •Анальная стадия (1-3 года)

- •Фаллическая стадия (3-5 лет)

- •Переделать и сократить 31. Греческая мифология как отражение основной проблематики фаллической стадии с точки зрения классического психоанализа.

- •2. Период конкретных операций (2-11 лет).

- •2.1. Дооперациональная стадия (2 – 6-7 лет)

- •2.2. Стадия конкретных операций (6-7 – 11-12 лет)

- •3. Период формальных операций (11-12 – 14-15 лет).

- •2.Второй уровень (возраст 10-13 лет) – конвенциональной (общепринятой) морали.

- •3.Третий уровень (возраст от 13 лет)- автономной морали.

- •2. Ребенок начинает ориентироваться на знак

- •3. Ребенок обращает знак на взрослого для регуляции его поведения –объектирование структуры впф в его поведении , но еще нет интериоризации

- •4. Ребенок использует знак для регуляции собственного поведения

- •1)Особая динамическая структура кризиса ( э.Келер)

- •3)Негативный характер развития ( э.Келер)

- •4)Возникновения новообразований кризисного периода (л.С . Выгосткий)

- •5 Месяц развития (16-20 недель):

- •6 Месяц 20-24 недель:

- •1.Оральные сегментарные автоматизмы:

- •2.Спинальные двигательные автоматизмы:

- •2 Примера из экспериментов Курта Левина:

- •3 Года 6 мес

- •4 Года 6 мес

- •Игровое употребление предметов

- •Реальные (партнерские) отношения между играющими детьми

- •95. Детский рисунок. Психологическое значение рисования для развития ребенка.

- •96. Этапы развития детского рисунка. Доизобразительный и изобразительный периоды.

- •2.Каракули упорядочиваются, штрихи ложатся рядом, становятся ритмичными — возникает стадия ритмических каракулей.

- •97. Особенности развития рисунка человека как отражение интеллектуального развития ребенка.

- •98. Структура и этапы развития рисунка как отражение картины мира.

- •Подготовительная часть

- •Завязка

- •2.1) Основная часть

- •2.3) Основная часть (новое вредительство)

- •1.Личностная готовность

- •2.Интеллектуальная готовность

- •1.Мотивация учебной деятельности

- •2.Учебная задача

- •4.1. Контроль в учебной деятельности

- •4.2.Оценка

- •108. Детско-родительские отношения и стили воспитания. Классификация. Методы диагностики. Роль стилей воспитания в формировании личности ребенка.

- •109. Подростковый возраст. Границы возраста. Социальная ситуация развития. Когнитивное развитие подростка. Роль физического и полового созревания.

- •110. Подростковый возраст. Границы возраста. Социальная ситуация развития. Развитие и становление эмоций в подростковом возрасте. Акцентуации характера в подростковом возрасте.

- •111. Новообразования подросткового возраста. Чувство взрослости. Определение. Виды взрослости.

- •112. Проблемы общения со взрослыми и сверстниками. Проблема ведущей деятельности в подростковом возрасте.

- •113. Самосознание подростка. Формирование идентичности. Виды идентичности. Характеристика. Потребность в самоутверждении. Я - концепция как ключевое новообразование возраста. Определение. Структура.

- •114. Юность – этап осознания себя как личности. Формирование мировоззрения в юности, профессиональное и жизненное самоопределение. Юность и становление идентичности.

- •115. Молодость. Особенности протекания стабильного и критического периодов.

- •116. Взрослость как этап жизни. Трудности изучения взрослого возраста. Подходы к периодизации. Кризис 30 лет.

- •117. Любовь и построение отношений как задачи молодости и взрослости. Определения любви. Теоретические концепции.

- •118. Виды любовных отношений. Влюбленность. Любовная аддикция и аддикция избегания.

- •119.Этапы развития эмоционально зрелых отношений.

- •120.Теории выбора брачных партнеров. Мотивация к вступлению в брак.

- •121. Определение семьи и брака. Роль семьи в развитии личности.

- •122. Этапы развития семьи. Задачи каждого этапа. Семейные кризисы. Повторные браки.

- •123. Профессиональный путь человека. Мотивы выбора профессии. Профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение.

- •124. Этапы профессионального развития личности.

- •125. Зрелость. Общая характеристика. Кризис зрелости.

- •126. Психологические проблемы старения. Проблема возраста и возрастной периодизации

- •127. Геронтология. Определение. Типы старости. Границы и структура возраста

- •128. Кризис выхода на пенсию. Механизмы. Симптомы. Пути смягчения.

- •129. Старость как жизненный этап. Задачи возраста. Виды старения. Линии развития.

- •130. Проблема долгожительства. Биологические и психологические особенности долгожителей.

- •131. Танатология как наука. Смерть. Отношение к смерти. Проблемы экзистенциальной психологии.

- •132. Этапы принятия смерти (э. Кюблер-Росс). Этапы вхождения в смерть.

- •133. Жизненный путь и временная перспектива как психологические категории. Определения. Структура. Ш. Бюлер. Работы б.Г. Ананьева и ф. Зимбардо.

- •134. Философия «смертного» и «бессмертного» по э.Фромму.

1.Оральные сегментарные автоматизмы:

Сосательный рефлекс. При введении указательного пальца в рот на 3-4 см ребёнок делает ритмичные сосательные движения. Рефлекс отсутствует при парезы лицевых нервов, глубокой умственной отсталости, в тяжелых соматических состояниях.

Поисковый рефлекс (рефлекс Куссмауля). При поглаживании в области угла рта происходит опускание губы, отклонение языка и поворот головы в сторону раздражителя. Надавливание на середину верхней губы вызывает открытие рта и разгибание головы. При надавливании на середину нижней губы опускается нижняя челюсть и сгибается голова. Этот рефлекс особенно хорошо выражен до кормления и слабо выражен у ребёнка сразу после кормления. Обращают внимание на симметричность рефлекса с двух сторон. Поисковый рефлекс наблюдается до 3—4 мес., затем угасает. Асимметрия рефлекса — односторонний парез лицевого нерва. Рефлекс отсутствует — двухсторонний парез лицевого нерва, поражение ЦНС.

Хоботковый рефлекс. Быстрый удар пальцем по губам вызывает вытягивание губ вперед. Этот рефлекс сохраняется до 2—3 мес.

Ладонно-ротовой рефлекс (рефлекс Бабкина). При надавливании большим пальцем на область ладони новорождённого (обеих ладоней одновременно), ближе к тенару, происходит открывание рта и сгибание головы. Рефлекс ярко выражен у новорождённых в норме. Вялость рефлекса, быстрая истощаемость или отсутствие свидетельствуют о поражении ЦНС. Рефлекс может отсутствовать на стороне поражения при периферическом парезе руки. После 2 мес. он угасает и к 3 мес. исчезает

2.Спинальные двигательные автоматизмы:

Защитный рефлекс новорождённого. Если новорождённого положить на живот, то происходит рефлекторный поворот головы в сторону. Этот рефлекс выражен с первых часов жизни. У детей с поражением центральной нервной системы защитный рефлекс может отсутствовать, и, если не повернуть пассивно голову ребёнка в сторону, он может задохнуться.

Рефлекс опоры и автоматическая походка новорождённых. У новорождённого нет готовности к стоянию, но он способен к опорной реакции. Если держать ребёнка вертикально на весу, то он сгибает ноги во всех суставах. Поставленный на опору ребёнок выпрямляет туловище и стоит на полусогнутых ногах на полной стопе. Положительная опорная реакция нижних конечностей является подготовкой к шаговым движениям. Если новорождённого слегка наклонить вперед, то он делает шаговые движения (автоматическая походка новорождённых). Иногда при ходьбе новорождённые перекрещивают ноги на уровне нижней трети голеней и стоп. Это вызвано более сильным сокращением аддукторов, что является физиологичным для этого возраста и внешне напоминает походку при детском церебральном параличе. Реакция опоры и автоматическая походка физиологичны до 1 — 1,5 месяцев, затем они угнетаются и развивается физиологическая астазия-абазия. Только к концу 1 года жизни появляется способность самостоятельно стоять и ходить, которая рассматривается как условный рефлекс и для своего осуществления требует нормальной функции коры больших полушарий. У новорождённых с внутричерепной травмой, родившихся в асфиксии, в первые недели жизни реакция опоры и автоматическая походка часто угнетены или отсутствуют. При наследственных нервно-мышечных заболеваниях реакция опоры и автоматическая походка отсутствуют из-за резкой мышечной гипотонии. У детей с поражением центральной нервной системы автоматическая походка задерживается надолго.

Рефлекс ползания (Бауэра) и спонтанное ползание. Новорождённого укладывают на живот (голова по средней линии). В таком положении он совершает ползающие движения — спонтанное ползанье. Если к подошвам приставить ладонь, то ребёнок рефлекторно отталкивается от неё ногами и ползание усиливается. В положении на боку и на спине эти движения не возникают. Координации движений рук и ног при этом не наблюдается. Ползающие движения у новорождённых становятся выраженными на 3 — 4-й день жизни. Рефлекс физиологичен до 4 месяцев жизни, затем он угасает. Самостоятельное ползание является предшественником будущих локомоторных актов. Рефлекс угнетен или отсутствует у детей, родившихся в асфиксии, а также при внутричерепных кровоизлияниях, травмах спинного мозга. Следует обратить внимание на асимметрию рефлекса. При заболеваниях центральной нервной системы ползающие движения сохраняются до 6 — 12 месяцев, как и другие безусловные рефлексы.

Хватательный рефлекс. Появляется у новорождённого при надавливании на его ладони. Иногда новорождённый так сильно обхватывает пальцы, что его можно приподнять вверх (рефлекс Робинзона). Этот рефлекс является филогенетически древним. Новорождённые обезьяны захватом кистей удерживаются на волосяном покрове матери. При парезах рук рефлекс ослаблен или отсутствует, у заторможенных детей — реакция ослаблена, у возбудимых — усилена. Рефлекс физиологичен до 3 — 4 месяцев, в дальнейшем на базе хватательного рефлекса постепенно формируется произвольное захватывание предмета. Наличие рефлекса после 4 — 5 месяцев свидетельствует о поражении нервной системы. Такой же хватательный рефлекс можно вызвать и с нижних конечностей. Надавливание большим пальцем на подушечку стопы вызывает подошвенное сгибание пальцев. Если же пальцем нанести штриховое раздражение на подошву стопы, то происходит тыльное сгибание стопы и веерообразное расхождение пальцев (физиологический рефлекс Бабинского).

Рефлекс Галанта. При раздражении кожи спины паравертебрально вдоль позвоночника новорождённый изгибает спину, образуется дуга, открытая в сторону раздражителя. Нога на соответствующей стороне часто разгибается в тазобедренном и коленном суставах. Этот рефлекс хорошо вызывается с 5 — 6-го дня жизни. У детей с поражением нервной системы он может быть ослаблен или вовсе отсутствовать в течение 1-го месяца жизни. При поражении спинного мозга рефлекс отсутствует длительно. Рефлекс физиологичен до 3 — 4-го месяца жизни. При поражении нервной системы эту реакцию можно наблюдать во второй половине года и позже.

Рефлекс Переса. Если провести пальцами, слегка надавливая, по остистым отросткам позвоночника от копчика к шее, ребёнок кричит, приподнимает голову, разгибает туловище, сгибает верхние и нижние конечности. Этот рефлекс вызывает у новорождённого отрицательную эмоциональную реакцию. Рефлекс физиологичен до 3 — 4-го месяца жизни. Угнетение рефлекса в период новорождённости и задержка его обратного развития наблюдается у детей с поражением центральной нервной системы.

Рефлекс Моро. Вызывается различными и не различными приемами: ударом по поверхности, на которой лежит ребёнок, на расстоянии 15 см от его головки, приподниманием разогнутых ног и таза над постелью, внезапным пассивным разгибанием нижних конечностей. Новорождённый отводит руки в стороны и открывает кулачки — 1 фаза рефлекса Моро. Через несколько секунд руки возвращаются в исходное положение — II фаза рефлекса Моро. Рефлекс выражен сразу после рождения, его можно наблюдать при манипуляциях акушера. У детей с внутричерепной травмой рефлекс в первые дни жизни может отсутствовать. При гемипарезах, а также при акушерскомпарезеруки наблюдается асимметрия рефлекса Моро. При резко выраженной гипертонии имеется неполный рефлекс Моро: новорождённый только слегка отводит руки. В каждом случае следует определить порог рефлекса Моро — низкий или высокий. У грудных детей с поражением центральной нервной системы рефлекс Моро задерживается надолго, имеет низкий порог, часто возникает спонтанно при беспокойстве, различных манипуляциях. У здоровых детей рефлекс хорошо выражен до 4 — 5-го месяца, затем начинает угасать; после 5-го месяца можно наблюдать лишь отдельные его компоненты.

+76. Новорожденность. Нормы развития.

Зрит воспр |

1 нед |

Зажмуривает глаза при ярком свете, при открывани глаз стремится повернуться к источнику света |

Слух воспр |

1 нед |

Вздрагивает и мигает при громком звуке |

Слух воспр |

2 нед |

Слуховое сосредоточение |

Круп мот |

1-4 нед |

Безусловные рефлексы |

Круп мот |

1 мес |

При попытке поднять голову роняет ее и поворачивает в сторону |

Зрит воспр |

1 мес |

Кратковременно сосредоточивает взор на игрушке, недолгое прослеживание |

Слух воспр |

1 мес |

Начало локализации звуков в пространстве |

Импречь |

1 мес |

Реакция сосредоточения на голос взрослого: притормаживает двигательные реакции, ротовое внимание |

Экспречь |

1 мес |

Голосовые реакции ребенка в ответ на разговор с ним |

Круп мот |

1,5 мес |

Приподнимает голову, лежа на животе |

Слух воспр |

1,5 мес |

Улыбается, когда слышит голос взрослого |

Интел |

0-2 мес |

Формируются простые ассоциации: если кричать, тебя возьмут на руки |

Интел |

0-2 мес |

Начинает ожидать кормления через определенные интервалы времени |

Круп мот |

2 мес |

Удерживает голову лежа на животе |

Круп мот |

2 мес |

Удерживает голову в вертикальном положении |

Мелк мот |

2 мес |

Открывает кулачок |

Зрит воспр |

2 мес |

Длительное сосредоточение взора на предметах |

Слух воспр |

2 мес |

Замирает при появлении нового звука на фоне других |

Экспречь |

2 мес |

Спонтанно произносит отдельные звуки, отраженно гулит |

+77. Младенчество. Общая характеристика структура и границы возраста.

Психологические особенности младенческого возраста 2-12 месяцев

-раннее младенчество (2-6 месяцев)

-позднее ( 7-12 месяцев)

Социальная структура развития мланденческого возраста

-Система отношений с близким взрослым , где все потребности ребенка удовлетворяются взрослым – являющимся центром всякой младенческой ситуации (Выготский)

-Пра-мы- ребенок и взрослый представляют собой единое целое и все формы активности в отношении мира опосредованы деятельностью взрослого

Ведущая деятельность младенческого возраста:

-непосредственно-эмоциональное общение ребенка со взрослым

Ведущая форма общения (М.И Лисина)

· Ранее младенчество : cитуативно –личностное общение со взрослым.

В основе – потребность в доброжелательном внимании взрослого

· Позднее младенчество : ситуативно – деловое общение. Ведущая потребность – общение по поводу предмета , определяемое деловым мотивом. На переднем плане не взрослый , а деятельность с предметом

Средства общения :

· Экспрессивно-мимические

· Предметно-действенные ( позы во втором полугодии предметные действия и локомоции)

· Вербальные ( к концу позднего младенчества)

Cуть кризиса 1- года:

· Возникшее противоречие приводит к разрушению старой ситуации развития

· Систем «ПРА-МЫ» распадается и возникают два субъекта

· Ребенок получив самостоятельности передвижения:

-Открывает для себя мир предметов

-возникает ориентировка на предметную действительность

-возникает желание действовать с вещами

Рождается новое противоречие между стремления ребенка и отсутствием у него опыта предметно-орудийных действий

Разрешение противоречия лежит в создании новых форм общения со взрослыми и овладении речью как средством такого общениия

-Новообразование кризиса – автономная речь

-Кризис одного года характеризуется освоением речевого действия

Младенческий возраст от 2 месяцев до 1 года. Кризисный период новорожденности заканчивается, и начинается период стабильного Развития — младенчество. Ведущая деятельность младенческого периода — непосредственно эмоциональное общение по Д. Б. Эльконину, или ситуативно-личностное общение (по М.И. Лисиной). Объект этой деятельности — другой человек. Основное содержание общения между взрослым и ребенком составляет обмен выражениями внимания, радости, интереса и удовольствия посредством мимики, жестикуляции, телесного контакта поглаживаний, тормошения, объятий), звуков и слов. О решающей роли общения в психическом развитии ребенка убедительно свидетельствуют так называемые явления госпитализма.

Развитие речи и общения

В первом полугодии жизни потребность ребенка во внимании и доброжелательности взрослого удовлетворяется в ходе ситуативно-личностного общения, выполняющего функцию ведущей деятельности.

Ребенок особо выделяет и узнает свою мать, беспокоится при ее уходе, позже (в 6 — 8 месяцев) — различает более широкий круг «своих» и «чужих». При приближении незнакомого взрослого четырехмесячный ребенок настораживается, внимательно всматривается в его лицо, широко открывает глаза, притормаживает движения, иногда у него возникает реакция страха. В 7—10 месяцев ориентировочная реакция на новое лицо, сменяющаяся реакцией страха или познавательного интереса, является возрастной нормой. В ситуациях общения ребенок начинает использовать жесты (протягивать руки, показывая, что хочет на руки; тянуться руками к далекому предмету, показывая свое желание получить его).

К концу первого года комплекс оживления закономерно исчезает. Теперь на незнакомое лицо ребенок реагирует чаще не страхом, а Робостью, стеснением, интересом. Важно, что отношение к взрослым избирательное и дифференцированное.

Во втором полугодии ребенок начинает испытывать нужду в сотрудничестве, соучастии со взрослым, чтобы достичь желаемого при ограниченных возможностях. Общение приобретает форму ситуативно-делового взаимодействия. К концу первого года желание быть понятым делает необходимым речевой контакт. Становление предпосылок речи. Период от рождения до одного года — доречевой, подготовительный этап развития речи. Формируется речевой слух и дыхание, артикулирование звуков и интонирование, речевое подражание. Можно выделить развитие понимания чужой речи и развитие произносительной стороны речи.

Голосовые проявления проходят ряд последовательных этапов; крик, гукание, гуление, лепет. Основная голосовая реакция новорожденного — крик (плач) как выражение отрицательных эмоций. Начиная с восьмой недели, происходит дифференциация видов плача. Крик имеет различный характер в зависимости от того, чем он вызван (голод, боль в животе, ограничение движений или прекращение общения) и чего хочет добиться ребенок, о чем и догадывается его мать.

В возрасте от 1,5 до 4 месяцев выделяются короткие звуки, носящие характер спокойного повествования — гукание. От 4 до 6 месяцев ребенок издает протяжные гласные звуки, сочетания губных, язычных и гласных звуков («бааа», «мааа», «тааа», «лааа» и др.) — это истинное, или певучее, гуление. Для гуления характерно прислушивание ребенка к собственному голосу, самоподражание, произношение цепочек певучих звуков, что тренирует речевое дыхание. В 6 — 7 месяцев появляется лепет — повторные слоги, цепочки слогов в ответ на голосовое общение взрослого, когда ребенок приглядывается к артикуляции взрослого, прислушивается к нему и к самому себе.

К 9 месяцам в условиях общения со взрослым наступает «расцвет» лепета, обогащение его новыми звуками и интонациями, воспроизведением мелодической стороны знакомых фраз, приветствии, восклицаний.

Общение со взрослым оснащается новыми средствами. Складывается так называемая автономная речь. Ребенок начинает использовать устойчивые звукосочетания, интонационно-выразительные и по смыслу равные предложению, понять значение которые можно, только ориентируясь на наличную ситуацию в целом. Достижения в самостоятельном произношении к концу первого года — от 5 — 6 до 10—30 лепетных слов.

Другая сторона развития речи — пассивное владение словом, понимание обращенной к нему речи. Пассивная речь опережает в своем развитии активную. Если в первые месяцы жизни речь взрослого воспринимается ребенком как передача эмоционального состояния, то во втором полугодии складываются условия для ситуационного понимания обращенной к нему речи. В 9 месяцев ребенок демонстрирует свое понимание словесных инструкций: обхватывает руками шею на предложение «Обними маму», отыскивает глазами настенные часы на вопрос «Где часики, тик-так?». Ответ (в виде поиска глазами названного предмета, выполнения просьбы -инструкции) — первоначальная форма понимания речи. К концу года ребенок понимает и выполняет пять — десять обращений типа: «Дай ручку», «Принеси мяч».

Вторая половина младенчества характеризуется расширением границ общения. Разрывается слитность взрослого и ребенка, ребенок из потенциального становится реальным субъектом общения. Следовательно, изменяется социальная ситуация. В ее изменении — суть кризиса конца первого года жизни ребенка.

Развитие восприятия и интеллекта

В первом полугодии жизни (1-й подпериод младенчества) наиболее стремительными темпами совершенствуется восприятие ребенка, интенсивно развиваются сенсорные системы. Ярко проявляется закономерность опережающего развития сенсорики по сравнению с моторикой.

Уже к 3—4 месяцам зрительные и слуховые способности младенцев почти не отличаются от таковых у взрослых людей. К этому возрасту ребенок, как правило, свободно следит за предметами, движущимися в любом направлении, на любом расстоянии и с любой скоростью; способен длительно сосредоточиваться при разглядывании; правильно связывает слуховые и зрительные впечатления (локализует звук в пространстве — поворачивает голову и отыскивает глазами источник звука). Исследования показали, что младенцы хорошо различают цвета, формы, весьма чувствительны к новизне.

Во втором полугодии постепенно складываются особые ориентировочные действия, направленные на обследование окружающего пространства и предметов. В состоянии спокойного бодрствования ребенок проявляет интерес к игрушкам, он не только длительно рассматривает их, но и приближает к ним руки, обхватывает их, тянет в рот. Новая задача зрения — направлять и регулировать поведение, так что формирование самостоятельных двигательных актов происходит под контролем зрения. Развивается тактильная чувствительность.

Согласно Пиаже, ребенок первого года жизни находится в первом периоде умственного развития — сенсомоторном. Знания о людях и окружающих предметах складываются у них на основе информации, полученной от собственных органов чувств и случайных движений.

Сенсомоторный период включает шесть стадий, из которых на первый год приходятся четыре.

1) Упражнение рефлексов. Дети «упражняют» все навыки, которыми обладают в данный период развития.

2) Первичные круговые реакции (1—4 месяца). Ребенок начинает приспосабливаться к своему окружению, используя аккомодацию (приспособление старых схем к новой информации).

3) Вторичные круговые реакции (4—8 месяцев). Дети произвольно повторяют те формы поведения, которые доставляют им удовольствие; у них развивается способность восприятия постоянства объекта. С этим качеством связано появление к 7 — 8 месяцам первых страхов (страх «чужого»), восприятие постоянства объектов составляет основу привязанности к значимым для ребенка людям.

4) Координация вторичных схем (8—12 месяцев). Происходит дальнейшее развитие всех упомянутых способностей ребенка. Малыши проявляют первые признаки умения предвосхитить события (например, плачут при виде йода).

К 8 —10 месяцам за меняющимися впечатлениями ребенок начинает воспринимать предметы как нечто постоянно существующее' в пространстве, о чем свидетельствует поиск исчезнувшего из поля зрения объекта. Критерий появления наглядно-действенного интеллекта — использование одних действий в качестве средства для достижения других (цели). Так, к концу первого подпериода ребенок открывает связи между собственным действием и результатом (подтянув пеленку, можно достать лежащую на ней игрушку), даже изобретает новые решения проблем (открывание коробочки).

Развитие двигательных функций и действий с предметами

Выделяют прогрессивные движения и действия ребенка (способствующие получению новых впечатлений) и тупиковые (отгораживающие от внешнего мира).

Наиболее важные прогрессивные движения: хватание, манипулирование предметами, овладение активным передвижением в пространстве (удерживание головы, переворачивание на бок, хватая сидение, ползание, ходьба), они рассматриваются как показатели уровня развития ребенка, формируются под пристальным вниманием и стимулируются воздействием взрослого.

Хватание начинается с обнаружения, ощупывания собственных ручек примерно в 3 — 3,5 месяца. Формирование и совершенствование захвата происходит в совместной деятельности ребенка и взрослого.

В 5—5,5 месяца ребенок самостоятельно может свободно достать, захватить и удерживать игрушку.

В 6—7 месяцев у ребенка складываются простые манипулятивные действия с предметами. Предметные манипуляции одинаковы по отношению к любому предмету: малыш сосет его, царапает, размахивает им, стучит, бросает и т.д.

В начале второго полугодия жизни происходит принципиальное изменение качества подражания. Ребенок начинает воспроизводить то, что еще не было в его собственном опыте. Появляется истинное подражание.

Подражание важно для усложнения и обогащения средств лингвистической коммуникации. Набор характерных жестов, которым намеренно обучают ребенка: «поздоровайся, покивай», «иди сюда», «попрощайся, помаши ручкой», «обними», «поцелуй», «покажи глазки, ротик», «ладушки».

В конце первого года жизни предметы окружающего мира перестают быть изолированными в восприятии ребенка, он все чаще сам или с помощью взрослого начинает устанавливать между ними различные отношения и связи. Возникают орудийно - предметные действия — действия с предметами согласно их социальной функции: пить из чашки, укрываться одеялом, копать совочком. Малыш уже умеет обращаться с игрушками, которые заключают в себе специальное правило, способ употребления: собирает пирамидку и матрешку, катает мяч, складывает башню из двух-трех кубиков.

Психологические новообразования младенческого периода Кризис одного года. Самые главные приобретения — ходьба и первые слова. К концу первого года ребенок приобретает способность самостоятельного передвижения: появляется ползание, затем вертикальная походка (ходьба). Ходьба дает возможность отделения ребенка от взрослого, превращения ребенка в субъекта действия. В конце первого года происходит раздробление эмоциональной общности с родным взрослым и перекройка социальной ситуации развития. Появление первых слов, имеющих характер указательного жеста, понятных только близким (но понятных!), представляет новый прогрессивный способ общения со взрослым.

+78. Социальная ситуация развития младенца. Ведущая деятельность. Потребность в общении со взрослым. Комплекс оживления. Структура. Характеристика.

Психологические особенности младенческого возраста 2-12 месяцев

-раннее младенчество (2-6 месяцев)

-позднее ( 7-12 месяцев)

Социальная структура развития мланденческого возраста

-Система отношений с близким взрослым , где все потребности ребенка удовлетворяются взрослым – являющимся центром всякой младенческой ситуации (Выготский)

-Пра-мы- ребенок и взрослый представляют собой единое целое и все формы активности в отношении мира опосредованы деятельностью взрослого

Ведущая деятельность младенческого возраста:

-непосредственно-эмоциональное общение ребенка со взрослым

Ведущая форма общения (М.И Лисина)

· Ранее младенчество : cитуативно –личностное общение со взрослым.

В основе – потребность в доброжелательном внимании взрослого

· Позднее младенчество : ситуативно – деловое общение. Ведущая потребность – общение по поводу предмета , определяемое деловым мотивом. На переднем плане не взрослый , а деятельность с предметом

Средства общения :

· Экспрессивно-мимические

· Предметно-действенные ( позы во втором полугодии предметные действия и локомоции)

· Вербальные ( к концу позднего младенчества)

Возникновение потребности в общении со взрослым

-Возникновение у ребенка потребности в общении со взрослым знаменует переход к младенческому возрасту и находит отражение в комплексе оживления (Н.М.Щелованов)

Комплекс оживления - комплексная аффективно-положительная, мимико- соматическая реакция ребенка на лицо говорящего взрослого

Комплекс оживления – особая эмоционально-двигательная реакция, обращенная к взрослому

Включается 4 компонента :

· Вокализацию – звуки ребенок издает

· Улыбку

· Двигательное оживление

· Замирание и зрительное состредоточение

Компоненты комплекса оживления ( перечисленные в порядке их возникновения)

· Сенсорный – зрительное и слуховое сосредоточение на лице говорящего взрослого – подготавливает развитие речи

· Аффективный – улыбка впоследствии (3-4 месяца) переходящая улыбка в смех – развитие общения и социальных эмоций

· Голосовые реакции – вокализации ребенка в форме гуканья ( короткие отрывистые звуки ) и гуления ( протяжные звуки). Имитирующие речь взрослого – развитие речи

· Моторный – протягивание ручек и всего тела к взрослому

Протягивание ручек и ножек – развитие хватания и локомоций

Рождение указательного жеста – как предпосылки понимания речи

-Закономерности развития комплекса оживления определяют постепенный переход инициативы в установлении контакта и общения от взрослого к ребенку

-В 6 месяцев комплекс оживления заменяется другими, более сложными формами общения ребенка со взрослыми

Критерии возникновения потребности ребенка в общении ( по М.И.Лисиной:

· Внимание и интерес к взрослому , выражающие направленность на его познание

· Эмоциональные проявления в адрес взрослого, содержащие в себе его оценку;

· Инициативные действия , направленные на взрослого;

· Чувствительность к отношению взрослого, обнаруживающая восприятие ребенком его оценки

Появление комплекса оживления разрешает кризис новорожденности и является показателем возникновения у ребенка новой потребности – первой социальной потребности в общении со взрослым

Потребность в социальном контакте:

· Основана на удовлетворении взрослым потребности ребенка в новых впечатлениях ( М.Ю Кистяковская , Л.И .Божович и М.И Лисина)

· Взрослый – источник зрительных + слуховых+тактильных и вестибулярных раздражений

· Эта стимуляция обеспечивает функционирование ЦНС и необходима для ее созревания

· В силу значимости потребности в притоке новой сенсорной информации , ее удовлетворение сопровождается чувством удовольствия

Механизм опережающей инициативы, создающий зону ближайшего развития ребенка:

· Для формирования социальной потребности в общении имеет значение опережающая инициатива взрослого , предлагающего эмоционально насыщенные содержательные формы ( По М.И Лисиной)

-Если родители в первые 2 месяца не уделяют внимания , возрастает риск нарушения потребности в общении и тенденции избегания социальных контактов

-Важно ,чтобы взрослый был источником новых впечатлений , и включал ребенка в эмоционально-положительное пространство взаимодействия

· Если комплекс оживления не сформирован – уже в раннем младенчестве наблюдается нарушение развития моторных + речевых и социоэмоциональных функций

· Эмоциональное общение со взрослым – фундамент дальнейшего психического развития ребенка . обеспечивающий его открытость миру и готовность к взаимодействию с ним

+79. Явления госпитализма как отражение потребности ребенка в общении.

Явление госпитализма – возникает, когда не удовлетворяются базовые потребности ребенка, эмоциональные связи со значимым взрослым, неудовлетворенность потребности в «познании», потребности в новых впечатлениях. Анна Фрейд первой заметила это явление.

Причины:

1)Дефицит общения,

2)Дефицит сенсорных воздействий,

3)Полное или частичное отсутствие матери (или субъекта ее заменяющего),

4)Равнодушие матери.

Последствия:

1)Замедляется речевое развитие,

2)Замедляется овладение собственным телом, позже наступает ходьба,

3)Отставание познавательных процессов,

4)Отставание в эмоциональном развитии (нарушается способность дифференцировать сложные эмоции, чувства). Анна Фрейд пишет, что такой ребенок не способен любить окружающих.

5)Отсутствие волевого поведения,

6)Малоинициативные,

7)Пониженный уровень адаптации к новым условиям,

8)Обычно ослаблен иммунитет и сопротивляемость инфекциям,

9)В подростковом возрасте не способны к избирательному отношению с взрослыми и сверстниками. Тяготеют к детско-родительским отношениям. Со сверстниками трудно дифференцируют близкие и не близкие отношения.

Явления госпитализма:

при внесемейном воспитании детей , оставшихся без попечения родителей

-Наблюдалась огромная смертность маленьких детей в приютах:

· В 1678 г в Венеции из 2000 детей , принятых в приют в течение 10 лет осталось в живых только семь ( приюты получили название фабрик ангелов)

· Дети , оставшиеся в живых , имели выраженное отставание в физическом и психическом развитии : к 3-ем годам они не умели есть, почти не говорили . были чрезмерно пассивны или возбуждены и агрессивны

· Причины долго искали в особенностях санитарно-гигиенического ухода . в неполноценном питании и небрежности врачей

Синдром дефицитарности ключевых сигналов

Поведение детей группы риска в первые месяцы жизни :

· Более поздно начинают улыбаться , улыбки стертые , невыраженные

· Инициатива в контакте со взрослым отсутствует , а ответственная реакция очень слаба;

· Избегают зрительного и эмоционального контакта

· Напрягаются и отсраняются при взятии на руки

· Доминирование отрицательных эмоций в первом полугодии жизни

· Быстрая истощаемость и высокая утомляемость ребенка при взамодействии со взрослым

· Запаздывание в появлении и бедность вокализаций

Ф.Дольто ( французский психонализ)

· Соматическому благополучию ребенка помогает речь + объяснение ребенку событий , которые временно разлучают с матерью

· Словесное заверение новорожденного в том ,что мать любит его и что скоро они вновь будут вместе , нормализует самочувствие малыша, прекращает расстройство кишечника + восстанавливает сон и аппетит

+80. Младенческий возраст. Развитие моторных и сенсорных способностей в первый год жизни. Нормы развития.

Соотношение в развитии сенсорики и моторики

· Ранее младенчество : ускоренно развиваются сенсорные функции

· Позднее младенчество ( после 6 месяцев ): начинает развиваться моторика – позовые , локомоторные и действия с предметом

Н.М.Щелованов : основная часть моторных функций человека имеет корковое представительство. Они не врождены , а формируются при жизни человека в результате обучения , для которого необходима ориентировочная деятельность , включающая сенсорные процессы

Основные показатели развития сенсомоторных процессов у ребенка

-3-4 недели : слуховое сосредоточение – прислушивается , локализирует источник звука

-3-5 недель : зрительное сосредоточение: - концентрирует внимание на предмете за 15-20 см от глаза - игрушка над кроватью ребенка

-ступенчатое слежение за предметом

- 2-3 месяца :

· Диффренциация зрительных объектов

· Предпочтение объектов характеризующихся новизной

· Самостоятельно удерживает головку в вертикальном состоянии

4-6-7 месяцев

Развитие ручных ( мануальных ) движений – формирование хватания : 1) дотягивание и 2 ) схватывание

Условия развития хватания: 1) комплекс оживления

2)эмоциональное общение со взрослым , в контекст которого взрослый включает предмет

3)Развитие ориентировочных движений руки ( ощупывания ) и глаза

-Сенсомоторная координация глаз –рука выступает решающим условием формирования хватания

Совершенствование хватания- более точная оценка расстояния до объекта , предвосхищение формы и величины объекта

6-7 месяцев сидит самостоятельно и начало ползания- начинает познание пространства

9-11 месяцев – ходит с поддержкой

11-14 месяце – ходит самостоятельно

Этапы развития манипуляций с предметом

· 1- Этап преддействия (3-4-6 месяцев ) –сенсомоторное единство ГЛАЗ-РУКА , простые манипуляции вложенным в руку предметом, однако пока без контроля зрения

· 2-Этап повторных результативных действий (5-7 месяцев) – первые манипуляции под контролем зрения:

-Постукивание

-Размахивание

-притягивание предмета с последующим рассматриванием

-выбрасывание

-похлопывание и тд

Повторный цикличный характер этих манипуляций ( круговые циркулярные реакций)

· 3- Этап соотносимых действий ( 7-10 месяцев)

-Манипуляция двумя предметами; понимание соотношения объектов между собой – вставляет ложку в чашку , пытается нанизывать пирамидку и тд

-дифференциация функций рук на ведущую и ведомую

-важен показ действия взрослым и использование – метода пассивных движений для обучения ребенка этим действия

· 4-Конец позднего младенчества (11-12 месяцев)

-Первые функциональные действия –выделение функции предмета – ребенок пытается надевать носок на ногу , а шапку на голову ,повторяя действия взрослого

-до этого предмет выступал как физический объект ,теперь на первый план выходят социальные свойства

-Рождение функциональных действий подготавливает переход к новой ведущей деятельности – предметно-орудийной, направленной на овладение предметами как социальными орудиями

Закономерности развития движений у ребенка:

· Движения глаз:

-феномен – глаза новорожденного – могут смотреть в разные стороны

-к концу 2-го месяца – зрительное сосредоточение на предмете

-к 3-му месяцу – движение глаз развиты почти как у взрослого – формируется бинокулярное зрение

· Выразительные движения – комплекс оживления

· Перемещения в пространстве – предпосылка усвоения деятельности с предметами(последовательно в разные сроки):

-перевернуться

-поднять голову

-садиться

-Ползать

-становиться на ножки и делать первые шаги

· Овладение каждым новым движением – открытие новых границ пространства

· Ползание(иногда пропускает)

· Хватание – к концу первого полугодия из случайных выхватываний игрушки превращается в намеренное

· Манипулирование предметом – Отличается от настоящих действий тем , что предмет используется не по назначению

· Указательный жест

· Произвольность движений и жестов ,управляемость. Это база для новообразования – предметной деятельности

· Как только ребенок научается ходить , расширяются границы доступного мира. Следовательно ,освобождаются руки и ребенок получает возможность действовать с вещами

Предметная деятельность

-это деятельность с предметами согласно их назначению

На способ действия не может быть открыт ребенком самостоятельно. Этому ребенку должен научиться у взрослых людей.

Он осваивает : - Назначение предмета

-способы действия с предметами

-Технику выполнения действий

В освоении предметной деятельности огромное значение имеют игрушки

Круп мот |

2,5 мес |

Опирается на предплечья из положения лежа |

Мелк мот |

2,5 мес |

Удерживает вложенную в кисть игрушку, тянет ее в рот |

Слух воспр |

2,5 мес |

Узнает тембр голоса матери |

Мелк мот |

3 мес |

Может захватывать предметы кистью руки |

Зрит воспр |

3 мес |

Тянется к игрушке |

Слух воспр |

3 мес |

После звуковой стимуляции издает гласные звуки |

Интел |

3 мес |

Начинает различать окружающих: может узнать мать в группе людей, может чувствовать незнакомые места и незнакомых людей |

Мелк мот |

3,5 мес |

Тянется к игрушке, хватает ее |

Круп мот |

4 мес |

Появление опоры на ноги |

Экспречь |

4 мес |

Активное гуление |

Интел |

4 мес |

Активная познавательная деятельность в виде похлопывания рукой по подушке, одеялу |

Круп мот |

4,5 мес |

Активно поднимает голову из положения на спине |

Круп мот |

4,5 мес |

Переворачивается на бок |

Мелк мот |

4,5 мес |

Берет игрушку двумя пальцами, подносит ко рту, бросает |

Зрит воспр |

4,5 мес |

Игрушку подносит к глазам, рассматривает |

Круп мот |

5 мес |

Сидит с поддержкой, держит голову |

Зрит воспр |

5 мес |

Зрительно внимательно изучает окружающие предметы, расположенные в разных местах |

Импречь |

5 мес |

В ответ на обращенную речь возникает ответная голосовая активность |

Интел |

5 мес |

Начинает догадываться о причине и следстви: если потрясти погремушкой - она загремит |

Экспречь |

5,5 мес |

Лепет начальный |

Интел |

5,5 мес |

Следит откуда и куда падает предмет |

Круп мот |

6 мес |

Сидит |

Зрит воспр |

6 мес |

Рассматривает крупные картинки |

Импречь |

6 мес |

Реагирует на свое имя |

Экспречь |

6 мес |

Активный лепет |

Круп мот |

6,5 мес |

Переворот со спины на живот |

Слух воспр |

6,5 мес |

Начинает понимать команды с жестовым подкреплением |

Интел |

6,5 мес |

Может уронить предмет только для того, чтобы увидеть, что кто-то из близких его поднимет |

Круп мот |

7 мес |

Переворот с живота на спину |

Мелк мот |

7 мес |

Активно манипулирует предметами |

Интел |

7 мес |

Может узнавать по части целое: ожидает появление целого предмета, увидев только его часть |

Круп мот |

7,5 мес |

Синхронное ползание по пластунски |

Экспречь |

7,5 мес |

Появляются двойные звуковые сочетания типа "ба-ба" |

Интел |

7,5 мес |

Убирает препятствие, мешающее достичь игрушки |

Мелк мот |

8 мес |

Для захвата использует большой палец |

Зрит воспр |

8 мес |

Дифференцированное восприятие близких и знакомых |

Интел |

8 мес |

Поиск наполовину спрятанной игрушки |

Круп мот |

8,5 мес |

Садится сам из любого положения |

Мелк мот |

8,5 мес |

Целенаправленно манипулиет пирамидкой из 2-3 колец (снимает, сбрасывает) |

Слух воспр |

8,5 мес |

Плясовые движения под веселую музыку |

Импречь |

8,5 мес |

Понимает речевые команды без жестового подкрепления |

Круп мот |

9 мес |

Передвигается на четвереньках |

Мелк мот |

9 мес |

Пытается ставить кубик на кубик |

Зрит воспр |

9 мес |

Ищет взором спрятанную на его глазах игрушку |

Импречь |

9 мес |

По просьбе находит знакомые предметы, расположенные в непривычном месте |

Экспречь |

9 мес |

Подражая взрослому учит новые слоги |

Импречь |

9,5 мес |

Показывает части лица у куклы и взрослого |

Круп мот |

10 мес |

Стоит у опоры, встает самостоятельно |

Зрит воспр |

10 мес |

Узнает себя и близких в зеркале |

Импречь |

10 мес |

Начинает узнавать предметы на однопредметных картинках |

Экспречь |

10 мес |

Называет предметы и людей слогами |

Интел |

10 мес |

Пользуется "указательным" жестом |

Круп мот |

11 мес |

Стоит сам |

Мелк мот |

11 мес |

Пытается нанизывать колечки на стержень пирамидки |

Импречь |

11 мес |

Понимает команду "нельзя" |

Интел |

11 мес |

Деятельность приобретает характер целенаправленной, ребенок как бы предвидит результат своего действия (складывает игрушку в коробку, нажимает кнопки на музыкальной игрушке) |

Круп мот |

11,5 мес |

Ходит с поддержкой |

Интел |

11,5 мес |

Начинает замечать как кто-то выходит из комнаты, и ждет его возвращения |

Круп мот |

12 мес |

Ходит самостоятельно |

Мелк мот |

12 мес |

Может перелистывать страницы у картонной книжки |

Мелк мот |

12 мес |

Опускает мелкие предметы в узкое отверстие |

Зрит воспр |

1 год |

Показывает отдельные предметы в быту |

Слух воспр |

1 год |

Пытается воспроизводить серии речевых звуков с определенной интонациепй и ритмом |

Импречь |

1 год |

Выполняет много команд по просьбе |

Экспречь |

1 год |

Говорит около 5 слов (мама, дада) |

Интел |

1 год |

Узнает значения слов, коротких фраз |

Интел |

1 год |

Различает несколько предметов по названиям |

Интел |

1 год |

Ищет спрятанную игрушку |

+81. Младенческий возраст. Развитие моторных и когнитивных функций в первый год жизни. Основные новообразования первого года жизни. Нормы развития.

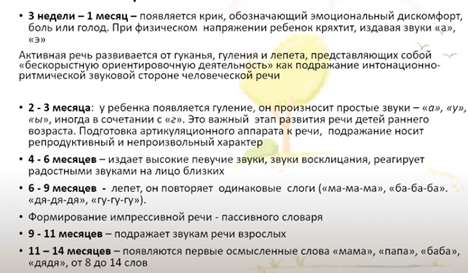

Развитие речи

Автономная речь

Формируется около года и служит переходной фазой между пассивной и активной речью

По форме – общение

По содержанию – эмоционально-непосредственная связь со взрослыми и ситуацией

Особенности автономной речи:

· Не совпадает с речью взрослых артикуляционно и фонетически ( би-би), по значению ( многозначность одних и тех же вокализаций);

· Общение возможно только с людьми , посвященными в шифр детской речи и в конкретной ситуации

· Связь между словами своеобразна : речь напоминает ряд восклицаний , произносимых в аффекте

· Начало и конец автономной речи – начало и конец кризиса 1-го года

Активная речь:

· Возникает у девочек раньше

· Запас слов к 1 году около 10-30

· Вопросы где как выполняют специфические функции в организации и саморегуляции поведения

· Первые слова – это слова-действия с целью изменения коммуникативной ситуации –ДАЙ!

· Во время обучения речи взрослым следует говорит с детьми четко , отчетливо , чтобы предавать им навыки правильной речи

· Показывать и называть предметы, рассказывать сказки

Память

Развитие памяти в младенчестве тесно связано с развитие восприятия и существует в форме узнавания

Этапы развития памяти:

1. Моторная память – на положении при кормлении, на движения и действия

2. Эмоциональная память в форме комплекса оживления

3. Образная память в форме узнавания ( например – бутылочки , из которой ребенка кормят, для начала узнавания своих и чужик , выделение материнского лица)

Память в младенчестве не связана с упорядочением событий в отношений временной оси

Интеллект:

· Согласно Пиаже, ребенок до года находится в сенсомоторном периоде

· Знания о людях и окружающих предметах складываются на основе информации, полученной от собственных органов чувств и случайных движений

· Сенсомоторный период проходит через 6 стадий ,из которых 4 – до года

Эмоции

- Развитие эмоции связано с формирование положительного эмоционального отношения ко взрослому и рождением социальных эмоций

-Особенности проявлении эмоций в младенчестве состоят в чрезвычайно яркости + иррадиированности , быстрой переключаемости и лабильности:

· 2-3 месяца – эмоциональный компонент комплекса оживления;

· 6-7месяцев – с готовностью включается в игровой контакт ( игры в ку-ку и бросание игрушки)

При общении начинает использовать жесты ( протягивать руки , показывая, что хочет на руки ;тянуться руками к далекому предмету , показывая свое желание получить его)

· В 7-10 месяцев –ориентировочная реакция на новое лицо , cменяющая реакцией страха или познавательного интереса

· В 8-9 месяцев – формируется привязанность ребенка ко взрослому , освоенная на удовлетворении им потребности в безопасности

Возникновение привязанности:

-Появление боязни и страха незнакомых людей

-тревоги при сепарации от взрослого

-позитивное эмоциональное отношение переносится со взрослого на предмет , включенный в контекст общения со взрослым

· К концу 1- года комплекс оживления исчезает

На незнакомое лицо ребенок реагирует чаще не страхом , а робостью + стеснение + интерес

Важно – что отношение к взрослым избирательное и дифференцированное.

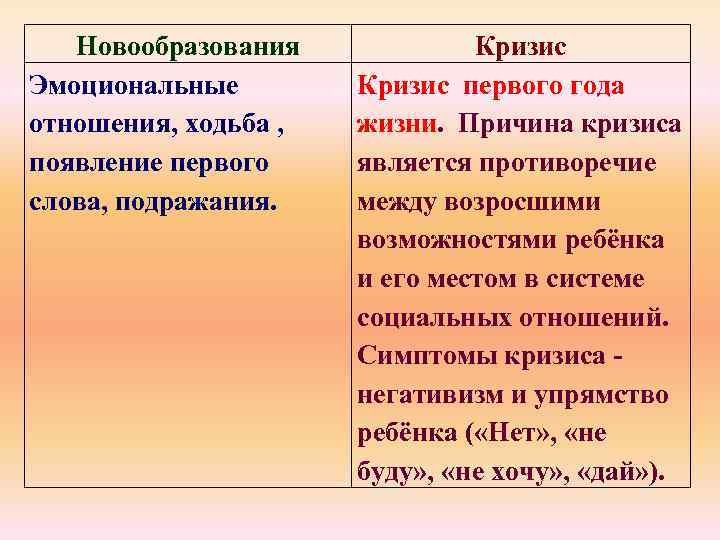

+82. Кризис 1 года. Суть и механизмы кризиса. Симптомы.

Кризис 1-го года

Завершается младенческий возраст кризисом первого года жизни. Малый кризис (по Эльконину)

Симптомы : негативизм и упрямство ребенка ( нет + не буду + не хочу + дай)

Реакции ребенка носят генерализованный неуправляемый характер

Причина : противоречие между возросшими возможностями ребенка и его местом в системе социальных отношений ,сложившимися ранее формами общения и сотрудничества со взрослым , отражающее важные достижения ребенка

-Организм младенца регулировала биологическая система –связанная с биоритмами

-Теперь она вошла в противоречие с вербальной ситуацией , основанной на самоприказе или приказе со стороны взрослых

-Биологические ритмы сильно деформировались , а речевые не настолько сформировались , чтобы ребенок мог свободно управлять своим поведение

-Кризис характеризуется общим регрессом деятельности ребенка ,как бы обратным развитием

Эмоционально проявляется в аффективности. Эмоции примитивные

При этом наблюдаются различные нарушения:

· Нарушение всех биоритмических процессов – сон – бодрствование

· Нарушение удовлетворения всех витальных потребностей – пример чувство голода

· Эмоциональные аномалии ( угрюмость + плаксивость + обидчивость)

Кризис не относится к числу острых

Кризис первого года подготавливается двумя новообразованиями:

1)Ходьба - как физическая автономия от взрослого;

2)Возникновение аффективно заряженных или мотивирующих представлений

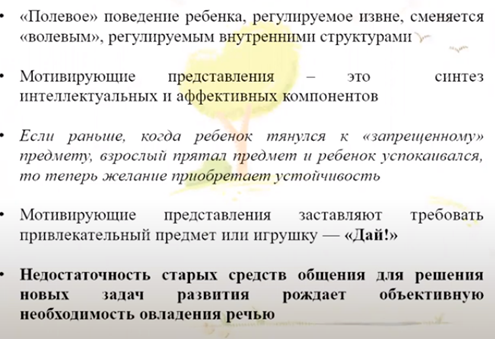

Мотивирующие представления:

Cуть кризиса 1- года:

· Возникшее противоречие приводит к разрушению старой ситуации развития

· Систем «ПРА-МЫ» распадается и возникают два субъекта

· Ребенок получив самостоятельности передвижения:

-Открывает для себя мир предметов

-возникает ориентировка на предметную действительность

-возникает желание действовать с вещами

Рождается новое противоречие между стремления ребенка и отсутствием у него опыта предметно-орудийных действий

Разрешение противоречия лежит в создании новых форм общения со взрослыми и овладении речью как средством такого общениия

-Новообразование кризиса – автономная речь

-Кризис одного года характеризуется освоением речевого действия

Кризис первого года жизни наступает на границе между младенчеством и ранним детством, согласно теории Д. Б. Эльконина. В это время ребёнок уже активно ползает или даже ходит, может манипулировать предметами, приобретает ряд новых навыков в играх, самообслуживании, ощущает потребность в самостоятельной деятельности. Кроме того, он начинает осваивать первые слова. Новый этап развития ребёнка вступает в противоречие с тем состоянием, в котором он находился до этого. Во время кризиса первого года ребёнок переходит от пассивного восприятия жизни к более активному. Там, где раньше он целиком полагался на родителей и подчинялся им, теперь он начинает действовать по собственной воле. Следствием этого становятся новые приобретения в эмоциональной, волевой и интеллектуальной сфере, которые могут быть не только положительными, но и отрицательными.

Появлению кризиса первого года жизни способствуют различные изменения, которые ребёнок приобретает в годовалом возрасте. Особенность этих изменений состоит в том, что их образуется сразу много, и они затрагивают самые разные сферы жизни ребёнка. Определяющими факторами для появления кризиса первого года жизни исследователи считают ходьбу, развитие автономной речи, мотивирующие представления и представление о себе:

Ходьба прежде всего изменяет отношение ребёнка к окружающему миру. Если ребёнок ходит (или хотя бы активно ползает), то он приобретает способность дотянуться до всех предметов, оказывающихся в зоне его доступа, может взять их и манипулировать ими, не дожидаясь родительского сопровождения. Разнообразие предметов увлекает маленького ребёнка, и особого внимания заслуживают предметы, которыми пользуются взрослые. Способность свободно перемещаться к интересующим предметам может создавать ситуации, когда здоровье и жизнь ребёнка оказываются под угрозой, он также может испортить семейное имущество. Стандартной реакцией родителей в этих ситуациях становится запрет. Он приводит к дискомфорту; ребёнок «чувствует» своё желание, он не согласен с тем, что ему кто-то препятствует. При этом запреты со стороны взрослых редко приводят к нужному результату; чаще всего ответом на них становятся так называемые гипобулические реакции, с помощью которых ребёнок выражает протест. Если воспитание ведётся неправильно, то такие реакции перерастают в гипобулические припадки – ребёнок плачет, кричит, падает на пол, отказывается ходить (если уже умеет это делать), в этот период происходит в некотором смысле регрессия поведения.

Автономная речь – характерный признак кризиса первого года жизни и одна из его причин. От обычной человеческой речи – социальной – она отличается тем, что не имеет грамматических правил, имеет собственную фонетическую структуру и семантику (так, одно и то же «слово» в этой речи может обозначать разные предметы и явления, имеющие нечто общее), такая речь понятна только небольшому кругу взрослых, постоянно общающихся с этим ребёнком. Своеобразие детской речи приводит к тому, что ребёнок, реализующий свою потребность в общении, часто остаётся непонятым, что также приводит к дискомфорту и порождает гипобулические реакции. К концу кризиса первого года жизни автономная речь сменяется социальной.

Мотивирующие представления. Впервые были выделены Л. И. Божович, ученицей Льва Выготского. Если раньше ребёнок действовал целиком под влиянием предметов, попавших в поле его восприятия, то теперь они уступают место образам, сформированным в его памяти. Эти образы сами начинают мотивировать ребёнка к тому или иному поведению, они могут привлекать его или отталкивать, нравиться или не нравиться ему. Это приводит к тому, что ребёнка уже невозможно отвлечь от какого-то занятия простым переключением внимания. Навязывание ребёнку того, что ему в данный момент неинтересно, вызывает отторжение и формирует гипобулические реакции.

Представление о себе, самосознание. Обычно формируется на втором полугодии жизни маленького ребёнка. Признаком появления такого представления считается узнавание себя в зеркале. Наличие самосознания означает, что ребёнок начинает понимать себя как действующее начало и осознавать последствия своих действий. В этот момент он может целенаправленно копировать поведение взрослых. Переживание себя проявляется и в общении со взрослыми, и в действиях с предметами.

Проявления кризиса первого года жизни – это прежде всего гипобулические реакции, о которых говорилось выше. Ребёнок становится излишне капризным, проявляются трудности в его воспитании. С одной стороны, годовалый ребёнок проявляет интерес к самостоятельной деятельности, в одиночку делает то, что раньше делал при посредничестве родителей, если же они это делали за него. С другой стороны, зачастую ребёнок отказывается делать то, что раньше послушно выполнял. Ребёнок проявляет упрямство, настырность, требует к себе большего внимания. Он начинает бурно реагировать на замечания взрослых.

+83. Раннее детство. Общая характеристика. Границы и структура возраста. Социальная ситуация развития.

этап психологического отделения от матери; завершает эпоху раннего детства: кризис 1 года и 3 лет(“большой” кризис) =>коренная перестройка в системе соц отношений на основе признания взрослыми его автономии и расширения самостоятельности.

это период интенсивной ориентации в сфере “ребенок - общественный предмет” и опережающего развития операционно-технической деятельности и умственного развития (по Эльконину: освоил систему “Ч-Ч” на предыдущем этапе, теперь осваивает мир предметов).

Социальная ситуация развития

распад “пра-мы”, где все отношения ребенка с миром были опосредованы взрослыми

ребенок приобретает и открывает:

относительную самостоятельность (передвижения, автономия намерений на базе аффективно заряженных мотивированных мотивирующих представлений)

новый предметный мир

Но при этом овладение предметом еще требует сотрудничества со взрослыми, которое должно быть построено с учетом новых возможностей ребенка => необходимо овладение речью, т.к. прежние невербальные средства не соответствуют новым задачам

Характеристика ССР: достигнутый уровень автономии ребенка, потребность в освоении предметного мира и необходимость новых форм сотрудничества со взрослыми определяют особенности ССР, вызывают к жизни новый типа ведущей деятельности.

+84. Предметно-манипулятивная деятельность как ведущая деятельность раннего возраста. Нормы развития.

Ведущая деятельность - предметно-орудийная (предметно-манипулятивная), направлена на овладение ребенком предметами как социальными орудиями.

Ситуативно-деловое общение является типичной формой общения в раннем возрасте и отвечает потребности ребенка в сотрудничестве со взрослым. М. И. Лисина выделяет четыре признака потребности ребенка в сотрудничестве со взрослым:

• пытается привлечь внимание к своей деятельности;

• ищет оценку своих успехов;

• обращается за поддержкой в случае неуспеха;

• уклоняется от «чистой» ласки, с удовольствием принимая ее как поощрение своих достижений.

Сравнительное изучение орудийных операций человека и животных в работах П. Я. Гальперина, Д. Б. Эльконина позволило установить ряд различий:

1) у высших приматов использование, изготовление и научение использованию орудий носит эпизодический характер, у человека — создание и использование орудий является основой жизнедеятельности.

2) социальная природа орудий. У животных орудия натуральные, природные предметы. У человека - орудия созданы трудом, обществом, воплощают в себе социальные функции.

3) выявлена система операций, задающих способ использования орудий. П. Я. Гальперин сравнивал орудийные действия приматов и человеческого ребенка. У обезьян орудие подчинено логике движения естественного органа и выступает как вспомогательное средство. У человека - движение руки подстраивается под логику операционно-технического способа использования орудия

Этапы овладения ребенком логикой орудия:

1) неспецифическое использование орудия: стучит, пытается использовать ее для притягивания предметов.

2) выделяет функцию орудия (ложкой едят), но еще не выделяет способа действия, поэтому его движения не построены в соответствии с логикой орудия (зачерпнув кашу, он переворачивает ложку «рабочей» поверхностью вниз, поэтому пищу до рта не доносит).

3) выделяет и функцию ложки, и способ действия, но еще нет должной согласованности движений руки в соответствии с логикой орудия.

4) складывается адекватная система движений руки.

Овладение предметно-орудийными действиями приводит к изменению позиции ребенка в отношении к миру — к каждому предмету ребенок начинает относиться с точки зрения исследования его функции. Возникает и начинает развиваться предметная игра. Развитие игры в раннем возрасте включает три этапа (Ф. И. Фрадкина):

1) 1 год: узко подражательный характер - специфическое манипулирование предметом, сначала строго определенным, который показал взрослый, а затем и другими.

2) 1—1,5 года: репертуар предметных действий расширяется, и уже не только сам предмет, но и указание взрослого вызывают действия и сложные цепочки действий.

3) 1,5—3 года: возникают элементы воображаемой ситуации, составляющей отличительную особенность игры (Л. С. Выготский) - замещение одного предмета другим и появляется роль.

+85. Ранний возраст. Развитие психических функций в раннем возрасте (познавательной сферы и предметной деятельности). Нормы развития.

Раннее детство сензитивно к усвоению речи. Автономная речь ребенка довольно быстро (в течение полугода) трансформируется и исчезает. Необычные по звучанию и по смыслу слова заменяются словами «взрослой» речи при полноценном общении ребенка со взрослыми. Если общение недостаточно или, наоборот, близкие исполняют все желания ребенка, освоение речи замедляется. Также у близнецов при их общем детском языке. Дети овладевают фонетической и семантической сторонами речи.

Слово приобретает предметное значение. Ребенок обозначает одним словом предметы, различные по своим внешним свойствам, но сходные по существенному признаку или способу действия с ними (синкреты – обобщения по субъективному признаку 1-1,5 года; комплексы (1,5 – 3 лет) – обобщение по конкретной, но случайной связи, по Выготскому).

Растет количество понимаемых слов (пассивная речь). К двум годам ребенок понимает почти все слова, которые произносит взрослый, называя окружающие его предметы:

В первую очередь – речь-инструктаж как поступать с предметами.

В 2—3 года речь-рассказ. Чтобы ребенок понял рассказ или сказку, содержание которых выходит за пределы непосредственно воспринимаемой им ситуации, взрослые должны этому научить.

Интенсивно развивается активная речь: растет активный словарь (количество произносимых ребенком слов всегда меньше понимаемых), появляются первые фразы, вопросы, обращенные ко взрослым:

1 год около 10-30 слов

1,8 – 50 слов

2 года – примерно 200-300.

3 годам - 900 – 1000 -1500 слов.

Предложения в 1,5 года состоят из 2-3 слов:

субъект и его действия («Мама идет»)

действия и объект действия («Дай булку», «Хочу конфету»)

действие и место действия («Книга там»).

К трем годам усваиваются основные грамматические формы и синтаксические конструкции языка. В речи ребенка встречаются почти все части речи, разные типы предложений.

В раннем возрасте развиваются восприятие, мышление, память, внимание - доминирует восприятие.