6 курс / Медицинская реабилитация, ЛФК, Спортивная медицина / Лечебная_физкультура_и_врачебный_контроль,_В_А_Епифанов,_Г_Л_Апанасенко

.pdf

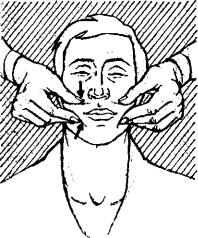

Рис. 10.7. Прием масса жа: разминание.

тям, (движение напоминает выдавливание косточки из зрелой сливы); разминание выполняют кончиками ука зательного и большого пальца, избегая оттягивания кожной складки.

Наряду с разминанием мягких тканей лица исполь зуют и такие вспомогательные приемы, как надавли вание и подергивание.

Н а д а в л и в а н и е при массаже мимических мыщц проводят кончиками I и II пальцев, а также ладон ными и тыльными поверхностями сложенных вместе последних четырех пальцев. Прерывистое давление совершают в темпе 40 — 45 раз/мин.

П о д е р г и в а н и е кожи лица применяют для стимуляций мимических мышц и повышения тургора кожи. Д в и ж е н и я выполняют большим и указатель

ным |

пальцами, захватывая и оттягивая ткани |

(как |

при |

подергивании струн гитары), в темпе |

100— |

120 раз/мин. Выполнять основные и вспомогательные приемы разминания нужно очень осторожно.

Разминание завершают поглаживанием, а затем приступают к вибрации или поколачиванию.

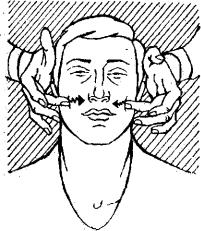

Вибрация (рис. 10,8) улучшает трофику тканей, уменьшает срок заживления ран, улучшает деятель

ность мышц, |

активизирует |

регенеративные процессы. |

|||

М а с с а ж |

с л и з и с т о й |

о б о л о ч к и |

р т а . |

Особое место в |

|

комплексном |

лечении |

больных |

стоматологического |

||

профиля занимает массаж |

слизистой |

оболочки рта. |

|||

300

Рис. 10.8. Прием масса

жа: вибрация.

Б л а г о д а ря дозированному механическому |

воздей |

ствию на ткани рта улучшается циркуляция |

крови |

й лимфы, ускоряется рассасывание воспалительных процессов.

Наиболее широко применяют массаж слизистой оболочки рта при пародонтозе и пародонтопатии. Механическое раздражение рецепторного аппарата пародонта способствует нормализации нейрососудистой регуляции и усилению клеточного обмена за счет

стимуляции |

кровообращения. |

М а с с а ж |

может осуществляться самим больным |

(ручной самомассаж) или при помощи специальных аппаратов. При самомассаже применяют поглажива ние, растирание и прерывистое давление (выполняют одним или двумя пальцами) .

Перед началом процедуры следует тщательно про полоскать рот теплой водой, раствором гидрокарбо ната натрия (1 чайная ложка на стакан воды) или слабым раствором перманганата калия. Пальцы, которыми выполняют массаж, нужно смазать вазели новым маслом или глицерином.

Начинают и заканчивают пальцевой массаж по глаживанием десен в направлении от шейки к вер хушке корня зуба. Растирание выполняют круговыми движениями по горизонтали вдоль альвеолярного от ростка, чередуя с легким прерывистым давлением на десну. Процедура не должна вызывать боли.

301

М а с с аж проводят поочередно на всем протяжении

десны в течение 3—5 мин 2 — 3 |

раза в день. |

П р о т и в о п о к а з а н и я к |

назначению пальцевого |

массажа слизистой оболочки рта: осложнения пародон тоза (например, абсцедирование), нарушение целости слизистой оболочки; геморрагический диатез и гемо филия; новообразования.

Наиболее эффективен пальцевой массаж десен на заключительном этапе лечения пародонтоза.

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

З а д а ч а 1. Больной К., 42 года. Д и а г н о з : обширный дефект области нижней губы и подбородка. Нарушены функции приема пищи, речи, мимики.

Общее состояние больного удовлетворительное. Со стороны внутренних органов патологии не выявлено. Больной готовится к пластической операции.

1. Определите показания к назначению Л Ф К .

2.Какой двигательный режим показан больному в пред- и

послеоперационном периодах? |

|

|

|

|

|||

3. Каковы общие и |

частные |

задачи |

Л Ф К ? |

|

|||

З а д а ч а |

2. Больной |

С, |

39 |

лет. Д и а г н о з : отсутствие |

участков |

||

круговой мышцы рта, щечной мышцы |

и |

мышц, поднимающих и |

|||||

опускающих |

верхнюю |

губу |

и |

нижнюю. |

Поступил в |

отделение |

|

челюстно-лицевой хирургии для восстановительной операции. О б щ е е состояние больного удовлетворительное, со стороны внутрен них органов патологии не выявлено. 8 дней назад проведена пластическая операция. Послеоперационный период протекал благо приятно.

1. Определите |

двигательный |

режим и |

задачи |

Л Ф К в |

после |

||||||

операционном |

периоде. |

|

|

|

|

|

|

|

|||

2. Какие средства |

и, формы Л Ф К |

показаны больному? |

|

||||||||

3. Назовите 5—6 |

специальных |

упражнений для мимической |

|||||||||

мускулатуры |

лица . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

З а д а ч а |

3. |

Больной |

С, |

37 |

лет. |

Д и а г н о з : |

дефект |

подглазничной |

|||

области и нижнего века. Поступил в |

клинику для |

восстановитель |

|||||||||

ной операции. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

О б щ е е состояние больного удовлетворительное. Со стороны |

|||||||||||

внутренних |

органов |

патологии |

не |

выявлено. |

|

|

|

||||

1. Каковы |

задачи |

Л Ф К у |

данного больного? |

|

|

||||||

2. Какие именно формы ее применения и методы проведения |

|||||||||||

используют |

в |

послеоперационном |

периоде? |

|

|

|

|||||

З а д а ч а |

4. |

Больной |

3., |

21 |

год. |

Д и а г н о з : |

перелом |

ветви |

нижней |

||

челюсти слева. Поступил в челюстно-лицевое хирургическое отде

ление с |

ж а л о б а м и на резкие боли при открывании |

рта. |

Накануне |

|||||

получил |

удар |

в |

подбородок. |

Д и а г н о з |

подтвержден |

рентгенологи |

||

чески. |

|

|

|

|

|

|

|

|

Прошло 10 дней после одночелюстпого шинирования . Состояние |

||||||||

больного |

удовлетворительное. |

Ж а л о б ы на |

нарушение |

акта |

жевания . |

|||

Больной |

находится па палатном режиме . |

|

|

|

||||

1. Определите |

задачи |

Л Ф К . |

|

|

|

|||

2. Назовите |

средства |

и формы Л Ф К . |

|

|

|

|||

302

3. |

Укажите |

особенности методики Л Г. |

|

|

||

З а д а ч а 5. |

Больной П., |

42 |

года. Д и а г н о з : |

двусторонний |

перелом |

|

тела |

нижней |

челюсти. |

При |

автомобильной |

катастрофе |

получил |

травму головы. Проведены ф и к с а ц и я отломков нижней челюсти и двустороннее шинирование.

На третий день нахождения в стационаре состояние больного

удовлетворительное. |

Ж а л у е т с я |

на небольшой кашель, затруднение |

||

в питании, запоры. |

|

|

|

|

1. Определите больному |

двигательный режим . |

|||

2. Перечислите |

показания к назначению Л Ф К . |

|||

3 . Каковы основные задачи |

Л Ф К ? |

|||

4. Назовите 5—6 специальных |

упражнений, применяемых при |

|||

двустороннем переломе тела |

нижней |

челюсти. |

||

Г л а в а 1 1

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА В ПЕДИАТРИИ

И Л . О С О Б Е Н Н О С Т И П Р И М Е Н Е Н И Я С Р Е Д С Т В Ф И З И Ч Е С К О Й К У Л Ь Т У Р Ы В Л Е Ч Е Н И И И Р Е А Б И Л И Т А Ц И И Д Е Т Е Й

В педиатрической практике широкое использование Л Ф К связано как с особенностями растущего организ ма, для которого двигательная деятельность, мышеч ная работа являются важным биологическим факто ром развития, так и с необходимостью воздействия с

помощью |

физических |

упражнений и |

других средств |

Л Ф К на |

некоторые |

патогенетические |

механизмы бо |

лезни. |

|

|

|

Характер влияния механизма лечебного действия

средств |

Л Ф К |

на организм больного ребенка лишь |

в |

общих |

чертах |

напоминает таковой у взрослого. Д |

л я |

его понимания врач-педиатр должен представлять особенности возрастной физиологии, биохимии и мор фологии мышечной работы. Условно разделяя все многообразие процессов, вызываемых в больном орга низме мышечной работой, на механизмы так называе мого стимулирующего, трофического, нормализующего

икомпенсаторного действия, врач должен понимать схематичность такого разделения, ибо в целостном ор ганизме больного ребенка физическое упражнение, как

илюбое другое средство, оказывает разнонаправлен ное действие. Искусство врачевания заключается в

умении преимущественного использования требуемого в терапевтических целях действия.

Механизм стимулирующего действия связан с обес-

303

печением мышечной работы ведущими физиологиче скими системами: кровообращения, дыхания, выделе ния, а также регуляцией физиологических процессов нервной и эндокринной системами. Степень количест венного включения этих систем определяется при прочих равных условиях количеством мышечной рабо ты. Иными словами, чем больше расход энергии при такой работе, тем больше приток крови к работающим мышцам, тем выше газообмен, уровень окислительновосстановительных процессов й т. д. Д л я растущего организма ребенка стимулирующее действие физиче ских упражнений и мышечной работы проявляется не только в этих количественных сдвигах кровообраще ния, дыхания и т. п., но и в создании необходимых условий избыточного анаболизма, без которого невоз можен рост протоплазменной массы. То есть для ор ганизма ребенка стимулирующее действие мышечной работы и физических упражнений, как ее разновид ности, обязательное условие роста и развития. Стиму лирующее или тонизирующее действие физические уп ражнений зависит в первую очередь от количества выполненной мышечной работы, от ее дозировки, не будучи связано с тем, какие именно мышцы эту работу произвели. Благодаря этому требуемый стимулирую щий эффект может быть достигнут, д а ж е если часть двигательного аппарата исключена из активной дея тельности, например при иммобилизации.

Важной стороной влияния средств Л Ф К на больг ного ребенка является механизм нормализующего дей* ствия. Он заключается в том, что под влиянием си стематически применяемых упражнений постепенно расширяется диапазон функциональных возможностей пораженного патологическим процессом органа или системы. Так, под влиянием физических упражнений увеличивается и достигает нормы амплитуда движе ний в суставах при некоторых видах контрактуры, восстанавливается до физиологической нормы опороспособность при травмах нижних конечностей и т. д. Но особенно ярко нормализующее действие проявля ется по отношению к пораженным внутренним орга нам, функция которых оказывается значительно сни женной и извращенной. Так, при воспалении легких функция внешнего дыхания долго остается измененной

д а ж е при отсутствии клинических |

признаков дыха |

тельной недостаточности. Снижен |

коэффициент ис- |

304

пользования кислорода, нарушена равномерность вентиляции, повышена работа дыхания на единицу потребляемого кислорода и т. д. Восстановление и

нормализация внешнего дыхания в процессе |

занятий |

Л Ф К происходят под влиянием биологических |

законо |

мерностей адаптации к мышечной работе. При этом постепенно происходит экономизация функции дыха ния в покое, т. е. снижается имеющаяся гипервенти

ляция, |

а |

максимальные |

возможности дыхания — его |

резервы |

— |

возрастают. |

|

При |

нормализации функции внутренних органов |

||

под влиянием Л Ф К мы |

получаем целенаправленный |

||

эффект от частного случая тренировки, когда трени

рующее действие физических |

упражнений |

начинается |

не от уровня нормы как при |

спортивной |

тренировке, |

а от патологически пониженного уровня функции, до водя его до физиологической нормы. Направленное изменение функции внутренних органов происходит не только под влиянием адаптации к мышечной работе, но и благодаря эффекту улучшения нервно-эмоцио нальной сферы больного ребенка, восстановлению нарушенных ранее взаимоотношений между возбуди тельным и тормозным процессом, улучшению и норма лизации регуляторных процессов в целом.

Незаменим и не может быть обеспечен никакими другими средствами лечения положительный эмоцио нальный эффект воздействия средств Л Ф К . Эту сто рону действия физических упражнений высоко ценил великий И. П. Павлов . Влияние физкультурных заня тий связано не только с определенным количеством мышечной работы, но и с педагогическим процессом, с психотерапевтическим действием лечебной физкуль туры, с радостно-оптимистической обстановкой каби нета или зала, музыкальным сопровождением и т. д. Исследования показали, что лечебный эффект одина ковой по интенсивности и подбору упражнен ий мы шечной работы резко отличается при различном эмо циональном состоянии больных детей. Положительные эмоции многократно усиливают эффект физических упражнений.

Д л я терапевтического действий средств физиче ской культуры непосредственно на морфологические проявления патологического процесса очень важно трофическое действие, т. е. действие дозированной мышечной работы на интимные процессы трофики,

11 Заказ 1247 |

305 |

обеспечивающие влияние физических упражнений на регенерацию, репарацию, ликвидацию воспалительных изменений, восстановление нормальной структуры тка ней и т. д. В основе трофического действия лежит генетически обусловленная связь функции и структу ры, в частности мышечной функции и структурных процессов в мышцах и сопряженных с ними образо ваниях. Наиболее отчетливо трофическое действие фи зических упражнений проявляется у больных с пора жением опорно-двигательного аппарата, например, развитие «мышечного корсета» при сколиотической не стабильности позвоночника. Трофическое действие физических упражнений широко используется при лик видации воспаления любой локализации. Главный принцип при этом — вовлечь в работу мышцы, кро воснабжение которых имеет анатомическую и функци ональную связь с пораженным органом. Например, для ускорения репаративных Процессов в легочной ткани используют физические упражнения для дыха тельных мышц, мышц грудной клетки и пояса верхних конечностей.

В лечебной практике с успехом используется ме ханизм компенсаторного действия, когда под влиянием физических упражнений (и других средств Л Ф К ) про исходит перестройка возникающих в ходе болезни приспособительных реакций с усилением их компенса торного эффекта. Такое компенсаторное действие физических упражнений легко объяснимо, ибо в про цессе эволюции приспособление физиологических функций к потребностям мышечной работы генети чески закреплено, обусловливая перестройку вновь возникающей компенсаторной реакции по уже имею щемуся стереотипу. Так, приспособление внешнего дыхания к потребностям мышечной работы идет не

только |

за счет гипервентиляции, но |

преимущественно |

за счет |

увеличения эффективности |

вентиляции путем |

его углубления и повышения коэффициента исполь зования О 2 . При патологических же процессах в лег ких приспособительная реакция к недостаточному поступлению кислорода в виде одышки — гипервенти ляции при поверхностном дыхании — не обеспечивает необходимой компенсации. В этом случае включение специальных упражнений может быстро привести к выгодной для организма перестройке приспособитель ной реакции, обеспечить углубление дыхания с увели-

3©6

чением альвеолярной вентиляции. Происходящее одно временно с этим урежение дыхания еще более усили вает компенсаторный эффект, так как снижает потре бление Ог на работу дыхания.

Врачу важно знать, что в любом случае использо вания физических упражнений с целью компенсации он должен хорошо представлять природу развива ющейся недостаточности и клиническую физиологию пораженной функциональной системы. Тогда ему будет

ясно, на какие именно звенья |

данной |

системы он |

||||

будет |

воздействовать с |

помощью |

средств |

Л Ф К . |

|

|

Определив показания к применению лечебной физ |

||||||

культуры, |

исходя из |

механизмов |

лечебного действия |

|||

Л Ф К |

в |

сопоставлении |

с лечебными задачами, |

врач- |

||

педиатр одновременно решает, какими средствами

обеспечить преимущественное действие средств в нужном направлении. Так, при недостаточности крово обращения сердечного происхождения показанием к назначению Л Ф К является задача компенсации име ющейся недостаточности, исходя из механизма ком пенсаторного действия. Исходя из представлений о функциональной системе кровообращения, такими свойствами будут обладать пассивные гимнастиче ские упражнения: они активизируют мышечный фак тор кровообращения, не предъявляя дополнительных требований к сердцу. Д л я этой же цели подойдут и дыхательные упражнения, обеспечивающие работу диафрагмального насоса и присасывающее действие грудной клетки.

Схематически тактика врачебных действий при назначении Л Ф К больному ребенку представляется следующим образом: 1) определение диагноза забо левания (травмы); 2) постановка лечебных задач на данном этапе терапевтических вмешательств с учетом прогнозируемых результатов лечения и реабилитаци

онного потенциала; 3) определение показаний |

к Л Ф К , |

||||||

оценка |

|

факторов |

риска; 4) |

уточнение |

лечебных |

задач, |

|

решение |

которых |

возможно с использованием |

средств |

||||

Л Ф К ; |

5) подбор |

конкретных |

средств |

Л Ф К |

в |

соответ |

|

ствии |

с |

намеченными лечебными задачами; |

6) |

анализ |

|||

подобранных средств, исходя из степени соответствия психомоторного развития и двигательного опыта возрастным (физиологическим) показателям; 7) выбор оптимальных форм Л Ф К ; 8) определение лечебной дозировки физической нагрузки; 9) формулировка и

и* |

307 |

запись назначений по лечебной физкультуре; 10) вра чебная оценка эффективности применяемой в комплек сном лечении Л Ф К , в частности, на основании вра чебных наблюдений за влиянием однократно прове денных занятий; 11) коррекция назначений по Л Ф К при недостаточной эффективности или в связи с изме нением состояния больного и новыми лечебными за дачами.

П . 2 . П Р И Н Ц И П Ы П Р И М Е Н Е Н И Я Л Е Ч Е Б Н О Й Ф И З К У Л Ь Т У Р Ы В П Е Д И А Т Р И И

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Методика ЛФК — это совокупность практических приемов применения средств физической культуры, направленных на оптимальное и наиболее быстрое решение лечебных и реабилитационных задач. Л Ф К в детском возрасте, представляя собой сочетание медицинского, педагогического и психологического воздействия на больного ребенка, использует методику физического воспитания ребенка применительно к осо бенностям больного организма. Методика Л Ф К опре деляется прежде всего целями и задачами лечения, лишь после уточнения которых приступают к подбору средств, выбору оптимальной формы их применения, определению дозировки физической нагрузки и т. д.

Методика определяет понятия, терминологию, ха рактер связи Л Ф К с другими медицинскими и педа гогическими средствами. Теоретической ее основой является общая дидактика с учетом особенностей больного ребенка, возраста и клиники заболеваний и травм.

З а д а ч и Л Ф К . Если лечебные задачи можно определить как цель лечебных мероприятий на дан ном этапе развития патологического состояния, то задачи Л Ф К — та их часть, в решении которых пре имущественное значение имеют средства лечебной физкультуры. Задачи лечения (и лечебной физкуль туры в частности) определяются существующими представлениями об этиологии и патогенезе заболе вания или травмы. Так, например, при развитии ды хательной недостаточности у больного пневмонией ребенка в остром периоде болезни ведущей задачей

308

лечения будет компенсация дыхательной недостаточ ности. При бронхиальной астме характерные для заболевания изменения внешнего дыхания на первый план выдвигают задачу улучшения бронхиальной проходимости, снятия явлений бронхоспазма, эваку ации патологического содержимого бронхов и т. п.

В ряде случаев лечебные задачи определяются не патологическими сдвигами, характерными для основ ного процесса, а развивающейся индивидуальной картиной болезни и изменениями других органов и систем. Д л я примера можно привести задачу преду преждения деформаций опорно-двигательного аппара та у больного пневмонией ребенка раннего возраста

ссопутствующим рахитом. В качестве лечебных задач нередко могут выступать лечебно-воспитательные, на пример нормализация психомоторного развития, вос становление утраченных двигательных навыков, вос становление нормальной структуры движения после травмы и т. д.

Подбор средств лечебной физкультуры. Показани ем к назначению средств Л Ф К в комплексной терапии является совпадение механизма их лечебного действия

стребуемым по лечебным целям воздействием на по раженный орган или функциональную систему. Под бор же конкретных средств Л Ф К при каждой нозо логической форме составляет основу ее частной мето дики. В общем виде такой подбор осуществляется в соответствии с лечебными задачами, с учетом возраста больного ребенка и особенностей его психомоторного развития.

П о д б о р с р е д с т в Л Ф К в с о о т в е т с т в и и с л е ч е б н ы м и з а д а ч а м и . П о своей направлен ности лечебные задачи могут быть разделены на спе циальные, характерные только для данного вида па тологии и общие, связанные с изменениями защитных сил, реактивности, характера роста и развития, эмо циональной сферы и т. д., встречающиеся, как прави ло, при многих заболеваниях ребенка.

Д л я решения общих лечебных задан преимущест венное значение имеют механизмы стимулирующего и нормализующего действия. Ч а щ е всего используют физические упражнения общеразвивающего характе ра, массаж, подвижные игры, подбираемые в соответ ствии с лечебно-охранительным режимом, средства закаливания с учетом особенностей лечебно-профилак-

309