4 курс / Лучевая диагностика / Рентгенодиагностика_заболеваний_и_повреждений_черепа_Коваль_Г_Ю_

.pdf

20 лет) свидетельствует о нали чии внутричерепной гипертензии.

Для оценки выраженности пальцевидных вдавлений опреде ляют их глубину и распростране ние в костях свода в основания че репа с учетом возраста. В норме от 4 до 15 лет в краеобразующем отделе свода наблюдаются единич ные пальцевидные вдавления, глу бина которых не превышает 1 — 2 мм. Выявление множественных пальцевидных вдавлений указан ной глубины в раннем детском возрасте (до 2—3 лет) и у взрос лых (после 20—25 лет), а также углубление пальцевидных вдавле ний до 3—4 мм в любом возрасте свидетельствуют о повышении внутричерепного давления.

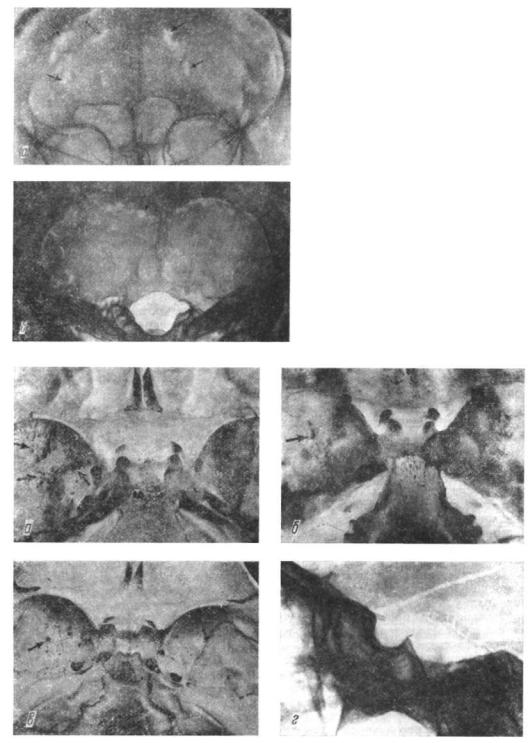

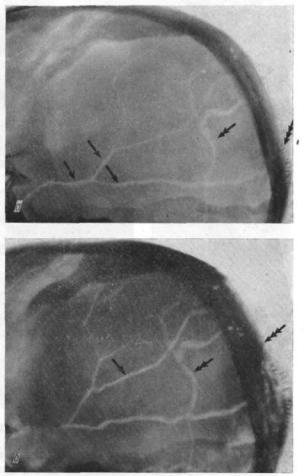

Рис. 170. Фрагменты рентгенограмм черепа (а, б).

Ямочки грануляций обозначены стрел ками

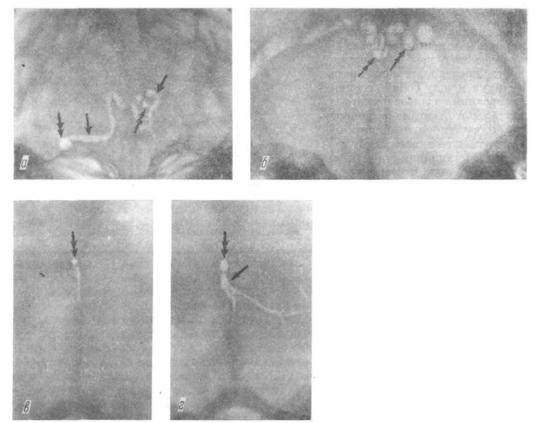

Рис. 171. Фотографии мацерированных препаратов турецкого седла и рентгенограмма:

а — спинка турецкого седла не изменена; б — разрушена; в, г — атрофирована. Ямочки грану ляций в большом крыле клиновидной кости обозначены стрелками

192

Наибольшей глубины и рас пространенности пальцевидные вдавления достигают при краниостенозе, особенно раннем то тальном (83—95 %) . Они незна чительно углублены, асиммет рично расположены при вну тричерепных опухолях и наблю даются у 1—2 % взрослых больных. Сглаживание пальце видных вдавлений у детей ха рактерно для наружной и дли тельно существующей внутрен ней гидроцефалии (вследствие оттеснения ликвором или атро фии извилин головного мозга).

Ямочки |

грануляций |

изменя |

||||||

ются |

при |

|

медленно |

нарастаю |

||||

щей |

внутричерепной |

гипертен- |

||||||

зии, |

обусловленной |

краниосте- |

||||||

нозом и внутричерепными |

опу |

|||||||

холями. |

У |

детей |

наблюдается |

|||||

более раннее их |

появление: |

в |

||||||

своде — до 5 лет, в основании — |

||||||||

до 20 лет. У взрослых увеличи |

||||||||

ваются число ямочек в своде |

(в. |

|||||||

лобной кости — свыше |

5—6) и |

|||||||

их размеры (1 см и более), |

рас |

|||||||

ширяются |

|

зоны |

расположения |

|||||

(до 4—6 см |

кнаружи |

от средин |

||||||

ной |

сагиттальной |

плоскости; |

||||||

рис. |

170). |

Кроме |

того, |

в |

воз |

|||

расте до 15 лет наблюдается |

||||||||

преждевременное |

и чрезмерное |

|||||||

усложнение их формы и рельефа. |

||||||||

На дне по краям ямочек образу |

||||||||

ются дополнительные |

|

углубле |

||||||

ния, придающие |

им |

причудли |

||||||

вую |

полицикличную |

форму |

||||||

и дающие |

|

неоднородные ячеис |

||||||

тые просветления. Возможно по |

||||||||

явление множественных |

ямочек грануляций на основании черепа по ходу борозд |

|||||||

поперечного и клиновидно-теменного синусов (рис. 171).

При внутричерепных доброкачественных опухолях парасагиттально встре чаются ямочки грануляций, прободающие наружную пластинку в передних отдэлах теменных костей, значительно реже — в прилежащем отделе лобной чешуи (рис. 172). По своим морфологическим особенностям они напоминают очаги деструкции, но отличаются характерной локализацией, сохранением по периферии вдавленной внутренней (а иногда и приподнятой наружной) пласти нки черепа.

У детей при гидроцефалии появление ямочек грануляций запаздывает, чис ло их уменьшено.

Решетчатая пластинка при внутричерепной гипертензии может углублять ся, что выявляется на рентгенограммах в боковой проекции и томограммах, произведенных в срединной сагиттальной плоскости. Прогибание решетчатой

193

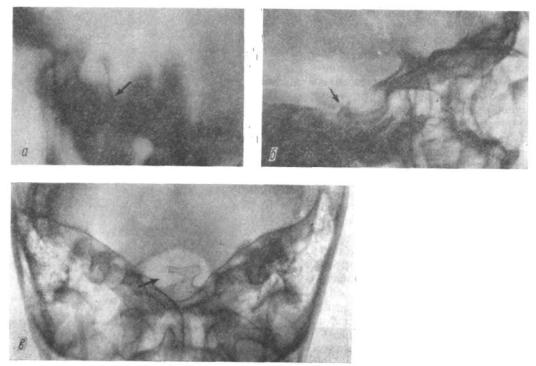

Рис. 173. Прицельные рент генограммы (б, в) и томограмма (а) обла сти турецкого седла.

Участки дугообразного вдавления ската при краниостенозе (а), атро фия спинки при внутри черепной гипертензии (б), односторонняя деструк ция при опухоли мостомозжечкового угла (в) обозначены стрелкой

пластинки ниже уровня клиновидного возвышения на 3 мм и более является при знаком повышенного внутричерепного давления. Изредка решетчатая пластинка прогибается вместе с клиновидным возвышением.

Скат при гипертензии углубляется или изменяется угол его наклона. Дуго образное вдавление ската (экскавация) наблюдается изредка при краниостенозе (рис. 173), атланто-затылочных аномалиях развития, опухолях задней черепной ямки и лучше выявляется на томограммах, произведенных в срединпой сагиттальной плоскости. Уменьшение сфеноидального угла до 90° характерно для краниостеноза, увеличение свыше 140°— для гидроцефалии (при норме 110 -140°). При внутричерепных опухолях угол наклона ската обычно не из меняется.

Турецкое седло подвергается воздействию повышенного внутричерепного давления, в результате чего у большинства взрослых больных (60 %) изменяют ся его размеры, форма и структура. Для объективной оценки изменений произ водят рентгенограмметрию турецкого седла.

Размеры турецкого седла под влиянием внутричерепной гипертензии уве личиваются. При экстраселлярных внутричерепных опухолях могут умеренно увеличиться все размеры турецкого седла, но иногда — только поперечный. При внутренней гидроцефалии больше всего увеличивается сагиттальный размер и расширяется вход в турецкое седло, а при краниостенозе — вертикальный. Однако из-за значительных индивидуальных колебаний размеров гипофизарной ямки турецкого седла в норме трудно выявить их начальные изменения. Поэтому при диагностике гипертензии следует обращать внимание не только на абсолют ные размеры гипофизарной ямки, но и динамику их увеличения. Увеличение хотя бы одного из трех размеров свидетельствует о патологии. Оценка размеров производится путем сопоставления с вариантами нормы.

Форма седла при внутричерепной гипертензии может изменяться. При кра ниостенозе преобладает круглая форма и вертикально-удлиненный овал, при гидроцефалии — уплощенная. При объемных процессах могут увеличиваться

194

радиус кривизны и перекос дна седла. Круглая, овальная и уплощенная фор ма седла наблюдается и в норме, поэтому диагностическое значение они приобре тают только при изменении размеров седла.

Многоконтурность дна и передней поверхности спинки турецкого |

седла, |

а также дополнительные углубления дна седла, выявляемые в боковой |

проек |

ции, могут быть обусловлены особенностями изображения нормальных анатоми ческих образований. Однако расхождение контуров гипофизарной ямки на 3 мм и более свидетельствует о перекосе дна.

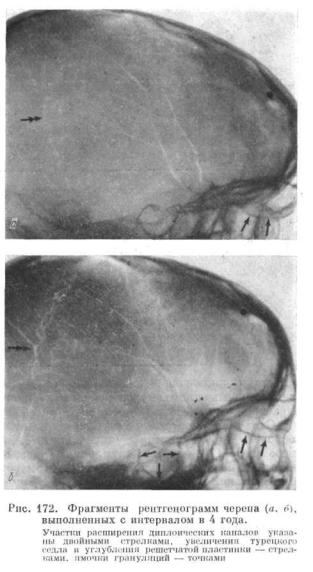

При внутричерепной гипертензии контуры дна и спинки седла в динамике становятся тонкими, менее интенсивными и нечеткими (см. рис. 172, а, б), зад ние клиновидные отростки и верхний отдел спинки декальцинируются, подвер гаются остеопорозу и остеолизу. В связи с этим спинка седла становится более прозрачной, укорачивается, истончается и заостряется, а контуры ее теряют четкость. Вход в турецкое седло расширяется. Волнистость его дна при внутри черепной гипертензии не совпадает с локальными углублениями межпещеристых синусов, размеры которых могут превышать норму (более 2 мм). После устра нения внутричерепной гипертензии четкость контуров дна и спинки турецкого седла, а также структура задних клиновидных отростков и верхнего отдела спинки восстанавливаются, что свидетельствует об их остеопорозе, остеолизе, атрофии, но не о деструкции.

Изменение путей кровотока. Гипертензионный синдром сопровождается на рушением кровотока в полости черепа, преимущественно венозного оттока. При хорошо васкуляризированНых внутричерепных опухолях увеличивается объем крови, циркулирующей в полости черепа. Особенно возрастает кровоток при артерио-венозных аномалиях развития (аневризмах). Включающиеся компен саторные механизмы кровотока приводят к изменению сосудистого рисунка черепа. Венозный застой компенсируется путем расширения существовавших и создания новых путей оттока.

Борозда средней оболочечной артерии при повышении внутричерепного дав ления существенных изменений не претерпевает. Расширение ее (более 2 мм) изредка наблюдается при оболочечных опухолях (менингиомах) и артерио-ве нозных аневризмах, кровоснабжающихся из наружной сонной артерии (рис. 174).

Борозда сонной артерии может незначительно углубляться, особенно в переднем отделе. Это хорошо видно на рентгенограммах в боковой проекции. Углубление борозды до 6—9 мм (при норме 1—5 мм) и склерозирование ее дна может быть обусловлено доброкачественными объемными процессами или пато логией сосудов головного мозга (атеросклероз внутренней сонной артерии, ар- терио-венозная аномалия).

Борозды сагиттал1ного, поперечного и сигмовидного венозных синусов при внутричерепной гипертензии расширяются и углубляются (рис. 175). Более раннее и частое выявление (до 2 лет) и углубление борозд отмечены у всех боль ных краниостенозом. Однако эти симптомы не могут служить объективными критериями, так как и в норме поперечные размеры и глубина венозных борозд колеблются в широких пределах. При внутричерепных опухолях и гидроцефа лии изменений венозных борозд не отмечено.

Диплоические каналы в норме отличаются значительной индивидуальной вариабельносью (от 0,5 до 5 мм), в связи с чем при однократном исследовании нельзя выявить небольшое их расширение, еще не превышающее вариантов нормы. При внутричерепной гипертензии расширение диплоических каналов определяется при динамическом наблюдении в течение 3—6 мес (А. Е. Рубашева, 1965). При первичном исследовании обнаруживают диплоические каналы обыч ного строения, но ширина их превышает верхнюю границу нормы (в лобной и теменной — 7 — 10 мм, в затылочной — 4—6 мм). Кроме того, доброкачествен ные хорошо васкуляризованные опухоли и артерио-венозные аномалии иногда

195

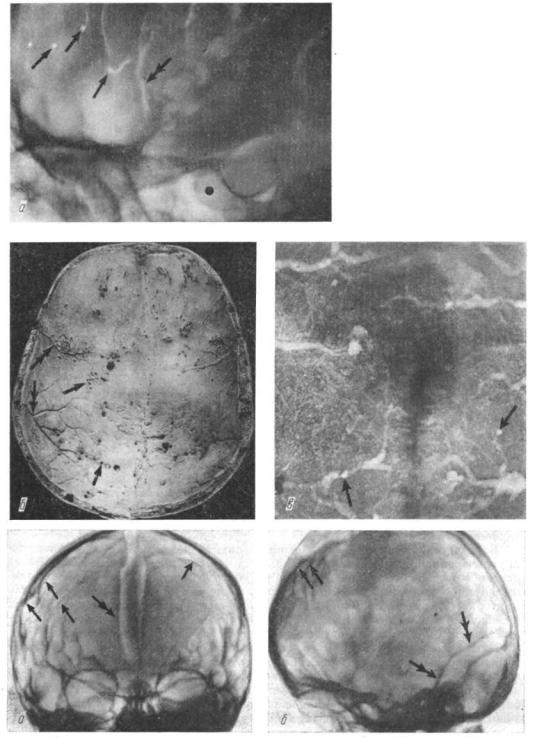

Рис. 174. Фрагмент рентгено граммы черепа (а), фото графия мацерированного свода черепа с вну тренней стороны (б) и его панорамная томо грамма (в).

Артерио-венозная аномалия, атрофия спинки седла (а), внутричерепная опухоль (б, в). Венозные отверстия диплоических каналов указа ны стрелками, борозда пе редней ветви средней оболочечной артерии — двой ной; борозда внутренней сонной артерии — точкой

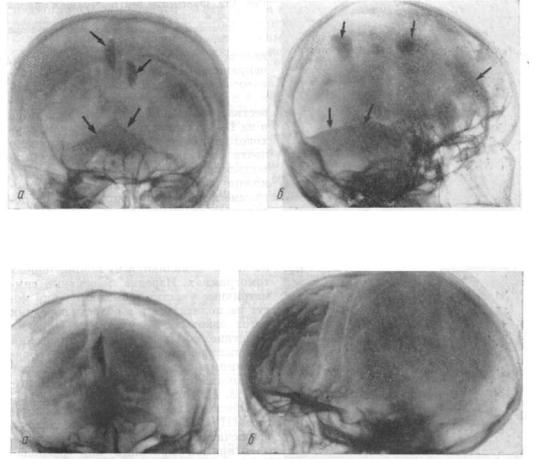

Рис. 175. Обзорные рентгенограммы черепа (а, б).

Краниостеноз. Пальцевидные вдавления обозначены одинарными стрелками, борозды сагиттально го, поперечного и сигмовидного синусов — двойными

196

проявляются развитием мелкой сети диплоических каналов вне лобных и теменных бугров. Диплоические каналы теменной кости, последовательно анастомозируя между собой, соединя ют средний отдел верхнего са гиттального синуса с попереч ным или сигмовидным синусами, образуя дополнительный путь оттока. Функционируя как вы пускники, они постепенно пе рестраиваются, стенки их вы прямляются, склерозируются, теряют бухтообразность и не четкость. Выявление диплоиче ских каналов с такими морфо логическими особенностями да же при ширине, не превышаю щей верхней границы нормы, следует учитывать, так как это может служить признаком на рушения венозного оттока (рис. 176).

По ходу диплоических кана лов начинают определяться ве нозные отверстия, размеры ко торых колеблются от точечных до 1—2 мм.Отверстия залегают вне ямочек грануляций.

Выпрямление и склерозиро вание стенок диплоических ка налов придает им сходство с ве нозными и артериальными бо роздами. Выявление внутрикостного канала при ортоградном ходе луча, наличие дополни тельных венозных отверстий по ходу диплоического канала и

направление от сагиттального к поперечному или сигмовидному синусу, как правило, облегчают их распознавание.

При гидроцефалии и краниостенозе в связи с недоразвитием диплоического слоя костей диплоические каналы определяются значительно реже, чем в норме. Ширина их не превышает 3 мм.

Таким образом, расширение диплоических каналов, появление новых сосу дов и выпрямление их контуров с увеличением четкости стенок наблюдаются у 4—6 % больных. Диагностическое значение этих признаков повышается при наблюдении за больными в динамике.

Эмиссарные каналы (выпускники) претерпевают изменения при гипертензии и нарушении внутричерепного кровотока (внутричерепные опухоли, краниостеноз, артерио-венозные аневризмы).

Наиболее часто выявляется расширение (до 3—15 мм) затылочного выпуск ника. При доброкачественных опухолях этот признак наблюдается у 16% больных, при краниостенозе — у 23 %. Реже бывает расширенным (до 3—7 мм) лобный выпускник: при доброкачественных опухолях — у 2% больных, при

197

Рис. 177. |

Фрагменты |

рентгено |

||

грамм черепа: |

эмиссарной |

|||

расширение лобной |

||||

вены при краниостенозе |

(а) и |

|||

затылочной |

эмиссарной |

вены |

||

при невриномс слухового нерва |

||||

(б); |

расширение |

затылочной |

||

эмиссарной вены и диплоическо- |

||||

го канала при невриноме |

через |

|||

4 года (в, г). Каналы эмиссарных |

||||

вен |

обозначены |

одинарными |

||

стрелками, |

отверстия — |

двой |

||

ными |

|

|

|

|

краниостенозе — у 14 % (рис. 177). Расширение теменного выпускника при внутричерепной гипертензии не выражено. Отклонение от нормы просвета сосцевидного выпускника из-за индивидуальных колебаний можно уловить только при наблюдении в динамике. Для распознавания венозного застоя имеет значение также формирование новых каналов и отверстий лобного и затылоч ного выпускников: раздвоение, удвоение, множественность (В. В. Гудим-Лев- кович, 1973).

Отверстия основания черепа пропускают черепные нервы и оплетающие их вены. В норме контуры отверстий основания черепа четкие, форма и размеры симметричных отверстий обычно одинаковы. При внутричерепной гипертензии из-за повышенного кровенаполнения расширяются отверстия основания и истончаются их края. На рентгенограммах контуры их нечеткие, в частности овальных отверстий (Л. И. Салыга, 1969).

Таким образом, компенсация нарушения внутричерепного кровотока осу ществляется за счет расширения ранее существовавших и формирования новых путей оттока венозной крови из полости черепа.

Рентгенологический метод — один из основных в комплексном обследовании больных с внутричерепной гипертензией. Бесконтрастная рентгенография че репа позволяет выявить костные изменения, свидетельствующие о наличии внутричерепной гипертензии даже без четких клинических признаков заболе вания, и определить длительность ее течения. Вместе с тем нет постоянно выяв ляемых краниографических симптомов внутричерепной гипертензии. Диагности ческая ценность и достоверность отдельных рентгенологических признаков повышения внутричерепного давления остается спорной.

Локальные (первичные) симптомы объемных процессов. Локальные проявле-

198

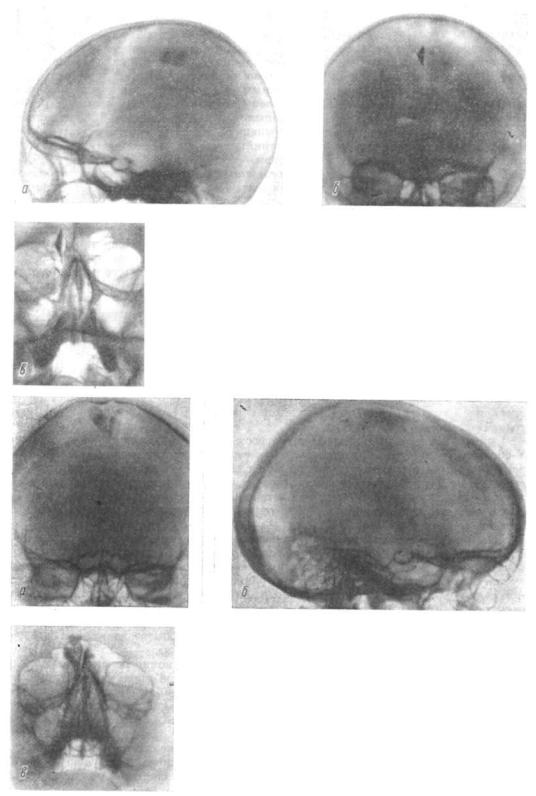

Рис. 178. Обзорные рентгенограммы черепа в боковой (а), пря мой (5) и носо-подбородочной (в) проекциях.

Обызвествление серповидного отростка

Рис. 179. Обзорные рентгенограммы черепа в прямой (а), боко вой (б) и носо-подбородочной (в) проекциях.

Обызвествление твердой мозговой оболочки, окаймляющей прос вет верхнего сагиттального синуса

ния объемных патологических образований, разви вающихся в полости черепа, подразделяют на прямые и косвенные. К прямым признакам отно сят обызвествление и окостенение, к косвенным — остеопороз, остеолиз, атрофию, деструкцию, гиперостоз, склероз близлежащих костей и изменение сосудистого рисунка.

Рентгенологически участки обызвествления и окостенения выявляют в полости черепа случай но или целенаправленно. Известковые или костные

199

включения в полости черепа могут быть не только проявлением объемного пато логического процесса, но и развиваться в анатомических образованиях. Это так называемое физиологическое обызвествление, хотя иногда оно выходит за рам ки нормы. Так, обширные зоны обызвествления хориоидальных сплетений бо ковых и даже мелкие III и IV желудочков характерны для гидроцефалии, а выраженное обызвествление сифона сонных артерий свидетельствует об атеро склерозе. В связи с этим Н. Н. Альтгаузен (1956) предлагает их называть атрофическими обызвествлениями, М. Б. Копылов и 3. Н. Полянкер (1968) и другие авторы — непатогенными. По нашему мнению, правильнее их называть обыз вествлениями анатомических образований, поскольку они могут обызвествляться как в норме, так и при патологии.

Обызвествления анатомических образований в полости черепа у взрослых наблюдаются довольно часто, но могут быть обнаружены и у детей начиная с 3—5 лет.

В норме известковые включения расположены соответственно анатомиче ским образованиям. К данной группе относят обызвествления мозговых оболочек, шишковидного тела, сосудов головного мозга, базальных ядер и мозжечка. По смещению этих образований можно определить локализацию процесса.

Твердая мозговая оболочка может обызвествляться в области серповидного отростка, намета мозжечка, полушарий головного мозга, диафрагмы и связок турецкого седла.

Серповидый отросток обызвествляется, а иногда и окостеневает (9—10 % ) . Рентгенологически он выявляется в прямой передней или в передней полуак сиальной проекциях, дает четкую интенсивную тень треугольной, ланцетовид ной, реже ромбовидной формы, а при значительной протяженности обызвествле ния — тонкую линейную или широкую лентообразную. Проецируясь на лоб ную пазуху, обызвествленный серповидный отросток иногда ошибочно трак туется как инородное тело (рис. 178) или остеома (рис. 179). На компьютерной аксиальной томограмме он дает срединно расположенную тень на уровне пе редней черепной ямки.

При обызвествлении серповидного отростка у сагиттального шва образуется V-образная тень, окаймляющая просвет верхнего сагиттального синуса. На рентгенограмме в боковой проекции при слабом обызвествлении серповидный отросток не дает изображения, но при массивном отложении извести опреде ляется ряд овальных, округлых или неправильной формы образований, распо ложенных преимущественно в лобно-теменной области под краеобразующим отделом свода черепа (рис. 180).

Обызвествление и окостенение конвекситальных отделов твердой мозговой оболочки в лобной (рис. 181), реже теменной области сливающееся с подле жащей костью, получило название; внутреннего гиперостоза. Он характери зуется неравномерным утолщением внутренней пластинки с сохранением обыч ной толщины кости на участках расположения сосудов, впадающих в верхний сагиттальный синус (на дне синуса и в области ямочек грануляций). Внутрен ний гиперостоз встречается преимущественно при эндокринных заболеваниях.

Связки и диафрагма турецкого седла в норме могут обызвествляться и окосте невать: в возрасте до 20 лет — у 1,5—14 %, а после 20 лет — у 15—20 %. Меж клиновидные связки при полном окостенении проекционно перекрывают вход в турецкое седло и на рентгенограмме в строго боковой проекции неотличимы от участков обызвествления диафрагмы седла. Чаще наблюдается обызвествле ние межклиновидных связок у их основания, в связи с чем в области клиновид ных отростков формируются шиповидные образования.

Клиновидно-каменистые связки являются частью намета мозжечка. При обызвествлении их у основания образуются шиповидные, а при обызвествлении по протяжению — тонкие линейные тени, расположенные сзади под острым углом к спинке турецкого седла. Очень редко обызвествляется намет мозжечка.

200

Рис. 180. Обзорные рентгенограммы черепа (а, б).

Участки массивного обызвествления серповидного отростка и намета мозжечка указаны стрел ками

Рис. 181. Обзорные рентгенограммы черепа (а, б).

Внутренний гиперостоз лобной кости и обызвествление серповидного отростка

В боковой проекции он дает массивные длинные полосовидные тени (см. рис. 180), расположенные под углом к скату, а в прямой — шатрообразную тень над лобными пазухами, направленную острием кверху. Обызвествление твердой мозговой оболочки, выстилающей скат, образует параллельную его поверхности

линейную тень, |

которую |

иногда принимают за тень обызвествленных |

сте |

нок базилярной |

артерии. |

|

|

Грануляции |

паутинной |

оболочки обызвествляются исключительно |

редко |

и выявляются в лобной чешуе или в теменной кости у брегмы. Они образуют округлые тени диаметром 2—8 мм, которые проецируются на фоне ямочек гра нуляций и окаймлены ободком просветления и уплотнения (рис. 182). Эти обыз вествления при выведении в краеобразующий отдел залегают в ямочках грану ляций.

Нередко обызвествляются и сосуды головного мозга (сплетения желудочков, внутренние сонные и базилярная артерии).

Обызвествление сосудистых сплетений боковых желудочков рентгенологи чески выявляется у 1 % детей до 10 лет и у 10—15 % лиц старше 20 лет. В боко вых желудочках обызвествления развиваются симметрично в месте соединения тела желудочка (треугольника) с задним рогом (рис. 183). Отложения извести могут быть незначительными глыбчатыми, гроздевидными, кольцевидными, а

201