6 курс / Медицинская реабилитация, ЛФК, Спортивная медицина / Мануальная медицина К. Левит

.pdf

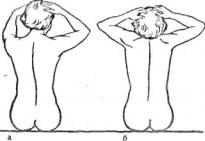

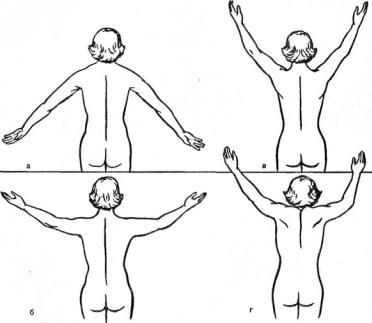

7.9.5.2.Поднимание и опускание плеч

Пациент сидит выпрямившись, по возможности с фиксированным тазом. Руки расслабленно свисают. Одно плечо поднимается при сокращении верхних фиксаторов (мышца, поднимающая лопатку и трапециевидная мышца). Сначала тренер оказывает сопротивление, чтобы добиться сильного сокращения мышц. Затем плечо медленно опускается, при этом происходит произвольное расслабление этих мышц. В заключение пациент тянет плечи вниз изометрическим напряжением нижних фиксаторов лопатки в каудальном направлении. Сначала упражнение выполняется только с одной стороны, затем с обеих, вместе или попеременно (рис. 301).

Цель упражнения — пациент обучается расслаблять верхние фиксаторы плеча

исознательно напрягать нижние.

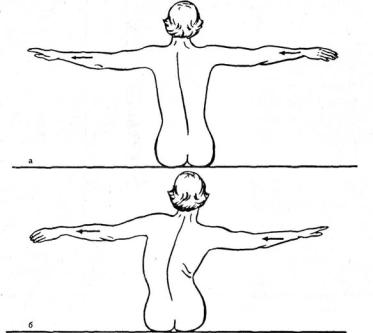

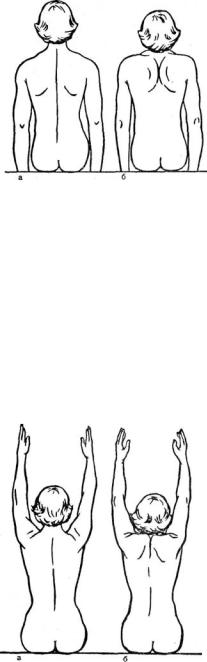

7.9.5.3.Поднимание и опускание плеч

споднятыми руками

Вкакой-то степени это упражнение похоже на предыдущее. Сущность его заключается в том, что пациент учится удерживать поднятые руки при расслаб ленных верхних фиксаторах плечевого пояса, т. е. с помощью нижних фиксаторов (нижняя часть трапециевидной мышцы, передняя зубчатая мышца и широчайшая мышцы спины). При этом необходимо фиксировать грудной отдел позвоночника

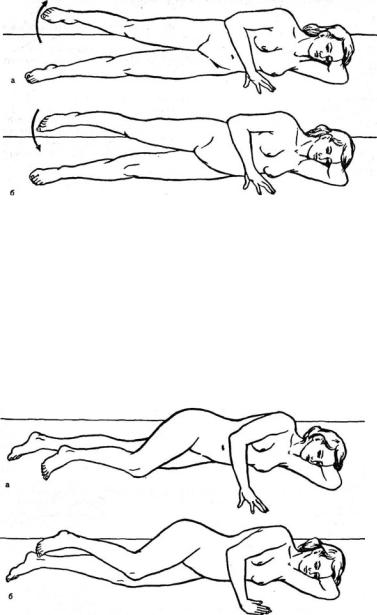

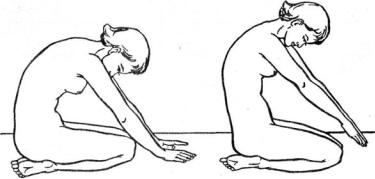

Рис. 300. Поднимание разведенных в стороны рук в положении лежа на животе, а, б, в — первая, вторая, третья фазы упражнения соответственно; г — неправильное

положение |

подтянутых рук. |

22—707 |

337 |

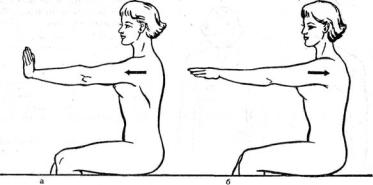

Рис. 303. Тренировка функции передней зубчатой мышцы выдвижением вперед одной руки (а) и возвращением ее в исходное положение (медиальные мышцы лопатки).

фиксацию лопаток, расслабление шейной мускулатуры и правильность положения головы. Мышца, поднимающая лопатку, и верхняя часть трапециевидной мышцы остаются при этом расслабленными (рис. 304).

Цель упражнения — подготовка к обычным движениям рук при расслабленных задних шейных мышцах.

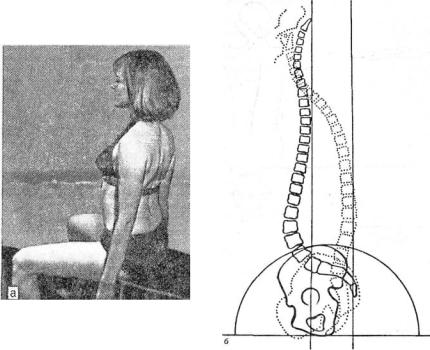

7.9.6. НОШЕНИЕ ТЯЖЕСТИ

Правильная фиксация лопаток является предпосылкой правильного положения и при ношении тяжести. Однако существенным фактором этого положения являются расслабление подключичной части большой грудной мышцы и оттягивание назад выдвинутых вперед плечевых суставов, что достигается достаточным сокращением межлопаточных мышц. Как только пациент научится делать это, плечевые суставы перемещаются кзади от центра тяжести тела, верхние фиксаторы плечевого пояса автоматически расслабляются и происходит разгрузка шейного отдела позвоночника. Этим устраняется важнейший патогенный фактор при ношении тяжести (см. рис. 246).

7.9.7. УПРАЖНЕНИЯ ПРИ НАРУШЕННОМ СТЕРЕОТИПЕ ДЫХАНИЯ

Наиболее важным нарушением является высокое дыхание (см. раздел 7.2.1). Уже при исследовании (см. раздел 7.4.4.4), надавливая руками сбоку на нижние ребра пациента во время выдоха и прекращая давить во время вдоха, мы обращаем внимание, расширяется ли грудная клетка во время вдоха в боковых отделах или сужается. При тяжелых нарушениях этого, разумеется, совершенно недостаточно.

При спазматическом сокращении «лестничных мышц» первая мера — их релаксация (см. раздел 7.7.1.5). Второе мероприятие — прием по Sachse: па циенту при глубоком вдохе предлагаем согнутыми локтями давить каудально, преодолевая сопротивление (пациент лежит или сидит). При самостоятельном выполнении он сидя давит локтями на высокую спинку стула. При одновременном расслаблении нижней части трапециевидной мышцы — а это происходит при одностороннем высоком дыхании — в большинстве случаев ее можно тренировать таким образом.

22* |

339 |