6 курс / Медицинская реабилитация, ЛФК, Спортивная медицина / Мануальная медицина К. Левит

.pdf

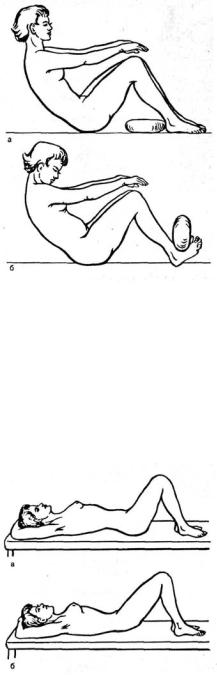

7.8.3.1. Усаживание из положения лежа на спине

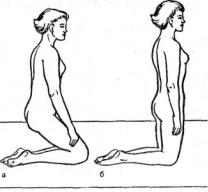

Сначала пациент сидит с подтянутыми ногами и плотно прижатыми к ложу стопами. Затем мягким движением, не ускоряя дыхания, он, постепенно округлив спину позвонок за позвонком, ложится (эксцентрическое упражнение для мышц живота). Движение заканчивается, когда стопы теряют тесный контакт с ложем. Только если не «падая» он достигает положения лежа, то может правильно, в том же порядке приподняться из этого положения. Одновременно пациент напрягает ягодичные мышцы и сгибает коленные суставы. Чтобы облегчить этот прием, можно положить позади пяток подпорку, что обеспечивает оптимальную исходную позицию для таза (наклоняющегося назад) и облегчает правильное усаживание. Не реко мендуется при исполнении упражнения подпирать стопу сверху. Это облегчает (фацилитирует) нежелательное сокращение га. tibialis anterior и прежде всего сгибателей тазобедренных суставов, которое совместно со спазматическим сокращением мышц спины является главной причиной неправильного усаживания (рис. 284).

Это упражнение особенно реко мендуется как домашнее задание для усиления мышц живота, потому что оно исключает замещение мышц.

Цель упражнения — укрепление мышц живота, особенно их верхних квадрантов и их включение в двига тельный стереотип и стереотип поло жения (реэдукация), отработка плав ного координированного движения сгибания туловища при совместной работе ягодичных мышц и мышц ишиокруральной группы.

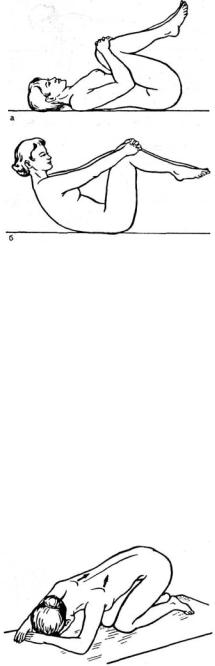

7.8.3.2. «Качание таза»

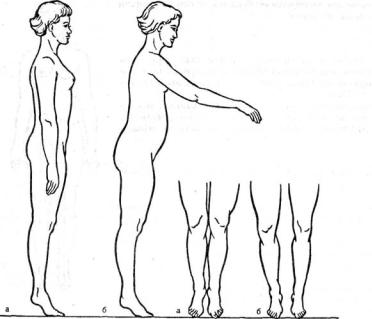

Пациент лежит на спине с сог нутыми в коленях ногами. Стопы при жаты к ложу.

При спокойном непрерывном ды хании он лордозирует поясничный от дел позвоночника напряжением раз гибателя спины (рис. 285, а) и затем расслабляет его, одновременно напря гая мышцы живота и ягодичные мыш цы, вследствие чего он прижимает уплощенный поясничный отдел к ло жу. Когда пациент овладеет приемом, мы усложняем задание: сначала он прижимает весь поясничный отдел к ложу, не нарушая спокойного ды хания, затем сводит колени и после довательно, от каудального к кра ниальному направлению, отдавливает от ложа таз, кифозированный паРис. 282. Лечение и исследование на пряженной ш. soleus при болезненном ахилловом сухожилии (а), самолече ние (б).

21* |

323 |