6 курс / Кардиология / Томография_сердца_Терновой_С_К_

.pdfС помощью Т1-картирования при проведении контрастирования можно измерить фракцию внеклеточного объема (myocardial extracellular volume - ECV), количественно оценить состояние интер-стициальной ткани (отек или фиброз) и представить все это в виде карты. Методы Т1-картирования основаны на модифицированной последовательности IR, так называемой

MOLLI (MOdified Look-Locker Inversion recovery). В настоящее время разработаны и широко применяются еще несколько модификаций IR и инверсия восстановления (SR - saturation recovery) или их комбинация, в

частности SASHA (SAturation recovery Single Shot Acquisition), SAPPHIRE

(SAturation Pulse Prepared Heart rate independent Inversion-REcovery) и др.

Сигнал Т1-картирования является суммарным, он включает компонент и от интерстиция, и от кардиомиоцитов. Введение внеклеточного КВ добавляет к Т1-картированию еще одно измерение и позволяет изолированно оценить внеклеточное пространство. Объем внеклеточного пространства - это коэффициент, который отражает соотношение изменения значения Т1 между кровью и тканью миокарда после контрастирования, когда КВ распределилось по тканям с поправкой на гематокрит (через 15 мин после введения КВ).

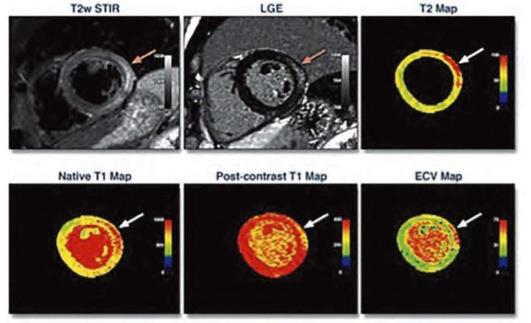

Методика Т2-картирования, в отличие от Т2-взвешенных изображений, более чувствительна в оценке диффузного отека и минимальных изменений значений времени Т2 миокарда. Тем не менее в существующих работах, оценивающих значение Т2-картирования в диагностике миокардита, получены достаточно противоречивые результаты (рис. 13.8).

Кроме тканевой характеристики миокарда, применение МРТ дает информацию о функциональных расстройствах и дополнительных диагностических критериях. В частности, использование кинорежима позволяет судить о наличии или отсутствии дисфункции ЛЖ, наличии выпота в перикарде. Перикардит - отличительный признак миокардита, который сопровождает его от 32 до 57% случаев. И эта комплексная информация может определять успех лечения пациентов с дисфункцией.

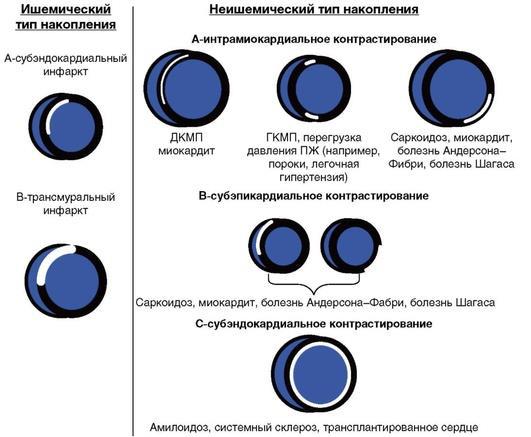

Касаясь вопросов дифференциальной диагностики, следует подчеркнуть, что МРТ во многих случаях позволяет проводить дифференциальную диагностику миокардита с ишемическим повреждением,

ДКМП, кардиомиопатиями неишемического генеза. Для миокардита наиболее характерны субэпикардиальный и интрамуральный типы, реже субэндокардиальный и трансмуральный варианты, но при этом эти зоны не соответствуют областям кровоснабжения коронарных артерий. При

Медицинские книги

@medknigi

ИМ локализация зависит от поражения коронарных артерий. Большинство инфарктов вызвано поражением левой нисходящей артерии и ПКА, таким образом, локализация инфаркта преимущественно передняя и нижняя, субэндокардиального или трансмурального характера. Для миокардита, как было отмечено выше, при отсроченном контрастировании характерно субэпикардиальное накопление. Для группы больных с ДКМП было описано 3 различных варианта контрастирования: отсутствие зон накопления контрастного препарата; субэндокардиальное или трансмуральное накопление контрастного препарата, неотличимое от контрастирования при ишемическом поражении миокарда; фрагментарное интрамуральное накопление без систолического утолщения, отличающееся от контрастирования при ишемическом поражении миокарда. Для стресс-индуцированной кардиопатии Такацубо в большинстве случаев характерно наличие отека миокарда на Т2-взвешенных изображениях и отсутствие зон отсроченного контрастирования (рис. 13.9).

Рис. 13.8. Т1- и Т2-картирование. Radunski U.K. et al. JACC: Cardiovascular Imaging, 2014. Vol. 7, N 7

Медицинские книги

@medknigi

Рис. 13.9. Схематическое представление характера контрастирования при ишемическом и неишемическом типе накопления. Shah D.J., Judd R.M. and Kim R.J. Nature Clinical Practice Cardiovascular Medicine, 2005. N 2. Р. 597605

Таким образом, на сегодняшний день МРТ сердца - метод первой линии неинвазивной диагностики при подозрении на миокардит. Комплексный протокол с использованием критериев Lake Louise охватывает большой патофизиологический спектр воспаления сердечной мышцы, включая отек, гиперемию, капиллярную проницаемость, некроз, фиброз, оценку перикардиального выпота и систолической функции. Метод позволяет дифференцировать острый и хронический процессы. Конечно, данные, получаемые в результате МРТ, должны быть соотнесены с клинической симптоматикой, результатами других диагностических тестов, нередко и с эндомио-кардиальной биопсией.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Richardson P., McKenna W., Bristow M. et al. Report of the 1995 World Health Organization / International Society and Federation of Cardiology Task Force on the Definition and Classification of Cardiomyopathies // Circulation. - 1996. - Vol. 93, N 5. -P. 841-842.

Медицинские книги

@medknigi

2.Cooper L.T., Baughman K.L., Feldman A.M. et al. The Role of Endomyocardial Biopsy in the Management of Cardiovascular Disease: A Scientific Statement From the American Heart Association, the American College of Cardiology, and the European Society of Cardiology // J. of the American College of Cardiology. - 2007. - Vol. 50, N 19. - P. 1914-1931.

3.Kawai C. From myocarditis to cardiomypathy: mechanisms of inflammation and cell death: learning from the past for the future // Circulation. - 1999. - N

99.- P. 1091-1100.

4.Mason J.W. Myocarditis and dilated cardiomyopathy: an inflammatory link. Car-diovasc.Res. - 2003. - N 60. - P. 5-10.

5.Maisch В., Portig I., Ristic A. et al. Definition of inflammatory cardiomyopathy (myocarditis): on the way to consensus // Herz. - 2000. - Vol.

25.- P. 200-209.

6.Esfandiarei M. and McManus B.M. Molecular biology and pathogenesis of viral myocarditis // Annu. Rev. Pathol. - 2008. - N 3. - P. 127-155.

7.Cooper L.T. Jr: Myocarditis // N. Engl. J. Med. - 2009. - N 360. - P. 1526.

8.Magnani J.W., Deg G.W. Myocarditis: Current Trends in Diagnosis and Treatment // Circulation. - 2006. - N 113. - P. 876-890.

9.Dennert R., Crijns H.L., Heymans S. Acute viral myocarditis // Eur. Heart J. - 2008. -N. 29. - P. 2073-2082.

10.McCarthy R.E., Boehmer J.P., Hruban R.H. et al. Long-term outcome of fulminant myocarditis as compared with acute (nonfulminant) myocarditis // New

Engl. J. Med. - 2000. - N 342. - P. 690-695.

11.Kindermann I., Barth Ch., Mahfoud F. et al. Update on myocarditis // JACC. - 2012. - N 9. - P. 779-792.

12.le Polain de Waroux J.B., Pouleur A.C., Goffinet C., Pasquet A., Vanoverschel-de J.L., Gerber B.L. Combined coronary and late - enhanced multidetector-computed tomography for delineation of the etiology of left ventricular dysfunction: comparison with coronary angiography and contrastenhanced cardiac magnetic resonance imaging // Eur. Heart J. - 2008. - N 29. - P. 2544-2551.

13.Sekiguchi M., Take M. World survey of catheter biopsy of the heart // Cardiomy-opathy: clinical, pathological and theoretical aspects / M. Sekiguchi, E.G. Olsen (eds.). - Baltimore, USA: University Park Press, 1980. - P. 217-225.

Медицинские книги

@medknigi

14.Aretz H.T. Myocarditis: the Dallas criteria // Human Pathol. - 1987. - N 18. - P. 619-624.

15.Maisch В., Portig I., Ristic A. et al. Definition of inflammatory cardiomyopathy (myocarditis): on the way to consensus // Herz. - 2000. - Vol.

25.- P. 200-209.

16.Friedrich M.G., Sechtem U., Schulz-Menger J. et al. Cardiovascular Magnetic

Resonance in Myocarditis // A JACC White Paper. - 2009. - Vol. 53, N 17. - P. 1475-1487.

17.Kishimoto C., Hiraoka Y. Clinical and experimental studies in myocarditis // Curr. Opin. Cardiol. - 1994. - N 9. - P. 349-356.

18.Thomson L.E., Kim R.J., Judd R.M. Magnetic resonance imaging for the assessment of myocardial viability // J. Magn. Reson. Imaging. - 2004. - N 19. -

P. 771-788.

19.Abdel-Aty H., Simonetti O., Friedrich M.G. T2-weighted cardiovascular magnetic resonance imaging // J. Magn. Reson. Imaging. - 2007. - N 26. - P. 452-459.

20.Mahrholdt H., Wagner A., Deluigi C.C. et al. Presentation, patterns of myocar-dial damage, and clinical course of viral myocarditis // Circulation. - 2006. - N 114. - P. 1581-1590.

21.Lima J.A., Judd R., Bazille A. et al. Regional heterogenity of human myocardial infarcts demonstrated by contrast-enhanced MRI: potential mechanisms // Circulation. - 1995. - Vol. 92. - P. 1117-1125.

22.Wagner A., Mahrholdt H., Thomson L. et al. Effects of time, dose, and inversion time for acute myocardial infarct size measurements based on magnetic resonance imaging-delayed contrast enhancement // J. Am. Coll. Cardiol. - 2006. -

N 47. - P. 2027-2033.

23. Roller F.C., Harth S., Schneider C., Krombach G.A. T1, T2 Mapping and Extracellular Volume Fraction (ECV): Application, Value and Further Perspectives in Myocardial Inflammation and Cardiomyopathies. Rofo. - 2015, Sep. - Vol. 187,

N 9. - P. 760-770.

Медицинские книги

@medknigi

24.Kellman P., Hansen M. T1-mapping in the heart: accuracy and precision // Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance. - 2014. - N 16. - P. 2.

25.Burt J.R., Zimmerman S.L., Kamel I.R. et al. Myocardial T1 Mapping: Techniques and Potential Applications // RadioGraphics. - 2014. - N 34. - P. 377-395.

26.Lurz P., Luecke Ch., Eitel I. et al. Comprehensive Cardiac Magnetic Resonance Imaging in Patients With Suspected Myocarditis // JACC. - 2016. - Vol. 67, N 15. - P. 1800-1811.

27.Sado D.M., Flett A.S., Banypersad S.M., et al. Cardiovascular magnetic resonance measurement of myocardial extracellularvolume in health and disease // Heart. - 2012. - N 98. - P. 1436-1441.

28.Сафиуллина А.А., Нарусов О.Ю., Шария М.А., Ширяев Г.А., Алаева Е.Н., Щедрина А.Ю.,Скворцов А.А., Терещенко С.Н. Роль магнитно-резонансной томографии в диагностике воспалительных заболеваний миокарда // Кардиологический вестник. - 2012, июнь. - Т. 7, № 1. - С. 41-47.

29.Сафиуллина А.А., Шария М.А., Нарусов О.Ю., Алаева Е.Н., Терещенко С.Н. Диагностические возможности магнитно-резонансной томографии сердца у больных с воспалительной кардиомиопатией: сопоставление результатов с данными эндомиокардиальной биопсии и клинической картиной // Терапевтический архив. - 2013. - № 4. - С. 22-28.

30.Руководство по кардиологии / под ред. Е.И. Чазова. - М., 2014. - Т. 4. -

976с.

31.Рекомендации РНМОТ и ОССН по диагностике и лечению миокардитов / под ред. Е.В. Шляхто. - М., 2012. - 61 с.

Медицинские книги

@medknigi

Глава 14. Магнитно-резонансная томография в диагностике кардиомиопатий

14.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ

Кардиомиопатии - это заболевания миокарда, при которых миокард структурно и функционально патологически изменен при отсутствии изменений коронарных артерий, артериальной гипертензии, нарушений работы клапанов сердца, врожденных пороков сердца, способных вызвать подобные изменения. Диагностика кардиомиопатий основана, с одной стороны, на выявлении типичных клинических, морфологических и гемо-динамических признаков болезни, а с другой - на исключении других заболеваний, дающих схожую клиническую и морфологическую картину.

Классификации кардиомиопатий, предложенные Всемирной Организацией Здравоохранения в 1996 г. и Европейским обществом кардиологов в 2008 г., предлагают разделить все первичные кардиомиопатии на 5 групп:

1.ДКМП - самая распространенная кардиомиопатия, характеризуется расширением полости ЛЖ, реже - и ЛЖ, и ПЖ, а также снижением сократительной функции ЛЖ, что клинически проявляется симптомами сердечной недостаточности.

2.Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) - заболевание, характеризующееся гипертрофией миокарда ЛЖ, иногда и ЛЖ, и ПЖ. Диагноз ставится в случае отсутствия каких-либо гемодинамических причин для гипертрофии миокарда (артериальная гипертензия, пороки аортального клапана).

3.Рестриктивная кардиомиопатия (РКМП) - заболевание, которое крайне редко встречается в развитых странах, в том числе и в Российской Федерации, характеризующееся нарушением диастоличе-ской функции ЛЖ при сохранной систолической функции.

4.Аритмогенная дисплазия ПЖ (АДПЖ), или аритмогенная правожелудочковая кардиомиопатия, характеризуется расширением ПЖ (жировая инфильтрация, фиброз). Клинически проявляется нарушениями ритма сердца.

Медицинские книги

@medknigi

5. Неклассифицируемые кардиомиопатии. В эту группу входят различные кардиомиопатии, определение которых было дано в последнее время: изолированная форма некомпактного миокарда ЛЖ, кардиомио-патия Такоцубо.

Некоторые исследователи (например, Американское общество кардиологов) выделяют еще и специфические, или вторичные, кардиомио-патии, которые возникают на фоне других заболеваний сердца или других органов. В последние годы все чаще выделяют генетические формы заболевания, которые имеют семейный характер.

Основным методом диагностики кардиомиопатий из всех методов визуализации является ЭхоКГ - доступная, широко распространенная, недорогая методика, которая в большинстве случаев позволяет получить полную информацию о морфологии и функции камер сердца, исключить другие причины изменений сердца (врожденные и клапанные пороки, зоны ПИКС). При необходимости исключения ИБС выполняется исследование коронарных артерий с помощью МСКТ или инвазивной коронарной ангиографии. В некоторых случаях для исключения воспалительных изменений миокарда, метаболических изменений (миокардит, саркоидоз, амилоидоз, гликогеноз и др.) необходимо выполнение биопсии миокарда.

МРТ сердца - наиболее информативный метод для определения морфологии сердца, оценки функции ЛЖ и особенно ПЖ. Использование при МРТ контрастирования значительно расширило возможности МРТ в диагностике кардиомиопатий: стали возможны оценка структуры миокарда, выявление участков ишемических и воспалительных изменений (например, при ПИКС, остром или хроническом миокардите, амилоидозе, саркоидозе), что важно при дифференциальной диагностике различных форм кардиомиопатий (ДКМП, ГКМП). Кроме того, результаты контрастной МРТ учитываются при оценке прогноза кардиомиопатий.

14.2. ДИЛАТАЦИОННАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ

ДКМП - заболевание, характеризующееся в первую очередь расширением и снижением систолической функции ЛЖ, реже - увеличением и нарушением сократительной функции также ПЖ. ДКМП - наиболее распространенная форма кардиомиопатии, частота встречаемости - 5-8 случаев на 100 тыс. населения в год. В большинстве случаев клинический диагноз ставится при развитии симптомов сердечной недостаточности, в редких случаях он оказывается случайной находкой. ДКМП дифференцируют с заболеваниями, которые также могут

Медицинские книги

@medknigi

приводить к расширению полости ЛЖ. Это чаще всего воспалительные, токсические или метаболические поражения. Диагноз ДКМП ставится в случаях, когда причина дилатации ЛЖ не выяснена. Гистологический анализ миокарда при биопсии или аутопсии у больных с ДКМП демонстрирует наличие интер-стициального и периваскулярного фиброза, при этом патогномоничных для ДКМП изменений до настоящего времени не выявлено.

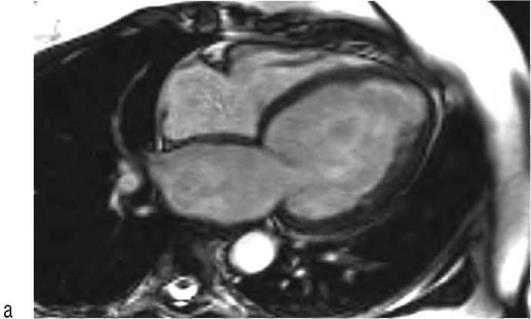

Бесконтрастная часть МРТ направлена на определение морфологии ЛЖ и ПЖ, а также на оценку их функции. Для оценки морфологии используются импульсные последовательности с черной и светлой кровью, а также кино-МРТ. При этом типичными находками являются шаровидная форма ЛЖ, расширение полости ЛЖ (в начальных стадиях может отсутствовать, с развитием болезни прогрессирует), диффузное снижение сократительной функции ЛЖ, при котором отсутствуют локальные зоны истончения миокарда и нарушенной сократимости (рис. 14.1 - шаровидная дилатация ЛЖ при кино-МРТ в трех плоскостях). Часто подобные изменения могут наблюдаться и со стороны ПЖ. Для точной оценки объемов (диастолического и систолического) ЛЖ, ФВ, массы миокарда используется кино-МРТ по короткой оси ЛЖ или ПЖ, метод суммации. МРТ - наиболее точный метод, характеризующийся высокой воспроизводимостью результатов, что позволяет точно оценивать даже небольшие изменения функции сердца на фоне различного лечения.

Рис. 14.1. Дилатационная кардиомиопатия. Кино-МРТ в стандартных плоскостях в фазу конечной диастолы и конечной систолы: а, б - двухкамерная длинная ось левого желудочка

Медицинские книги

@medknigi

Частая причина расширения полости ЛЖ - ИБС и ПИКС, поэтому диагноз ДКМП ставится только в том случае, если ИБС исключена. Контрастная МРТ также позволяет дифференцировать ишемиче-ское поражение миокарда от неишемического. Фиброз ишемического характера, то есть рубцы после перенесенных ИМ, всегда локализуется только субэндокардиально или трансмурально, а также располагается в соответствии с бассейнами кровоснабжения коронарных артерий. При ДКМП накопление контрастного препарата в отсроченную фазу встречается примерно у 40% больных, зоны накопления имеют, как

Медицинские книги

@medknigi