6 курс / Кардиология / Джон_Кэмм_Болезни_сердца_и_сосудов_2011

.pdf

гадолиния находится в аваскулярных областях, таких как капиллярная обструкция (МВО, оранжевая линия) при образовании острого инфаркта. Однако этим методом также очень хорошо визуализируется тромб: оба кажутся очень темными на изображениях (фаза 2).

Когда присутствует МВО, она окружает зону инфаркта, который ярко представлен на изображениях позднего отсроченного усиления от гадолиния через 10-20 мин. При этом гадолиний находится в самой высокой концентрации в зонах некроза (синяя линия, фаза 3) или при кардиомиопатиях в областях расширенного внеклеточного места из-за фиброза или инфильтрации. Эти данные приведены для иллюстрации принципов накопления контрастного вещества и зависят от дозы введенного гадолиния и других факторов.

Рис. 5.6. Сравнение трифенилтетразолин хлорида (TTC), использованного вне организма: усиленная контрастом часть ЛЖ (слева) с высокой разрешающей способностью визуализации при МРТ (справа) показывает некротический миокард (N) как бледную, не усиленную контрастом ткань (слева) и область высокоинтенсивного сигнала (справа). Отметьте детальное соответствие между этими двумя изображениями. Изменено (с

разрешения): Kim R.J., Fieno D.S., Parrish T.B. et al. Relationship of MRI delayed contrast enhancement to irreversible injury, infarct age, and contractile function // Circulation. - 1999. - Vol. 100. - P. 1992-2002.

Рис. 5.7. Пациент через 5 дней после первичной транслюминальной коронарной ангиопластики со стентированием венечной артерии по поводу предшествующего ИМ. Временные изменения в интенсивности сигнала после в/в введения гадолиния в дозе

0,2 ммоль/кг. Отмечается замедление накопления в области инфаркта через 2 мин (A), что указывает на наличие капиллярной обструкции. Через 15 мин (Б) отмечается медленное вымывание контраста - в области с более умеренным повреждением по сравнению с окружающими областями с неповрежденной микроциркуляцией. Через 30 мин (В) отмечается вымывание контраста - в областях, показывающих замедление накопления через 15 мин (стрелки Б и В). У сегментов с темными зонами в пределах обследуемых областей при отсроченном исследовании отмечается слабое контрастирование в острой стадии инфаркта с очень низкой вероятностью выздоровления. Изменено (с разрешения):

Beek A.M., Kьhl H.P., Bondarenko O. et al. Delayed contrast-enhanced magnetic resonance

imaging for the prediction of regional functional improvement after acute myocardial infarction // J. Am. Coll. Cardiol. - 2003. - Vol. 42. - P. 895-901.

Рис. 5.8. А - сравнение МРТ и перфузии миокарда SPECT для обнаружения ИМ у животных. Нижний ряд показывает срезы экспериментально вызванного инфаркта с окрашиванием TTC. Вне организма изображения накопления гадолиния (средний ряд) показывают большее соответствие с "золотым стандартом" TTC. Но перфузия SPECT (верхний ряд) не в состоянии идентифицировать маленькие области инфаркта. Б - график оценивает количество случаев, исследуемых каждой методикой в оценке трансмурального расширения инфаркта в квартилях. Светло-оранжевая колонка показывает результаты гистологии и ее сравнение с МРТ (синяя колонка). Однако пропорция пропущенных случаев инфаркта сцинтиграфией (темно-оранжевая колонка) увеличивается по мере того, как случаи инфарктов становятся субэндокардиальными. Источник (с разрешения): Wagner A., Mahrholdt H., Holly T.A. et al. Contrast-enhanced MRI and routine single photon emission computed tomography (SPECT) perfusion imaging for detection of subendocardial myocardial infarcts: an imaging study // Lancet. - 2003. - Vol. 361. - P. 374-379.

Используя метод с накоплением Gd при МРТ, ранее невыявленные ИМ обычно находили у 70летних пациентов. Такие пациенты представляют группу риска для дальнейших сердечнососудистых изменений [13]. После проведения МРТ с накоплением Gd идентифицирует скрытый бессимптомный ИМ у пациентов, выявляет присутствие трансплантата при ИБС и необходимость в активном медицинском вмешательстве [14]. У больных со сложным коронарным поражением наблюдается последующее повышение тропонина, а МРТ показывает место расположение зоны некроза и позволяет различить эмболию и боковое ответвление.

МРТ может также отобразить региональное сокращение толщины стенки и утолщение стенки при инфаркте. Степень измененной систолической функции является ненадежным показателем степени проникновения инфаркта. Миокардиальное повреждение способствует наблюдаемой потере региональной систолической функции, и невозможно отличить это влияние от

сократительной дисфункции, вызванной рубцом, используя одно только изображение деформации.

ЗОНА ПОТЕНЦИАЛЬНО ЖИЗНЕСПОСОБНОГО МИОКАРДА

Точный прогноз восстановления функции после реваскуляризации был достигнут при использовании МРТ с добутамином в низких дозах, в сравнении с подобными результатами при ПЭТ. Однако МРТ с накоплением Gd также позволяет проводить исследование жизнеспособности миокарда. Области, окружающие инфаркт, не увеличены и состоят из жизнеспособного миокарда (рис. 5.9). Трансмуральное расширение рубцевания тесно связано с вероятностью восстановления функции после реваскуляризации, а также с восстановлением фракции изгнания [15]. Исследования предполагают, что значительное восстановление фракции изгнания после успешной реваскуляризации встречается при нефункционирующем 20% миокарде, хотя полное выздоровление региональной функции стенки может быть отмечено с меньшим процентом неработающего миокарда. Добутамин в низких дозах подчеркивает высокую чувствительность МРТ в предсказании восстановления функции. Однако [16] это и не удивительно, поскольку добутамин моделирует эффекты реваскуляризации. Главная проблема МРТ с отсроченным накоплением гадолиния - пониженная специфичность в предсказании отсутствия восстановления в нетрансмуральных рубцах. Неспособность нетрансмурального рубца восстановить функции после адекватной реваскуляризации непонятна. Одним из возможных факторов может быть то, что восстановление функции может потребовать большего количества времени (чем обычные 3 мес), которое является нормальным периодом после реваскуляризации, в течение которого изучена функция восстановления. Кроме того, коронарная реваскуляризация может быть неполной, особенно у больных с обширным атеросклерозом. Независимо от использования методики МРТ для оценки миокардиальной жизнеспособности продолжается изучение ее адекватности. Не существует единого параметра для предсказания функционального выздоровления. Вместо этого нужно основываться на клиническом ожидании восстановления при расширении трансмуральности инфарктов в специфической области. Если >50% миокарда повреждено, вероятность отсутствия восстановления после реваскуляризации составляет приблизительно 90% (отрицательный прогноз) (рис. 5.10) [15]. С другой стороны, у сегментов без рубца есть 80% вероятности (положительный прогноз) восстановления [15]. МРТ с накоплением Gd может также предсказать эффект блокирующих агентов β-рецептора у больных с сильно сниженной ЛЖ функцией. Для больших рубцов восстановление, достигнутое β-блокадой, уменьшается [17].

Рис. 5.9. А - нетрансмуральный нижнебоковой ИМ с большим количеством жизнеспособной ткани, окружающей субэндокардиальную зону последнего, усиленную гадолинием (стрелка). Б - трансмуральный ИМ с трансмуральным отсроченным усилением гадолинием (стрелка).

Рис. 5.10. Отношение между трансмуральным расширением отсроченного усиления гадолинием перед реваскуляризацией с вероятностью улучшенной сократимости после реваскуляризации. Независимо от степени сегментального расстройства движения стенки есть обратное отношение между трансмуральным расширением отсроченного контрастного усиления и вероятностью восстановления сократимости. Изменено (с разрешения):

Kim R.J., Wu E., Rafael A. et al. The use of contrast-enhanced magnetic resonance imaging to identify reversible myocardial dysfunction // N. Engl. J. Med. - 2000. - Vol. 343. - P. 1445-1453.

ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

Наличие и расширение ишемии миокарда - важные определяющие факторы прогноза у пациентов с ИБС (см. главу 17). МРТ использует функциональные изображения перфузии с различными стрессовыми агентами для исследования ишемии в диагностических и прогностических целях [18].

ПРОБА С ДОБУТАМИНОМ

Нагрузка добутамином при МРТ использует тот же самый принцип, как при ЭхоКГ нагрузка с увеличением доз добутамина и дополнением атропина, чтобы достигнуть целевой ЧСС [19]. Индукция новых региональных расстройств движения стенки (основана на модели с 17 сегментами) оценена на 3 коротких и 3 длинных осевых спинах в покое, во время каждой стадии

исследования. Изображения рассмотрены в реальном времени с остановкой тестирования, когда возникала ишемия. В недавнем метаанализе чувствительность составляла 83% и специфичность 86% по сравнению с инвазивной ангиографией (см. главу 8)[20]. Результаты подобны ЭхоКГ (см. главу 4) при условии, что качество изображения на ЭхоКГ хорошее. Тем не менее применение добутамина в МРТ преимущественно и является методом выбора (рис. 5.11). Обычная МРТ при нагрузке показывает заниженную шкалу результата и увеличивающееся количество ишемии,

указывая на повышенный риск, как и при применении ядерных методов (см. главу 7) [21]. Ишемия напряжения при МРТ также использовалась для исследования увеличенного дооперационного риска. Нагрузка при МРТ может определить количество движений стенки (утолщение стенки), чтобы уменьшить погрешность наблюдения. Как отмечают, это самый продвинутый метод, позволяющий просчитать миокардиальное напряжение, показывая увеличенную чувствительность. Но для клинического применения требуется большее количество испытаний и более быстрая

постобработка [23]. Нагрузка добутамином при МРТ была безопасно применена на большом количестве обследуемых пациентов [24].

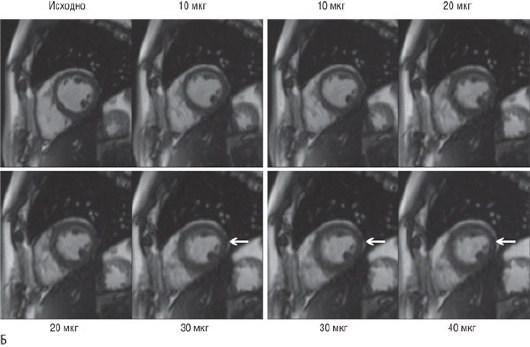

Рис. 5.11. Движение стенки при нагрузке с добутамином. А - обычное исследование МРТ при нагрузке добутамином с изображениями в конце систолы на трех уровнях (основание, середина и вершина) в покое, 10, 20, 30 и 40 мкг/кг/мин добутамина. Б - патологическая реакция в основной части (отмеченной стрелками) во время увеличения доз добутамина с боковой гипокинезией стенки в 30 и 40 мкг/кг/мин.

ПЕРФУЗИЯ МИОКАРДА

Миокардиальная перфузия изучена в покое и во время введения аденозина путем измерения изменения сигнала первого прохода в миокарде после в/в инъекции быстрого болюса контрастного вещества гадолиния. Типично три части короткой оси, отображенные в кардиальном цикле и позволяющие провести полный сегментальный анализ перфузии [25]. Области сниженной перфузии визуализируются как зоны постоянного низкого сигнала и при ИБС всегда вовлекают субэндокард (расширение ишемии) с переменным трансмуральным расширением (серьезность ишемии). Хотя последующее исследование абсолютно не требуется для интерпретации, оно помогает идентифицировать эндокардиальные артефакты и вычислить региональный миокардиальный резерв перфузии. Учитывая высокое пространственное разрешение МРТ расстройства в эндокардиальной перфузии могут быть изучены отдельно, с более высокой чувствительностью. Анализ перфузии - качественное (визуальное) полуколичественное применение развивающейся методологии или количественное [26], оптимально используемый деконвалюционный метод в комбинации с методикой двойного болюса с захватом артериальной фазы. Последние вычисления абсолютной перфузии в мл/мг/мин. Перфузия, измеренная при МРТ и микросферами, в экспериментах объективно показывает хорошие линейные отношения, соответствующие стандартам, в отличие от более высоких норм перфузии, замеченных с радиоактивными таллием и технецием IMBI или тетрофосмином. Это означает, что перфузия при МРТ более чувствительна для того, чтобы идентифицировать умеренный коронарный стеноз

(рис. 5.12).

Рис. 5.12. В этом экспериментальном исследовании была измерена перфузия при использовании SPECT и МРТ в сравнении с "золотым стандартом", микросферами. Изображения МРТ-перфузии находятся в первом столбце, количественные кривые интенсивности сигнала в различных глубинах миокарда при МРТ находятся во втором столбце. Изображения SPECT находятся в третьем столбце, а количественные графики перфузии находятся в правом столбце. Верхний ряд представляет результаты нормальной перфузии. Средний ряд - с ограниченным стенозом, а нижний ряд показывает результаты с тяжелым стенозом. С более высоким пространственным разрешением МРТ показывает постепенное уменьшение в трансмуральной перфузии, начинающейся в эндокарде и прогрессирующей к эпикарду с увеличивающейся степенью стеноза. SPECT, с более ограниченным пространственным разрешением, только показывает дефицит перфузии с тяжелым явным стенозом. В количественном анализе МРТ-перфузия близка по результатам с микросферами, в то время как SPECT оказался менее чувствительным. Изменено (с

разрешения): Lee D.C., Simonetti O.P., Harris K.R. et al. Magnetic resonance versus radionuclide pharmacological stress perfusion imaging for flow-limiting stenoses of varying severity // Circulation. - 2004. - Vol. 110. - P. 58-65.

После периода технического развития для оптимизирования последовательности перфузии, методика теперь стабильна и может быть использована при ИБС и ишемии с эпикардиальными микроваскулярными расстройствами перфузии (рис. 5.13) [27]. Отображение накопления Gd через 10-15 мин после инъекции выдает дополнительную информацию об образовании инфаркта в рубце и дифференцировании ишемии по периферии инфаркта.

Рис. 5.13. Визуализация перфузии методом МРТ. А - вблизи трансмурального дефицита перфузии остается только маленькая эпикардиальная область нормального миокарда у пациента, в то время как 99% составляет огибающий стеноз (стрелки). Б - около трансмурального дефицита перфузии у пациента на переднем плане с 75% стенозом в левой предшествующей артерии (стрелки). В - МРТ артефакты перфузии (стрелка) в ряду изображений единственной части, которая в этом случае является самой видимой в боковой стенке. Эти артефакты связаны с поступлением контрастного вещества в полость ЛЖ и возникают из-за различий в релаксации и восприимчивости на границе скопления крови/миокард. Они являются обычно более темными, чем неизмененный миокард, быстро уменьшаются вплоть до исчезновения во время контрастного провала в полости желудочка, но могут снова появляться во время второго прохода контраста. Артефакты являются самыми видимыми в основной мышечной части, перегородках, сосочках. Они становятся менее интенсивными и менее частыми в связи с улучшением проекта последовательности перфузии.

Техника МРТ, которая не требует введения гадолиния или сверхбыстрого отображения, была также описана - это называется T2* (BOLD) - зависимостью уровня кислорода в крови [30]. Однако чувствительность изображения T2* к изменению перфузии может быть весьма низкой, и его клиническая роль еще не определена.

Используя инвазивную коронарографию (см. главу 8) как "золотой стандарт" (с неясной проблемой сравнения анатомических и функциональных параметров), перфузия при МРТ очень хороша в качестве диагностической перспективы. Есть также высокое соответствие с ПЭТ и ОФЭКТ. При прогнозировании оба метода могут быть использованы в отделении неотложной хирургии, при ОКС [31], при обследовании хронического расстройства. Отсутствие изменений перфузии является хорошим прогностическим значением с низкой вероятностью ошибки [32]. Атравматичное и нерадиационное измерение перфузии при МРТ позволяет проводить патофизиологическое исследование менее распространенных синдромов, таких как синдром X [33], микроваскулярная дисфункция и связанной с гипертрофией ишемии.

ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ (СМ. ТАКЖЕ ГЛАВУ 16)

Чтобы визуализировать расстройства сокращения стенки, перфузии и повышения риска возникновения инфаркта, потенциально связанного с острой коронарной болью в груди, была использована МРТ в отделении неотложной хирургии для попытки более быстрой и точной идентификации пациентов с болью в груди с развитием истинных нестабильных коронарных синдромов. При исследовании в течение 12 ч от начала чувствительность и специфичность обнаружения ОКС были 84% и 85% соответственно по данным МРТ, которая была более чувствительна, чем применение ЭКГ при ишемии (см. главы 2 и 16). Были использованы пиковый тропонин-I или шкала TIMI [35]. МРТ была также более специфична, чем изменения на ЭКГ [35].

Современные руководства Европейского общества кардиологов (ESC) рекомендуют коронарографию у больных с ОКС и разной степенью риска [36]. Однако до принятия дальнейшего решения для пациентов с низким риском и обследуемыми в поздней стадии симптома требуется проведение нагрузочного теста. МРТ (всестороннее отображение анализа миокардиальной функции, перфузии, жизнеспособности и коронарной анатомии) хорошо удовлетворяет этой цели (рис. 5.14) с чувствительностью 96% по сравнению с 83% для того, чтобы обнаружить >70% стеноз при инвазивной коронарографии [37]. У больных после ИМ с подъемом сегмента ST, МРТперфузия аденозином может быть безопасно проведена и значительно более чувствительна (86% против 48%) и точна (100% против 50%), чем стресс-ЭКГ для обнаружения значительного коронарного стеноза [38]. МРТ в состоянии идентифицировать остаточную ишемию на связанной с инфарктом территории артерии у больных с меньшими инфарктами и меньшим количеством проникновения инфаркта в толщу стенки [38 ]. В отделении реанимации у больных с болью в груди, но нормальным тропонином и без изменений ЭКГ, как при острой ишемии, обычный нагрузочный тест с аденозином МРТ-перфузии идентифицирует изменения без последующего диагноза ИБС или устанавливает неблагоприятный результат [39]. Кроме того, те пациенты, у которых определяется значительная ИБС (при стенозе венечной артерии ≥50% на ангиографии, патологическом нагрузочном тесте, новом ИМ), могут быть идентифицированы с чувствительностью 100%. Дополнение изображений T2 ВИ (обнаружение отека, связанного с ОКС) и изображение движения стенки могут далее увеличить точность идентификации их в сравнении с инвазивной коронарографией [40].

Рис. 5.14. МРТ у пациента мужского пола, 49 лет. Определяется снижение ST-сегмента и уровень тропонина-I до 0,2 мг/л. Представленные изображения демонстрируют гипокинезию (диастолическое окно на средневентрикулярном уровне в A, систолическое окно в Б, белые стрелки). Отображение перфузии напряжения (В) показывает дефект перфузии. Отстроченные усиленные контрастом изображения (Г) не отображают позднего накопления гадолиния, указывая на жизнеспособность всего миокарда. Коронарная МРТ выявляет поражение в левой передней нисходящей артерии (ЛНА) (Д, пунктирная стрелка) с нормальной левой огибающей (ЛОА) и правой коронарной артерией (ПКА) (Е). Объединенный анализ МРТ определил заболевание венечной артерии со значительным стенозом ЛНА и большой областью жизнеспособного миокарда при риске ишемии. Рентгеновская ангиография подтвердила последнее высокодифференцированное поражение в ЛНА с нормальным ЛОА и ПКА. Изменено (с разрешения): Plein S.,

Greenwood J.P., Ridgway J.P. et al. Assessment of non-ST-segment elevation acute coronary syndromes with cardiac magnetic resonance imaging // J. Am. Coll. Cardiol. - 2004. - Vol. 44. - P. 2173-2181.

У некоторых пациентов, жалующихся на острый болевой синдром в груди, есть повышенный тропонин, но обнаруживаются нормальные венечные артерии. У 2/3 этих пациентов МРТ имеет значение для идентификации причин повышения тропонина. Самая частая причина, оказывается,

миокардит (у 1/2 больных), тогда как ИМ (возможно, связанный с разрывом бляшки или коронарным сосудистым спазмом) и дилатационная кардиомиопатия обнаруживаются реже [41].

МРТ предлагает уникальную возможность решения этой трудной задачи для больных, представляющих ИМ и вероятность хронического образования инфаркта, и, возможно, клинически трудной идентификации участка ИМ. Поскольку ИМ характеризуется увеличенным отеком ткани, то на T2 ВИ определяется повышение МРТ-сигнала, тогда как ИМ в стадии рубца испытывает недостаток этого свойства [42].

Однако оба типа ИМ могут показать накопление Gd. Повышение сигнала на T2 ВИ может также использоваться для измерения расширения ткани, спасенной при ЧТА, вычитая размер инфаркта из неизмененной области [43].

МРТ играет большую роль в обнаружении небольших, острых ИМ, которые связаны с коронарными вмешательствами [44]. После обширных острых инфарктов при МРТ хорошо визуализируются большие аневризмы и псевдоаневризмы, желудочковые тромбы обнаруживаются с более высокой точностью, чем при ЭхоКГ, используя раннюю методику накопления гадолиния [45]. Имеется перспектива применения МРТ у больных после ИМ, так как тромбы могут рассасываться в течение нескольких месяцев.

ВЕНЕЧНЫЕ АРТЕРИИ

Хотя МРТ-ангиография - принятая методика для визуализации артерий и вен по всему телу, ее использованию в коронарном кровообращении препятствуют изначальные технические трудности, связанные с отображением маленького, извилистого сосуда на кривой поверхности непрерывно двигающегося объекта [46]. Оптимальное пространственное разрешение в обычной инвазивной коронарографии для визуализации венечного сосуда не может быть достигнуто обычными МРТпоследовательностями. Поэтому используются многие другие специальные методики. Для уменьшения нечеткости коронарное изображение выполняют во время диастолы, когда движение наиболее ограничено. Изображение извилистого сосуда в 3D-пространстве получают при помощи МРТ-ангиографии. Используется минимизирование кардиального смещения от дыхательного движения, диафрагмального контроля (с помощью эхо-навигатора) с синхронизацией. Параллельно выполняется увеличение пространственного изображения; улучшение контраста, используется жироподавление, чтобы подавить сигнал от жировой ткани (подготовка T2). Если навигаторы недоступны или эффективность навигатора низкая из-за переменной структуры дыхания, могут использоваться методы задержки дыхания как альтернатива навигаторной синхронизации. Хорошие результаты отображения могут быть получены в современных последовательностях и у опытных специалистов (рис. 5.15), поэтому можно надеяться на недавно полученные целые сердечные последовательности (рис. 5.16). В будущем получение новых МРТконтрастов может способствовать улучшенному сигналу от коронарного просвета [47]. Использование более высокопольных магнитов, алгоритмов синхронизации и более высокочастотных многократных катушек и каналов приемника может также быть полезным [48].