6 курс / Кардиология / Джон_Кэмм_Болезни_сердца_и_сосудов_2011

.pdf

окном. В литературе описана связь данной патологии с ишемическими неврологическими эпизодами неуточненной этиологии.

КЛАПАНЫ СЕРДЦА

Возможность оценки клапанных пороков сердца (см. главу 21) - одно из важнейших достоинств ЭхоКГ [32]. Можно выявить следующие морфологические изменения клапанов: патологическое утолщение, кальциноз, объемные образования (например, фиброэластома), избыточную или ограниченную подвижность створок, функциональную целостность и врожденные аномалии (например, двустворчатый АК). При инфекционном эндокардите (см. главу 22) можно обнаружить новые подвижные образования, прикрепленные к клапанам (вегетации), а также параклапанные абсцессы, особенно при протезе клапана. Более отдаленные последствия эндокардита - фистулы, перфорации створок, а также формирование митральных псевдоаневризм (см. также главу 21).

По функциональному признаку все клапанные нарушения можно разделить на стеноз и регургитацию. При морфологической оценке стенотических нарушений следует обращать внимание на снижение подвижности, утолщение и кальциноз створок клапанов. При митральном и (в меньшей степени) аортальном стенозах возможно прямое планиметрическое измерение площади суженного отверстия [32]. Допплерография позволяет измерить максимальный и средний градиенты скоростей на клапане с помощью упрощенного уравнения Бернулли. Уравнение непрерывности кровотока (проявление закона сохранения массы) позволяет, особенно при аортальном стенозе, определить площадь суженного отверстия, исходя из УО и максимальной скорости на клапане; данный метод также можно использовать при стенозах других клапанов. При митральном стенозе оценить площадь митрального отверстия можно с помощью скорости снижения диастолического градиента давления на клапане, представленной как время полуспада градиента давления.

Клапанная регургитация (табл. 4.4) происходит в результате неполного смыкания створок клапана, которое в свою очередь может быть обусловлено их пролапсом, отрывом хорд ("молотящая створка"), расширением кольца клапана (митрального, аортального и трехстворчатого), дефектами клапана, например при инфекционном эндокардите (см. главу 22), и другими причинами (рис. 4.37). В цветном допплеровском режиме струи регургитации видны в камере, "принимающей"

регургитацию. Суммарный размер этих струй слабо коррелирует с выраженностью регургитации, в то же время он связан также со многими другими факторами; поэтому использовать указанный признак как самостоятельный для определения тяжести регургитации можно только в случае легкой регургитации. Ниже перечислены дополнительные допплеровские параметры, используемые для оценки тяжести регургитации (рис. 4.38).

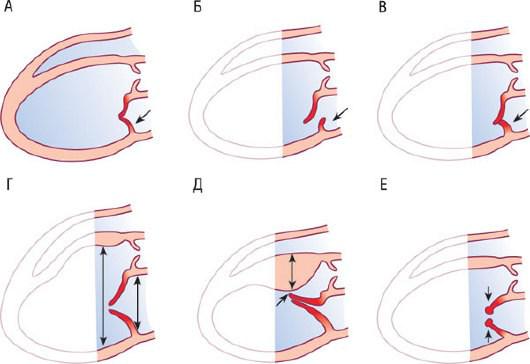

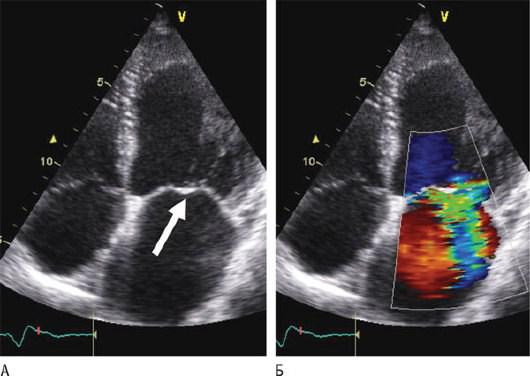

Рис. 4.37. Схема, иллюстрирующая типичные патоморфологические изменения МК в парастернальном продольном сечении. А - пролапс задней створки (стрелка; систола).Б -

"молотящая" задняя створка (стрелка; систола). В - утолщение и увеличение жесткости (ограничение подвижности) задней створки (стрелка; систола). Г - функциональная (относительная) регургитация, обусловленная расширением ЛЖ. Обратите внимание на отсутствие смыкания кончиков створок и смещение створок в полость ЛЖ ("тентинг", систола). Д - переднее систолическое движение (стрелка) при обструктивной гипертрофической кардиомиопатии. Обратите внимание на утолщение МЖП (двойная стрелка; систола). Е - митральный стеноз с расположением створок в виде купола (диастола). Стрелки указывают на ограничение подвижности утолщенных кончиков створок.

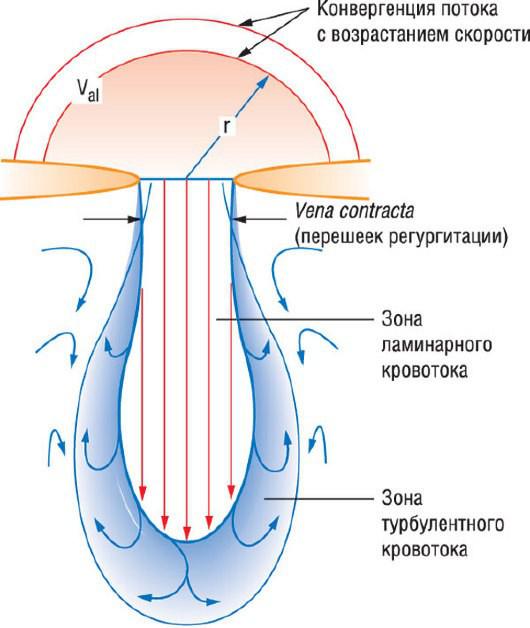

Рис. 4.38. Принцип использования площади проксимальной струи регургитации (PISA) и измерения vena contracta для определения объема регургитации. Vena contracta (самая узкая часть струи регургитации сразу после прохождения отверстия регургитации) хорошо коррелирует со степенью регургитации. В основе метода лежит предположение, что форма и размеры отверстия регургитации не изменяются во время регургитации. Ускорение кровотока при приближении к отверстию регургитации приводит к образованию концентрических полусфер - изоскоростных областей, которые видны в цветном допплеровском режиме. Самая маленькая полусфера, ближайшая к отверстию регургитации, имеет наибольшую скорость. Радиус проксимальной струи регургитации (r) - расстояние между центром отверстия регургитации и полусферой, где происходит искажение допплеровского спектра (Val). В потоке регургитации можно выделить

ламинарную область с наибольшими скоростями и турбулентные участки, возникающие за счет вовлечения в движение окружающих объемов крови.

Таблица 4.4. Эхокардиографические критерии определения тяжелой клапанной регургитации: комплексный подход

|

Аортальная |

Митральная регургитация |

Трикуспидальная |

|

|

регургитация |

|

регургитация |

|

|

|

|

|

|

Специфические |

Центральная струя |

Vena contracta ≥0,7 см при |

Vena contracta ≥0,7 см. |

|

признаки тяжелой |

шириной ≥65% |

большой центральной |

Большая конвергенция |

|

регургитации |

выносящего тракта |

струе (>40% площади ЛП) |

||

2 |

||||

|

ЛЖ1. |

или эксцентричной струе |

потока . |

|

|

Vena contracta > 0,6 см1 |

любого размера, |

Обратный |

|

|

систолический |

|||

|

|

достигающей стенки ЛП и |

||

|

|

закручивающейся в нем1. |

кровоток в печеночных |

|

|

|

Большая конвергенция |

венах |

|

|

|

|

||

|

|

потока2. |

|

|

|

|

Обратный систолический |

|

|

|

|

кровоток в легочных венах. |

|

|

|

|

"Молотящая створка" МК |

|

|

|

|

или разрыв папиллярных |

|

|

|

|

мышц |

|

|

|

|

|

|

|

Подтверждающие |

Время полуспада |

Струя митральной |

Струя |

|

признаки |

градиента |

регургитации высокой |

трикуспидальной |

|

|

давления ‹200 мс. |

плотности, треугольной |

регургитации высокой |

|

|

Голодиастолический |

формы. |

плотности, |

|

|

|

треугольной формы с |

||

|

обратный кровоток в |

Высокая скорость пика Е |

||

|

ранним пиком. |

|||

|

нисходящей части |

потока через МК (>1,2 м/с)3 |

||

|

аорты. |

с его преобладанием над |

Расширение нижней |

|

|

Умеренное или |

пиком А. |

полой вены и |

|

|

|

изменение ее |

||

|

выраженное |

Дилатация левых камер |

||

|

диаметра при |

|||

|

увеличение ЛЖ4 |

сердца5 (особенно при |

||

|

|

сохранных функциях ЛЖ) |

дыхании ≤50%. |

|

|

|

|

||

|

|

|

Высокая скорость |

|

|

|

|

пика Е потока через ТК |

|

|

|

|

(особенно >1 м/с). |

|

|

|

|

Дилатация правых |

|

|

|

|

камер сердца |

|

|

|

|

|

|

Количественные показатели |

|

|

||

|

|

|

|

|

Объем |

≥60 |

≥60 |

|

|

регургитации, мл |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Фракция |

≥50 |

≥50 |

|

|

регургитации, % |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Площадь |

≥0,30 |

≥0,40 |

|

|

эффективного |

|

|

|

|

отверстия |

|

|

|

|

регургитации, см2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 При пределе Никвиста 50-60 см/с.

2При радиусе конвергенции (радиусе проксимальной струи регургитации) ≥0,9 см в случае центральной струи при пределе Никвиста 40 см/с; при эксцентричной струе пограничные значения выше, необходимо учитывать угол.

3Обычно имеет значение в возрасте старше 50 лет или при нарушенном расслаблении ЛЖ при отсутствии митрального стеноза или других причин повышения давления в ЛП.

4При отсутствии других причин увеличения ЛЖ.

5При отсутствии других причин дилатации левых камер и острой митральной регургитации.

Источник (с разрешения): Zoghbi W.A., Enriquez-Sarano M., Foster E. et al. American Society of Echocardiography: Recommendations for evaluation of the severity of native valvular regurgitation with two-dimensional and Doppler echocardiography: A report from the American Society of Echocardiography’s Nomenclature and Standards Committee and The Task Force on Valvular Regurgitation, developed in conjunction with the American College of Cardiology Echocardiography Committee, The Cardiac Imaging Committee, Council on Clinical Cardiology, The American Heart Association, and the European Society of Cardiology Working Group on Echocardiography // Eur. J. Echocardiogr. - 2003. - Vol. 4. - P. 237-261.

•Ширина струи в месте ее формирования, сразу после прохождения клапана (vena contracta), коррелирует с размером отверстия регургитации.

•Проксимальная зона конвергенции (площадь проксимальной струи регургитации) - показатель, позволяющий, по крайней мере теоретически, определить степень регургитации, рассчитать объем и фракцию регургитации, площадь отверстия регургитации, а практически являющийся очень полезным для разграничения умеренной и тяжелой степени регургитации. Данный метод основан на модели, при которой полусферы крови с различными скоростями, располагающиеся в вышележащей по отношению к регургитации камере, концентрируются вокруг отверстия регургитации, над местом конвергенции потока регургитации. Комбинация цветного и постоянноволнового допплеровских режимов позволяет рассчитать параметры, характеризующие тяжесть регургитации, наиболее важный из которых - площадь отверстия регургитации (сантиметры квадратные). Несмотря на множество ограничений метода, связанных с лежащей в его основе моделью, при удовлетворительном качестве изображения он работает достаточно хорошо.

•Характер кровотока в венах, впадающих в камеру, "принимающую" регургитацию (легочных венах при митральной регургитации и печеночных - при трикуспидальной).

•Другие признаки (см. разделы, посвященные отдельным клапанам).

Необходимо подчеркнуть, что оценка выраженности регургитации никогда не должна основываться только на одном из признаков. Необходим комплексный подход (см. табл. 4.4) с учетом всех доступных морфологических, допплеровских и, наконец, клинических данных [34].

МИТРАЛЬНЫЙ КЛАПАН

Нормальный МК имеет тонкие и гибкие створки, быстро и полностью открывающиеся в раннюю диастолу. Диастолический кровоток через клапан в норме характеризуется ранней диастолической волной Е в ответ на быстрое снижение давления в ЛЖ во время его расслабления и поздней диастолической волной А, обусловленной сокращением предсердия (после зубца P на ЭКГ,

см. рис. 4.27 и 4.28). Изменения кровотока через МК, связанные с повышением давления наполнения ЛЖ, описаны в разделе "Функции левого желудочка". При длительно сохраняющейся артериальной гипертензии, а также у пациентов пожилого возраста часто выявляют кальциноз кольца МК, особенно задних его сегментов.

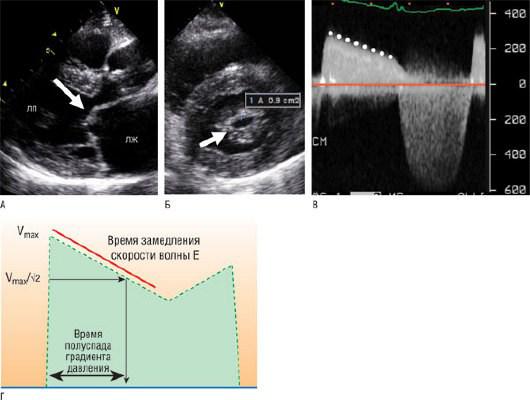

Митральный стеноз (см. главу 21) в подавляющем большинстве случаев имеет ревматическую этиологию. Для него характерен куполообразный прогиб створок МК в диастолу (рис. 4.39,

см. рис. 4.37). Оценивать площадь митрального отверстия лучше всего планиметрически (в B- или 3D-режиме). Если качество изображения не позволяет применить указанный метод, используют второй по надежности способ, когда площадь митрального отверстия рассчитывают по формуле, полученной эмпирическим путем:

Sмо = 220/ВПГД,

где Sмо - площадь митрального отверстия (см2); ВПГД - время полуспада градиента давления (мс), определяемое по скорости снижения митрального пика Е в постоянно-волновом допплеровском режиме.

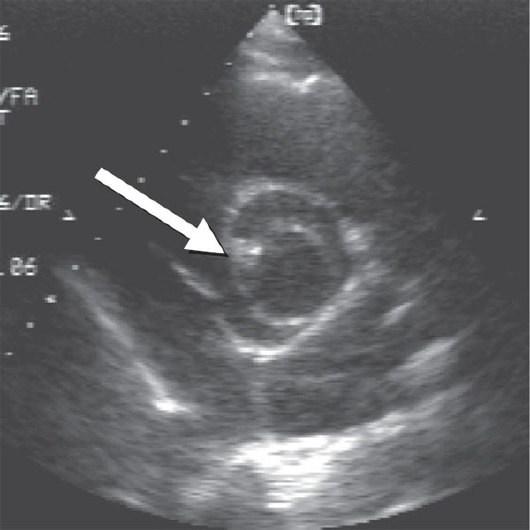

Рис. 4.39. А - ревматический митральный стеноз с диастолическим прогибом створок в виде "купола" (стрелка; парастернальное продольное сечение). У больного ФП. Обратите внимание на расширенное ЛП. У больного также присутствует ревматический порок АК. Б - измерение площади митрального отверстия планиметрическим методом (парастернальное поперечное сечение). Площадь митрального отверстия (стрелка) составляет 0,9 см2. В - трансмитральный кровоток при сочетании митрального стеноза и регургитации ревматической этиологии (постоянноволновой допплеровский режим). Скорость на шкале указана в сантиметрах в секунду. Наклон, соответствующий замедлению митрального кровотока в диастолу, обозначен белой пунктирной линией; по этому наклону рассчитывают время полуспада градиента давления на МК, то есть время, за которое максимальный градиент, наблюдающийся в начале диастолы, снижается в 2 раза. Так как градиент давления, измеренный в каждый момент времени, пропорционален квадрату скорости, время полуспада градиента давления соответствует времени, за которое максимальная скорость потока (vmax) уменьшится в √2 раз. Обратите также внимание на систолический поток митральной регургитации, максимальная скорость которого составляет 6 м/с, что соответствует максимальному систолическому градиенту между ЛЖ и ЛП 144 мм рт.ст. Г - схема, объясняющая расчет времени полуспада градиента давления.

В основе данного метода лежит наблюдение, что скорость снижения трансмитрального градиента давления в раннюю диастолу зависит от площади митрального отверстия: градиент снижается тем быстрее, чем больше площадь отверстия, и наоборот - тем медленнее, чем она меньше. Средний диастолический градиент на МК, хотя и сильно зависит от ЧСС, а также подвержен влиянию сопутствующей митральной регургитации, служит полезным дополнительным показателем для оценки выраженности митрального стеноза.

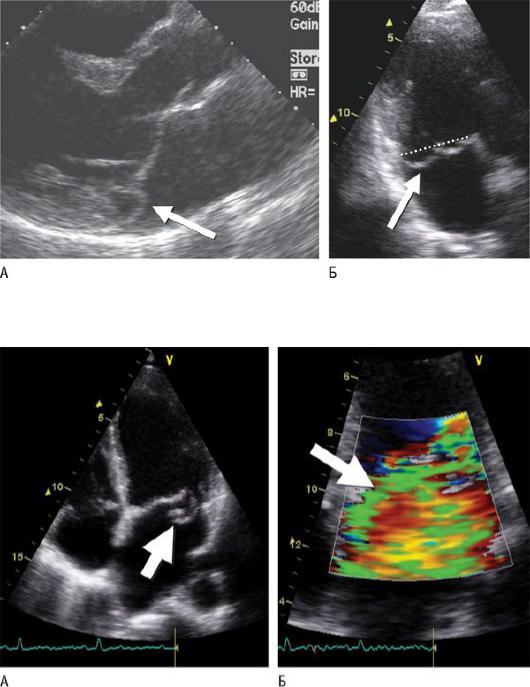

Митральная регургитация (см. главу 21) - очень частое явление. Минимальная или легкая регургитация, особенно ранняя систолическая, присутствует у многих практически здоровых лиц. Более тяжелая митральная регургитация может быть либо органической (например, ПМК) или функциональной (например, при поражении и дилатации ЛЖ, см. главу 21). Механизм регургитации можно определить при тщательном ЭхоКГ клапана (см. рис. 4.37; табл. 4.4). Основные механизмы дегенеративного поражения МК - пролапс и "молотящая створка" (рис. 4.40 и 4.41). Эти термины часто используют как синонимы, но при пролапсе в ЛП в систолу за уровень смыкания створок смещается прежде всего тело створки, тогда как при "молотящей створке" МК в ЛП глубже всего проникает кончик створки вследствие повреждения подклапанных структур (отрыв хорды), что однозначно приводит к значимой регургитации. Причиной формирования функциональной митральной регургитации бывает нарушение регионарной или глобальной функции ЛЖ, тогда как сам клапанный аппарат остается интактным (рис. 4.42). Однако в связи со

смещением папиллярных мышц створки натягиваются во время систолы, что препятствует их закрытию. Это происходит при дилатации ЛЖ (дилатационная или ишемическая кардиомиопатия) или нарушении регионарной сократимости задней/нижней стенок ЛЖ. Для функциональной митральной регургитации типичен структурно неизмененный клапан, створки которого полностью находятся выше уровня кольца МК, а линия их смыкания отстоит от линии, соединяющей основания створок. Такое явление называют "тентинг", оно характерно для функциональной митральной регургитации. При ишемической митральной регургитации площадь отверстия регургитации может увеличиваться при нагрузке, это неблагоприятный прогностический признак [19, 35]. Такое увеличение не связано с острой ишемией, а обусловлено неишемическими изменениями геометрии ЛЖ и клапанного аппарата при нагрузке. С другой стороны, острая ишемическая регургитация может возникать или при острой ишемической дилатации ЛЖ, или (как осложнение ИМ) при отрыве папиллярной мышцы (как правило, частичный отрыв заднемедиальной папиллярной мышцы) или хорды.

Рис. 4.40. Пролапс обеих створок митрального клапана. Парастернальное продольное сечение (А); верхушечное сечение с уровнем митрального кольца, отмеченным пунктирной линией (Б).

Рис. 4.41. "Молотящая" задняя створка митрального клапана (стрелка) в верхушечном четырехкамерном сечении (А) и соответствующее цветное допплеровское изображение (Б) струи тяжелой митральной регургитации, направленной в противоположную сторону (стрелка).

Рис. 4.42. А - функциональная (ишемическая) митральная регургитация у больного с ишемической кардиомиопатией. Обратите внимание на "тентинг" створок МК (стрелка), обусловленный эксцентричным натяжением папиллярных мышц. Б - цветное допплеровское изображение митральной регургитации.

Если для диагностики легкой митральной регургитации достаточно выявления небольшой струи в цветном допплеровском режиме, то для дифференциации умеренной и тяжелой регургитации, помимо оценки морфологии МК и ЛЖ (например, наличия "молотящей" створки или выраженного натяжения створок при дилатации ЛЖ), зачастую необходим анализ ширины проксимальной струи регургитации, проксимальной зоны конвергенции, кровотока в легочных венах, а иногда и других параметров. Наилучшая оценка локальной морфологии изменений МК, особенно при "молотящей створке" или пролапсе, возможна при чреспищеводной ЭхоКГ. Морфологические изменения оценивают, согласно классификации Карпантье по механизму (избыточная или ограниченная подвижность створки и др.) и локализации (Р1-Р3 для сегментов задней створки и А1-А3 для сегментов передней створки) поражения, приводящего к регургитации. Это важно для выбора типа оперативного вмешательства (реконструктивная операция или замена клапана), а также для интраоперационного контроля успешности реконструктивного вмешательства, которое нужно выполнять рутинно при реконструктивном вмешательстве на МК. Поражение МК при эндокардите может приводить к регургитации любой степени из-за перфорации или разрыва структур МК (см. главу 22).

Существует несколько врожденных пороков развития МК (например, стеноз, расщепление). Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия часто сопровождается нарушением строения клапана и умеренной или тяжелой митральной регургитацией. Поражение МК при эндокардите характеризуется прикреплением вегетаций к предсердной стороне створок и кольца, митральной регургитацией, а иногда и формированием псевдоаневризмы МК. Ограничение подвижности створок, приводящее к нарастанию регургитации, возникает при карциноидном синдроме, при применении таких ЛС, как дексфенфлурамин¤ (анорексигенное средство) и перголид¤ (агонист дофамина), эффект которых, вероятно, опосредован высвобождением серотонина.

АОРТАЛЬНЫЙ КЛАПАН (СМ. ГЛАВУ 22)

В норме АК состоит из трех полулуний. У 0,5% населения обнаруживают врожденный двухстворчатый клапан, который склонен к дегенеративным изменениям с развитием сочетанного аортального порока в виде регургитации и стеноза (рис. 4.43). Кроме того, у этих людей повышен риск расслоения аорты. Двустворчатый клапан может быть диагностирован во время обычной ЭхоКГ. У пожилых больных, а также при длительно существующей артериальной гипертензии часто возникают очаговые склеротические изменения АК без значимой обструкции. Также нередко встречают минимальную аортальную регургитацию, особенно в пожилом возрасте.

Рис. 4.43. Типичный вид врожденного двустворчатого АК (парастернальное поперечное сечение). Стрелка указывает на круглую форму отверстия клапана.

Аортальный стеноз (см. главу 22) - самый частый в европейской популяции тяжелый клапанный порок сердца, показание к хирургическому лечению. Заболевание начинается с очагового склероза, который, распространяясь, приводит к выраженному утолщению, кальцинозу и неподвижности аортальных полулунных створок. Эти изменения хорошо распознаются с помощью ЭхоКГ. Наличие даже легкого аортального стеноза, при котором отмечают лишь небольшое ускорение кровотока (максимальная скорость ‹2,5 м/с), ведет к отчетливому ухудшению сердечнососудистого прогноза. Тяжелый аортальный стеноз (площадь аортального отверстия ‹1,0 см2 или индекс площади ‹0,6 см2) требует внимательной оценки клинической симптоматики или признаков ухудшения функций ЛЖ, появление которых становится показанием к протезированию АК (см. главу 21). Наиболее важные ЭхоКГ-показатели, характеризующие выраженность аортального

стеноза, - средний и максимальный градиенты на АК, а также площадь аортального отверстия, которую обычно рассчитывают с помощью уравнения непрерывности кровотока:

SАО = SLVOT × VTILVOT / VTI,

где SАО - площадь аортального отверстия; SLVOT - площадь поперечного сечения выносящего тракта ЛЖ, рассчитанная через его диаметр D, как π × D2/4; VTILVOT - интеграл по времени линейной скорости в выносящем тракте ЛЖ (рассчитанный в импульсном допплеровском режиме); VTI - интеграл по времени линейной скорости кровотока через АК (рассчитанный в постоянноволновом допплеровском режиме; рис. 4.44).

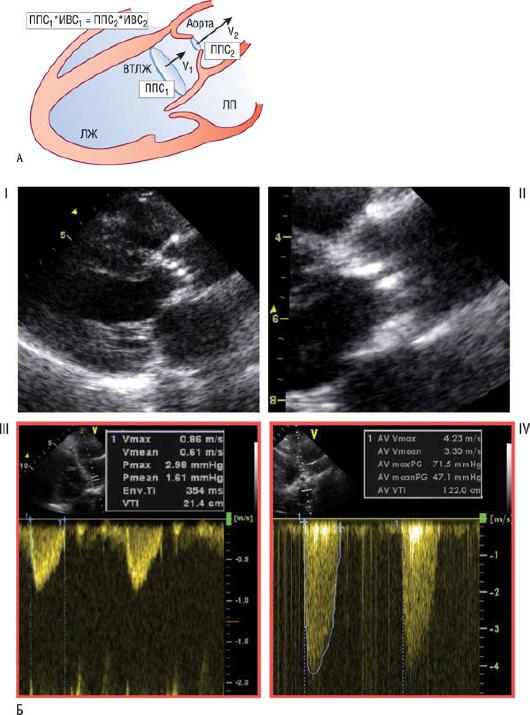

Рис. 4.44. А - принцип уравнения непрерывности потока. Из закона сохранения массы следует, что произведение площади сечения на среднюю скорость потока или интеграл его скорости (v) постоянно для каждого сечения трубы, что отражено в уравнении непрерывности кровотока в верхнем левом углу рисунка. Площадь аортального отверстия рассчитывают путем решения уравнения для CSA2. Б - пример использования уравнения непрерывности кровотока при тяжелом аортальном стенозе. I) Аортальный стеноз (стрелка) в парастернальном продольном сечении; обратите внимание на концентрическую гипертрофию ЛЖ. II) Увеличенное изображение области АК с измерением диаметра выносящего тракта ЛЖ (D) на расстоянии 2 см от кольца АК. III) Запись кровотока в выносящем тракте ЛЖ в импульсном допплеровском режиме с расчетом интеграла скорости по времени (VTILVOT). IV) Запись кровотока через АК в постоянноволновом допплеровском режиме с расчетом интеграла скорости по времени (VTIAS). Из уравнения непрерывности кровотока площадь аортального отверстия (A) рассчитывают по формуле: A = π × (D2/4) × VTILVOT / VTIAS, что составляет 0,6 см2 и соответствует тяжелому стенозу .

Иногда, особенно при чреспищеводной ЭхоКГ, площадь суженного аортального отверстия можно определить непосредственно планиметрическим методом. Необходимо помнить, что площадь аортального отверстия не зависит от УО, поэтому при нарушении функций ЛЖ она остается единственным надежным показателем для оценки тяжести аортального стеноза.

Иногда, в случае выраженной дисфункции ЛЖ и подозрении на наличие тяжелого аортального стеноза, уточнить функции клапана и прогноз помогает стресс-ЭхоКГ с добутамином.

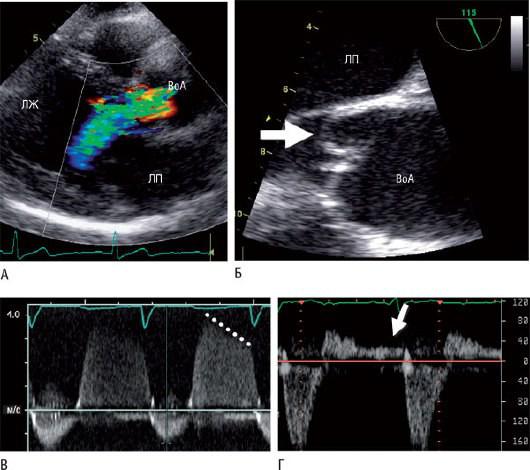

Среди всех клапанных пороков аортальная регургитация наиболее сложна для ЭхоКГ-оценки ее тяжести. Причинами аортальной регургитации могут быть расширение восходящего отдела аорты (например, при синдроме Марфана), кальциноз клапана, инфекционный эндокардит, дегенеративные изменения, такие как пролапс, ревматическая болезнь и др. Полуколичественно выраженность аортальной регургитации можно оценить следующими способами (рис. 4.45, см. табл. 4.4):

•оценка морфологии клапана и степени увеличения ЛЖ;

•определение отношения ширины основания струи регургитации к диаметру выносящего тракта ЛЖ в парастернальном продольном сечении (≥65% - признак выраженной регургитации);

•расчет времени полуспада градиента давления между аортой и ЛЖ по потоку аортальной регургитации, записанной в постоянноволновом допплеровском режиме (время полуспада градиента давления ‹250 мс - характерный признак выраженной регургитации);

•регистрация голодиастолического обратного кровотока в нисходящей части аорты (из надключичного доступа) со скоростью в конце диастолы >16 см/с указывает на тяжелую регургитацию.

Рис. 4.45. Аортальная регургитация. А - парастернальное продольное сечение: струя регургитации (в диастолу) занимает весь выносящий тракт ЛЖ. Б - увеличенное чреспищеводное изображение АК по длинной оси: пролапс некоронарного аортального полулуния (стрелка). В - аортальная регургитация в постоянноволновом допплеровском режиме. Белой линией обозначен наклон, соответствующий снижению диастолической скорости аортальной регургитации, по которому может быть определено время полуспада градиента давления между аортой и ЛЖ. Г - импульсное допплеровское исследование