6 курс / Кардиология / Джон_Кэмм_Болезни_сердца_и_сосудов_2011

.pdfтератогенные или мутагенные эффекты, вызываемые контрастным веществом на основе гадолиния, у людей не зарегистрированы, в соответствии с современными радиологическими инструкциями его использование во время беременности не рекомендовано [19] (см. главу 5).

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ

Среди основных показаний к КТ во время беременности выделяют подозрение на ТЭЛА. На основании того, что 50 мГр - минимальная пороговая доза, необходимая для индукции таких эффектов, как гибель плода, пороки развития или умственная отсталость, применение низких доз ионизирующего излучения для диагностической визуализации не считают опасным. По данным недавно проведенных исследований, после выполнения КТ в целях визуализации радиочувствительных органов (например, молочной железы) может повышаться риск развития рака. Именно поэтому обязательным считают уменьшение дозы рентгеновского облучения. Есть несколько способов минимизации дозы облучения для матери и плода: уменьшение миллиамперсекунд, вольтажа, поля зрения, оси и угла сканирования, увеличение шага, чувствительности элемента и коллимации пучка, устранение фронтальных и боковых предварительных просмотров, а также круговое экранирование живота и таза. Йодный компонент контрастного вещества при использовании у беременных может вызывать развитие гипотиреоза и кретинизма у новорожденных, т.е. у детей раннего возраста обязательно проведение скрининга на гипотиреоз. При использовании этого метода исследования следует учитывать соотношение риска и ожидаемой пользы [19-20] (см. главу 6).

ОБСЛЕДОВАНИЕ БЕРЕМЕННЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Обследование женщин с заболеваниями сердечно-сосудистой системы следует проводить до зачатия. Это позволяет надлежащим образом консультировать их и свести к минимуму материнскую и фетальную заболеваемость и смертность. При консультировании перед зачатием необходимо обращать внимание на риск для матери и плода, риск развития заболевания у потомства, а также на возможную продолжительность жизни матери. При оценке риска и возможности успешного завершения беременности следует принимать во внимание тип и тяжесть патологических изменений сердца, общее состояние, указания на ССЗ и нарушения мозгового кровообращения в анамнезе, функциональный класс СН по NYHA, проводимое лечение, акушерский и семейный анамнез. Так, например, аортальная недостаточность вследствие низкого периферического сопротивления обычно хорошо переносится во время беременности, но риск повышается при артериальной гипертензии, СН III-IV ФК по NYHA, ФВ около 40% или желудочковых аритмиях. Следует обязательно оценивать риск наследования пороков сердца потомством.

Все пациентки с врожденными пороками сердца до зачатия должны пройти генетическое консультирование. Риск наследования этих заболеваний составляет 3-12% (при поражениях с аутосомно-доминантным наследованием риск развития врожденного порока сердца может достигать 50%) по сравнению с риском 0,8% в популяции в целом (табл. 33.2). Направление женщин на генетическую консультацию обусловлено увеличивающимися возможностями идентификации генетических причин многих врожденных болезней. Проведение пробы с физической нагрузкой перед беременностью очень важно для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы. Физиологические изменения во время беременности подобны таковым при выполнении теста с физической нагрузкой. Таким образом, благоприятные результаты теста указывают на хорошую переносимость беременности. ЭхоКГ позволяет оценить сердечную гемодинамику, особенно давление в ЛА, систолическую функцию ЛЖ и степень клапанной обструкции. При значительном поражении сердца (например, при тяжелом митральном стенозе) решение вопроса о проведении баллонной вальвулопластики или хирургической коррекции МК следует рассмотреть до беременности.

Если женщина с заболеванием сердца уже беременна, то состояние ее сердечно-сосудистой системы и лечение должна оценить специализированная бригада кардиологов, акушеров, и анестезиологов. Детальный план, касающийся беременности и родоразрешения, следует составлять на ранних сроках беременности и изменять при ухудшении состояния сердца. Контрольные визиты к врачу рекомендовано совершать в конце каждого триместра.

Существуют и другие внекардиальные причины, способные повлиять на материнскую и перинатальную заболеваемость и смертность: увеличение детородного возраста, курение, многоплодная беременность, достижения в области репродуктивных технологий, сопутствующие заболевания (например, сахарный диабет и коллагенозы). Для оценки глобального (материнского и неонатального) риска, связанного с беременностью, эти состояния следует определять до

зачатия, так как они могут служить дополнительным фактором риска развития тяжелых заболеваний сердца.

Таблица 33.2. Риск возникновения врожденных заболеваний сердца у следующих поколений

Тип заболевания сердца |

Общий |

Влияние |

Влияние |

|

риск, % |

наследственности |

наследственности отца, |

|

|

матери, % |

% |

|

|

|

|

Врожденные пороки сердца белого типа |

|

||

|

|

|

|

ДМПП |

3-5 |

4,5-6 |

1,5-3,5 |

|

|

|

|

ДМЖП |

4-8 |

6-9,5 |

2-3,6 |

|

|

|

|

Открытый АВ-канал |

10-15 |

7,5-15 |

1-7 |

|

|

|

|

Открытый боталлов проток |

3-4 |

4 |

2 |

|

|

|

|

Стеноз легочного ствола |

4 |

5,3-6,5 |

2-3,5 |

|

|

|

|

Левожелудочковая блокада |

11-15 |

10-11 |

3 |

|

|

|

|

Коарктация аорты |

6 |

4-6,3 |

2,5-3 |

|

|

|

|

Пороки сердца синего типа |

|

|

|

|

|

|

|

Тетрада Фалло |

2,2-3,1 |

2-2,5 |

1,5-2,2 |

|

|

|

|

Полная транспозиция |

0,5 |

- |

- |

магистральных сосудов |

|

|

|

|

|

|

|

Менделевские патологические изменения |

|

||

|

|

|

|

Синдром Хольт-Орама |

50 |

50 |

50 |

|

|

|

|

Синдром Нунана |

50 |

50 |

50 |

|

|

|

|

Синдром Марфана |

50 |

50 |

50 |

|

|

|

|

Примечание: выводы основаны на результатах длительных исследований [36, 38, 41, 51, 53].

СОСТОЯНИЯ МАТЕРИ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ НИЗКИМ РИСКОМ

При отсутствии ухудшения функций левого и правого желудочков беременные хорошо переносят все состояния, развивающиеся в результате снижения общего периферического сопротивления. К ним относят легкую и умеренную степень регургитации [21] и незначительный или умеренный сброс крови из левых камер в правые, не сопровождающийся легочной гипертензией. Хотя серьезную митральную или аортальную регургитацию беременные переносят намного лучше, чем значительный стеноз, их состояние может ухудшиться в результате перегрузки, приводящей к развитию тяжелой СН и аритмий [22].

Кроме того, легкие формы заболеваний сердца не оказывают серьезного влияния на состояние беременных, даже если тяжесть некоторых из них (легкие степени стеноза, легкая кардиомиопатия с ФВ ЛЖ около 45%, синдром Эбштейна) во время беременности нарастает. Течение некоторых из подобных болезней после родов не возвращается к исходному, а продолжает ухудшаться [21-24].

У пациенток, которым было успешно проведено хирургическое лечение без имплантации механических клапанов сердца, беременность протекает благоприятно при нормальной толерантности к физической нагрузке, хорошем функциональном состоянии и нормальном функционировании желудочков. Проба с физической нагрузкой - тест, позволяющий прогнозировать неосложненную беременность: пациентка должна достигнуть второй ступени Брюса без возникновения симптомов, снижения АД или оксигенации крови [21-25].

Даже если рекомендовано углубленное наблюдение (оценка состояния сердечно-сосудистой системы во время каждого триместра), беременные нуждаются в рутинном обследовании, во время которого должно быть запланировано родоразрешение через естественные родовые пути. Беременные должны быть проинформированы о существовании дополнительного риска по сравнению со здоровыми женщинами.

СОСТОЯНИЯ МАТЕРИ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ ВЫСОКИМ РИСКОМ

Ранее проведенные исследования показали, что предшествующие сердечные события, аритмии, тяжелая СН, синюшность, обструкция ЛЖ и желудочковая систолическая дисфункция могут указывать на возможность развития осложнений со стороны сердца у матери. Частота возникновения у беременных неблагоприятных сердечных событий (ХСН, аритмии, инсульт или смерть) составляет 0,1%, а при существовании более одного из указанных факторов - 5, 27 и 75% соответственно [26, 27].

ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ

Риск материнской смертности у пациентов с тяжелым поражением сосудов легких (см. главу 24) и дефектами перегородки (синдром Эйзенменджера; см. главу 10) или без них составляет 30-50% [28, 29]. Эмбриональная смертность характеризуется сходным показателем. Системная вазодилатация способствует усилению обратного сброса крови и уменьшению легочной продукции, приводя к синдрому малого выброса. Смерть в результате легочных гипертензивных кризов (главным образом вследствие фибриноидного некроза, редко - легочных тромбозов) происходит на поздних сроках беременности или в первые несколько дней после родоразрешения. Это может случиться даже у пациенток с незначительными нарушениями функций, возникшими до или во время беременности. Легочная гипертензия (фактор повышенного риска) характеризуется систолическим давлением около 70 мм рт.ст. или средним давлением в ЛА более 30 мм рт.ст. В результате уменьшения системного сопротивления и перегрузки ПЖ во время беременности может ухудшиться течение даже умеренной легочной гипертензии. В таких случаях целесообразно завершение беременности. Если ее сохраняют, то пациентки должны ограничить физическую активность и избегать пребывания в положении лежа на спине, при этом для профилактики тромбоэмболии рекомендовано п/к введение гепарина [23]. В/в введение простациклинаΡ (эпопростенолаΡ) в ЛА иногда применяют для уменьшения легочного давления в родах и послеродовом периоде, а также для облегчения контроля над легочными гипертоническими кризами [30, 31].

Для применения во время беременности новых препаратов, таких как силденафил (ингибитор фосфодиэстеразы) и бозентан (блокатор эндотелиновых рецепторов) необходимы дальнейшие исследования [32, 33].

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ОБСТРУКЦИЯ ВЫХОДНОГО ТРАКТА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА

Врожденный (чаще двустворчатый) стеноз АК у беременных обнаруживают редко, поскольку им чаще страдают мужчины, а женщины обычно подвергаются чрескожной или хирургической вальвулопластике в детстве или до беременности. Тяжелый ревматический стеноз АК редко бывает изолированным. Чаще всего он сосуществует с митральным стенозом. При тяжелом аортальном стенозе (площадь АК ≤1 см2, или Vmax более 4 м/с, или средний градиент давления более 50 мм рт.ст., или пик гемодинамического градиента более 64 мм рт.ст.) постоянное сопротивление не в состоянии обеспечить адаптацию к увеличению сердечного выброса, происходящему во время беременности. Увеличение градиента и КДД ЛЖ может привести к развитию СН и синдрома сниженного выброса, а также к снижению маточно-плацентарной перфузии. Признаком СН и низкого системного АД может быть возникновение признаков перегрузки ЛЖ на ранее нормальной ЭКГ. Серийная ЭхоКГ, проводимая до и во время беременности, демонстрирует существенное увеличение чресклапанных аортальных средних и пиковых градиентов, увеличение массы ЛЖ и существенное увеличение ротации ЛЖ (систолическое движение сердца, подобное скручиванию вокруг продольной оси, с вершиной, вращающейся против часовой стрелки, и основой, движущейся по часовой стрелке) [34]. Клинические симптомы, как правило, возникают, на 20-24-й неделе беременности. Женщинам с

площадью аортального отверстия менее 1 см2 не следует планировать беременность до проведения лечения (особенно при манифестации клинических симптомов).

При проведении исследования Япа и соавт. обнаружили значимые сердечно-сосудистые осложнения (например, СН, транзиторная ишемическая атака и аритмии) только в пяти (9,4%) из 53 беременностей у женщин с аортальным стенозом и одной или более удачных беременностей в анамнезе. Высокая смертность [37], вероятно, связана с недооценкой клинических симптомов во время беременности, отсутствием немедленного вмешательства при ухудшении состояния и СН высокого функционального класса по NYHA. Оценка степени риска должна быть основана на клинических признаках (высокий риск при СН II ФК и более по NYHA), функции ЛЖ (высокий риск, когда ФВ менее 40%), возникновении легочной гипертензии, а также снижении толерантности к физической нагрузке. Если плод жизнеспособный (более 34 нед гестации), то для восстановления показателей гемодинамики, существующих до беременности, рекомендовано родоразрешение. Если клапан кальцинирован в незначительной степени и нет регургитации, то можно выполнить чрескожную баллонную вальвулотомию. Зарегистрировано множество случаев значительного сокращения клапанного градиента, что позволяет продолжать беременность [38-40]. Операция может быть методом выбора для небольшой группы пациенток со значительно кальцинированным клапаном аорты или регургитацией [41]. Большинству из них замену АК выполняют после беременности, поэтому баллонную вальвулопластику следует рассматривать как паллиативную процедуру, дающую возможность продолжать беременность и отложить окончательное лечение на более поздний срок.

Сосредоточивая внимание на сердечно-сосудистых осложнениях матери, не следует забывать об акушерских и перинатальных осложнениях. Внесердечные осложнения возникают весьма часто и включают преждевременные роды (8-13,2%), рождение детей с гипотрофией (2-13,2%) и нарушения, вызванные гипертензией (11,3% против 8% в общей популяции) [34].

НАРУШЕНИЕ СИСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ

Кроме основного заболевания сердца, одним из основных факторов, влияющих на исход для матери и новорожденного, служит системная функция желудочков. Что касается ЛЖ, то нет ни одного обзора, указывающего пороговое значение ФВ ЛЖ, ниже которого беременность противопоказана. ФВ, превышающая 40% (по данным ЭхоКГ), и значительный рост системного АД при проведении нагрузочной пробы допускает продолжение беременности, хотя возникновение осложнений, тем не менее, возможно. Прерывание беременности рекомендуют, если ФВ не превышает 40%, увеличены размеры ЛЖ и у больной манифестируют симптомы заболевания. После кардиомиопатии, связанной с беременностью и родами (см. главу 18), даже в случае полного выздоровления (30-40% случаев) во время последующих беременностей нередко отмечают нарушение функции ЛЖ и клиническое ухудшение. Если восстановление функций желудочков после первой беременности неполное, то осложнения в дальнейшем регистрируют в 50% случаев.

Если кровообращение в большом круге поддерживает ПЖ (например, у женщин с полной транспозицией магистральных артерий, которым проведена операция по Мастарду или Сеннингу) или существует лишь ПЖ, то неблагоприятный результат предсказать невозможно, так как значения ФВ, соответствующие этой ситуации, не разработаны. При умеренном изменении систолической функции желудочка беременность рекомендовать нельзя.

Во время беременности желательно ограничение физической нагрузки с последовательной оценкой ЭхоКГ. Особое внимание во время беременности и после родов необходимо уделять диагностике желудочковых нарушений ритма, в частности, тем беременным, у которых поражение клапанов сердца сочетается с нарушением систолической функции желудочков (ухудшение прогноза). С этой целью проводят телеметрию.

У пациенток высокого риска маточные сокращения при нормальном родовом акте сопровождаются глубокими потенциально опасными гемодинамическими изменениями, поэтому следует тщательно проанализировать возможность планового родоразрешения. Роды через естественные родовые пути с эпидуральной анестезией и укорочением их второго периода рекомендованы лишь некоторым пациенткам. Большинству беременных с высоким риском и при любых опасениях удлинения родового акта проводят плановое кесарево сечение под эпидуральной анестезией либо общим наркозом. Эта стратегия предотвращает колебания АД и уменьшает материнские метаболические потребности, ослабляя сердечно-сосудистый стресс. В настоящее время потери крови во время кесарева сечения с помощью совершенствования техники операции сведены к 200 мл. Вазодилатация и гипотензия на фоне анестезии при определенных условиях может привести к падению сердечного выброса. В этом случае необходимо соблюдать осторожность при введении жидкостей или вазоконстрикторов, таких как фенилэфрин.

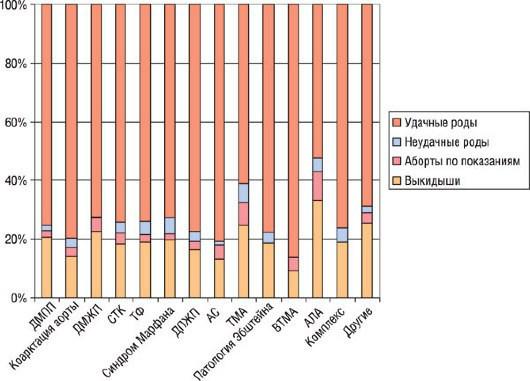

Рис. 33.4. Распределение осложнений при разрешенных беременностях у женщин с врожденным пороком сердца: обзор основных осложнений, возникших во время беременности у женщин с врожденными пороками сердца, для каждого типа порока приведен отдельно. АС - аортальный стеноз; ДПЖП - дефекты предсердно-желудочковой перегородки; ВТМА - врожденная транспозиция магистральных артерий; Коарктация - аортальная коарктация; комплекс - остальные "синие" пороки сердца, установленные специальной комиссией по изучению этого вопроса; Эбштейн - патология Эбштейна; Марфан - синдром Марфана; СТК - стеноз ТК; ТМА - полная транспозиция магистральных артерий; ТФ - тетрада Фалло. Смешанные сердечно-сосудистые осложнения: клинически значимые (требующие лечения) эпизоды аритмии или СН; кардиоваскулярные осложнения (тромбоэмболия, ИМ, случаи смерти от сердечно-сосудистых или цереброваскулярных заболеваний), эндокардит (включая первые 6 мес после родов). Смешанные акушерские осложнения: гипертензия у беременных (первичная гипертензия при АД более 140 мм рт.ст, систолическом давлении более 90 мм рт.ст. в отсутствие протеинурии на сроке 20 нед и более); преэклампсия (гипертензия у беременных, сопровождающаяся протеинурией более 0,3 г/сут); эклампсия (преэклампсия с эпилептическим припадком); HELLP-синдром (согласно указанию Европейского общества акушерства и гинекологии); преждевременные роды (на сроке менее 37 нед); послеродовое кровотечение (чрезвлагалищное - в объеме более 500 мл крови, при кесаревом сечении - более 1000 мл). Смешанные осложнения у новорожденных: преждевременные роды (на сроке менее 37 нед); недостаток массы тела (снижение на 10% и менее общей массы); смерть новорожденных и детей первого года жизни (внутриутробная гибель - на сроке более 20 нед). Данные получены в результате исследований ZAHARA (Дания) при анализе 1796 беременностей (Drenthen W., Pieper P.G.).

Как показано в серии работ, в которых сообщалось о низкой частоте осложнений и отсутствии смертельных исходов, обструкция выходного отдела ПЖ легкой, умеренной и средней степени тяжести очень хорошо переносится во время беременности [23]. Тем не менее тяжелую форму стеноза ЛА и умеренный стеноз с нарушением функции ПЖ следует лечить до зачатия.

Чрескожную баллонную вальвулопластику клапана ЛА во время беременности выполняют в очень тяжелых (надсистемный градиент) случаях и (или) у больных с клиническими признаками заболевания (рис. 33.5). Во время беременности можно с успехом выполнять стентирование ЛА. За счет увеличения минутного сердечного выброса беременные хорошо переносят легкую обструкцию выходного тракта ЛЖ даже при удвоении градиента давления (рис. 33.6) [23]. При умеренной форме заболевания в связи с возможностью быстрого клинического ухудшения рекомендовано тщательное наблюдение.

Рис. 33.5. Эхокардиография: парастернальная, по короткой оси (A) и допплеровская (Б), а также ангиография (В) у беременной женщины с выраженным стенозом легочного ствола: пиковый градиент составляет 144 мм рт.ст. Больной во время беременности выполняли баллонную вазодилатацию (Г). После операции пиковый градиент снижен до 40 мм рт.ст. (Д). Vmax - максимальная скорость кровотока (м/с) после ТК.

Рис. 33.6. Допплеровская эхокардиография при выраженном аортальном стенозе у беременной: пиковый градиент увеличился с 45 мм рт.ст. до беременности (A) до 85 мм рт.ст. после 18-й недели беременности (Б).

Коарктация аорты сопровождается небольшим риском расслоения [43], поэтому коррекцию этой аномалии следует выполнять до беременности. По данным ретроспективных исследований, женщины с восстановленной аортой в целом хорошо переносят беременность [44-45]. Тем не менее общими проблемами таких пациенток считают гипертензию, преэклампсию и высокую частоту выкидышей, что можно объяснить общностью этиологии этих нарушений (например, дисфункцией эндотелия) [46].

Во время беременности у женщин с легкой степенью коарктации следует тщательно контролировать АД и при возникновении гипертензии назначать лечение β-адреноблокаторами [44]. Из-за риска расслоения или разрыва аорты во время беременности необходимо избегать проведения ЧТА [47]. Стентирование аорты при рекоарктации непокрытыми или покрытыми стентами считают методом выбора у небеременных, а во время беременности его выполняют в случае тяжелой болезни. Описан случай диагностики у первобеременной в возрасте 19 лет тяжелой врожденной коарктации, сопровождающейся очень высоким АД в верхних конечностях, на 9-й неделе беременности. На 12-й неделе беременности ей была выполнена чрескожная

установка покрытого стента с последующей дополнительной дилатацией через 6 мес после неосложненных родов (рис. 33.7). Все женщины, перенесшие устранение сужения в детстве и планирующие беременность, в связи с риском рестеноза должны регулярно проходить обследование.

Рис. 33.7. Поток нисходящей и брюшной аорты: А - при коарктации; Б - после стентирования; В - после повторной дилатации. Материал предоставлен Karamermer Y. и

Ross-Hesselink J.W.

Оценка состояния пациенток с врожденными пороками сердца включают выявление основных дефектов, типа и проходимости установленных хирургическим путем стентов, клапанов или заплат перегородок, послеоперационных осложнений (например, аритмия или желудочковая дисфункция), а также устройств, таких как кардиостимулятор, дефибрилляторы и (или) протезный материал (в виде заплаток), которые все чаще используют в сложных случаях. Кроме того, неизвестно влияние беременности на выживаемость пациенток со сложными заболеваниями сердца. В настоящее время у 25% женщин с внутрипредсердным восстановлением транспозиции магистральных артерий во время беременности ухудшается функция ПЖ. У большинства из них она не восстанавливается до исходной [48]. У многих пациенток с перегруженным после операции ПЖ (легочная регургитация при тетраде Фалло, стеноз ЛА или атрезия, недостаточность ТК при синдроме Эбштейна или хронический сброс крови слева направо) во время беременности может развиться СН, способствующая ухудшению функции ПЖ. У пациенток с тяжелой легочной регургитацией и (или) субпульмональной желудочковой дисфункцией, вызванной сбросом крови справа налево, описана не только правожелудочковая недостаточность, но и недостаточность левых отделов сердца (отек легких) [49].

Когда чрескожная имплантация клапана ЛА станет стандартным вмешательством, при сохранении недостаточности ЛА и ухудшении состояния ПЖ ее будут выполнять перед беременностью.

Уженщин с полной транспозицией магистральных артерий, которым проведена операция по Мастарду или Сеннингу, когда ПЖ поддерживает кровообращение в большом круге, а также при существовании единственного ПЖ, обязательной считают оценку функции желудочка. Это связано с тем, что снижение сократительной способности желудочка до беременности ассоциируется с высокой частотой возникновения осложнений во время беременности [50].

Увзрослых пациенток часто обнаруживают наджелудочковую аритмию, связанную с рубцовыми изменениями в предсердиях после обширной хирургической коррекции врожденных пороков сердца. Во время беременности вследствие перегрузки ПП и повышения активности адренергических рецепторов она может усиливаться. Особому риску подвержены пациентки после операции по Фонтену (атриопульмональный анастомоз) и вентрикулярной коррекции по Мастарду или Сеннингу при транспозиции магистральных артерий [22]. У них может развиться АВпроводимость (1:1) с трепетанием, способная трансформироваться в ФЖ. При отсутствии брадиаритмии можно рассмотреть возможность профилактического применения β- адреноблокаторов.

Некоторые авторы полагают, что по сравнению с общей популяцией тромбоэмболические осложнения чаще возникают у беременных с врожденными пороками сердца [47]. Это объясняется хроническими или рецидивирующими аритмиями и замедленным кровотоком либо протезами клапанов сердца. Пациентов после операции по Фонтену, а также больных с расширенным ПП даже вне беременности относят к группе высокого риска развития тромбоэмболии. Во время беременности риск увеличивается в 6 раз, а в послеродовом периоде - в 11 раз. Именно поэтому считают обязательным назначение антикоагулянтов.

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА "СИНЕГО" ТИПА БЕЗ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Врожденные пороки сердца "синего" типа обычно корректируют до беременности, но в некоторых неоперабельных или легких случаях женщины с подобными заболеваниями достигают детородного возраста. Степень материнской гипоксемии - самый важный прогностический фактор для матери и плода (рис. 33.8). При насыщении кислородом материнской крови менее 85% в покое материнская смертность составляет 2-5%, эмбриональные потери - 85%, частота преждевременных родов или рождения плодов с низкой массой - около 50%. Именно поэтому желательно предотвращать наступление беременности [51]. Осложнения со стороны матери (СН, легочный или системный тромбоз, наджелудочковая аритмия) регистрируют в 30% случаев. Кроме того, широко используют и рекомендуют к применению профилактику с помощью назначения низких доз гепарина натрия, хотя ее ценность не была доказана. Если насыщение крови кислородом составляет 85-92%, то желательно измерить его во время физической нагрузки. При внезапном и значительном снижении насыщения крови кислородом во время физической нагрузки беременность характеризуется плохим прогнозом и в дальнейшем должна быть прервана.

Рис. 33.8. Факторы риска, влияющие на выживание плода: А - по данным мультирегрессионого анализа, заболевание матери, насыщение гемоглобином и кислородом в значительной мере влияет на выживаемость плода; Б - выживаемость плода снижается с уменьшением насыщения кислородом организма матери.

Тетрада Фалло - наиболее распространенный "синий" врожденный порок сердца. Сравнивая исход для матери и плода при некорректированной (т.е. "синей") и корректированной тетраде Фалло, очевидно, что постоянный цианоз - самый важный показатель исхода для матери и плода (рис. 33.9) [51, 52]. Потомство матерей с тетрадой Фалло, независимо от коррекции аномалии, несет риск развития врожденного порока сердца, достигающий 3-10% (см. табл. 33.2).