- •Хирургическая анатомия

- •Кожные разрезы на шее

- •Хирургические вмешательства при врожденных аномалиях Экстирпация срединных кист и свищей шеи

- •Экстирпация боковых свищей и кист шеи

- •Экстирпация гигромы шеи

- •Операции при врожденной мышечной кривошее

- •Оперативные вмешательства при травматических и операционных повреждениях органов шеи

- •Повреждения магистральных арокерий и вен шеи

- •Повреждения артерий шеи

- •Профилактика и хирургическое лечение

- •Повреждения нервов шеи

- •Оперативные вмешательства при свежих повреждениях гортани и трахеи

- •Повреждение шейного отрезка пищевода

- •Повреждение грудного протока

- •Повреждение купола плевры

- •Воздушная эмболия

- •Вмешательства на щитовидной железе

- •Хирургическая анатомия щитовидной железы

- •Подготовка к операции

- •Обычная резекция щитовидной железы

- •Вывихивание щитовидной железы из ее ложа

- •Перевязка и рассечение верхней щитовидной артерии и вены

- •Интракапсулярная субтотальная клиновидная резекция вещества щитовидной железы

- •Шов вещества щитовидной железы

- •Рецидив зоба боковой доли щитовидной железы

- •Операции при злокачественных опухолях щитовидной железы

- •Осложнения, возникающие во время и после струмэктомии

- •Вмешательства на околощитовидных железах

- •Экстирпация аденомы околощитовидной железы

- •Вмешательства при гиперплазии

- •Вмешательства на шейной части трахеи Пролонгированная интубация, кониотомия, трахеотомия

- •Показания

- •Выбор способа анестезии

- •Техника оротрахеальной интубации и кониотомии

- •Техника верхней трахеотомии

- •Техника нижней трахеотомии

- •Осложнения при трахеотомии

- •Закрытие трахеостомы

- •Вмешательства при опухолях шеи

- •Доброкачественные опухоли

- •Липомы, липоматоз

- •Злокачественные опухоли

- •Биопсия палвиируемого лимфатического узла

- •Биопсия лимфатического узла из пространства между лестничными мышцами

- •Глубокие гнойные процессы, флегмоны и абсцессы шеи

- •Вмешательства при синдроме верхней апертуры

- •Скаленотомия

- •Резекция первого ребра

Рис.

2-55. А)

Справа —неполное шейное ребро, В)

слева— W^m

таЙт ^^

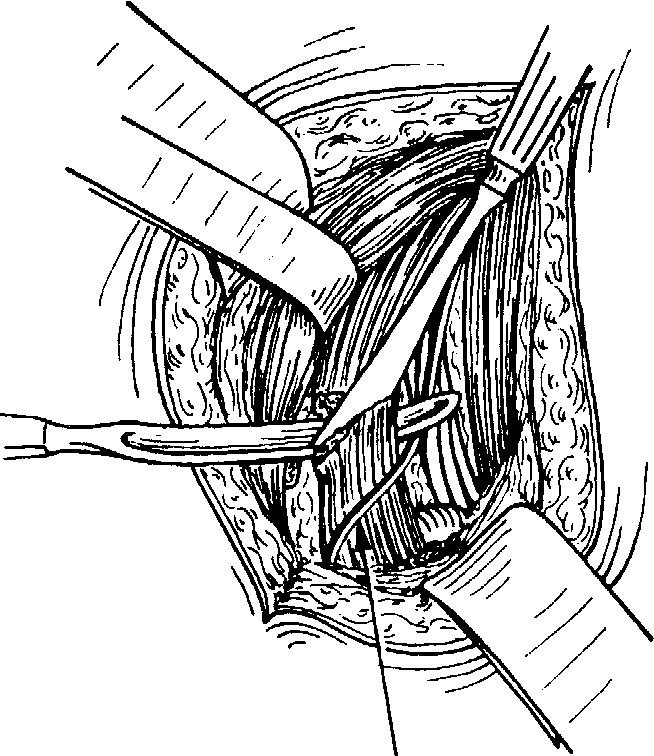

Рис.

2-56.

Надключичный доступ для подхода к

шейному ребру слева

редней поверхности передней лестничной

мышцей и диафрагмальным нервом отводят

в сторону(рис. 2-55). Шейное ребро удаляют следующим образом:

ребро отпрепаровывается от окружающих

тканей по всей его длине острым путем(рис. 2-56).Полностью

освобожденное ребро (вместе с

надкостницей!) захватывается

костодержателем и отсекается реберными

щипцами рядом с поперечным отростком

позвонка. Затем удаляется окружавшая

шейное ребро соединительная ткань,

проходящая от кончика шейного ребра к

первому ребру. Нельзя допустить

оставления надкостницы, из которой

может затем развиться костная ткань.

После удаления шейного ребра и окружающей

его соединительной ткани исследуют

величину пространства (треугольника)

между лестничными мышцами, где проходит

сосудисто-нервный пучок. Если это

пространство сужено, тогда рассекают

и даже иссекают участок передней

лестничной мышцы в 1—2смнепосредственно рядом с местом

ее прикрепления к первому ребру.

Суженное пространство между лестничными

мышцами, как это только что упоминалось,

может быть расширено рассечением

передней лестничной мышцы. Для

самостоятельного проведения этого

вмешательства (не сочетающегося с

удалением шейного ребра) производят

над ключицей и параллельно ей кожный

разрез длиной 6—8см.

После пересечения платизмы выделяют

наружную яремную вену и отводят ее в

сторону или пересекают между двумя

лигатурами. Затем отводится медиально

нижняя часть грудино-ключично-сосцевидной

мышцы. Кзади от наружной яремной вены

расположена передняя лестничная мышца.

Жировая клетчатка, находящаяся впереди

этой мышцы, отводится в сторону после

ее отделения. Передняя лестничная мышца

осторожной препаровкой острым путем

отделяется от внутренней яремной вены

(медиально), подключичной артерии и

плечевого сплетения (латерально),

щитовидного ствола (дорзально) и

диафрагмального нерва (вентрально).

После этого мышцу обходят пальцем и

отсекают ее от места прикрепления к

первому ребру, иссекая из нее участок

около 2см (рис.

2-57). После пересечения передней лестничной

мышцы первое ребро, лишаясь подтяжки

этой мышцей, несколько опускается

книзу. Если такого опускания не

произойдет, то следует иссечь гру-динный

участок этого ребра длиной около

5см. Этим будет устранена

анатомическая причинная основакостно-клавикулярного синдрома. Независимо от того, какая методика

операции применялась при синдроме

верхней апертуры, в конце вмешательства

нужно проверить возможные участки

стенозирования вне пространства между

лестничными мышцами и к периферии от

них —постстенотическую

дилятацию подключичной артерии. Нередко

кроме наружной компрес-

Рис.

2-57.

Скаленотомия: пересечение передней

лестничной мышцы с левой стороны

Скаленотомия

сии сосуда может

быть сужение и внутри его просвета. В

таких случаях прибегают к проведению

реконструктивной операции на самом

сосуде. В настоящее время при синдроме верхней

апертуры, если у больного нет шейного

ребра, гораздо более распространенной,

чем скаленотомия, является резекция

1ребра.

Больного укладывают на спину, на

соответствующей стороне, примерно на

два поперечных пальца ниже ключицы

проводят поперечный разрез длиной

10—12см,вбок от края грудины.

Кожа и подкожная жировая клетчатка

рассекаются, отчасти рассекается и

большая грудная мышца, тем самым

вскрывается 1ребро.

Периост отсекается по ходу ребра,

обычным способом (см. стр.

83)субпериостально резецируется

как можно более длинный отрезок

1ребра (8—10см).

Нужно следить за тем, чтобы грудная

полость не растянулась. Если это все

же случится, попавший в нее воздух в

конце операции необходимо отсосать.

Оставшаяся после резекции задняя часть

ребра опустится, но и это не сузит

ключичного пространства. Операция заканчивается сшиванием

большой грудной мышцы и закрытием

кожной раны.Резекция первого ребра