- •Глава 1. Гипертоническая болезнь (эссенциальная гипертензия)

- •Глава 2. Стенокардия......................................................................................................................48

- •Глава 3 Инфаркт миокарда ........................................................................................................88

- •Глава 4. Осложнения инфаркта миокарда ........................................................................136

- •Глава 5. Нрс ……………………………………………………………...............................157

- •Глава 6. Недостаточность кровообращения ......................................................................230

- •Глава 1 Гипертоническая болезнь (эссенциальная гипертензия) и симптоматические гипертензии

- •1.1. Классификация гипертонической болезни

- •1 Класс – «Острые» артериальные гиперетензии:

- •2 Класс – вторичные или симптоматические артериальные гипертензии.

- •3 Класс - хроническая артериальная гипертензия (эссенциальная гипертензия).

- •4 Класс - злокачественная артериальная гипертензия (при эссенциальной или тяжелое течение вторичной артериальной гипертензии).

- •I стадия II стадия III стадия

- •1.2. Патогенез гипертонической болезни

- •2. Факторы, связанные с образом жизни:

- •1.3. Клиническая картина и особенность течения гипертонической болезни

- •1.4.1. Электрокардиографические признаки гипертрофи левого желудочка

- •1.4.2. Рентгеноскопия и рентгенография грудной клетки

- •1.4.3. Эхокардиографические критерии гипертрофии левого желудочка

- •1.4.4. Оценка состояния глазного дна

- •1.4.5. Изменение почек при гипертонической болезни

- •1.5. Симптоматические артериальные гипертензии

- •1.5.1. Почечные артериальные гипертензии

- •1.5.2. Вазоренальная артериальная гипертензия

- •1.5.4. Эндокринные артериальные гипертензии

- •1.5.4.1. Акромегалия

- •1.5.4.2. Болезнь и синдром Иценко-Кушинга

- •1.5.6.. Гемодинамические артериальные гипертензии

- •1.5.6.1. Склеротическая систолическая артериальная гипертензия

- •1.5.6.2. Коарктация аорты

- •1 Изменение образа жизни в лечении гипертонической болезни:

- •1.7.1. Характеристика гипотензивных средств

- •1.7.1.1. Бета-адреноблокаторы

- •1.7.2. Альфа-1-адреноблокаторы

- •1.7.3. Антагонисты кальция

- •1.7.4. Диуретики

- •1.7.5. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента

- •1.7.6. Монотерапия гипертонической болезни

- •1.7.7. Комбинированное использование антигипертензивных препаратов

- •1.7.8. Лечение изолированной систолической артериальной гипертензии у пожилых больных

- •1.7.9. Гипертензивные (гипертонические) кризы и их лечение

- •Глава 2

- •Стенокардия

- •2.1. Классификация и клинические формы стенокардии

- •2.1.1. Стабильная стенокардия

- •2.1.2. Нестабильная стенокардия

- •2.1.3. Острая коронарная недостаточность

- •2.2. Диагностика стенокардии

- •2.2.1. Диагностика стенокардии с помощью нагрузочных проб

- •2.2.1.1. Пробы, проводимые при отсутствии изменений конечной части желудочкового комплекса – зубца т и сегмента s-t

- •2.2.1.2. Функциональные нагрузочные пробы при наличии изменения конечного комплекса qrs-t (подъем или депрессия сегмента s-t или инверсия зубца т)

- •2.3. Дифференция диагностика стенокардии (кардиалгий)

- •II группа. Основной клинический синдром – постоянные боли в области грудной клетки, длительностью от нескольких суток до нескольких недель или месяцев, не купирующиеся приемом нитроглицерина.

- •III группа. Основной клинический синдром – боли в грудной клетке, появляющиеся при физической нагрузке, стрессе, в покое длительностью от нескольких минут до 1 ч, уменьшающиеся в покое.

- •IVб подгруппа. Основной клинический синдром – развитие болей в грудной клетке при приеме пищи, уменьшающихся в покое, не купирующихся приемом нитроглицерина.

- •2.4. Лечение больных стенокардией

- •2.4.1 Антиангинальные препараты

- •2.4.1.1. Нитросоединения (нитраты)

- •2.4.1.2. Бета-адреноблокаторы и антагонисты кальция

- •2.4.1.3. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента

- •2.4.1.4. Антиагреганты

- •2.4.2. Выбор препаратов при лечении стенокардии

- •2.4.3. Оперативное лечение больных стенокардией

- •2.4.4. Использование низкоинтенсивного лазерного излучения в терапии стенокардии

- •Глава 3

- •Инфаркт миокарда

- •3.1. Этиология инфаркта миокарда

- •3.2. Диагностика инфаркта миокарда

- •3.2.1. Электрокардиографическая диагностика инфаркта миокарда

- •3.2.1.1. Крупноочаговый инфаркт миокарда

- •3.2.1.2. Мелкоочаговый инфаркт миокарда

- •3.2.1.3. Атипичные формы первого инфаркта миокарда

- •3.2.1.4. Изменения электрокардиограммы при повторных инфарктах миокарда

- •3.2.2. Биохимическая диагностика инфаркта миокарда

- •3.2.3. Сцинтиграфия миокарда

- •3.2.4. Эхокардиографическая диагностика

- •3.3. Дифференциальная диагностика инфаркта миокарда

- •3.4. Неосложненный инфаркт миокарда

- •3.4.1. Резорбционно-некротический синдром при инфаркте миокарда

- •3.4.2. Лечение неосложненного инфаркта миокарда

- •R Комментарии к лечению больных неосложненным инфарктом миокарда

- •R Наблюдение за больными инфарктом миокарда

- •R Уровень активности больных инфарктом миокарда

- • Анальгезия и использование антидепрессантов при инфаркте миокарда

- • Гепарин.

- •Заключение по антагонистам кальциевых каналов

- •R Магнезия (MgS04 25% раствор)

- •3.5. Инфаркт правого желудочка и его дисфункция

- •3.6. Подготовка к выписке больных инфарктом миокарда из стационара

- •3.7. Вторичная профилактика у больных инфарктом миокарда после выписки из стационара

- •3.8. Длительное ведение больных инфарктом миокарда

- •Глава 4

- •Осложнения инфаркта миокарда

- •4.1. Осложнения инфаркта миокарда

- •4.1.2. Кардиогенный шок.

- •4.1.3. Сердечная астма и отек легких.

- •4.1.4. Нарушения сердечного ритма и проводимости

- •4.1.4.1. Тахисистолические нарушения сердечного ритма

- •1 Лечение фибрилляции и трепетания предсердий, пароксизмальной наджелудочковой тахикардии

- •1 Желудочковая тахикардия и фибрилляция желудочков.

- •4.1.4.2. Брадиаритмии и блокады сердца

- •4.1.5. Разрывы миокарда

- •4.1.5.1. Острая митральная регургитация

- •4.1.5.2. Постинфарктный дефект перегородки

- •4.1.5.3. Разрыв свободной стенки левого желудочка

- •4.1.6. Аневризма левого желудочка

- •4.1.7. Тромбоэмболия легочной артерии

- •4.1.8. Перикардит

- •2 Лечение перикардита при инфаркте миокарда.

- •4.1.9. Острая язва желудка

- •4.1.10. Атония мочевого пузыря

- •4.1.11. Парез желудочно-кишечного тракта

- •4.1.12. Синдром Дресслера (постинфарктный синдром)

- •4.1.13.Хроническая недостаточность кровообращения

- •4.1.14. Показания для экстренного проведения аортокоронарного шунтирования при инфаркте миокарда

- •4.1.15.Рецидивирующий инфаркт миокарда

- •Глава 5 Нарушения сердечного ритма и проводимости: диагностика и лечение

- •5.1. Классификация антиаритмических средств и характеристика основных противоаритмических препаратов

- •5.2. Экстрасистолия

- •5.2.1. Электрокардиографическая диагностика желудочковой и наджелудочковой экстрасистолии

- •5.2.2. Лечение и профилактика наджелудочковой и желудочковой экстрасистолии в зависимости от механизмов их развития

- •5.2.2.1. Оценка механизмов развития экстрасистолии

- •5.3. Диагностика и лечение пароксизмальных тахикардий

- •5.3.1. Диагностика наджелудочковых тахикардий

- •5.3.1.1. Электрокардиографические критерии однофокусных предсердных тахикардий

- •5.3.1.2. Электрокардиографические критерии постоянно-возвратной или экстрасистолической формы предсердной тахикардии (форма Gallaverdin)

- •5.3.1.3. Электрокардиографические критерии многофокусной (политопной) или хаотической предсердной тахикардии

- •5.3.1.4. Электрокардиографические критерии реципрокных атриовентрикулярных тахикардий

- •5.3.2. Электрокардиографические признаки желудочковой тахикардии

- •5.3.3.1. Лечение атриовентрикулярных, очаговых (реципрокных) предсердных тахикардий

- •5.3.3.3. Лечение многофокусной, политопной или хаотической пароксизмальной предсердной тахикардии

- •5.3.4. Лечение желудочковых тахикардий

- •5.3.4.1. Лечение экстрасистолической или возвратной формы пароксизмальной желудочковой тахикардии

- •5.4. Фибрилляция (мерцание) и трепетание предсердий

- •5.4.1. Электрокардиографическая диагностика фибрилляции и трепетания предсердий

- •5.4.1.1. Электрокардиографическая диагностика трепетания предсердий

- •5.4.1.2. Электрокардиографические диагностические критерии фибрилляции (мерцания) предсердий

- •5.4.2. Классификация мерцания и трепетания предсердий

- •5.4.3. Лечение и профилактика пароксизмов фибрилляции и трепетания предсердий

- •5.4.3.1. Лечение и профилактика пароксизмов трепетания предсердий

- •I тип II тип эит (кардиоверсия) 150-400 j

- •5.4.3.2. Лечение и профилактика мерцания (фибрилляции) предсердий

- •2. Особенность течения пароксизмов мерцания предсердий:

- •5.5. Использование лазеротерапии для лечения нарушений сердечного ритма

- •5.6. Аритмии, обусловленные нарушением функции проводимости

- •. Алгоритм диагностики брадисистолических форм нарушений сердечного ритма, в том числе характерных для синдрома слабости синуовго узла, представлен на рис. 5.28.

- •5.6.2. Атриовентрикулярная блокада

- •5.6.3. Лечение синдрома слабости синусового узла и атриовентрикулярных блокад

- •5.6.3.1. Электрокардиостимуляция

- •Глава 6

- •6.1. Причины сердечной недостаточности

- •2. Некардиальные:

- •6.2. Патогенез недостаточности кровообращения

- •Митральная регургитация

- •1 Классификация недостаточности кровообращения.

- •Классификация недостаточности кровообращения в.Х. Василенко, н.Д. Стражеско при участии г.Ф. Ланга (1935) с дабавлениями н.М. Мухарлямова (1978).

- •I стадия. Подразделяется на период а и б.

- •6.4. Лечение хронической сердечной недостаточности

- •6.4.1. Фармакотерпия сердечной недостаточности

- •6.4.1.1. Применение ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента для лечения сердечной недостаточности

- •6.4.1.2. Применение диуретиков для лечения сердечной недостаточности

- •1 Тактика назначения диуретиков:

- •1 Причины резистентности к диуретикам:

- •Выбор диуретика в зависимости от стадии (функционального класса) сердечной недостаточности.

- •6.4.1.3. Применение b-адреноблокаторов для лечения сердечной недостаточности

- •1 Противопоказания к использованию b-адреноблокаторов при сердечной недостаточности (помимо общих противопоказаний):

- •6.4.1.4. Применение сердечных гликозидов для лечения сердечной недостаточности

- •1 Взаимодействие сердечных гликозидов с другими препаратами:

- •6.4.1.5. Принципы лечения недостаточности кровообращения в зависимости от стадии заболевания

- •1 Принципы лечения недостаточности кровообращения в зависимости от стадии заболевания (Smith j.W. Et al., 1997).

- •1 Критерии стабильного клинического состояния при недостаточности кровообращении (Stevenson l.W. Et al., 1998)

- •6.4.2. Хирургическое лечение сердечной недостаточности

- •Глава 7 Приобретенные пороки сердца

- •7.1. Митральный стеноз

- •2 Классификация митрального стеноза по а.Н. Бакулеву и е.А. Дамир (1955).

- •Осложнения митрального стеноза

- •7.2. Митральная недостаточность

- •2 Показание к оперативному лечению:

- •7.3. Аортальный стеноз

- •7.4. Аортальная недостаточность

- •Основные клинические симптомы аортальной недостаточности, выявляемые при объективном обследовании:

- •7.5. Трикуспидальные пороки сердца

- •7.5.1. Трикуспидаольный стеноз.

- •7.5.2. Трикуспидальная недостаточность

- •2Этиология трикуспидальной недостаточности.

- •7.6. Дифференциальная диагностика пороков сердца

1.7.2. Альфа-1-адреноблокаторы

Общая характеристика -адреноблокаторов:

- венозная и артериальная вазодилатация;

- быстрое наступление гипотензивного эффекта: выраженный гипотензивный эффект первой дозы;

- развитие тахикардии в ответ на стимуляцию -2-адренорецепторов и стимулирующего действия на ЦНС;

- задержка жидкости в организме;

- благоприятного воздействие на показатели липидного обмена;

- снижение выработки инсулина и повышение чувствительности тканей к действию инсулина;

- снижение агрегационных свойств тромбоцитов;

- уменьшение степени гипертрофии левого желудочка.

Характеристика -адреноблокаторов, применяемых для лечения гипертонической болезни: доксазозин (тонокардин, кардура) - терапевтическая доза 1-16 мг в сутки, Т1/2 - 20-24 ч, празозин (пратсиол, адверзутен, минипресс, новопразин) - терапевтическая доза 4-20 мг в сутки, Т1/2 - 6-12 ч, тетразозин (хайтрин) - терапевтическая доза 1-5 мг в сутки, Т1/2 - 12-18 ч.

Эти препараты следует рекомендовать в качестве препаратов первого ряда у лиц молодого возраста, при необходимости сохранить высокую физическую активность, а также у лиц с профессией, связанной с повышенным вниманием. -1-адреноблокаторы показаны для коррекции артериальной гипертензии у больных с нарушениями липидного обмена, особенно при высоком уровне общего холестерина, триглицеридов и одновременном снижении содержания холестерина высокой плотности, при облитерирующем атеросклеротическом поражении периферических артерий, а также при сопутствующем сахарном диабете, подагре, с явлениями хронической почечной недостаточности, при доброкачественной гиперплазии предстательной железы. При наличии коронарной и сердечной недостаточности, наклонности к наджелудочковым аритмиям, лечение -1-адреноблокаторами требует особой осторожности, тщательно подбирая поддерживающие дозы препаратов, исключающих рефлекторную симпатикотонию.

Противопоказания к -1-адреноблокаторам:

- Стенокардия напряжения;

- Склонность к ортостатическим реакциям (пожилой возраст, диабетическая нейропатия, применение нитратов).

- При неэффективности три-терапии (диуретиками в сочетании с антагонитами кальция и ингибиторами АПФ).

-1-адреноблокаторы целесообразно комбинировать с -адреноблокаторами, антагонистами кальция, типа верапамила, дилтиазема, в небольших дозах с диуретиками и ингибиторами АПФ.

1.7.3. Антагонисты кальция

Имеются три различных группы антагонистов кальция по механизму действия, представленные верапамилом, нифедипином (никардипин), дилтиаземом, исрадипином (амилодипином, фелодипином).

Классификация антагонистов кальция (T.Toyo-Oka, W.Nayler, 1996).

I группа. Производные дигидроперидинов. К этой группе относят три поколения препаратов.

Первое поколение – препараты-прототипы с обычной (короткой) длительностью действия: нифидипин (коринфар, кордафлекс, адалат).

Второе поколение – препараты с длительным периодом полувыведения, которые подразделяются на две подгруппы: IIа – медленно высвобождающиеся формы: дилтиазема, верапамила, нифедиина, IIв – производные прототипов, отличающиеся по химической структуре: филодипин, нисольдипин, исрадипин, нимодипин, лацидипин, риодипин.

Третье поколение – амилодипин (норваск, амлор).

II группа. Производные фенилалкиламинов. К этой группе относятся два поколения.

Первое поколение - препараты-прототипы с обычной длительность действия: верапамил (изоптин, финоптин, лекоптин).

Второе поколение – препараты с длительным периодом полувыведения: верапамил SR, анипамил, галлопамил.

III группа. Производные бензотиазепинов. К этой группе относятся два поколения препаратов.

Первое поколение - препараты-прототипы с обычной длительность действия: дилтиазем (кардизем, кардил).

Второе поколение – препараты с длительным периодом полувыведения: дилтиазем –ретард или «Алтиазем-РР», дилтиазем SR, клентиазем.

Классификация антагонистов кальция по точке приложения действия на кардиомиоциты и миоциты гладкомышечных сосудов. Их подразделяют на 5 групп:

I группа - блокада кальциевых каналов клеточных мембран, преимущественно кардиомиоцитов и в меньшей степени на миоциты гладкомышечных клеток - производные фенилалкиламинов (верапамил, галлопамил).

II группа - блокада кальциевых каналов клеточных мембран как кардиомиоцитов, так и гладкомышечных клеток сосудов - производные бензотиазепина (дилтиазем, клентиазем).

III группа - блокада кальциевых каналов мембран в меньшей степени кардимиоцитов и в большей - саркоплазматического ретикулома гладкомышечных клеток сосудов - производные дигидропиридина (нифедипин, никардипин).

IV группа - блокада кальциевых каналов только саркоплазматического ретикулома гладкомышечных клеток сосудов - дигидроперидиновые антагонисты кальция (исрадипин, амилодипин, фелодипин, лацидипин, нитрендипин).

V группа - блокада кальциевых каналов саркоплазматического ретикулома только гладкомышечных клеток мозговых артерий (циннаризин, ноотропил)

Верапамил блокирует кислые фосфолипиды, расположенные вокруг ионного канала и препятствует связыванию с ними ионам кальция. Его влияние проявляется, в первую очередь, в ритмично работающих клетках, которым постоянно необходимы ионы Са для мгновенного входа. После блокады кальциевых рецепторов отмечается уменьшение частоты и силы сердечных сокращений, которые будут сохраняться только при физиологических или низких концентрациях ионов Са.

Циннаризин используется для лечения сосудистых заболеваний головного мозга (дисциркуляторная энцефалопатия, инсульт).

Противопоказания к применению антагонистов кальция (верапамил, дилтиазем, нифедипин)

1. Возраст до 60 лет;

2. Частота сердечных сокращений 50 ударов в минуту;

3. Коллапс;

4. Недостаточность кровообращения;

5. Атриовентрикулярные блокады;

6. Слабость синусового узла;

7. Непереносимость препаратов;

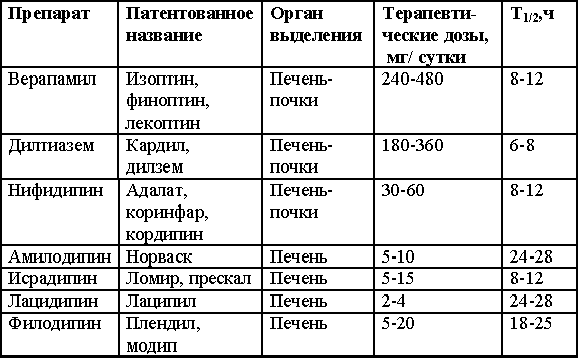

Исрадипин (амилодипин, фелодипин) используется только для лечения гипертонической болезни и считается одним из препаратов первого ряда при применении их в качестве монотерапии. Характеристика антагонистов кальция представлена в таблице 1.8.

В настоящее время, как было показано в многоцентровых исследованиях, из-за высокого риска внезапной смерти не рекомендуется использовать дигидроперидиновые антагонисты кальция короткого действия (нифедипин, исрадипин, никардипин, нимодипин, фелодипин и т.д.) для длительной терапии у больных гипертонической болезнью, особенно при ее сочетании с ИБС. Наиболее безопасными из антагонистов кальция являются верапамил, дилтиазем, амилодипин и ретардные формы нифедипина, которые практически не вызывают нежелательной активации симптикоадреналовой и ренин-ангиотензиновой систем.

В основе положительного антигипертензионного действия антагонистов кальция лежат дилатация артерий и артериол, уменьшение общего периферического сопротивления, увеличение почечного кровотока. Следует отметить, что антагонисты кальция неоднородно влияют на почечную гемодинамику: амилодипин, дилтиазем, нифедипин достоверно увеличивают почечный кровоток в среднем на 18-20%, в то время как верапамил, нитрендипин и фелодипин его практически не изменяют. Протеинурия в большей степени уменьшается под влиянием верапамила, дилтиазема, чем при лечении антагонистамикальция дигидроперидинового ряда.

Таблица 1.8. Характеристика антагонистов кальция

Примечание: Т1/2 - период полуэлиминации, часы.

В контролируемых исследованиях при применении амилодипина, нифедипина-ретарда, верапамила, дилтиазема показано, что наилучший антигипертензивный эффект наблюдался только при использовании амилодипина (норваск), причем продолжительность действия этого препарата сохранялась по меньшей мере в течение 48 ч, в то время как действие нифедипина-ретарда не превышало 24 часа, причем верапамил и дилтиазем, при отсутствии к ним противопоказаний, оказались наиболее эффективными для лечения гипертонической болезни в сочетании с нарушением функции почек, включая наличие микроальбуминурии (Meredith P., Elliot H., 1994).

Комбинированное применение антагонистов кальция. Эти препараты целесообразно применять в сочетании с ингибиторами АПФ, диуретиками, а дигидроперидиновые антагонисты кальция - с -адреноблокаторами. Нежелательно сочетать верапамил и дилтиазем между собой, а также эти препараты - с -адреноблокаторами. Не следует назначать антагонисты кальция с -адреноблокаторами из-за высокого риска развития коллапса. Верапамил и дилтиазем не следует комбинировать с сердечными гликозидами из-за возможности замедления их выведения.