- •Глава 1

- •1.1 Общее положение

- •1.3 Фазово – модулированные колебания.

- •1.4 Частотно – модулированные колебания.

- •Глава 2

- •2.1. Общие вопросы амплитудной модуляции.

- •2.2. Модуляция по входному электроду.

- •2.3. Модуляция по выходному электроду

- •2.6. Однополосная модуляция. Однополосный сигнал.

- •2.7. Усиление обп сигнала в двухканальном усилителе (схема Кана)

- •2.8. Методы формирования однополосного сигнала.

- •2.8.1. Фильтровой метод.

- •2.8.2. Фазокомпенсационный метод.

- •Глава 3. Угловая модуляция.

- •3.1 Частотная модуляция

- •3.3 Схемы генераторов с частотными модуляциями.

- •3.4. Частотные модуляции с помощью ёмкости р-n перехода.

- •3.5. Частично – модулированный генератор, использующий в качестве управляемой реактивности нелинейную ёмкость p-n переходов.

- •3.6. Получение частотной модуляции в генераторах на туннельном диоде изменением рабочей точки.

- •3.8. Частотная манипуляция.

- •3.10. Двойная частотная телеграфия (дчт).

- •3.11. Косвенный метод чм модуляции

- •3.12. Фазовая модуляция.

- •3.12.1. Методы получения фазовой модуляции

- •3.13. Косвенный метод фазовой модуляции.

- •3.14. Прямой метод фазовой модуляции

- •3.15. Фазовые модуляторы

- •3.15.1. Одноконтурный фазовый модулятор

- •3.15.2. Прямой метод ф.М.

- •3.15.3. Мостовая схема фазового модулятора с полевым транзистором

- •3.16. Дифференциальная схема фазовой модуляции

- •3.17. Частотная и фазовая модуляция дискретных сообщений

- •3.17.2. Фазовая манипуляция (фм) дискретных сообщений

- •3.18. Частотная модуляция (чм) дискетных сообщений

- •Глава 4 . Импульсная модуляция

- •4.1 Определения и общие вопросы импульсной работы

- •4.3. Условия работы генераторных приборов в импульсном режиме.

- •4.4. Особенности импульсной работы магнетронного генератора.

- •4.5. Методы осуществления импульсной работы.

- •4.6. Классификация импульсных модуляторов.

- •4.7. Импульсный модулятор с частичным разрядом емкости.

- •4.8. Структурная схема формирователя импульсного радиосигнала

- •Глава 5 .Совмещенные импульсные модулирующие устройства для триодных генераторов свч.

- •5.1. Модулятор по управлению источником анодного питания выходного каскада усилителя свч.

- •5.1. Усилитель с нагрузкой в цепи катода

- •5.2. Усилитель на лучевом тетроде

- •5.3. Выбор и расчет элементов схемы усилителя с нагрузкой в цепи катода

- •5.4. Усилитель с импульсным питанием второй сетки.

- •5.5. Модулятор источника анодного питания выходного каскада усилителя мощности свч.

- •5.6. Модулятор катодной цепи выходного каскада свч.

- •5.6.1. Принцип действия модулятора по управлению катодной цепью генераторной и пример расчёта модулятора.

- •5.6.2. Выбор транзистора для модуляции генераторной лампы по катодной цепи.

- •5.6.6. Определение амплитуды управляющего сигнала.

- •5.6.8. Краткое описание схемы и принципа работы модулятора по управлению катодной цепью генераторов свч – колебаний.

- •5.7. Модулятор источника анодного питания и катодной цепи выходного каскада усилителя мощности свч.

- •Глава 6. О перспективах развития радиопередающих устройств.

- •Глава 1

- •Глава 2 Амплитудная модуляция

- •Глава 3. Угловая модуляция

- •Глава 4. Импульсная модуляция

- •Глава 5. Совмещённые импульсные модулирующие устройства для триодных генераторов свч

- •Глава 6. О перспективах развития радиопередающих устройств

5.6.6. Определение амплитуды управляющего сигнала.

Из формулы (25) можно легко определить амплитуду входного сигнала, обеспечивающего режим насыщения транзисторного ключа.

Если

сделать предположение, что сопротивление

насыщенного перехода n-p

транзистора малая величина, почти равная

нулю, то тогда остаточное напряжение

на транзисторном ключе будет тоже равно

0. Следовательно, приравняв в формуле

(25)

= 0, получим:

= 0, получим:

Откуда

Подставив

значения

из (24), определим амплитуду входного

сигнала в общем виде:

из (24), определим амплитуду входного

сигнала в общем виде:

В

исходном состоянии входной сигнал на

генераторную лампу не подается, т.е.

поэтому

поэтому

Из формулы (28) видно, что при наличии сигнала на входе генераторной лампы, что соответствует увеличению потенциала в катоде, необходимо на вход транзистора подавать большую амплитуду сигнала для обеспечения режима насыщения.

Очень важный вывод следует из этих рассуждений.

При воздействии на входе транзистора сигнала в виде группы импульсов, в которой расстояние между передними фронтами импульсов мало, то есть меньше длительности переходных процессов, определяемых по формуле (27), уровень насыщения транзистора в группе будет отличаться, а, следовательно, длительность первого модулирующего импульса должна быть больше последующих.

5.6.7. Пример расчёта модулятора по управлению катодной цепью генератора СВЧ – колебаний с внешним возбуждением.

Исходные данные. Усилитель СВЧ – колебаний на генераторной лампе ГИ-39Б. параметры модулирующего импульса:

длительность

импульса

длительность

фронта переднего

длительность

спада импульса

частота следования импульсов F = 2000 Гц.

Из расчета усилителя, по паспортным данным и характеристикам для лампы ГИ-39Б находим необходимые данные: ток лампы Im = 10A; напряжение на аноде Ea = 10 кВ; напряжение запирания тока лампы Eg = -100 В;

ток

лампы при напряжении на сетке Ug

= 0 и Ea

= 10 кВ равен

= 6A;

= 6A;

крутизна

анодно – сеточной характеристики

;

;

крутизна

анодной характеристики

проницаемость

лампы по первой сетке D

= 0.011; амплитуда входного сигнала

.

.

На

основе этих данных по формуле (1) выбираем

транзистор, ток коллектора которого

должен быть равен или больше максимального

тока лампы, т.е.

,

а допустимое напряжение постоянное

между коллектором и эмиттером должно

быть больше по абсолютной величине

напряжения запирания лампы, т.е.

,

а допустимое напряжение постоянное

между коллектором и эмиттером должно

быть больше по абсолютной величине

напряжения запирания лампы, т.е.

Для неискаженного воспроизведения фронтов модулирующего импульса для транзисторного ключа должно выполняться условие:

При этих данных выбираем транзистор, удовлетворяющий указанным величинам – это транзистор типа 2Т908А, для которого имеем следующие значения параметров:

на участке характеристики 1 - 2 /рис.5/ :

Принимаем

величину емкости конденсатора в цепи

катода

длительность

переднего фронта входного сигнала

длительность

переднего фронта входного сигнала

В результате расчета необходимо определить:

- амплитуду напряжения входного сигнала, обеспечивающую режим насыщения транзисторного ключа;

- длительность переднего фронта модулирующего импульса;

- максимальную амплитуду выброса в коллекторной цепи транзисторного ключа;

- длительность спада модулирующего импульса;

- длительность процесса установления схемы в исходное состояние;

- мощность входного сигнала;

- остаточное напряжение на коллекторе в рабочем режиме;

- мощность, рассеиваемую на коллекторе транзистора.

По формуле (29) определяем амплитуду входного сигнала с учетом, что

:

:

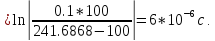

Определяем длительность фронта переднего модулирующего импульса по формуле (14):

предварительно определив :

По формуле (25) определим максимальную амплитуду выброса напряжения в коллекторной цепи транзисторного ключа при известной амплитуде сигнала на входе усилителя СВЧ – колебаний:

При

вычислениях по формулам (25) и (26)

необходимо учесть то, что входной сигнал

на входе транзисторного ключа отсутствует,

т.е.

,

тогда при

,

тогда при ,

, будет равно:

будет равно:

+

+

Длительность спада модулирующего импульса определяется совместно с продолжительностью нарастания выброса на спаде импульса, т.е. заднем фронте, по формул (26).

Время установления схемы в исходное состояние, т.е. время, за которое потенциал в катодной цепи лампы станет равным напряжению нижней отсечки анодного тока лампы, определится по формуле (27);

Мощность сигнала, которую необходимо подать на вход транзистора для обеспечения режима насыщения, определится как:

,

,

где:

– ток базы транзистора, опрежеляется

по выходной характеристике при

– ток базы транзистора, опрежеляется

по выходной характеристике при

Остаточное напряжение на транзисторе во время действия рабочего импульса определяется следующим выражением:

здесь

сопротивление насыщенногоn-p

перехода, справочная величина.

сопротивление насыщенногоn-p

перехода, справочная величина.

Мощность, рассеиваемая на коллекторе транзистора, определяется по формуле:

где:

- скважность;

- скважность;

-

период следования кодовых групп

импульсов;

-

период следования кодовых групп

импульсов;

–количество

импульсов в кодовой группе;

–количество

импульсов в кодовой группе;

Расчет

мощности рассеивания необходимо

производить при максимальной температуре

окружающей среды, т.к. при этом тепловой

ток

имеет максимальное значение, указанное

в справочнике.

имеет максимальное значение, указанное

в справочнике.

Для

транзистора 2Т908А при

;

; равен

0.025 А:

равен

0.025 А:

Эта мощность, рассчитанная по формуле (30), должна быть меньше допустимой по техническим условиям на данный транзистор, приведенной к температуре p-n перехода соответствующей рабочему режиму.

Таким образом, форма сигнала в коллекторной цепи может быть рассчитана по формулам (14, 24, 27) и иметь вид, представленный на рис.10.

При

этом следует обратить внимание на

величину амплитуды напряжения выброса

на спаде импульса. Эта величина должна

быть меньше максимально возможной

амплитуды напряжения в импульсном

режиме, указанной в технических условиях

на примененный транзистор. Для транзистора

2Т908А допустимое импульсное напряжение

равно 100 В, т.е. необходимо выбрать другой

прибор, например 2Т808А, для которого

допустимое импульсное напряжение

составляет 250 В или ставить 3 транзистора

2Т908А включенных последовательно.

на спаде импульса. Эта величина должна

быть меньше максимально возможной

амплитуды напряжения в импульсном

режиме, указанной в технических условиях

на примененный транзистор. Для транзистора

2Т908А допустимое импульсное напряжение

равно 100 В, т.е. необходимо выбрать другой

прибор, например 2Т808А, для которого

допустимое импульсное напряжение

составляет 250 В или ставить 3 транзистора

2Т908А включенных последовательно.