книги из ГПНТБ / Рудничная вентиляция учебное пособие для студентов горных вузов и факультетов канд. техн. наук М. Н. Бодягин.1960 - 23 Мб

.pdf

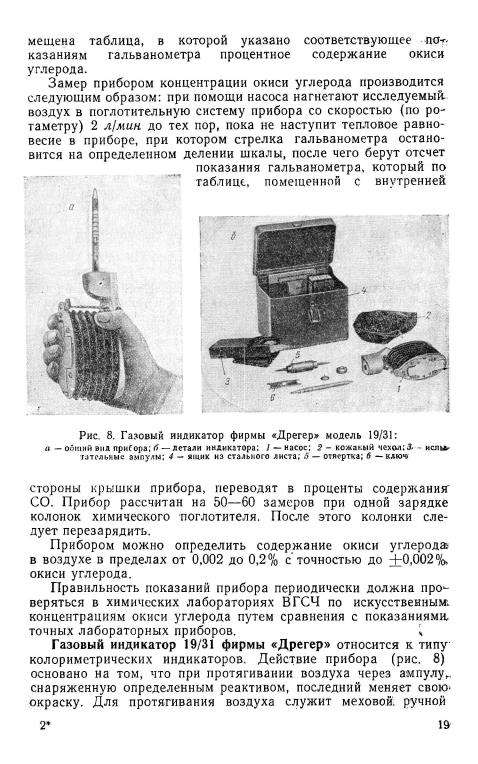

насос, гарантирующий присасывание определенного объема воздуха. Прибор предназначен для замера концентраций СО

в воздухе в пределах 0,001—0,300% по объему.

Кроме СО, этим прибором с использованием других индика

торных ампул можно определять содержание в |

воздухе |

СО2, |

||

SO2, H2S и др. |

|

|

|

|

2. Сероводород |

(H2S) и сернистый |

газ |

(SO.J |

|

' Сероводород — газ |

без цвета, имеет |

сладковатый |

вкус |

|

и характерный запах тухлых яиц. Молекулярный вес 34,08; плот ность по отношению к воздуху 1,19. Сероводород хорошо раство

ряется в воде: при температуре 20° в одном объеме воды раство

ряется до 2,5 объема газа. Горюч и образует с воздухом при содержании 6% взрывчатую смесь. Горение сероводорода проис ходит по реакции

2H,S + ЗО2 2SOa + 2Н2О.

H2S—очень ядовитый газ, раздражающе действующий на ды хательные пути и слизистые оболочки глаз, а также на нервную систему. Отравляющее действие сероводорода выражается в на рушении внутритканевого дыхания: ткани перестают усваивать

кислород. При отравлениях, вызываемых вдыханием воздуха

с содержанием сероводорода более 0,06—0,07%, нередко возни кает отек легких. Действие сероводорода при концентрации его 0,015% в течение нескольких часов вызывает у человека голов ные боли, тошноту. Концентрация сероводорода 0,02% вызывает

через 5—8 мин. резко жгучую боль слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, а при содержании в воздухе 0,08% человек теряет сознание и может наступить смерть от паралича дыха ния. Допустимая концентрация сероводорода в рудничном воз

духе, согласно ПБ, — 0,00066% по объему. Присутствие серово дорода в воздухе ощутимо по запаху уже при содержании

0,0001%.

В шахтах сероводород образуется при гниении органических веществ (крепежного леса) без доступа воздуха и при разложе нии водой минералов, содержащих серу (серный колчедан, гипс):

FeS2 + 2Н2О = Fe (ОН)2 + H2S + S;

CaS + Н2О + СО2 = СаСО3 + H2S.

Кроме того, сероводород образуется при взрывных работах и может выделяться из шахтной воды, трещин в угольных пластах и из боковых пород.

При наличии H2S в застойной шахтной воде старой выра ботки он может быстро выделиться в атмосферу при разбрызги вании или приведении в движение такой воды.

Метод распознавания сероводорода по запаху не всегда на дежен, так как при высоких концентрациях газа обоняние бы-

20

стро притупляется и человек может оказаться в смертельной опасности.

Определить содержание H2S в воздухе можно при помощи бумажки, смоченной раствором уксуснокислого свинца. В при сутствии сероводорода эта бумажка буреет или чернеет. Так,, при содержании H2S 0,0034% бумажка окрашивается через 2 сек. Индикаторные свойства уксуснокислого свинца на серово дород положены также в основу переносного газоанализатора конструкции ЛИОТ (Ленинградский институт охраны труда)

для анализа на сероводород воздуха промышленных предприя тий. Названный прибор может быть успешно применен в шах тах, так как позволяет определять содержание сероводорода в пределах 0,00012—0,0230% (0,002—0,35 мг/л). Принцип дейст вия прибора основан на измерении длины участка потемнения, столбика белого заполнителя индикаторной трубки после проса-

сывания через нее определенного объема воздуха, содержащего сероводород. Индикаторная трубка заполнена неглазированным фарфоровым порошком, предварительно обработанным раство ром, в состав которого входят: уксуснокислый свинец, хлористый

барий и уксусная кислота, и затем высушенным. Прибор при годен также для индикации некоторых других газов. Вес при бора 2,2 кг, длина индикаторных трубок до 91 мм, внутренний диаметр 2,5—2,6 мм.

Индикатором на сероводород может служить так

же прибор ВНИИТБ, разработанный Научно-исследовательским

институтом техники безопасности в нефтяной промышленности.

В этом приборе исследуемый воздух просасывается через

стеклянную индикаторную трубку диаметром 4 мм, заполнен ную зернами силикагеля, пропитанными 0,7%-ным раствором[

уксуснокислого |

свинца и просушенными при температуре |

|

105°. |

|

точность |

Пределы измерений прибором — от 0,01 до 0,08 мг/л, |

||

замеров + 10%. |

|

|

Сернистый |

газ — бесцветен, обладает своеобразным |

резким |

запахом и вкусом, не горит и не поддерживает горения.

Молекулярный вес 64,07, плотность по отношению к воздуху 2,2.

При |

нормальных условиях 1 |

л |

SO2 весит 2,86 г. Сернистый |

газ |

легко растворяется в воде |

с |

образованием сернистой кис |

лоты; при температуре 20° один объем воды растворяет 40 объ емов сернистого газа. В шахтах SO2 встречается сравнительно редко, иногда вместе с метаном. SO2 образуется при пожарах и взрывных работах в серосодержащих породах и рудах, когда во взрыве принимает участие пыль.

Сернистый газ очень ядовит, раздражающе действует на сли зистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей, при содер жании свыше 0,05% опасен для жизни, даже при кратковремен

ном воздействии.

21

■Продолжительное воздействие сравнительно малых концент раций SO2 приводит к хроническому отравлению (бледность,

болезненный вид, потеря аппетита и др.).

Сернистый газ обнаруживается по запаху уже при концен трации его в воздухе 0,0005%.

Допустимая согласно Правилам безопасности концен трация сернистого газа в рудничной атмосфере 0,0007% по объему.

Основное мероприятие, проводимое в шахтах по борьбе с се роводородом и сернистым газом, — усиленное проветривание вы работок, в которых обнаружены эти газы. При взрывных рабо тах в качестве мер борьбы с H2S и SO2 применяется орошение

забоев водой перед взрыванием шпуров, устройство водяных за

вес; используется для шпуров забойка из мокрой глины. Поло жительные результаты борьбы с H2S получены на угольных

шахтах применением орошения отбиваемого угля водными ра створами смачивателя ДБ и соды.

3. Газы, образующиеся при взрывных работах, и компрессорные газы

Газообразные продукты взрыва могут содержать углекислый таз (СО2), окись углерода (СО), азот (N2), а также группу азо тистых соединений кислорода, включающую: окись азота (NO), двуокись азота (NO2), четырехокись азота (N2O4) и иногда азот

ный ангидрид (N2O5).

Кроме того, в отдельных случаях могут образовываться: не значительные количества цианистого водорода (HCN), метана

(СН4), этана (С2Н8), ацетилена (С2Н2), водорода (Н2), образу

ющихся при взрывчатом разложении гремучей ртути, а также сернистых газов (H2S и SO2).

Для практического осуществления мероприятий по борьбе с ядовитыми газообразными продуктами взрыва необходимо учи тывать свойства и сравнительную токсичность каждого газа, д также совместное токсическое действие их в случае одновре

менного присутствия в воздухе нескольких ядовитых газов.

Из образующихся при взрывных работах ядовитых газов наиболее опасными являются окислы азота и окись углерода. Сернистые газы занимают особое положение, поскольку преиму

щественное появление последних возможно только в серных и колчеданных шахтах. Свойства окиси углерода и сернистых га зов рассмотрены выше.

Окись азота — бесцветный газ, молекулярный вес 30.01; удельный вес по отношению к воздуху равен 1,037; вес 1 л газа при 0° и 760 мм рт. ст. 1,34 г. С кислородом воздуха окись азота легко реагирует и образует двуокись азота.

Двуокись азота — газ бурого цвета |

с молекулярным |

ве |

сом 46.01. Удельный вес по отношению к |

воздуху 1,58; вес |

1 л |

22

газа при 0° и 760 мм рт. ст. равен 2,053 г. Двуокись азота легко

переходит в четырехокись азота, имеющую |

молекулярный вес |

92,02. При 0° двуокись азота представляет |

собой бесцветную |

жидкость со своеобразным острым запахом. |

При 10° четырех |

окись азота желтеет, а при 22° переходит в желто-бурые пары, которые значительно темнеют при дальнейшем повышении тем пературы вследствие распада:

N2O4 2NO2.

Окислы азота обладают характерным резким запахом, дейст вуют раздражающе на слизистую оболочку глаз, носа, рта,

атакже на легкие и верхние дыхательные пути.

Вотличие от других газов, отравляющее действие окислов

азота проявляется не сразу, а через некоторое время (4—6 и бо лее часов).

Кратковременное действие концентрации окислов азота около 0,0025% вызывает кашель; концентрация 0,025% даже при крат

ковременном воздействии опасна для жизни. При тяжелых слу

чаях отравления смерть наступает от отека легких.

По Правилам безопасности, предельно допустимая концен трация окислов азота в действующих выработках в пересчете на N2O5 не должна превышать 0,0001% по объему (0,005 мг/л).

Окислы азота хорошо растворяются, поэтому одним из меро

приятий по борьбе с ними в шахтах является орошение забоя водой. Более эффективным средством является орошение забоя слабым раствором щелочей. Содержание окислов азота можно понизить применением для забойки гашеной извести (пушонки),

однако последняя вредно действует на слизистую оболочку глаз.

Значительно снижается содержание окислов азота при исполь зовании для взрывания качественных ВВ и соблюдении всех

правил заряжания и взрывания шпуров (хорошая забойка, су хие и непереуплотненные патроны для боевика и т. д.).

Наиболее эффективным средством для предупреждения отрав ления является интенсивное проветривание забоев после взры вания.

Содержание окислов азота в рудничном воздухе можно опре

делить путем химического анализа пробы воздуха. Непосред ственно в подземных выработках содержание окислов азота можно определять при помощи портативного прибора, который разработан инж. Ю. Ф. Гидасповым.

Принцип действия прибора основан на поглощении окислов азота реактивом Грисса, нанесенным на поверхность силикагеля. Количественное содержание окислов азота определяется колори метрически путем визуального сравнения исследуемой пробы со стандартной шкалой.

Прибор (рис. 9) представляет собой трубку из органического

стекла, состоящую из шести свинчивающихся частей: в средней

23

части прибора помещена стандартная шкала, состоящая из трех эталонов: /!, В и С.

Эталон А густо-розового цвета обозначает опасную концен трацию (0,01% NO2); эталон В розового цвета обозначает кон центрацию 0,00025 % NO2, что соответствует предельно допусти

мой концентрации этого газа, и бесцветный эталон С обозначает отсутствие окислов азота.

Рис. 9. Прибор для определения окислов азота:

а — схема прибора; б — общий вид: в — прибор в разобранном виде; 1 — ячейки; 2—кон трольная шкала; 3 —прокладки

На оба конца средней части трубки, где помещена шкала, навинчиваются последовательно заглушки с ячейками, в кото рых помещается силикагель, пропитанный реактивом Грисса.

Компрессорные газы состоят из смеси газов (СО, СН4. и другие углеводороды), образующихся в результате разложе ния и испарения при высокой температуре смазочных масел, при меняемых для смазки компрессоров. Эти газы, попадая вместе со сжатым воздухом в рабочие места, создают угрозу отравления ими работающих в забоях людей или могут быть причиной, взрыва.

Как известно, смазочное масло при высокой температуре раз лагается с образованием горючих газов; 20 г масла при разло

жении может превратить 1 м3 воздуха во взрывчатую смесь. По этому необходим постоянный контроль за наличием компрессор ных газов. Для предотвращения обогащения сжатого воздуха.

24

масляными парами рекомендуется применять для смазки ком-

прессоров только минеральные масла с высокой температурой вспышки и разложения и следить за исправностью охлаждаю щих устройств компрессора.

§ 4. РУДНИЧНЫЙ ГАЗ (МЕТАН)

1. Общие сведения

Из входящих в состав рудничной атмосферы газов весьма опасным является рудничный газ, обычно он выделяется в угольных шахтах, но встречается также в каменно-соляных,

калийных, стронцианитовых, серных, иногда железных, никеле вых и некоторых других. По своему составу рудничный газ состоит или из чистого метана СН4, или метана с примесью угле кислого газа СО2 (не более 5%) и азота N2; в небольших коли чествах также может быть примешан водород Н2, этан С2Нв, се роводород H2S, сернистый газ SO2 и окись углерода СО.

Многочисленные анализы, выполненные на ряде шахт Дон басса и Кузбасса, дали следующие усредненные результаты по>

количественному содержанию газов |

(в процентах по объему), |

||

входящих в состав рудничного газа (табл. 2). |

|

||

|

|

Таблица 2 |

|

Состав рудничного газа |

|

||

|

Составные газовые компоненты |

||

Бассейны |

сн, |

N2 |

соа |

|

|||

Кузнецкий ................. |

93,4 |

55 |

1,1 |

Донецкий ..................... |

96,4 |

3,5 |

0,1 |

При рассмотрении различных (химических, |

физических и фи |

||

зиологических) свойств рудничного газа имеют в виду свойства метана.

Метан — бесцветный горючий газ, |

не имеющий ни запаха, |

ни вкуса, физиологически безвреден, |

способен образовывать |

своздухом при определенных условиях взрывчатую смесь.

Вобычных условиях метан химически инертен и соединяется

лишь с галоидами (хлор). Метан трудно растворим в воде;

при нормальных условиях в одном объеме воды растворяется

всего 0,03 объема метана.

Удельный вес метана по отношению к воздуху 0,554, поэтому

он обычно собирается в верхних частях выработок, имеющих

небольшие скорости движения воздуха, и легко проникает через пористые перегородки.

25

Метан при концентрации его в рудничной атмосфере менее 5% горит при соприкосновении с источником воспламенения го лубым пламенем, а при содержании от 5 до 16% образует с воз

духом взрывчатую смесь.

Температура воспламенения метана обычно равна 650—750°, однако она может быть и выше и ниже этих пределов, что обу словлено давлением, под которым находится газо-воздушная

смесь, родом воспламенителя, |

способом воспламенения и дру |

|||||||||

|

|

|

гими факторами. При сопри |

|||||||

|

|

|

косновении с источником вос |

|||||||

|

|

|

пламенения |

метан загорается |

||||||

|

|

|

не |

сразу, |

а с |

некоторым за |

||||

|

|

|

позданием. |

При |

температуре |

|||||

|

|

|

воспламенителя |

650° запазды |

||||||

|

|

|

вание (индукция) |

составляет |

||||||

|

|

|

10 сек., при 1000°— 1 сек. При |

|||||||

|

|

|

концентрации |

метана |

более |

|||||

|

|

|

16% метано-воздушная смесь |

|||||||

|

|

|

не взрывчата, не поддерживает |

|||||||

|

|

|

горения |

и |

горит |

спокойным |

||||

|

|

|

пламенем |

лишь |

при |

наличии |

||||

|

|

|

притока кислорода извне. |

|||||||

Метан |

|

|

Наибольшей |

силой |

взрыва |

|||||

Рис. 10. Пределы взрываемости |

обладает |

|

метано-воздушная |

|||||||

смесь, содержащая 9,5 % ме |

||||||||||

метана в зависимости от содержа |

||||||||||

ния кислорода |

в воздухе: |

тана, так как при этом во |

||||||||

1 —взрывчатая смесь; |

2 — невзрывчатая |

взрыве участвует весь метан и |

||||||||

смесь, 3 — смеси, |

которые могут стать |

весь кислород воздуха. |

|

|||||||

взрывчатыми при |

добавлении в них све |

|

||||||||

метана с воздухом |

|

В зависимости от содержа |

||||||||

жего воздуха; 4 — неосуществимая смесь |

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

ния |

кислорода |

в |

рудничном |

||||

воздухе изменяется и предел взрываемости и горения метановоздушных смесей (рис. 10).

Взрывы рудничного газа дают два удара — прямой и обрат

ный. Прямой удар обусловливается быстрым нарастанием дав

ления, вызываемого расширением воздуха в месте взрыва под

влиянием высокой температуры (до 2650°), которое вызывает

воздушную волну значительной силы и высокой скорости распро странения. Обратный удар возникает вследствие разрежения,

образующегося в результате остывания воздушной среды в ме сте взрыва и конденсации водяных паров которые образуются при сгорании метана

СН4 + 2О2 =СО2 + 2Н2О.

1 После |

конденсации |

паров |

воды объем |

продуктов |

сгорания |

метана |

|

(т. е. объем |

углекислого |

газа) становится |

равным всего ‘/з |

суммы |

объемов |

||

метана и кислорода, принимавших |

участие |

в |

реакции. |

|

|

||

26

Обратный удар характеризуется меньшей силой, но разруше ния, причиняемые им, могут быть значительными, так как он распространяется на пути, уже подвергшемся действию прямого

удара.

На скорость распространения пламени метана влияет ряд факторов, а именно: процентное содержание метана в воздухе; состояние метано-воздушной смеси (т. е. находится она в покое или движении); наличие примесей других горючих газов; нали

чие и близость тел, способных поглощать тепло; условия дви жения горящей смеси по выработке—-наличие сужений, расши

рений и различных препятствий; состав атмосферного воздуха. При содержании СН4 8—9% скорость распространения пла мени больше, чем при содержании 5 или 14%. При низком со держании кислорода в воздухе процесс идет менее интенсивно.

Наоборот, наличие таких газов, как водород, этан ит. д., акти визирует течение процесса. Если на пути движения волны взры ва имеется загазированный забой, то метано-воздушная смесь в последнем может быть сжата воздушной волной и подожжена движущимся за ней пламенем, что даст повторный взрыв. Такие повторные взрывы оказываются нередко сильнее первоначаль ных, поскольку воспламенение смеси происходит уже при давле нии выше атмосферного. Различного рода препятствия, вызы вающие сжатие газа и приводящие его в колебательное движе

ние, способствуют переходу горения во взрыв.

При содержании СН4 выше 9,5% во время взрыва сгорает не весь метан, и поэтому после прохождения волны пламени в направлении прямого удара (первичное пламя) может возник нуть волна пламени в направлении обратного удара (вторичное пламя), это происходит вследствие воспламенения оставшегося несожженным газа.

2. Происхождение метана и формы сохранения его в угле

Метан образовывался вместе с угольными пластами в тече

ние длительных геологических периодов из |

остатков растений |

||

при их оторфенении и последующей метаморфизации. |

|||

Метан сохраняется в угле в виде: |

|

||

1) |

свободного газа, заполняющего трещины, пустоты, поры, и |

||

2) |

сорбированного (связанного) газа, |

т. е. сгущенного, |

|

в виде «пленки» на поверхности |

вещества |

(адсорбированного |

|

газа), |

или образующего с углем |

твердый |

раствор (абсорбиро |

ванного газа). Количество сорбируемого углем газа и соотноше

ние количеств газа, находящегося в угле в свободном и сорби рованном состоянии, изменяется в зависимости от изменения температуры и давления. При современных глубинах горных ра бот основная масса газа в угле находится в сорбированном со

стоянии. Количество сорбируемого углем газа повышается с ро стом газового давления и понижается с ростом температуры.

27

Взависимости от изменения этих условий сорбированный газ легко переходит в свободный или, наоборот, свободный в сорби рованный. Кроме метана, угли могут сорбировать и другие газы.

Внаибольших объемах сорбируется углем углекислый газ. Раз

личными углями сорбируются различные количества газа. Газоемкостью угля называется количество газа в свободном

исорбированном состоянии, которое может удержать уголь при данных условиях. Она измеряется объемом редуцированного

(приведенного к нормальным условиям) газа, приходящегося

на весовую единицу угля или на единицу его |

объема. Газоем- |

||||||||

кость углей определяется лабораторным путем. |

|

|

|

||||||

В табл. 3 приведены данные, характеризующие газоемкость |

|||||||||

различных типов природных углей [90]. |

|

|

Таблица 3 |

||||||

|

|

Газоемкость природных углей |

|

||||||

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

Газоемкость при |

|

Отношение |

|

||

|

|

|

|

|

t = 30° |

|

|

|

|

Уголь |

|

|

Выход |

и Р = 1 ат, мй]т |

|

газоемкости |

|||

|

|

летучих |

|

|

|

соа |

со, |

сн, |

|

|

|

|

веществ, % |

СО3 |

сн. |

N2 (при |

|||

|

|

|

|

Z=25°) |

сн. |

n2 |

N, |

||

Бурый .............................. |

|

|

60-50 |

13,9 |

3,2 |

__ |

4,3 |

_ |

— |

Длиннопламенный . |

. |

. |

50-42 |

11,7 |

3,1 |

— |

3,8 |

— |

— |

Газовый.......................... |

. |

|

44—25 |

7.5 |

2,3 |

0,5 |

3,3 |

15 |

4,6 |

Паровично-жирный |

. |

35-26 |

9,5 |

2,6 |

0,6 |

3,6 |

16 |

4,4 |

|

Коксовый.......................... |

|

|

26-18 |

— |

2.7 |

—-• |

—— |

— |

— |

Паровично-спекающийся 18—12 |

11,8 |

3,2 |

1,0 |

3,5 |

12 |

3,4 |

|||

Тощий.............................. |

|

|

12—8 |

— |

3,6 |

— |

|

— |

— |

Антрацит.......................... |

|

|

8—2 |

18,4 |

6,3 |

— |

2,9 |

— |

— |

Графит.............................. |

|

|

Менее 2 |

0,1 |

— |

— |

— |

— |

— |

Предельная метаноемкость углей, по И. М. Печуку, не превы

шает 35 м?1т.

При высоких давлениях, как показали исследования в ИГД АН СССР (В. В. Ходот), ископаемые угли могут поглощать до 60 др метана на 1 т угля.

Количество сорбируемого углем газа уменьшается с увели чением зольности и влажности угля. Данные о газоемкости угля используются практически для расчета газоносности угля в ес тественных условиях.

3. Газоносность углей и пород и газообильность шахт

Газоносностью называется количество газа (в кубических

метрах), содержащегося в 1 т или 1 м3 угольного пласта или породы в природных условиях в виде свободного и сорбирован ного газа. На основании изучения обширного материала о про

исхождении и химическом составе газов угольных месторожде

ний Кузбасса и Донбасса докт. техн, наук Г. Д. Лидин устано-

28