книги из ГПНТБ / Цифровая обработка сейсмических данных

..pdfвыбора параметров полосовой фильтрации удобен блок-тест, где для обработки одной сейсмограммы последовательно применяется серия узкополосных фильтров, сумма которых охватывает весь по лезный диапазон частот. Искомые параметры полосового фильтра определяются на основе анализа результатов фильтрации и осредненных значений амплитуд сейсмограммы на выходе различных фильтров. Описанные блоки-тесты применяются при обработке первого про филя на новой площади, а также каждый раз, когда изменение ис ходных сейсмических материалов требует выбора новых параметров фильтрации.

Кроме программ, предназначенных собственно для обработки данных, целесообразно иметь программы для анализа: вычисление энергетических спектров участков сейсмограмм, построение экспе риментальных функций распределения, функций взаимной корреля ции каналов, определение соотношения энергий когерентной и некогерентнон составляющих сейсмической записи в различных диапа зонах частот, вычисление истинных амплитуд сигналов и т. д. При менение их ограничивается задачами исследований и разработки новых приемов методики полевых работ и обработки данных.

Перейдем теперь к рассмотрению возможных графов обработки, в которых используют перечисленные выше варианты обработки. Наиболее простым и требующим минимальных затрат машинного времени является граф I — I I — X I I I , где коррекция кинематических поправок осуществляется визуально на основе выборки сейсмограмм ОГТ, коррекция же статических поправок не делается. Этот граф обработки оказывается довольно эффективным в благоприятной ситуации, когда корректирующие статические поправки малы (vt]- <

< 0 , 1 |

Т) и не снижают существенно |

эффективности суммирования. |

|

Следующим по сложности графом |

является |

I — I I — V — V I — X I I I , |

|

также |

основанный на визуальной коррекции, |

в данном случае уже |

|

и статических поправок. При этом целесообразно в блоках V и V I процедуры ВОТВ-1 и ВОТП-1 выполнять для небольшой части кана лов, ближайших к пункту взрыва. Порядок обработки I — I I — V I I — V I I I — X I I I включает весьма эффективную процедуру визуальной кор рекции статических поправок по временным разрезам ОТП и ОТВ. При этом в процедурах СУМ-2 и СУМ-3 по аналогии с предыдущим случаем можно ограничиться суммированием части сейсмических трасс.

Если |

оценивать соответствие этапов коррекции кинематических |

|||||

и статических поправок |

по помехоустойчивости и |

эффективности, |

||||

то вариантам V I I и V I I I |

в большей степени отвечают объединенные |

|||||

блоки I I — I I I и |

I I — I V . |

Следовательно, |

порядок обработки |

прини |

||

мает вид |

I — I I — I I I — V I I — V I I I — X I I I |

или I — I I — I V — V I I — V I I I — |

||||

X I I I . |

|

|

|

|

|

|

Переходя к автоматической коррекции статических поправок, |

||||||

получаем |

графы |

I — I I — I I I — V I I — V I I I — X I — X I I I |

и I — I I — I V — |

|||

V I I — V I I I — X I — X I I I . Из приведенных видов автоматической коррек |

||||||

ции статических |

поправок вариант I I I — V I I I — X I — я в л я е т с я |

самым |

||||

280

быстродействующим и достаточно эффективным. Вариант |

обработки |

в последовательностях Г— I I — I I I — V — V I — X — X I I I и |

I — I I — I I I — |

I X — X I I — X I I I в ряде случаев обеспечивает большую точность коррекции статических поправок, но обладает меньшей помехоустой чивостью и является заведомо более медленным.

На последней стадии обработки в условиях, когда не требуется специальных мер по увеличению разрешенное™ сейсмической записи, предпочтительным вариантом обработки, включающим оценку сте

пени ослабления кратных |

волн, служит X I V — X V I I I . |

Соответству |

ющие графы I — I I — I I I — V I I — V I I I — X I V — X V I I I и I — I I — I V — V I I — |

||

V I I I — X I — X I V — X V I I I |

являются, вероятно, наиболее |

универсаль |

ными из перечисленных, так как их эффективность остается устой

чивой |

в различных сейсмогеологических условиях. |

В |

случаях, когда ослабление многократных волн в процессе |

простого суммирования ОГТ является недостаточным, могут быть реализованы графы I - I I - I V - V I I - X I - X V I I и I — I I — I V — V I I — V I I I — X I — X I V — X I X . При этом следует иметь в виду, что в первом

графе предполагается визуальное либо автоматическое выделение |

|

кратных волн на этапе, предшествующем |

блоку X V I I . Второй граф |

в меньшей степени связан с предыдущей |

обработкой, но является |

более |

трудоемким. |

|

|

Специализированные графы I — I I — I V — V I I — V I I I — X I — X V |

и |

||

I — I I — I V — V I I — V I I I — X I — X V I , направленные на увеличение |

раз |

||

решенное™ |

записи на временных разрезах ОГТ, в ряде случаев це |

||

лесообразно |

комплексировать с блоком X X I , т. е. осуществлять |

об |

|

работку в последовательности I — I I — I V — V I I — V I I I — X I — X V — X X I |

|||

или |

1 - П - Г 7 — V I I — V I I I — X I — X V I — X X I . |

|

|

Итак, нами рассмотрено 17 графов обработки в порядке увеличения их сложности, трудоемкости и соответствующего роста затрат ма шинного времени. Указанные характеристики могут быть оценены количественно по числу обращений в ходе обработки к внешним устройствам ЭВМ, количеству вариантов этапов (блоков) и входя щих в них процедур, их технологичности и быстродействию. Важ ным фактором, влияющим на выбор того или иного графа, является количество и содержание ручного труда, т. е. работы геофизиковинтерпретаторов .

Процесс обработки будет эффективен только при тщательно пред усмотренном и организованном взаимодействии ЭВМ—интерпретатор. В частности, весьма важный вопрос об оптимальном количестве од новременно обрабатываемых сейсмических профилей решается с уче том числа этапов обработки, трудоемкости и продолжительности выполнения каждого этапа на ЭВМ и в группе интерпретации. Со вершенно очевидно, что оптимизация графа обработки может быть ^произведена только с учетом конкретных особенностей конфигура ций ЭВМ и организации процесса обработки на геофизическом вы числительном центре (ВЦ).

Таким образом, формализованный (обоснованный количественно) выбор оптимальных графов обработки представляет достаточно

281

сложную вариационную задачу. Для ее решения требуется принять некоторые количественные критерии, характеризующие быстродей ствие графа, его геофизическую эффективность, технологичность, учитывая также используемую конфигурацию ЭВМ и организацион ную структуру геофизического предприятия. Разработка этих кри териев и методики решения подобных задач при обработке сейсмиче ских данных является одной из важнейших задач ближайшего будущего.

О Р Г А Н И З А Ц И Я Ц И Ф Р О В О Й О Б Р А Б О Т К И С Е Й С М И Ч Е С К И Х Д А Н Н Ы Х

Организационная структура подразделения, занятого цифровой обработкой сейсмических данных, строится по принципу четкого разделения труда между отдельными специализированными группами исполнителей, одни из которых непосредственно участвуют в под готовке и обработке материалов, другие выполняют функции обслу живания и контроля. Один из возможных вариантов организации об работки сейсмических данных показан в виде блок-схемы на рис. 118.

Непосредственно при вычислительном центре создается отдел централизованной обработки и интерпретации сейсмических мате риалов, который содержит ряд независимых интерпретационных групп, обслуживающих полевые партии. Центральная интерпрета ционная группа (ЦИГ) является в этой структуре основным звеном, так как ею проводится вся обработка и интерпретация материалов, подготавливается и защищается отчет по данному проекту. ЦИГи связаны с вычислительным центром через группу приема и выдачи данных (ГПВД) х . Эта группа осуществляет диспетчерские функции:

1 В э т у |

ж е г р у п п у с л е д у е т отнести п е р с о н а л , п р о и з в о д я щ и й ф о т о о б р а б о т к у |

в р е м е н н ы х |

р а з р е з о в . |

|

ГТР |

Р и с . 118. |

Б л о к - с х е м а |

|

о р г а н и з а ц и и |

о б р а |

|

ботки |

с е й с м и ч е с к и х |

|

д а н н ы х на Э В М .

ГРОМО

282

распределение машинного времени между ЦИГами, контроль за расходованием и учет его; проводит проверку заданий, поступающих из ЦИГов, и передает их на ВЦ вместе с магнитными пленками, со держащими сейсмические записи; получает из ВЦ результаты компиляционной проверки вариантов обработки и результаты обработки в виде временных разрезов; проводит их первичное оформление и передает в ЦИГи.

Пробивку перфокарт по заказам ЦИГов осуществляет группа перфорации (ГП). В данной схеме связь ГП и ЦИГов проводится через ГПВД, однако в отдельных случаях может быть целесообразна прямая связь между ЦИГами и ГП, особенно в тех случаях, когда отдел перфорации оборудован в том же здании, где расположены ЦИГи.

Вычислительная машина и устройства для воспроизведения вре менных разрезов обслуживаются группой операторов (ГО), в функ ции которых входит загрузка информации (перфокарт и магнитных лент) в ЭВМ перед началом и в процессе исполнения заданий в соот ветствии с указаниями ЦИГ; проверка правильности считывания информации и контроль за ходом исполнения варианта обработки по предусмотренным системой математического обеспечения диагно стикам, выдаваемым на АЦПУ; устранение некоторых ошибок в за дании, если это можно сделать в короткий промежуток времени *; работа за пультами устройства воспроизведения временных разре зов 2 .

Проверку, профилактическое обслуживание и ремонт всех элек тронных блоков машины и внешних устройств проводит группа обслуживания электроники (ГОЭ), состоящая из нескольких инже неров-радиотехников и техников-механиков, обеспечивающих конт роль за работой системы электропитания и кондиционирования воздуха. Сотрудники этой группы, так же как и операторы, работают посменно, так как эффективное использование всего оборудования возможно только при его круглосуточной работе.

Очень важную роль во всем комплексе работ играет |

группа раз |

работки и обслуживания математического обеспечения |

(ГРОМО). |

В современных обрабатывающих комплексах сами |

электронные |

устройства устаревают значительно медленнее, чем математическое обеспечение. Это объясняется тем, что именно математическое обес печение определяет геофизическую сущность обработки и влияет на геологическую эффективность работ в целом. Кроме того, совер шенствование математического обеспечения не требует капитальных затрат. Поэтому, даже получив обрабатывающий центр с готовым математическим обеспечением, необходимо иметь группу квалифи цированных геофизиков и математиков-программистов, которые на начальном этапе производят опробование и запуск общего и геофи-

1 |

В п р о т и в н о м с л у ч а е з а д а н и е в о з в р а щ а е т с я в Ц И Г д л я и с п р а в л е н и я о ш и б к и . |

||

2 |

В с е параметры |

в о с п р о и з в е д е н и я (масштабы, вид з а п и с и , |

параметры ана |

л о г о в о й ф и л ь т р а ц и и |

и А Р У , если н е о б х о д и м о ) з а д а ю т с я Ц И Г |

в соответствии |

|

с принятыми стандартами . |

|

||

283

зического математического обеспечения, а затем переключаются на совершенствование геофизического обеспечения. Группа необ ходима также для совершенствования математического обеспечения с целью сокращения затрат машинного времени и дополнения ком плекса новыми программами, направленными на решение специфи ческих для данного региона геологических задач. ГРОМО непосред ственно связана с вычислительным центром, контролируя работу существующего математического обеспечения и проводя отладку и тесты новых программ. Кроме того, эта группа имеет тесный кон такт с ЦИГами, получая от них заказы на создание модификаций существующих и разработку новых программ.

Организацию взаимодействия отдельных групп и контроль за технологией работ, геологическими и экономическими результатами осуществляет группа технического руководства (ГТР). В ее состав входит начальник подразделения, главный инженер, отвечающий прежде всего за состояние работ на вычислительном центре, главный геофизик, контролирующий весь технологический процесс обработки данных, и главный геолог, концентрирующий внимание на геоло гических результатах. Кроме того, должна быть небольшая группа наиболее квалифицированных геофизиков, выполняющих консуль тации в ЦИГах, обобщающих и распространяющих передовой опыт отдельных групп, внедряющих стандартные последовательности об работки и параметры применяемых программ, организующих и конт ролирующих взаимодействия полевых партий и ЦИГов.

Такой в самых общих чертах должна быть организационная структура подразделения, проводящего цифровую обработку сей смических данных на ЭВМ среднего класса. Последовательность работ выглядит следующим образом. Полевая партия по мере за полнения магнитных пленок записями высылает их с сопроводитель ными документами в центр, где они сразу поступают в архив при ВЦ. Интерпретационная группа в полевой партии на основе сопроводи тельных документов (первичных воспроизведений сейсмограмм, то пографических данных, геометрии расстановки, данных микросейсмокаротажа, рапортов операторов) подготавливает документы, не обходимые при последующей обработке и интерпретации сейсмиче ских материалов. В число этих документов входят данные о первичных поправках за пункт взрыва и пункт приема, схема наблюдений с ука занием всех отклонений от стандартов, имевших место при проведе

нии |

работ, |

положение |

профиля на местности, поверхностный |

рель |

еф, |

глубины взрывов |

и величины зарядов. Все подготавливаемые |

||

в партии |

материалы |

должны оформляться таким образом, |

чтобы |

|

не требовалось их дополнительной переработки в ЦИГе, т. е. чтобы они могли непосредственно использоваться для пробивки перфокарт, наклейки на окончательные временные разрезы и т. п. Оформленные материалы после подготовки профиля целиком доставляются в ЦИГ данной партии, где происходит официальная передача материалов, оформляемая актом. В акте, кроме перечисления принимаемых ма териалов, дается оценка его качества и формулируются рекоменда-

284

ции по методике дальнейших полевых работ. Целесообразно к мо

менту |

приемки иметь в ЦИГе результаты демультиплексации |

запи |

||

сей по |

этому профилю. Наличие |

этих результатов |

свидетельствует |

|

о том, что материал удалось успешно ввести в ЭВМ. |

|

|||

После завершения приемки |

полевых материалов ЦИГ присту |

|||

пает к |

подготовке первого задания в соответствии |

с принятым |

гра |

|

фом обработки. Отдаются на пробивку перфокарты с командами управления 1 и данными. После исполнения заказа в ГП перфокарты поступают в ЦИГ, где они проверяются и складываются в нужной последовательности. Подготовленный таким образом обрабатыва ющий блок передается в ГПВД и далее на ВЦ для проведения его компиляции. Результаты компиляции с диагностиками выявленных ошибок, отпечатанные на АЦПУ, возвращаются в ЦИГ для оконча тельной проверки и устранения ошибок. Только после этого блок вместе с памяткой оператору и заказом на вариант воспроизведения

передается в ГПВД, где, подготовив необходимые магнитные |

пленки |

с демультиплексированными записями и чистые пленки для |

записи |

результатов обработки, его направляют на исполнение. Воспроиз веденные временные разрезы оформляются в ГПВД, подписывается шифр заказа, район работ, партия, номер профиля, номера сейсмо грамм.

Получив результат обработки и убедившись в отсутствии техни ческих ошибок, ЦИГ приступает к интерпретации данных, если это необходимо. Например, уточняет статические поправки или закон изменения скоростей. После этого ЦИГ приступает к подго товке следующего задания по данному профилю, готовит перфокарты, проводит компиляцию и т. д.

Так последовательными этапами обработка проводится по всем профилям. Как уже отмечалось, в обработке параллельно находится несколько профилей и состав ЦИГа подбирается таким образом, чтобы скорость обработки соответствовала скорости получения по левых материалов.

Частично во время обработки, но главным образом после ее завершения ЦИГ приступает к окончательной интерпретации мате риалов и подготовке отчета. В том случае, когда внутри ЦИГ су ществует четкое разделение труда и составлением заданий занимается специальный персонал, то целесообразно по завершению обработки по данному проекту не переключать его на интерпретацию, а пере водить в другую ЦИГ с однотипным характером обработки.

Таким образом, мы рассмотрели в общих чертах один из вариантов организации и технологии цифровой обработки сейсмических данных. При широком внедрении цифровых обрабатывающих центров есте ственно будут возникать и другие варианты организационной струк туры применительно к конкретным условиям каждого предприятия.

1 Во многих случаях "перфокарты с командами управления могут исполь зоваться многократно, поэтому в ЦИГах создается картотека таких перфокарт и тем самым уменьшается средний объем пробивки перфокарт на одну сейсми ческую запись.

285

П Р И М Е Р Ы О Б Р А Б О Т К И С Е Й С М И Ч Е С К И Х Д А Н Н Ы Х Н А ЭВМ

Многообразие способов обработки сейсмических данных и гра фов обработки обусловлено обилием различных сейсмогеологических условий. По мере развития методики сейсморазведки в исследуемых

районах происходит |

становление |

графа обработки, обеспечива |

ющего достаточную |

эффективность |

сейсморазведки при решении |

тех или иных геологических задач. При условии достаточной разве дочной эффективности оптимальным графом обработки может счи таться наиболее экономичный, технологически совершенный и быст родействующий граф.

Использование ЭВМ среднего класса (типа БЗСМ-4, М-222, Минск-32 и др.) приводит к необходимости разделения выполняемых на ЭВМ процедур на две категории. К первой могут относиться обя зательные процедуры предварительной обработки: ЦАРА, ввод и коррекция поправок, фильтрация, суммирование по ОГТ, соста вляющие фонд стандартных операций. К нестандартным процедурам отнесем такие, как веерная и некоторые другие виды многоканаль ной фильтрации, Д-преобразование (миграция), а в простых районах также обратную фильтрацию.

Разделение процедур на стандартные и нестандартные является условным. Выполнено оно, прежде всего, по признаку трудоемкости. По мере переоснащения парка ЭВМ машинами более высокого класса, совершенствования математического обеспечения и техно логии процесса обработки данных на ЭВМ многие из ныне нестан дартных процедур станут вполне приемлемыми по трудоемкости, масштабы их применения могут возрасти и они, таким образом, пе рейдут в разряд стандартных.

Следовательно, сложность графа обработки информации также является условной — временной характеристикой.

Рассмотрим примеры применения нескольких графов предвари тельной обработки сейсмических записей, различающихся по слож ности. Простой граф обычно состоит из стандартных процедур. Он применяется при обработке массового материала. Сложный граф отличается включением более трудоемких процедур. Он может применяться лишь в опытно-методическом порядке для решения особо сложных задач.

Примеры простых графов обработки. На рис. 119, а представлен временной разрез, полученный в процессе аналоговой обработки дан ных 12-кратного прослеживания методом ОГТ. Применение метода ОГТ в данном районе (Восточно-Кубанский прогиб) обусловлено нало жением интенсивных кратных волн, исключающих возможность визу альной корреляции на временах, превышающих 2,8 с. Методом отра женных волн в данном районе изучено строение третичных и меловых отложений. Структура юрских и триасовых отложений, несогласно залегающих под меловыми, данными MOB совершенно не освеща лась. В результате аналоговой обработки данных метода ОГТ зна чительно ослаблены многократные отражения. Вместе с тем из-за

286

фазовых сдвигов, вызванных неточным вводом расчетных статиче ских и априорных кинематических поправок, динамическая вырази тельность основных горизонтов очень низкая, что сказывается на точности построений. Процесс цифровой обработки включал в каче стве дополнительных элементов коррекцию статических поправок по временным разрезам ОТП и ОТВ и коррекцию кинематических поправок на основании регулируемого суммирования с постоян ными скоростями, с представлением результата в виде энергосечений (рис. 119, б). Коррекция поправок позволила существенно повысить динамическую выразительность разреза и соответственно надежность построений.

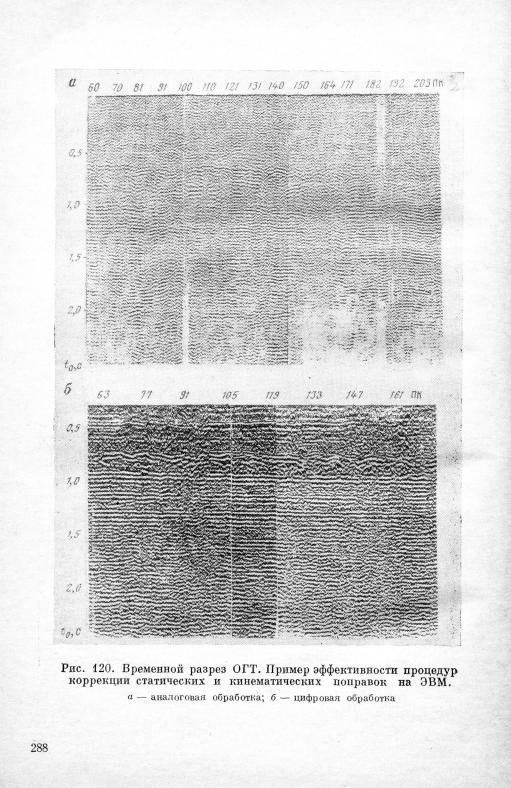

Эффективность цифровой обработки |

особенно четко проявляется |

в процессе коррекции статических и |

кинематических поправок. |

На рис. 120 приведен временной разрез ОГТ, полученный в резуль тате аналоговой и цифровой обработки материалов 12-кратного прослеживания в Волгоградском Поволжье. Как и в рассмотренном выше случае, из-за ошибок в статических и кинематических поправ ках аналоговая обработка данных метода ОГТ не обеспечила реше ние задачи картирования осадочных отложений. Обработка на ЭВМ позволила выделить ряд горизонтов, прослеживание которых ранее было невозможно.

Примеры сложного графа обработки. Рассмотрим пример иссле дования подсолевых отражающих горизонтов в районе, характери зующемся наличием мощной соленосной толщи в пластовом за легании. Априорные сведения о строении участка, основанные на данных MOB, аналогового варианта обработки ОГТ и скважинных работ, сводились к следующему (рис. 121).

Отражающие горизонты в надсолевой толще имеют квазигори

зонтальное |

залегание, |

хорошо |

|

|

|

|

|

|

|

||||

динамически выражены и уверенно |

Ю |

20 |

30 |

40 |

50 |

60 |

70 ПК |

||||||

прослеживаются |

по профилю. По |

г-1. |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 _ |

|||||

верхности |

соленосной толщи соот |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

ветствует |

опорный |

отражающий |

|

|

|

|

|

|

|

||||

горизонт на времени |

регистрации |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

1,4 с. Подошва |

галогенных |

отло |

|

|

|

|

|

|

|

||||

жений |

(подошва |

соли) |

прослежи |

|

|

|

|

|

|

|

|||

вается |

на |

записях |

MOB с пере |

|

|

|

|

|

|

|

|||

рывами, |

соответствующие |

отра |

|

|

|

|

|

|

|

||||

женные |

волны |

имеют |

сложную |

|

|

|

|

|

|

|

|||

интерференционную |

форму |

за |

|

|

|

|

|

|

|

||||

писи. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

В результате первичной цифро вой обработки, включающей из геофизических процедур только ввод расчетных поправок и сум мирование по ОГТ, получен вре-

L

менной разрез, представленный на |

Р и с - |

1 2 1 . Априорное представление |

рис. 122. |

о |

модели исследуемого разреза. |

19 З а к а з 312 |

289 |