- •Предисловие

- •Глава I

- •Гормоны и механизм их действия

- •Гормональная регуляция обмена веществ

- •Химический состав липопротеидов плазмы (% сухой массы)

- •Аполипротеиды плазмы человека

- •Глава 2

- •Принцип обратной связи в регуляции гормонов

- •Гипоталамическая регуляция

- •Гипофизотропные гормоны

- •Гипоталамические нейротрансмиттеры

- •Заболевания, связанные с нарушением секреции гормона роста

- •Акромегалия и гигантизм

- •Заболевания, связанные с недостаточностью гормона роста

- •Дифференциально-диагностические данные при различных видах низкорослости

- •Заболевания, связанные с нарушением секреции пролактина

- •Синдром гиперпролактинемии

- •Заболевания, связанные с нарушением секреции актг

- •Болезнь иценко-кушинга

- •Гипоталамический синдром пубертатного периода

- •Тиротропный гормон и ттг-секретирующие опухоли гипофиза

- •Гонадотропные гормоны и их роль в гипоталамо-гипофизарных заболеваниях

- •Заболевания, обусловленные нарушением секреции гонадотропинов

- •Гипопитуитаризм

- •Заболевания, сопровождающиеся гиперсекрецией гонадотропинов

- •Заболевания, связанные с нарушением функции задней доли гипофиза

- •Несахарный диабет

- •Гиперосмолярные синдромы

- •Синдром избыточной секреции вазопрессина

- •Глава 4

- •Биосинтез и механизм действия тироидных гормонов

- •Диагностика заболеваний щитовидной железы

- •Тироидстимулирующие антитела

- •Диффузный токсический зоб

- •Тиротоксическая аденома

- •Многоузловой токсический зоб

- •Аутоиммунный тироидит

- •Подострый тироидит

- •Безболевой и послеродовый тироидит

- •Фиброзный тироидит

- •Гнойный тироидит

- •Йоддефицитные заболевания (эндемический зоб)

- •Простой нетоксический или спорадический зоб

- •Рак щитовидной железы

- •Гипотироз

- •Глава 5

- •Паратгормон и механизм его действия

- •Кальцитонин и механизм его действия

- •Гиперпаратироз

- •Гипопаратироз

- •Глава 6

- •Морфология и физиология эндокринной функции поджелудочной железы

- •Классификация сахарного диабета

- •Классификация сахарного диабета (воз, 1985)

- •I. Клинические формы диабета

- •II. Нарушенная толерантность к глюкозе – латентный или скрытый диабет

- •III. Классы или группы статистического риска, или предиабет (лица с нормальной толерантностью к глюкозе, но с повышенным риском развития сахарного диабета):

- •Основные различия изд и инзд

- •Этиология

- •Патогенез

- •Методы лабораторной диагностики

- •Клиническая картина

- •Лечение

- •Биохимические параметры контроля диабета

- •Критерии компесации углеводного обмена

- •Коматозные состояния при диабете

- •Глава 7

- •Гомоны надпочечника и механизм их действия

- •Первичная хроническая недостаточность коры надпочечников (болезнь Аддисона)

- •Вторичная недостаточность коры надпочечников

- •Врожденная гипоплазия надпочечников

- •Острая недостаточность коры надпочечников

- •Врожденная гиперплазия коры надпочечников

- •Вирилизирующие опухоли коры надпочечников

- •Феминизирующие опухоли коры надпочечников

- •Гормонально-неактивные опухоли надпочечника

- •Первичный альдостеронизм

- •Гипоальдостеронизм

- •Феохромоцитома

- •Глава 8

- •Болезни мужских половых желез

- •Гипогонадизм

- •Классификация мужского гипогонадизма

- •I. Нарушение развития гонад

- •II. Нарушение развития протоков

- •III.Нарушение дифференцировки урогенитального синуса и гениталий (мужской псевдогермафродитизм)

- •Бесплодие у мужчин

- •Опухоли яичек

- •Болезни женских половых желез

- •Гипогонадизм

- •Классификация аменореи (по r.I.McLachlan и соавт. 1987).

- •Бесплодие у женщин

- •Опухоли и другие поражения яичников, сопровождающиеся нарушением секреции гормонов

- •Андрогенсекретирущие опухоли

- •Опухоли, секретирующие гонадотропин и стероидные гормоны

- •Высокодифференцированные тератомы, секретирующие гормоны

- •Глава I 5

- •Глава 2 43

- •Глава 4 186

- •Глава 5 279

- •Глава 6 311

- •Глава 7 421

- •Глава 8 472

Принцип обратной связи в регуляции гормонов

Отечественный ученый М.М. Завадовский, изучая закономерности в регуляции деятельности эндокринных желез, впервые в 1933 г. сформулировал принцип “плюс-минус взаимодействие”, получивший в дальнейшем название “принцип обратной связи”.

Под обратной связью подразумевается система, в которой конечный продукт деятельности этой системы (например, гормон, нейротрансмиттер и другие вещества) модифицирует или видоизменяет функцию компонентов, составляющих систему, направленную на изменение количества конечного продукта (гормона) или активности системы. Жизнедеятельность всего организма является следствием функционирования многочисленных саморегулируемых систем (выделительная, сердечно-сосудистая, пищеварительная, дыхательная и др.), находящихся в свою очередь под контролем нейроэндокринно-иммунной системы. Все перечисленное представляет, таким образом, комплекс различных саморегулируемых систем, находящихся в определенной степени зависимости и “подчиненности”. Конечный результат или активность системы может модифицироваться двумя путями, а именно путем стимуляции для увеличения количества конечного продукта (гормона) или повышения активности эффекта, или путем угнетения (ингибирования) системы с целью уменьшения количества конечного продукта или активности. Первый путь модифицирования называется положительной, а второй – отрицательной обратной связью. Примером положительной обратной связи является повышение уровня гормона в крови, стимулирующее высвобождение другого гормона (повышение уровня эстрадиола в крови вызывает высвобождение ЛГ в гипофизе), а отрицательной обратной связи, когда повышенный уровень одного гормона угнетает секрецию и высвобождение другого (повышение концентрации тироидных гормонов в крови снижает секрецию ТТГ в гипофизе).

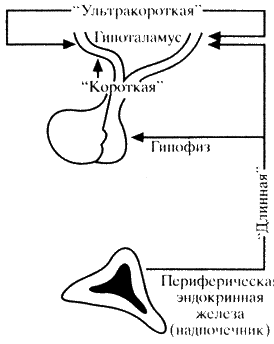

Гипоталамо-гипофизарная регуляция осуществляется механизмами, функционирующими по принципу обратной связи, в которых четко выделяются различные уровни взаимодействия (рис. 2).

Рис 2. Уровни функционирования обратной связи.

Под “длинной” цепью обратной связи подразумевается взаимодействие периферической эндокринной железы с гипофизарными и гипоталамическими центрами (не исключено, что и с супрагипоталамическими и другими областями ЦНС) посредством влияния на указанные центры изменяющейся концентрации гормонов в циркулирующей крови.

Под “короткой” цепью обратной связи понимают такое взаимодействие, когда повышение гипофизарного тропного гормона (например, АКТГ) модулирует и модифицирует секрецию и высвобождение гипофизотропного гормона (в данном случае кортиколиберина).

“Ультракороткая” цепь обратной связи – вид взаимодействия в пределах гипоталамуса, когда высвобождение одного гипофизотропного гормона влияет на процессы секреции и высвобождения другого гипофизотропного гормона. Этот вид обратной связи имеет место в любой эндокринной железе. Так, высвобождение окситоцина или вазопрессина через аксоны этих нейронов и посредством межклеточных взаимодействий (от клетки к клетке) модифицирует активность нейронов, продуцирующих эти гормоны. Другой пример, высвобождение пролактина и его диффузия в межваскулярные пространства приводит к влиянию на соседние лактотрофы с последующим угнетением секреции пролактина.

“Длинная” и “короткая” цепи обратной связи функционируют как системы “закрытого” типа, т.е. являются саморегулирующими системами. Однако они отвечают на внутренние и внешние сигналы, изменяя на короткое время принцип саморегуляции (например, при стрессе и др.). Наряду с этим на указанные системы влияют механизмы, поддерживающие биологический циркадный ритм, связанный со сменой дня и ночи. Циркадный ритм представляет собой компонент системы, регулирующий гомеостаз организма и позволяющий адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды. Информация о ритме день-ночь передается в ЦНС с сетчатки глаза на супрахиазматические ядра, которые вместе с эпифизом образуют центральный циркадный механизм – ”биологические часы”. Помимо механизма день-ночь, в деятельности этих “часов” принимают участие другие регуляторы (изменение температуры тела, состояние отдыха, сна и др.).

Супрахиазматическим ядрам принадлежит интегрирующая роль в поддержании биологических ритмов. Около 80% клеток супрахиазматических ядер возбуждается при действии ацетилхолина. Попытки изменить ритм деятельности ядер инфузией большого количества серотонина, дофамина, тиролиберина, вещества Р, глицина или g-аминомасляной кислоты оказались неэффективными. Однако в этой области обнаружены некоторые гормоны (вазопрессин, гонадолиберин, вещество Р), которые, несомненно, каким-то образом участвуют в механизмах поддержания биологических ритмов.

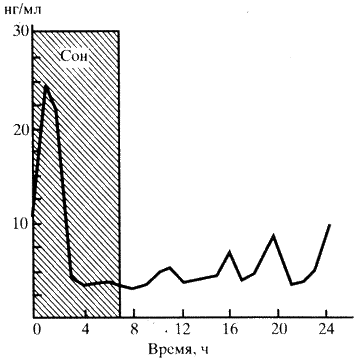

Секреция многих гормонов (АКТГ, СТГ, глюкокортикоиды и др.) подвержена на протяжении суток значительным колебаниям. На рис. 3 представлен суточный ритм секреции СТГ. Изучение циркадной секреции гормонов имеет большое клиническое значение, так как при некоторых заболеваниях (акромегалия, болезнь Иценко – Кушинга) нарушение суточного ритма секреции гормонов является важным дифференциально-диагностическим признаком, который используется в дифференциации синдромно сходной патологии.

Рис 3. Суточный ритм секреции СТГ.