Обработка осадков

.pdf61

Таблица 9 Значения коэффициента k в зависимости от влажности

сбраживаемого осадка

Режим |

Значение коэффициента k при влажности сбраживаемого |

||||||

|

|

осадка W, % |

|

|

|||

сбраживания |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

93 |

94 |

|

95 |

|

96 |

97 |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Мезофильный |

1,05 |

0,89 |

|

0,72 |

|

0,56 |

0,40 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Термофильный |

0,445 |

0,385 |

|

0,31 |

|

0,24 |

0,17 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Предел сбраживания беззольного вещества осадка a, %, зависит от химического состава этого вещества и определяется по формуле:

a = (0,92Сж + 0,62Су + 0,34Сб )100 |

,(121) |

|

при чем, Сж, Су и Сб – соответсвенно содержание жиров, углеводов и белков, г на 1 г беззольного вещества осадка.

Примечание. Если отсутствуют данные о химическом составе беззольного вещества сбраживаемого осадка, допускается принимать предел сбраживания а для осадков из первичных отстойников – 53 %, для избыточного активного ила – 44 %.

При сбраживании смеси осадков из первичных отстойников и избыточного активного ила предел сбраживания беззольного вещества такой смеси будет равен

62

a = |

o o u u |

, (122) |

|

a Qб + a Qб |

M без.

здесь, aо и au – соответственно предел сбраживания беззольного вещества осадка из первичных отстойников и избыточного активного ила, %;

Qбо и Qбu – соответственно расходы осадка из первичных отстойников и избыточного активного ила по беззольному веществу, т/сут.

Расход осадка из первичных отстойников по беззольному веществу, т/сут,

|

б |

|

Qc (100 |

−W o )(100 |

−З ) |

,(123) |

|

Q |

|

= |

o |

Г |

o |

|

|

|

|

|

|

|

|||

o |

|

|

10000 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

где: Qсо - расход осадка из первичных отстойников по сухому веществу, т/сут;

Wor - гигроскопическая влажность осадка из первичных отстойников, Wr = 3…10 %;

Зо – зольность осадка из первичных отстойников, Зо = 25…35%; Расход осадка из первичных отстойников по сухому веществу,

т/сут,

Qc = |

СЭKвв Q |

, |

(124) |

|

o |

106 |

св |

|

|

|

|

|

|

|

63

где: С – концентрация взвешенных веществ в сточной воде, поступающей в первичные отстойники, мг/л;

Э – эффективность задержания взвешенных веществ (степень очистки по взвешенным веществам) в первичных отстойниках, единицы;

kвв – коэффициент, учитывающий увеличение объема осадка за счет крупных фракций взвешенных веществ, не учитываемых при отборе проб воды на анализ, kвв=1,1…1,2.

Qсв – расходсточных вод, м3/сут.

Расход избыточного активного ила по беззольному веществу, т/сут,

Quб = (100 −WГu )(100 −Зu ) ,(125)

10000

здесь: Qcu – расход избыточного активного ила по сухому веществу, т/сут;

Wur – гигроскопическая влажность избыточного активного ила, Wur = 5…15%;

Зu – зольность активного ила, Зu = 12…35 % (принимается в зависимости от типа аэротенка и режима его работы).

Расход избыточного активного ила по сухому веществу, т/сут,

Qc = 0,8С(1−Э)+0,3Lo −b Q , (126) u 106 св

при чем: L о – величина БПКполн. поступающих в аэротенк сточных вод, мг/л;

64

b – вынос взвешенных веществ из вторичных (третичных и т.д.) отстойников, принимается в зависимости от типа аэротенка и режима его работы, мг/л.

Количество беззольного вещества в сбраживаемом осадке, т/сут,

M без. = Qоб +Quб . (127)

Диаметр трубопровода для отвода газа от метантенков, м,

DГ = |

4Г |

, (128) |

|

3600 24πvГ

3600 24πvГ

где, vГ – скорость движения газа в трубопроводе, равная: для трубопроводов больших диаметров – 10…15 м/с; для трубопроводов малых диаметров – 4…5 м/с.

Диаметр трубопровода отвода газа от одного метантенка, м,

dГ = |

4Г |

. (129) |

|

|

3600 24πnvГ |

Диаметры трубопроводов подачи сбраживаемого осадка к метантенкам и к одному метантенку определяются с использованием, соответственно, формул (28) и (27); диаметры трубопроводов отводящих

65

сброженный осадок на дальнейшую обработку от метантенков и одного метантенка – формул (37) и (21).

Загрузка осадка в метантенк осуществляется в верхнюю зону рабочей части сооружения, а выгрузка – из нижней зоны.

Отбор воды выделившейся в процессе сбраживания осадка производится на разных уровнях по высоте сооружения. Диаметры трубопроводов для отвода этой воды от метантенка и подачи ее на очистные сооружения можно рассчитать соответственно по формулам (29) и (30), учитывая выражение (10), приняв при этом: W1 равной влажности сбраживаемого осадка, а W2 – сброженного осадка. Влажность сброженного осадка из первичных отстойников составляет 92 %, избыточного активного ила – 94 %, а их смеси вычисляется по формуле

(116).

2.2. Аэробные стабилизаторы

Аэробной стабилизации следует подвергать неуплотненный или уплотненный в течение не более 5 часов активный ил, а также смесь его с сырым осадком. При этом процесс должен осуществляться при температуре 8÷350С.

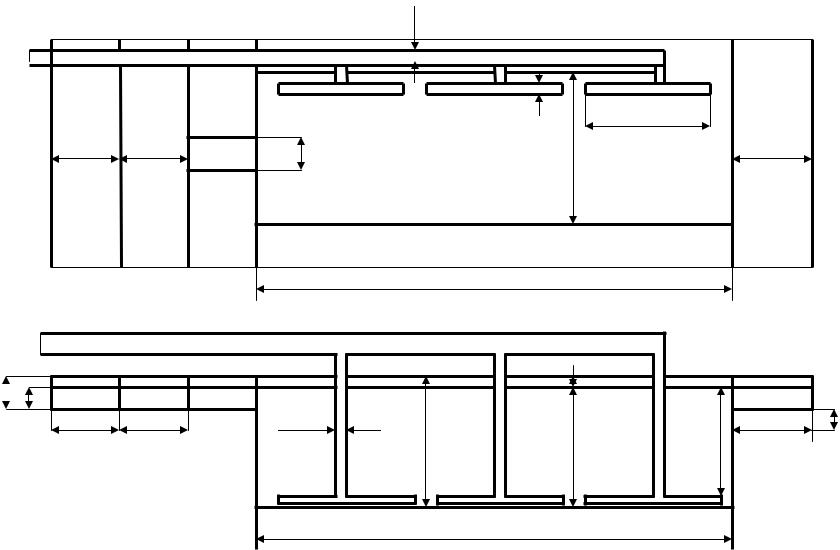

В конструктивном отношении аэробные стабилизаторы аналогичны аэротенкам вытеснителям (рис.11), а методики их расчета во многом схожи.

Продолжительность стабилизации определяется с учетом вида осадка и его температуры по формуле, сут,

t = (to + 0,02(20 −Tа )(τ +5)) 1,08(20−Tc ) ,(130)

66

где: to – продолжительность стабилизации осадка при температуре осуществления процесса (температуре в стабилизаторе) Tсо = 20 0С, принимается в зависимости от вида осадка: для уплотненного активного ила – tо = 2…5 сут; для смеси осадка из первичных отстойников и уплотненного избыточного активного ила – tо = 8…12 сут; для осадков производственных сточных вод – по экспериментальным данным и, как правило, в этом случае – to = 8…18 сут;

Ta – расчетная температура сточных вод в аэротенке, оС;

τ - возраст избыточного активного ила, устанавливается в зависимости от условий аэрации сточных вод в аэротенках по табл.10;

Tс – расчетная температура в стабилизаторе, Tс = 8…350С. Продолжительность стабилизации смеси избыточного активного

ила и осадка из первичных отстойников существенно зависит от соотношения их количеств. Поэтому окончательное значение продолжительности стабилизации следует уточнять по выражению, сут,

tc = t +2B′ , |

(131) |

при чем, В′ - доля беззольного вещества осадка из первичных отстойников в беззольном веществе смеси его с избыточном активным илом, равная

|

Qб |

|

|

B′ = |

o |

. |

(132) |

|

|||

Мбез. |

|

||

|

|

|

67 |

|

|

|

|

|

|

Dвр |

|

|

|

|

|

|

Dв.ст. |

la |

|

|

|

Вк |

bк.с. |

bк.к. |

B |

bк.с. |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

Lк |

|

|

|

|

|

|

|

h2 |

|

|

Hk |

hк |

|

Dв.ст. |

|

|

|

|

Вк |

bк.с. |

h1 |

bк.с. |

hк |

|

|

|

|

H |

ha |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Lк |

|

|

|

|

|

|

Рис.11. Расчетная схема коридора аэробного стабилизатора |

|

|

|

|

68 |

|

|

|

|

|

Таблица 10 |

|

Технологические характеристики аэротенков |

||

|

|

|

|

Режим нагузок по |

|

Возраст активного |

|

загрязняющим |

|

Сооружения |

|

|

ила, сут. |

||

веществам |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Аэротенки продленной |

|

|

|

аэрации |

|

|

|

|

|

Низкие |

|

Циркуляционные |

25…50 |

|

окислительные каналы |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Аэрируемые |

|

|

|

биологические пруды |

|

|

|

|

|

|

|

Аэротенки обычные |

|

|

|

|

|

|

|

Аэротенки с |

|

Средние |

|

регенераторами |

3…15 |

|

|

|

|

|

|

Аэротенки |

|

|

|

высокопроизводительные |

|

|

|

|

|

Высокие |

|

Аэротенки |

0,5…2 |

|

высоконагружаемые |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

Количества беззольного вещества осадка из первичных отстойников Qбо и беззольного вещества смеси его с избыточным активным илом определяются аналогично этим же величинам для метантенков по формулам (123) – (127).

Рабочий объем аэробного стабилизатора, м3,

V = |

Qtc |

, |

(133) |

|

|||

|

N |

|

|

69

здесь: Q – расход сбраживаемого осадка, м3/сут;

N – количество рабочих стабилизаторов, принимается не менее 2. Рабочий объем секции стабилизатора, м3,

Vc = |

V |

|

|

, |

(134) |

||

|

nc

где, nс – число рабочих секций в стабилизаторе, принимается не менее 2.

Ширина секции, м,

Вс =bn |

, |

(135) |

|

здесь: b – ширина коридора секции, м; |

|

|

|

n – число коридоров в секции, n = 2…4. |

|

|

|

Ширина коридора секции, м, |

|

|

|

b = k |

h |

, |

(136) |

|

b 1 |

|

|

при чем: kb – коэфициент пропорциональности, kb = 1…2; h1 – рабочая глубина аэробного стабилизатора, h1 = 1,5…6м. Длина коридоров аэробного стабилизатора, м,

70

Lk = |

Vc |

. |

(137) |

|

Bch1 |

||

|

|

|

Примечание. Длина коридоров аэробного стабилизатора должна быть 36…114 м. Если это условие не выполняется, то следует скорректировать ширину коридоров, их количество в секциях и количество секций в стабилизаторе. При этом принятое значение длины коридоров должно быть кратно 6, т.к. при таких габаритах сооружение выполняется из сборного железобетона с использованием стандартных железобетонных плит.

Ширина аэробного стабилизатора, м,

В = Nc Bc , |

(138) |

|||

здесь, Nс – общее количество секций в стабилизаторе, |

|

|||

Nc = nc + nc. p. , |

(139) |

|||

где, nc.p. – число резервных секций |

|

|

|

|

nc. p. ≥ |

nс |

. |

(140) |

|

2 |

||||

|

|

|||

|

|

|

||

Полная глубина аэробного стабилизатора, м,