- •Нервные болезни

- •Авторский коллектив

- •Условные сокращения

- •Русскоязычные сокращения

- •Латинские сокращения

- •Предисловие

- •Глава 1. Основные этапы становления и развития отечественной неврологии

- •Вопросы для контроля

- •2.1. Развитие нервной системы эмбриона человека

- •2.2. Структурные элементы нервной системы, их морфологические и физиологические свойства

- •Вопросы для контроля

- •Глава 3. Чувствительность и ее нарушения

- •3.1. Виды чувствительности

- •3.2. Проводники чувствительности

- •3.3. Исследование чувствительности

- •3.4. Виды нарушений чувствительности

- •3.5. Варианты и типы нарушений чувствительности

- •Вопросы для контроля

- •Глава 4. Движения, рефлексы и их расстройства

- •4.1. Клиническая симптоматика и диагностика двигательных расстройств

- •4.2. Симптомы поражения корково-мышечного пути на разных уровнях

- •Вопросы для контроля

- •Глава 5. Спинной мозг и симптомы его поражения

- •5.1. Строение спинного мозга

- •5.2. Симптомокомплексы поражения сегментарного и проводникового аппаратов спинного мозга

- •5.3. Симптомокомплексы поражения спинного мозга на разных уровнях

- •Вопросы для контроля

- •Глава 6. Топическая диагностика поражений черепных нервов

- •6.1. I пара: обонятельный нерв (n. olfactorius)

- •6.2. II пара: зрительный нерв (n. opticus)

- •6.3. III пара: глазодвигательный нерв (n. oculomotorius)

- •6.4. IV пара: блоковый нерв (n. trochlearis)

- •6.5. VI пара: отводящий нерв (n. abducens)

- •6.6. Иннервация взора

- •6.7. V пара: тройничный нерв (n. trigeminus)

- •6.9. VIII пара: преддверно-улитковый нерв (n. vestibulocochlearis)

- •6.11. XI пара: добавочный нерв (n. accessorius)

- •6.12. XII пара: подъязычный нерв (n. hypoglossus)

- •6.13. Бульбарный и псевдобульбарный параличи

- •6.14. Альтернирующие синдромы поражения ствола головного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 7. Топическая диагностика поражений мозжечка, экстрапирамидной системы и подкорковых ганглиев

- •7.1. Мозжечок и симптомы его поражения

- •7.2. Экстрапирамидная (стриопаллидарная) система и симптомы ее поражения

- •7.3. Таламус

- •7.4. Внутренняя капсула

- •Вопросы для контроля

- •Глава 8. Кора больших полушарий головного мозга и симптомы ее поражения

- •8.1. Строение коры головного мозга

- •8.2. Локализация функций в коре полушарий. Понятие об анализаторах

- •8.3. Симптомокомплексы поражения долей головного мозга

- •8.4. Симптомы раздражения коры головного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 9. Топическая диагностика поражений периферической нервной системы

- •9.1. Строение и симптомокомплексы поражения разных отделов периферической нервной системы

- •9.2. Общие симптомы поражения периферической нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 10. Вегетативная нервная система и симптомы ее поражения

- •10.1. Центральный отдел вегетативной нервной системы

- •10.2. Периферический отдел вегетативной нервной системы

- •10.3. Особенности вегетативной иннервации и симптомы ее нарушения на примере некоторых внутренних органов

- •Вопросы для контроля

- •Глава 11. Оболочки мозга и спинномозговая жидкость

- •11.1. Оболочки головного и спинного мозга

- •11.2. Желудочки головного мозга и спинномозговая жидкость

- •11.3. Исследование спинномозговой жидкости

- •Вопросы для контроля

- •Глава 12. Кровоснабжение головного и спинного мозга, симптомы его нарушения

- •12.1. Кровоснабжение головного мозга

- •12.2. Кровоснабжение спинного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 13. Методика краткого исследования в клинической неврологии

- •Вопросы для контроля

- •Глава 14. Дополнительные методы исследования в клинической неврологии

- •14.1. Клиническая электроэнцефалография

- •14.2. Магнитная диагностика

- •14.3. Электронейромиография

- •14.4. Эхоэнцефалоскопия

- •14.5. Ультразвуковая доплерография сосудов головы и шеи

- •14.6. Дуплексное сканирование сосудов шеи

- •14.7. Краниография

- •14.8. Спондилография

- •14.9. Компьютерная томография

- •14.10. Магнитно-резонансная томография

- •14.11. Магнитно-резонансная спектроскопия

- •14.12. Позитронно-эмиссионная томография

- •14.13. Методы исследования вегетативной нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 15. Закрытая черепно-мозговая травма

- •15.1. Патогенез черепно-мозговой травмы

- •15.2. Классификация черепно-мозговых травм

- •15.3. Диагностика черепно-мозговых травм

- •15.4. Лечение черепно-мозговых травм

- •Вопросы для контроля

- •16.1. Патоморфология

- •16.3. Классификация последствий черепно-мозговой травмы

- •16.4. Клиническая картина

- •16.5. Диагностика

- •16.6. Лечение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 17. Закрытые травмы спинного мозга

- •17.1. Классификация

- •17.2. Этиология и патогенез

- •17.3. Патоморфология

- •17.4. Клиническая картина

- •17.5. Диагностика

- •17.6. Лечение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 18. Травматические поражения периферической нервной системы

- •18.1. Классификация

- •18.2. Клиническая картина

- •18.3. Диагностика

- •18.4. Лечение

- •18.5. Компрессионно-ишемические невропатии

- •Вопросы для контроля

- •Глава 19. Болезни периферической нервной системы

- •19.1. Радикулопатии

- •19.2. Полиневриты (полирадикулоневриты, полиневропатии)

- •19.3. Невропатия лицевого нерва

- •Вопросы для контроля

- •Глава 20. Инфекционные и паразитарные заболевания нервной системы

- •20.1. Менингиты

- •20.2. Энцефалиты

- •20.3. Нейросифилис

- •20.4. Герпетические поражения нервной системы

- •20.5. НейроСПИД

- •20.6. Паразитарные заболевания головного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 21. Демиелинизирующие заболевания

- •21.1. Рассеянный (множественный) склероз

- •21.2. Острый рассеянный энцефаломиелит

- •21.3. Другие демиелинизирующие заболевания

- •Вопросы для контроля

- •Глава 22. Сосудистые заболевания головного мозга

- •22.1. Факторы риска мозгового инсульта

- •22.2. Классификация сосудистых заболеваний головного мозга

- •22.3. Физиологические особенности мозгового кровообращения

- •22.4. Патофизиология ишемического повреждения головного мозга

- •22.5. Этиология и патогенез ишемических нарушений мозгового кровообращения

- •22.6. Острые нарушения мозгового кровообращения

- •22.7. Диагностика острых нарушений мозгового кровообращения

- •22.8. Лечение острых нарушений мозгового кровообращения

- •22.9. Профилактика острых нарушений мозгового кровообращения

- •22.10. Хронические нарушения мозгового кровообращения

- •Вопросы для контроля

- •Глава 23. Сосудистые заболевания спинного мозга

- •23.1. Этиология и патогенез нарушений спинального кровообращения

- •23.2. Преходящие нарушения спинального кровообращения

- •23.3. Ишемический спинальный инсульт

- •23.4. Геморрагический спинальный инсульт

- •23.5. Лечение спинальных инсультов

- •Вопросы для контроля

- •Глава 24. Эпилепсия и пароксизмальные расстройства сознания неэпилептической природы

- •24.1. Эпилепсия. Этиология и патогенез

- •24.2. Международная классификация эпилептических приступов (Киото, 1981) и их клиническая картина

- •24.3. Международная классификация (Нью-Дели, 1989) и клинические проявления основных форм эпилепсии

- •24.4. Диагностика эпилепсии

- •24.5. Лечение эпилепсии

- •24.6. Синкопальные состояния

- •24.7. Нарушения сознания, обусловленные недостаточностью мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне

- •24.8. Дисметаболические состояния

- •24.9. Гипервентиляционный синдром

- •24.10. Псевдоэпилептические приступы

- •24.11. Лечение синкопальных состояний

- •Вопросы для контроля

- •Глава 25. Неврозы, астенические состояния и инсомнии

- •25.1. Неврозы

- •25.2. Неврастения

- •25.3. Истерия

- •25.4. Невроз навязчивых состояний

- •25.5. Астенические состояния

- •25.6. Инсомнии

- •Вопросы для контроля

- •Глава 26. Опухоли центральной нервной системы и сирингомиелия

- •26.1. Опухоли головного мозга

- •26.2. Опухоли спинного мозга

- •26.3. Диагностика и лечение опухолей центральной нервной системы

- •26.4. Сирингомиелия

- •Вопросы для контроля

- •Глава 27. Нейродегенеративные и наследственные заболевания с преимущественным поражением экстрапирамидной системы

- •27.1. Гепатолентикулярная дегенерация

- •27.2. Торсионная дистония

- •27.3. Хорея Гентингтона

- •27.4. Болезнь Галлервордена – Шпатца

- •27.5. Паркинсонизм

- •27.6. Множественные (системные) дегенерации

- •27.7. Миоклонус-эпилепсия

- •27.8. Генерализованный тик Туретта

- •27.9. Наследственное дрожание

- •27.10. Синдром беспокойных ног

- •Вопросы для контроля

- •Глава 28. Нарушение когнитивных функций

- •28.1. Болезнь Альцгеймера

- •28.2. Фронтотемпоральная деменция

- •28.3. Деменция с тельцами Леви

- •28.4. Сосудистые когнитивные нарушения

- •Вопросы для контроля

- •Глава 29. Нервно-мышечные заболевания

- •29.1. Миопатии

- •29.2. Миотонии

- •29.3. Миастения

- •Вопросы для контроля

- •Глава 30. Вегетативные расстройства

- •30.1. Синдромы вегетативных нарушений

- •30.2. Синдромы вегетативной гиперактивности

- •30.3. Синдромы нарушения терморегуляции

- •30.4. Синдром нарушения потоотделения

- •30.5. Гипоталамический синдром

- •30.6. Нейроэндокринные расстройства

- •30.7. Расстройства мотивации и влечения (булимия, жажда, изменение либидо и др.), сна и бодрствования

- •30.8. Периферические вегетативные синдромы

- •30.9. Болезни вегетативной нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 31. Токсические поражения нервной системы

- •31.1. Поражения веществами нервно-паралитического действия

- •31.2. Поражения веществами общеядовитого действия

- •31.3. Отравления веществами удушающего действия

- •31.4. Отравления техническими и бытовыми жидкостями

- •31.5. Отравления этиловым спиртом

- •31.6. Отравления мышьяком, марганцем, соединениями тяжелых металлов

- •31.7. Поражения нервной системы при различных формах наркоманий (токсикоманий)

- •31.8. Синдром последствий наркомании (токсикомании)

- •31.9. Принципы терапии наркомании (токсикомании)

- •31.10. Отравления лекарственными препаратами различных групп

- •Вопросы для контроля

- •Глава 32. Радиационные поражения нервной системы

- •32.1. Этиология, патогенез и патоморфология

- •32.2. Клиническая картина

- •32.3. Лечение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 33. Поражение нервной системы при воздействии экстремальных факторов

- •33.1. Гипоксия

- •33.2. Декомпрессия (кессонная болезнь)

- •33.3. Гипокинезия

- •33.4. Общее охлаждение

- •33.5. Перегревание

- •33.6. Вибрация

- •33.7. Шум, инфразвук и ультразвук

- •33.8. Ускорения

- •33.9. Электромагнитное излучение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 34. Соматоневрология (неврологические расстройства при заболеваниях внутренних органов)

- •34.1. Неврологические синдромы при раке внутренних органов

- •34.2. Расстройства нервной системы при заболеваниях сердца

- •34.3. Поражения нервной системы при заболеваниях легких

- •34.4. Поражения нервной системы при заболеваниях почек

- •34.5. Поражения нервной системы при заболеваниях печени

- •34.6. Поражения нервной системы при ревматизме

- •34.7. Поражения нервной системы при сахарном диабете

- •Вопросы для контроля

- •Глава 35. Неотложные состояния в неврологии

- •35.1. Основные неврологические синдромы, требующие неотложной терапии

- •35.2. Неотложная терапия при травмах нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 36. Нарушения сознания

- •36.1. Кома. Патогенез и классификация

- •36.2. Диагностика комы

- •36.3. Особые формы угнетения сознания

- •Вопросы для контроля

- •Глава 37. Медицинская реабилитация при заболеваниях и травмах нервной системы

- •37.1. Основные направления, принципы и формы реабилитации больных с поражениями нервной системы

- •37.2. Принципы и методология организации реабилитационного процесса

- •37.3. Медикаментозная терапия и средства реабилитации

- •37.4. Эффективность и преемственность реабилитации. Исходы

- •Вопросы для контроля

- •Литература

25.2. Неврастения

Невротический конфликт, лежащий в основе данной формы невроза, – это противоречие между реальными возможностями личности с одной стороны и завышенными требованиями к себе – с другой, т. е. «я не имею достаточно сил, но хочу». Наиболее частой причиной неврастении считается продолжительная психическая травматизация, приводящая к перенапряжению возбудительного и тормозного процессов или их подвижности. Неврастения может возникнуть у лиц с любым типом высшей нервной деятельности, однако чаще встречается при слабом типе.

Заболевание начинается постепенно. Характерны повышенная возбудимость, вспыльчивость, раздражительность, невозможность сосредоточиться, быстрая утомляемость при умственной нагрузке, неприятные ощущения в различных частях тела. Часто больные жалуются на физическую слабость, отсутствие ощущения бодрости, невозможность переносить ранее доступные психические и физические нагрузки. Постоянное эмоциональное напряжение приводит к расстройству сна, вегетативно-сосудистым нарушениям, проявляющимся тахикардией, колебаниями артериального давления, головной болью, болью в области сердца и в других органах, что иногда приводит к паническому страху за свою жизнь, ипохондрическому синдрому. Обычно выявляются равномерное оживление сухожильных и периостальных рефлексов, тремор век и пальцев рук, гипергидроз ладоней и подмышечных ямок; красный, иногда разлитой, стойкий дермографизм.

Различают гиперстеническую, гипостеническую и переходную формы неврастении.

Гиперстеническая форма характеризуется повышенной возбудимостью, вспыльчивостью и раздражительностью, плохой переносимостью состояния ожидания, эмоциональной лабильностью, чувством напряженности, тревоги, повышенной отвлекаемостью, рассеянностью, расстройствами сна в сочетании с вегетативно-сосудистой лабильностью, головной болью, болями в области сердца и в других органах.

Гипостеническая форма отличается постоянным ощущением общей слабости, разбитости, резким снижением работоспособности, быстрой истощаемостью внимания, сонливостью, отсутствием ощущения бодрости после сна. Могут возникать экстрасистолии, боли в области сердца, диспепсические явления, потливость и другие вегетативные нарушения. При переходной форме наблюдаются повышенная возбудимость и быстрая истощаемость, изменение работоспособности, неустойчивость настроения. Из-за перечисленных симптомов эту форму неврастении называют еще раздражительной слабостью. При неврастении могут возникать навязчивые мысли ипохондрического содержания и навязчивые страхи, чаще нозофобии. У большинства больных с неврастенией на электроэнцефалограмме выявляются снижение биоэлектрической активности, нерегулярность альфа-ритма.

Неврастению прежде всего следует дифференцировать от астенических

состояний.

25.3. Истерия

Истерия возникает обычно у лиц с соответствующими особенностями личности вследствие длительной психотравмирующей ситуации.

Невротический конфликт, лежащий в основе данной формы невроза, – это чрезмерно завышенные претензии личности к окружающим, всегда сочетающиеся с недооценкой или полным игнорированием объективных реальных условий, превышение требовательности к окружающим над требовательностью к себе и отсутствие критического отношения к своему поведению – «я не имею права, но хочу».

Диагноз истерии основывается на трех основных критериях: клиническая картина, особенности личности и своеобразие патогенной конфликтной ситуации. Сложная и пестрая симптоматика истерии схематически может быть сведена к нескольким группам болезненных проявлений: психические расстройства, моторные, сенсорные и вегетативно-висцеральные нарушения.

Общими особенностями эмоционально-аффективных нарушений являются их небольшая глубина, демонстративность, нарочитость переживаний и совершенно определенная ситуационная обусловленность. Больные истерическим неврозом отличаются повышенной чувствительностью и впечатлительностью, внушаемостью и самовнушаемостью, неустойчивостью настроения. Они склонны привлекать к себе внимание окружающих, в чем проявляется одна из основных тенденций истерической личности – требование признания. Исходя из этого понятно, почему истериками чаще всего являются представители творческих профессий: актеры, поэты, писатели, телеведущие и прочая богема. От чего же зависит конкретная симптоматика, имеющаяся у данного больного с истерией? Тут действует принцип условной приятности. Т. е. у больного будет такая симптоматика, которая позволит больному разрешить имеющийся конфликт в его пользу. Здесь необходимо отметить, что истерия и симуляция – вещи разные. Симуляция подразумевает наличие умысла, следовательно, этим понятием в настоящее время могут оперировать лишь работники правоохранительных органов. Врачу по собственной инициативе использовать этот термин противопоказано. При истерии умысла нет, а есть условная желательность, проявляющаяся на подсознательном уровне.

Наиболее частыми клиническими проявлениями истерии являются судорожные припадки, параличи и контрактуры, гиперкинезы, расстройства чувствительности, нарушения речи, расстройства вегетативных функций.

Истерические припадки проявляются падением и судорогами в виде размашистых движений: иногда развивается «истерическая дуга». Нередко припадки сопровождаются произнесением отдельных имен или слов, отражающих конфликтную ситуацию. Не наблюдаются цианоз лица, прикусывание языка, непроизвольные мочеиспускания и дефекация. Реакция зрачков на свет сохранена. Сознание полностью не выключается, больной реагирует на болевые раздражители, аммиак. Истерические припадки развиваются только в чьем-либо присутствии; никогда не возникают во сне. Обычно больной успевает сесть или медленно падает,

не причиняя себе телесных повреждений. Припадки длятся десятки минут, иногда дольше. После истерических припадков не бывает сна или сумеречного расстройства сознания.

Истерические припадки следует дифференцировать от генерализованных судорожных эпилептических припадков. Последние развиваются в любой ситуации

– на улице, на работе, во время сна. При падении нередко возникают тяжелые телесные повреждения. Генерализованные судорожные эпилептические припадки часто характеризуются тонической фазой длительностью до 20 с, во время которой происходит задержка дыхания, развивается цианоз кожи. Характерны прикусывание языка, непроизвольное мочеиспускание, иногда дефекация. Во время и некоторое время после припадка реакция зрачков на свет отсутствует, сухожильные и кожные рефлексы угнетены. Припадок длится не более 2–3 мин и заканчивается своеобразным состоянием угнетения сознания, часто квалифицируемым как глубокий сон, но отличающимся от последнего тем, что больного не удается разбудить.

Важным дополнительным методом, подтверждающим эпилептическую природу припадков, является электроэнцефалография. В период между припадками при эпилепсии на электроэнцефалограмме чаще всего определяются пароксизмальная активность, «пики», острые волны, комплексы пик – волна (последний считается патогномоничным). При истерии подобных изменений биоэлектрической активности головного мозга не выявляется.

Истерические параличи могут носить характер моноплегии, гемиплегии, верхней или нижней параплегии, иногда тетраплегии. Параличи мимических мышц, мышц языка, шеи и туловища наблюдаются редко. Истерические параличи обычно распространяются на всю конечность; истерических параличей изолированных мышц не бывает. При правосторонней гемиплегии не бывает расстройств речи, при нижней параплегии не нарушаются функции тазовых органов. Иногда отмечается «миграция» параличей: после ликвидации слабости в одних конечностях она может появиться в других. При истерических параличах больной старается напрячь мышцы, лицо искажается гримасой, возникает гипергидроз, а движений в пораженной конечности не появляется. В то же время иногда активные движения наблюдаются, если внимание больного отвлечено. Истерические параличи мало беспокоят больного, в отличие от параличей органического характера.

Существенные трудности возникают при дифференциации истерической фиксации имевшегося ранее органического пареза (паралича) от истерического паралича. Решающую роль в подобных случаях играет обнаружение тех или иных симптомов органического поражения нервной системы. При истерической фиксации имевшегося ранее паралича органической природы при пассивных движениях в парализованной руке могут непроизвольно напрягаться отдельные группы мышц. Нередко при истерии на парализованной конечности снижается поверхностная чувствительность в области кисти и предплечья или стопы и голени. Характерна стойкость истерических параличей; больные легко к ним приспосабливаются. В силу демонстративности поведения, свойственной больным истерией, имеющийся дефект делается для них выгодным, так как вызывает сострадание окружающих.

Под воздействием внушения или сильных эмоций параличи могут исчезать и снова появляться.

От истерических параличей следует отличать содружественные параличи, возникающие при повреждении отдельной мышцы, которое влечет за собой нарушение функции целой группы непораженных мышц-синергистов. Такой феномен является результатом того, что поврежденная мышца участвовала в целом ряде сложных движений, т. е. была привычным компонентом сформировавшегося двигательного стереотипа, а выключение этой мышцы автоматически разрушает весь двигательный стереотип на то время, пока больной еще не приобрел новых двигательных навыков. Длительные истерические параличи могут привести к образованию контрактур мышц и сухожилий, тугоподвижности суставов и атрофии мышц.

Истерические параличи следует дифференцировать от рефлекторных параличей

иконтрактур, возникающих при ранениях дистальных частей конечностей. Такие контрактуры, как отмечает С. И. Карчикян (1962), характеризуются вялым параличом на фоне повышения тонуса мышц в пораженной конечности. Гипертония мышц руки приводит к сгибательной и разгибательной контрактуре кисти и пальцев

ипридает ей своеобразные стойкие положения. Выделяют три наиболее характерные разновидности контрактур верхних конечностей: сгибательная и пронационная контрактура предплечья (парез разгибателей и контрактура сгибателей кисти и пальцев); «рука акушера» (пальцы образуют своего рода конус, черепицеобразно накладываясь друг на друга); «застывшая рука» (пальцы слегка согнуты в пястно-фаланговых суставах, прижаты и накладываются друг на друга, активные движения кисти и пальцев отсутствуют). При попытке преодолеть рефлекторные контрактуры обнаруживается отчетливое повышение тонуса мышц. Рефлекторные параличи и контрактуры сочетаются с сосудистыми и трофическими расстройствами, преимущественно в дистальных частях конечности. Кисть или стопа, а иногда и вся конечность цианотичны, слегка отечны. Кожа на тыле кисти или стопы истончена, ее рисунок сглажен: на ладонной поверхности и между пальцами кожа часто мацерирована. Из-за атрофии кожи и подкожной клетчатки дистальные фаланги пальцев истончены. Нередко отмечается гипертрихоз кисти и предплечья или стопы и голени. Ногти иногда имеют поперечную исчерченность и деформированы. Температура кожи кисти или стопы понижена, пульсация периферических артерий ослаблена. Часто определяется понижение кожной чувствительности в виде «перчатки» или «носка». При рентгенографии почти всегда выявляется остеопороз костей кисти или стопы. В отличие от этого при истерических параличах не наблюдается ни изменений тонуса, ни вегетативнотрофических нарушений. Истерическим параличам не свойственны такие изменения тонуса мышц и такое обилие сосудистых, секреторных и трофических расстройств.

Астазия-абазия – невозможность стоять и ходить; при этом мышечная сила и элементарные движения ногами, когда больной лежит, сохранены. При попытке ходить больной старается держаться за окружающие предметы, его туловище раскачивается из стороны в сторону, однако больной практически никогда не падает. Эти двигательные нарушения обычно возникают в момент резкого эмоционального

напряжения и часто логически вытекают из сущности конфликтной ситуации. Отношение больных к нарушению моторики у них характеризуется, как указывал П. Жане, «прекрасным равнодушием».

Астазию-абазию следует дифференцировать от невозможности стоять и ходить вследствие органических поражений лобных долей мозга. Лобная атаксия развивается вне связи с какой-либо конфликтной ситуацией и сочетается с другими симптомами поражения лобных долей. Отсутствие признаков органического поражения мозжечка или вестибулярного аппарата позволяет сравнительно легко отличить астазию-абазию от мозжечковой или вестибулярной атаксии.

Истерические гиперкинезы могут напоминать хорею, атетоз, торсионную дистонию, дрожание различной амплитуды и частоты. Кроме того, могут быть отмечены локальные истерические спазмы (блефароспазм, писчий спазм, спастическая кривошея и др.), а также истерические контрактуры конечностей и мышц туловища. Если истерические гиперкинезы возникают по механизму аутоимитации, т. е. если имевший место органический симптом впоследствии воспроизводится больным уже в качестве психогенного, то наряду с гиперкинезом могут выявляться те или иные нерезко выраженные органические симптомы. Усиление как органических, так и истерических гиперкинезов при волнении во многих случаях затрудняет дифференциальную диагностику. Однако гиперкинезы органической природы всегда сочетаются с гипотонией мышц, что нехарактерно для истерических гиперкинезов. При истерической природе гиперкинетического синдрома, несмотря на резкую выраженность его симптомов, он мало беспокоит больных, а часто даже не мешает профессиональной деятельности.

Наблюдаемые при истерии гиперкинезы отдельных мимических мышц существенно отличаются от гемиспазма мышц лица, при котором насильственные движения наблюдаются во всех мышцах, иннервируемых лицевым нервом.

Писчий спазм характеризуется возникновением своеобразной мышечной асинергии только во время письма. Все остальные двигательные акты остаются сохранными. Писчим спазмом болеют мужчины и женщины в зрелом возрасте. Симптомы развиваются в период, когда больному приходится долго и много писать в состоянии эмоционального напряжения. Часто писчий спазм сочетается с рядом невротических симптомов.

Выделяют четыре клинических варианта писчего спазма: судорожный, болевой, дрожательный и паралитический. Обычно они наблюдаются в различных комбинациях. Для облегчения письма больные используют ряд специфических приемов – поднимают локоть, передвигают бумагу, на которой пишут, фиксируют кисть (прием Бургиньона), прижимают плечо к туловищу и пишут, двигаясь всем туловищем вправо.

Характерная особенность писчего спазма – патологическое положение руки во время письма, которое по-разному формируется у каждого больного. Это прежде всего тоническое напряжение мышц, которое при выраженном писчем спазме наблюдается даже в покое; надплечье больной руки приподнято, при пальпации определяется напряжение мышц кисти, а иногда мускулатуры плеча и плечевого

пояса. Повышение тонуса мышц в покое появляется при пробе Барре: если обе руки положить на стол, попросить больного закрыть глаза и отвлечь его внимание, то пальцы рук на стороне писчего спазма постепенно начинают перемещаться. Из-за резко усиливающегося при письме напряжения мышц контурируются сухожилия разгибателей пальцев; точкой опоры руки становится лучезапястный сустав, плечо отведено от туловища, локоть не касается стола, пальцы сжимают ручку или карандаш до такой степени, что могут иногда их сломать. Для облегчения письма больные пользуются различными приемами: подкладывают пальцы левой руки под кисть правой или II пальцем левой кисти двигают во время письма кисть правой руки. Буквы становятся неровными, нарушается слитность письма. При выраженном треморе, нередко возникающем у больных с писчим спазмом, каждая буква состоит из мелкоизвилистой линии. В ряде случаев нарушается согласованность сгибательно-разгибательных движений в I–III пальцах, удерживающих ручку или карандаш, и в лучезапястном суставе. Нередко одновременно IV и V пальцы находятся в состоянии тонического сгибания; II палец непроизвольно разгибается и поднимается вверх. После написания почти каждой буквы больные вынуждены останавливаться и перехватывать пальцами ручку. Иногда процесс письма сопровождается болью в области кисти, запястья или предплечья, чаще в разгибателях. Некоторые больные ошибочно принимают мышечную дистонию за слабость в руке.

Убольных с писчим спазмом постепенно развиваются раздражительность, неуверенность, тревожное ожидание неудачи, боязнь плохо выполнить работу, что приводит к еще более резкому нарушению письма. На основании этого писчий спазм относят к неврозу ожидания.

Унекоторых больных с писчим спазмом выявляются в той или иной мере выраженные симптомы поражения экстрапирамидной системы, нарушения тонуса мышц, анизорефлексия и др., что позволило С. Н. Давиденкову расценивать писчий спазм как локальную форму торсионной дистонии, при которой писчий спазм может долго быть единственным нарушением моторики. Современная трактовка этиологии писчего спазма сводится к тому, что он преимущественно является так называемым органофункциональным синдромом. Лишь редко изолированные нарушения акта письма представляют собой проявление истерии. В подобных случаях обычно сразу после резкой психической травмы рука внезапно перестает подчиняться больному; он не может написать ни одного слова, так как ручка выпадает из пальцев. Тонус мышц при этом не изменен; сухожильные, периостальные и кожные рефлексы симметричны. Нет характерного для писчего спазма патологического положения кисти.

Нарушения чувствительности могут носить характер анестезии, гиперестезии или истерических болей. Зоны нарушений чувствительности не соответствуют ни периферическому, ни сегментарному, ни спинальному, ни церебральному типу. При истерической гемианестезии или гемигиперестезии граница нарушений чувствительности проходит строго по средней линии, что нехарактерно для нарушений чувствительности органического генеза. Гемианестезия может сочетаться с резким нарушением суставно-мышечного чувства, клинически проявляющимся грубым нарушением координации движений, а

иногда при измененном мышечно-суставном чувстве больные удовлетворительно выполняют координаторные пробы.

В отличие от расстройств чувствительности при полиневритах (дистальный характер и строгая симметрия зон анестезии или гиперестезии, снижение или отсутствие сухожильных и периостальных рефлексов, вегетативно-трофические нарушения), при истерии чаще наблюдаются нарушения чувствительности в ограниченных участках тела, не сопровождающиеся изменениями рефлексов и выраженными вегетативно-трофическими сдвигами. Для истерии характерно отсутствие жалоб при выявлении нарушений чувствительности.

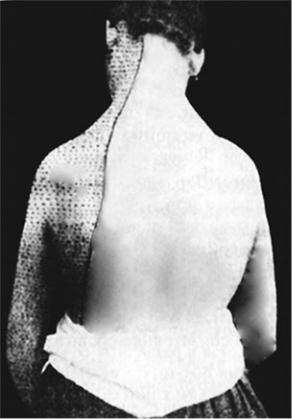

Истерические анестезии легко отличить от обусловленных органическими поражениями по топографическим особенностям зоны анестезии, которая, не совпадая с зонами, иннервируемыми определенными нервами или корешками, распространяется на обширные, «понятные» больному участки тела (кисть, кисть и предплечье, вся рука или «полукуртка»). Границы анестезии обозначены резко – полностью нечувствительный участок кожи непосредственно соседствует с участком, где чувствительность сохранена (рис. 105). При повторных исследованиях чувствительности границы анестезии могут изменяться.

В ряде случаев при истерии наблюдаются боли самой разнообразной локализации, имитирующие всевозможные заболевания головного мозга, внутренних органов, позвоночника и суставов. Анальгезирующие препараты, включая наркотики, если механизм их действия неизвестен больному, не устраняют и даже не уменьшают болей. Этим боли при истерии существенно отличаются от болей, вызванных раздражением рецепторов.

Рис. 105. Функциональный тип нарушения чувствительности у больной

истерией

Истерические нарушения зрения носят характер амавроза (слепоты) или концентрического сужения полей зрения. Они часто сочетаются с извращением цветоощущения и изменением границ полей зрения на отдельные цвета. Истерический амавроз может быть одно– или двусторонним. При истерической слепоте на оба глаза больные сохраняют определенное зрительное восприятие и никогда не попадают в опасные для жизни ситуации. При истерической амблиопии не наблюдается изменений глазного дна, отсутствует реакция зрачков на свет, а при электроэнцефалографии определяется реакция на световой раздражитель. При резко выраженном концентрическом сужении полей зрения больные свободно ориентируются в окружающей обстановке, при ходьбе не наталкиваются на препятствия, многие из них свободно читают. Истерические расстройства зрения возникают остро и всегда обусловлены конфликтной ситуацией. Их необходимо дифференцировать от снижения остроты зрения, возникающего при органических поражениях головного мозга.

Истерическая глухота, как правило, бывает двусторонней. Она обычно развивается после временного нарушения слуха, обусловленного различными физическими причинами. Несмотря на полную потерю слуха, больные реагируют на неречевые слуховые раздражители – бытовые шумы, звуки музыки, сигналы транспорта. Обычно сохраняются аурикулопальпебральный рефлекс Бехтерева (замыкание глазной щели в ответ на громкое звуковое раздражение) и улитковозрачковый рефлекс Шурыгина (сужение зрачка в ответ на звуковое раздражение), а также соответствующие изменения электроэнцефалограммы в ответ на звуковые раздражители. Истерическая глухота часто сочетается с анестезией кожи ушных раковин. Речь сохранена, и голос остается нормально модулированным. «Читая по губам», больные узнают слова и даже различают такие сходные по звучанию слова, как, например, «папа» и «баба». Если исследующий переходит на беззвучный шепот, больные перестают понимать смысл слов.

Истерические нарушения речи (мутизм) проявляются полной утратой речи, чем и отличаются от большинства случаев моторной афазии, при которой имеются «речевые остатки».

Больной с истерическим мутизмом не делает даже попыток произнести какойлибо звук. Он показывает рукой на свои губы, давая этим понять, что у него отсутствует речь. В то же время полностью сохраняется способность писать, что крайне редко имеет место при афазии. Часто нарушаются произвольные движения языком; больные не могут его высунуть, а только медленно двигают им во рту. Малоподвижность языка часто сочетается с его гипестезией, а также гипестезией слизистой оболочки полости рта, глотки и гортани. При моторной афазии подвижность языка сохранена, а при высовывании он отклоняется вправо.

Больным с афазией свойственны отрицательные эмоции по поводу нарушений речи, а при истерическом мутизме такая отрицательная настроенность отсутствует. При регрессе мутизма может наблюдаться истерическая афония (способность

говорить только шепотом). В отдельных случаях она появляется без предшествующего мутизма. Очень характерно, что при истерической афонии кашель остается звучным.

Истерический сурдомутизм встречается, как правило, в военное время, вследствие баротравмы, обусловленной близким разрывом снаряда. Для него характерны описанные выше симптомы истерической глухоты и мутизм.

Истерическое заикание часто развивается после мутизма. Оно отличается от возникающего в детстве заикания отсутствием спазмов, прерывающих плавную речь, отсутствием сопутствующих судорожных сокращений мускулатуры лица или содружественных движений, эмболалии или эмболофразии (включение в речь легко произносимых, стереотипных слов или фраз).

В отличие от обычного заикания больные с истерическим заиканием не стесняются своего дефекта.

Нарушения вегетативных функций проявляются истерической одышкой, имитирующей бронхиальную астму; аэрофагией; спазмом пищевода, приводящим к ощущению «комка в пищеводе, подкатывающегося к горлу», или ощущением затрудненного прохождения пищи по пищеводу; повторной рвотой; усиленной перистальтикой кишечника, приводящей к поносу, или спазмами кишечника, приводящими к упорным запорам; парезом кишечника; судорожными сокращениями диафрагмы, проявляющимися икотой; спазмами сфинктера мочевого пузыря.

Очень редко встречается ложная истерическая беременность.

Перечисленное наблюдается обычно в сочетании с другими проявлениями истерии.

У лиц с истерическими чертами характера могут иметь место различные органические заболевания нервной системы и внутренних органов. Поэтому истерию можно диагностировать только после тщательного всестороннего обследования, результаты которого позволяют исключить органические заболевания.

При истерии иногда наблюдаются психические нарушения, наиболее частые из которых – истерическая псевдодеменция, сумеречные расстройства сознания, истерический ступор, пуэрилизм, истерическая депрессия, ипохондрия.

Больных с такими нарушениями необходимо немедленно направлять к психиатру.