- •Нервные болезни

- •Авторский коллектив

- •Условные сокращения

- •Русскоязычные сокращения

- •Латинские сокращения

- •Предисловие

- •Глава 1. Основные этапы становления и развития отечественной неврологии

- •Вопросы для контроля

- •2.1. Развитие нервной системы эмбриона человека

- •2.2. Структурные элементы нервной системы, их морфологические и физиологические свойства

- •Вопросы для контроля

- •Глава 3. Чувствительность и ее нарушения

- •3.1. Виды чувствительности

- •3.2. Проводники чувствительности

- •3.3. Исследование чувствительности

- •3.4. Виды нарушений чувствительности

- •3.5. Варианты и типы нарушений чувствительности

- •Вопросы для контроля

- •Глава 4. Движения, рефлексы и их расстройства

- •4.1. Клиническая симптоматика и диагностика двигательных расстройств

- •4.2. Симптомы поражения корково-мышечного пути на разных уровнях

- •Вопросы для контроля

- •Глава 5. Спинной мозг и симптомы его поражения

- •5.1. Строение спинного мозга

- •5.2. Симптомокомплексы поражения сегментарного и проводникового аппаратов спинного мозга

- •5.3. Симптомокомплексы поражения спинного мозга на разных уровнях

- •Вопросы для контроля

- •Глава 6. Топическая диагностика поражений черепных нервов

- •6.1. I пара: обонятельный нерв (n. olfactorius)

- •6.2. II пара: зрительный нерв (n. opticus)

- •6.3. III пара: глазодвигательный нерв (n. oculomotorius)

- •6.4. IV пара: блоковый нерв (n. trochlearis)

- •6.5. VI пара: отводящий нерв (n. abducens)

- •6.6. Иннервация взора

- •6.7. V пара: тройничный нерв (n. trigeminus)

- •6.9. VIII пара: преддверно-улитковый нерв (n. vestibulocochlearis)

- •6.11. XI пара: добавочный нерв (n. accessorius)

- •6.12. XII пара: подъязычный нерв (n. hypoglossus)

- •6.13. Бульбарный и псевдобульбарный параличи

- •6.14. Альтернирующие синдромы поражения ствола головного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 7. Топическая диагностика поражений мозжечка, экстрапирамидной системы и подкорковых ганглиев

- •7.1. Мозжечок и симптомы его поражения

- •7.2. Экстрапирамидная (стриопаллидарная) система и симптомы ее поражения

- •7.3. Таламус

- •7.4. Внутренняя капсула

- •Вопросы для контроля

- •Глава 8. Кора больших полушарий головного мозга и симптомы ее поражения

- •8.1. Строение коры головного мозга

- •8.2. Локализация функций в коре полушарий. Понятие об анализаторах

- •8.3. Симптомокомплексы поражения долей головного мозга

- •8.4. Симптомы раздражения коры головного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 9. Топическая диагностика поражений периферической нервной системы

- •9.1. Строение и симптомокомплексы поражения разных отделов периферической нервной системы

- •9.2. Общие симптомы поражения периферической нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 10. Вегетативная нервная система и симптомы ее поражения

- •10.1. Центральный отдел вегетативной нервной системы

- •10.2. Периферический отдел вегетативной нервной системы

- •10.3. Особенности вегетативной иннервации и симптомы ее нарушения на примере некоторых внутренних органов

- •Вопросы для контроля

- •Глава 11. Оболочки мозга и спинномозговая жидкость

- •11.1. Оболочки головного и спинного мозга

- •11.2. Желудочки головного мозга и спинномозговая жидкость

- •11.3. Исследование спинномозговой жидкости

- •Вопросы для контроля

- •Глава 12. Кровоснабжение головного и спинного мозга, симптомы его нарушения

- •12.1. Кровоснабжение головного мозга

- •12.2. Кровоснабжение спинного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 13. Методика краткого исследования в клинической неврологии

- •Вопросы для контроля

- •Глава 14. Дополнительные методы исследования в клинической неврологии

- •14.1. Клиническая электроэнцефалография

- •14.2. Магнитная диагностика

- •14.3. Электронейромиография

- •14.4. Эхоэнцефалоскопия

- •14.5. Ультразвуковая доплерография сосудов головы и шеи

- •14.6. Дуплексное сканирование сосудов шеи

- •14.7. Краниография

- •14.8. Спондилография

- •14.9. Компьютерная томография

- •14.10. Магнитно-резонансная томография

- •14.11. Магнитно-резонансная спектроскопия

- •14.12. Позитронно-эмиссионная томография

- •14.13. Методы исследования вегетативной нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 15. Закрытая черепно-мозговая травма

- •15.1. Патогенез черепно-мозговой травмы

- •15.2. Классификация черепно-мозговых травм

- •15.3. Диагностика черепно-мозговых травм

- •15.4. Лечение черепно-мозговых травм

- •Вопросы для контроля

- •16.1. Патоморфология

- •16.3. Классификация последствий черепно-мозговой травмы

- •16.4. Клиническая картина

- •16.5. Диагностика

- •16.6. Лечение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 17. Закрытые травмы спинного мозга

- •17.1. Классификация

- •17.2. Этиология и патогенез

- •17.3. Патоморфология

- •17.4. Клиническая картина

- •17.5. Диагностика

- •17.6. Лечение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 18. Травматические поражения периферической нервной системы

- •18.1. Классификация

- •18.2. Клиническая картина

- •18.3. Диагностика

- •18.4. Лечение

- •18.5. Компрессионно-ишемические невропатии

- •Вопросы для контроля

- •Глава 19. Болезни периферической нервной системы

- •19.1. Радикулопатии

- •19.2. Полиневриты (полирадикулоневриты, полиневропатии)

- •19.3. Невропатия лицевого нерва

- •Вопросы для контроля

- •Глава 20. Инфекционные и паразитарные заболевания нервной системы

- •20.1. Менингиты

- •20.2. Энцефалиты

- •20.3. Нейросифилис

- •20.4. Герпетические поражения нервной системы

- •20.5. НейроСПИД

- •20.6. Паразитарные заболевания головного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 21. Демиелинизирующие заболевания

- •21.1. Рассеянный (множественный) склероз

- •21.2. Острый рассеянный энцефаломиелит

- •21.3. Другие демиелинизирующие заболевания

- •Вопросы для контроля

- •Глава 22. Сосудистые заболевания головного мозга

- •22.1. Факторы риска мозгового инсульта

- •22.2. Классификация сосудистых заболеваний головного мозга

- •22.3. Физиологические особенности мозгового кровообращения

- •22.4. Патофизиология ишемического повреждения головного мозга

- •22.5. Этиология и патогенез ишемических нарушений мозгового кровообращения

- •22.6. Острые нарушения мозгового кровообращения

- •22.7. Диагностика острых нарушений мозгового кровообращения

- •22.8. Лечение острых нарушений мозгового кровообращения

- •22.9. Профилактика острых нарушений мозгового кровообращения

- •22.10. Хронические нарушения мозгового кровообращения

- •Вопросы для контроля

- •Глава 23. Сосудистые заболевания спинного мозга

- •23.1. Этиология и патогенез нарушений спинального кровообращения

- •23.2. Преходящие нарушения спинального кровообращения

- •23.3. Ишемический спинальный инсульт

- •23.4. Геморрагический спинальный инсульт

- •23.5. Лечение спинальных инсультов

- •Вопросы для контроля

- •Глава 24. Эпилепсия и пароксизмальные расстройства сознания неэпилептической природы

- •24.1. Эпилепсия. Этиология и патогенез

- •24.2. Международная классификация эпилептических приступов (Киото, 1981) и их клиническая картина

- •24.3. Международная классификация (Нью-Дели, 1989) и клинические проявления основных форм эпилепсии

- •24.4. Диагностика эпилепсии

- •24.5. Лечение эпилепсии

- •24.6. Синкопальные состояния

- •24.7. Нарушения сознания, обусловленные недостаточностью мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне

- •24.8. Дисметаболические состояния

- •24.9. Гипервентиляционный синдром

- •24.10. Псевдоэпилептические приступы

- •24.11. Лечение синкопальных состояний

- •Вопросы для контроля

- •Глава 25. Неврозы, астенические состояния и инсомнии

- •25.1. Неврозы

- •25.2. Неврастения

- •25.3. Истерия

- •25.4. Невроз навязчивых состояний

- •25.5. Астенические состояния

- •25.6. Инсомнии

- •Вопросы для контроля

- •Глава 26. Опухоли центральной нервной системы и сирингомиелия

- •26.1. Опухоли головного мозга

- •26.2. Опухоли спинного мозга

- •26.3. Диагностика и лечение опухолей центральной нервной системы

- •26.4. Сирингомиелия

- •Вопросы для контроля

- •Глава 27. Нейродегенеративные и наследственные заболевания с преимущественным поражением экстрапирамидной системы

- •27.1. Гепатолентикулярная дегенерация

- •27.2. Торсионная дистония

- •27.3. Хорея Гентингтона

- •27.4. Болезнь Галлервордена – Шпатца

- •27.5. Паркинсонизм

- •27.6. Множественные (системные) дегенерации

- •27.7. Миоклонус-эпилепсия

- •27.8. Генерализованный тик Туретта

- •27.9. Наследственное дрожание

- •27.10. Синдром беспокойных ног

- •Вопросы для контроля

- •Глава 28. Нарушение когнитивных функций

- •28.1. Болезнь Альцгеймера

- •28.2. Фронтотемпоральная деменция

- •28.3. Деменция с тельцами Леви

- •28.4. Сосудистые когнитивные нарушения

- •Вопросы для контроля

- •Глава 29. Нервно-мышечные заболевания

- •29.1. Миопатии

- •29.2. Миотонии

- •29.3. Миастения

- •Вопросы для контроля

- •Глава 30. Вегетативные расстройства

- •30.1. Синдромы вегетативных нарушений

- •30.2. Синдромы вегетативной гиперактивности

- •30.3. Синдромы нарушения терморегуляции

- •30.4. Синдром нарушения потоотделения

- •30.5. Гипоталамический синдром

- •30.6. Нейроэндокринные расстройства

- •30.7. Расстройства мотивации и влечения (булимия, жажда, изменение либидо и др.), сна и бодрствования

- •30.8. Периферические вегетативные синдромы

- •30.9. Болезни вегетативной нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 31. Токсические поражения нервной системы

- •31.1. Поражения веществами нервно-паралитического действия

- •31.2. Поражения веществами общеядовитого действия

- •31.3. Отравления веществами удушающего действия

- •31.4. Отравления техническими и бытовыми жидкостями

- •31.5. Отравления этиловым спиртом

- •31.6. Отравления мышьяком, марганцем, соединениями тяжелых металлов

- •31.7. Поражения нервной системы при различных формах наркоманий (токсикоманий)

- •31.8. Синдром последствий наркомании (токсикомании)

- •31.9. Принципы терапии наркомании (токсикомании)

- •31.10. Отравления лекарственными препаратами различных групп

- •Вопросы для контроля

- •Глава 32. Радиационные поражения нервной системы

- •32.1. Этиология, патогенез и патоморфология

- •32.2. Клиническая картина

- •32.3. Лечение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 33. Поражение нервной системы при воздействии экстремальных факторов

- •33.1. Гипоксия

- •33.2. Декомпрессия (кессонная болезнь)

- •33.3. Гипокинезия

- •33.4. Общее охлаждение

- •33.5. Перегревание

- •33.6. Вибрация

- •33.7. Шум, инфразвук и ультразвук

- •33.8. Ускорения

- •33.9. Электромагнитное излучение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 34. Соматоневрология (неврологические расстройства при заболеваниях внутренних органов)

- •34.1. Неврологические синдромы при раке внутренних органов

- •34.2. Расстройства нервной системы при заболеваниях сердца

- •34.3. Поражения нервной системы при заболеваниях легких

- •34.4. Поражения нервной системы при заболеваниях почек

- •34.5. Поражения нервной системы при заболеваниях печени

- •34.6. Поражения нервной системы при ревматизме

- •34.7. Поражения нервной системы при сахарном диабете

- •Вопросы для контроля

- •Глава 35. Неотложные состояния в неврологии

- •35.1. Основные неврологические синдромы, требующие неотложной терапии

- •35.2. Неотложная терапия при травмах нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 36. Нарушения сознания

- •36.1. Кома. Патогенез и классификация

- •36.2. Диагностика комы

- •36.3. Особые формы угнетения сознания

- •Вопросы для контроля

- •Глава 37. Медицинская реабилитация при заболеваниях и травмах нервной системы

- •37.1. Основные направления, принципы и формы реабилитации больных с поражениями нервной системы

- •37.2. Принципы и методология организации реабилитационного процесса

- •37.3. Медикаментозная терапия и средства реабилитации

- •37.4. Эффективность и преемственность реабилитации. Исходы

- •Вопросы для контроля

- •Литература

22.7. Диагностика острых нарушений мозгового кровообращения

Одним из ключевых условий успешного лечения и благоприятного клинического исхода острых нарушений мозгового кровообращения является диагностика инсульта (в том числе его дифференциальная диагностика с псевдоинсультным течением опухоли, травмы, инфекционного заболевания, демиелинизирующего заболевания), а также определение типа и подтипа инсульта с целью своевременного начала дифференцированного лечения.

Методы исследования, позволяющие диагностировать инсульт и уточнить его тип, включают: нейровизуализацию (компьютерную томографию и магнитнорезонансную томографию головного мозга), эхоэнцефалоскопию, исследование спинномозговой жидкости.

Для уточнения подтипа инсульта, выявления факторов риска повторных нарушений мозгового кровообращения выполняют дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов, ультразвуковую доплерографию магистральных артерий шеи и головного мозга, магнитно-резонансную ангиографию сосудов головы и шеи, компьютерно-томографическую ангиографию сосудов головы и шеи, селективную церебральную ангиографию, электрокардиографию, эхокардиографию, холтеровское мониторирование сердечного ритма, суточное мониторирование артериального давления, клинический и биохимический анализы крови, коагулограмму, другие анализы крови.

Компьютерная томография является «золотым стандартом» визуализации мозговых инсультов по геморрагическому типу. Геморрагический очаг, имеющий большую плотность за счет повышенной концентрации гемоглобина, выявляется уже в первые часы кровоизлияния в виде участка гиперденсивного (белого цвета) сигнала. Прорывы крови в ликворную систему выявляются на компьютерных томограммах также гиперденсивным сигналом в различных отделах желудочков и субарахноидального пространства. Ишемический очаг имеет меньшую плотность, выявляется лишь к концу 1–2 сут в виде участка гиподенсивного (темного цвета) сигнала. Исключение составляют большие полушарные инсульты, осложняющиеся отеком и дислокацией, при которых изменения на компьютерной томограмме видны уже с первых часов заболевания (рис. 88).

Таким образом, в первые часы после дебюта инсульта в большинстве случаев компьютерная томография не позволяет визуализировать ишемический очаг, однако служит для исключения геморрагического инсульта, опухоли головного мозга, и этого может оказаться достаточно, чтобы распознать ишемический инсульт на основании клинической картины и принять решение о проведении тромболитической терапии. Методика перфузионной компьютерной томографии считается весьма перспективной, так как позволяет выявить расстройства кровообращения в зоне формирующегося ишемического очага уже с первых минут заболевания.

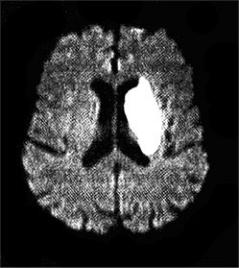

Магнитно-резонансная томография головного мозга имеет ряд существенных

преимуществ перед компьютерной томографией для быстрой верификации ишемического очага повреждения ткани мозга. Ее основное преимущество – возможность визуализировать ишемический очаг по данным Т2-взвешенных изображений в первые 8—16 ч после дебюта инсульта. Наиболее достоверными методами раннего выявления церебральной ишемии являются диффузионновзвешенная магнитно-резонансная томография (рис. 89), позволяющая верифицировать зону цитотоксического отека (необратимых ишемических изменений) через 30 мин после дебюта инсульта, а также перфузионновзвешенная магнитно-резонансная томография (рис. 90 на цв. вкл.), демонстрирующая область перфузионных расстройств уже с первых минут заболевания.

Считается, что перфузионно-диффузионная разница (т. е. разница между областью перфузионных расстройств и зоной необратимых ишемических изменений) соответствует зоне «ишемической полутени».

По данным магнитно-резонансной томографии более точно распознаются лакунарные инфаркты, а также инфаркты в области ствола и мозжечка (плохо определяемые на компьютерных томограммах из-за костных артефактов), точнее, данные об объеме инфарктов, распространенности отека и состоянии перифокальных зон. К недостаткам магнитно-резонансной томографии (по сравнению с компьютерной томографией) можно отнести более высокую стоимость, меньшую информативность в диагностике геморрагических инсультов, большую длительность исследования, невозможность выполнить исследование при наличии металла в теле пациента, необходимость для пациента длительно неподвижно находиться в томографе.

Перспективные методы нейровизуализации при острых нарушениях мозгового кровообращения – однофотонная эмиссионная компьютерная томография и позитронно-эмиссионная компьютерная томография, которые позволяют выявить не только сформировавшиеся и формирующиеся ишемические очаги, но и участки мозга с метаболическими нарушениями. Однако эти методы диагностики инсультов пока мало распространены.

Рис. 88. Компьютерная томография головного мозга. Обширная гиподенсивная зона в левом полушарии головного мозга, масс-эффект – полушарный ишемический

инсульт, осложненный дислокацией

Рис. 89. Диффузионно-взвешенная МРТ головного мозга. Увеличение интенсивности МР-сигнала на диффузионно-взвешенном изображении с фактором взвешивания b = 1000 в области формирующегося ишемического очага, характеризующее острейшую стадию заболевания

Эхоэнцефалоскопия позволяет выявить смещение срединных структур при геморрагическом полушарном инсульте, объемных образованиях в головном мозге, а также при злокачественном течении ишемического инсульта – развитии отека головного мозга в острейшем периоде обширного полушарного ишемического инсульта.

Спинномозговая жидкость при острых нарушениях мозгового кровообращения может находиться в состоянии от нормального до значительно измененного. Ликворное давление повышается из-за водно-электролитных сдвигов, венозного застоя, увеличения объема мозга при отеке, кровоизлиянии.

При ишемическом инсульте ликвор, как правило, бесцветный, прозрачный. Лишь при обширных инфарктах ликвор может быть мутным и ксантохромным. Повышение уровня белка в ликворе обычно слабое (0,5–1,0 г/л), реже – умеренное

(1,0–2,0 г/л).

При паренхиматозном кровоизлиянии ликвор обычно бесцветный, но может быть и ксантохромным. В 50 % случаев выявляется легкий плеоцитоз. При поступлении крови в ликворное пространство развивается выраженный плеоцитоз (до 200 × 106/л и более), исчезающий к концу 3-й недели; повышается уровень белка в ликворе (до 5 г/л и более) с максимальными значениями на 2—7-й день заболевания и последующей нормализацией через 3 нед.

При паренхиматозно-субарахноидальном, субарахноидальном или вентрикулярном кровоизлияниях в остром периоде в ликворе почти всегда обнаруживаются эритроциты, интенсивность окраски ликвора может колебаться от слегка розовой до интенсивно красной. В последующем, из-за превращений

гемоглобина эритроцитов, цвет ликвора меняется от оранжевого (оранжевая геморрагическая ксантохромия за счет окси– и метгемоглобина) до желтого (желтая геморрагическая ксантохромия, обусловленная билирубином). Оранжевая ксантохромия выявляется через 2—12 ч, ее полное исчезновение наблюдается через 4–8 дней. Желтая ксантохромия появляется в ликворе через 2–4 дня, исчезает через 12–40 дней (в среднем продолжается 22 дня).

Ультразвуковая доплерография сосудов головного мозга и шеи позволяет диагностировать наличие, локализацию и степень стенозирующего процесса, ангиоспазм, прохождение эмбола, аневризму, артериовенозную мальформацию, извитость сосуда, признаки внутричерепной гипертензии, используется для констатации смерти мозга. Для кровотока в зоне стеноза типичным является увеличение линейной скорости кровотока соответственно степени стеноза, расширение спектра доплеровского сигнала, появление высоко– и (или) низкочастотных шумов, изменение периферического сопротивления потоку, снижение цереброваскулярной реактивности (рис. 91 на цв. вкл.). Высокая скорость кровотока отмечается также при ангиоспазме мозговых артерий (при субарахноидальном кровоизлиянии, инсульте, мигрени и других заболеваниях) (рис. 92 на цв. вкл.). Ультразвуковой доплерографический мониторинг кровотока по средней мозговой артерии в течение 30 мин позволяет диагностировать церебральную эмболию, провести количественную оценку ее интенсивности, а также косвенно оценить размер и характер (газовые, материальные) эмболов. Синдром внутричерепной гипертензии доплерографически характеризуется затрудненной перфузией по всем магистральным артериям. При этом снижается скорость кровотока, резко повышается периферическое сопротивление, падает реактивность сосудов на вазодилататорные нагрузки. Когда внутричерепная гипертензия достигает уровня системного артериального давления, церебральное перфузионное давление падает до нуля, что приводит к прекращению мозгового кровотока. На доплерограмме возникает реверсия диастолического кровотока, т. е. кровь в сосуде начинает совершать колебательные движения без продвижения по руслу – реверберирующий кровоток. Это один из главных признаков смерти мозга – состояния, в котором газообмен и сердечная деятельность организма поддерживаются искусственно, а мозг необратимо поврежден.

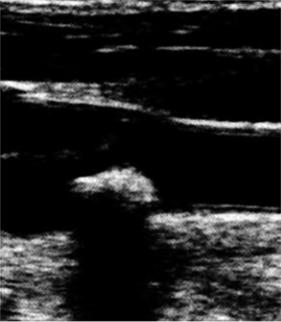

Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов – ультразвуковой метод диагностики, сочетающий доплеровское ультразвуковое сканирование с традиционным ультразвуковым исследованием, позволяющий визуализировать магистральные сосуды дуги аорты, шеи (общую сонную, внутреннюю сонную, наружную сонную, позвоночную, подключичную артерии). По сравнению с ультразвуковой доплерографией преимуществом дуплексного сканирования является возможность визуализации сосудов шеи (B-режим), недостатком – сравнительно низкая информативность оценки сосудов интракраниально. Дуплексное сканирование позволяет детально оценить наличие и локализацию атеросклеротических бляшек (их структуру и стабильность), стенозов и окклюзий (рис. 93), извитостей сосудов.

При необходимости результаты ультразвуковой доплерографии сосудов головного мозга и шеи, дуплексного сканирования брахиоцефальных сосудов могут

быть уточнены по данным контрастной (рис. 94) и бесконтрастной магнитнорезонансной ангиографии сосудов шеи и головного мозга, компьютернотомографической ангиографии сосудов шеи и головного мозга, селективной церебральной ангиографии. Перечисленные варианты ангиографии также позволяют с высокой точностью выявить артериовенозные мальформации, аневризмы в рамках первичной и вторичной профилактики геморрагических инсультов.

Электрокардиография позволяет определить признаки ишемии миокарда, нарушения сердечного ритма; по данным эхокардиографии можно выявить зоны гипокинезии и акинезии, изменения клапанного аппарата сердца и внутриполостные тромбы – потенциальные источники кардиоцеребральной эмболии.

Результаты холтеровского мониторирования сердечного ритма позволяют более точно оценить возможные причины кардиоэмболических и гемодинамических инсультов; данные суточного мониторирования артериального давления важны в диагностике гемодинамических и лакунарных подтипов ишемического инсульта.

Анализы крови позволяют определить уровень тромбоцитов, гликемии, параметры свертывающей системы крови, своевременно диагностировать осложнения инсульта и сопутствующие заболевания, лабораторные признаки системных заболеваний соединительной ткани, антифосфолипидного синдрома, метаболических нарушений, в том числе гипергомоцистеинемии, что играет важную роль как в лечении инсульта, так и во вторичной профилактике острых нарушений мозгового кровообращения. В частности, повышение уровня гомоцистеина в крови способствует повышению вязкости крови и более быстрому формированию атеросклеротических бляшек.

Рис. 93. Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий. Гетерогенная эхопозитивная атеросклеротическая бляшка в области устья внутренней сонной артерии, стенозирующая ее просвет на 75 %