- •Нервные болезни

- •Авторский коллектив

- •Условные сокращения

- •Русскоязычные сокращения

- •Латинские сокращения

- •Предисловие

- •Глава 1. Основные этапы становления и развития отечественной неврологии

- •Вопросы для контроля

- •2.1. Развитие нервной системы эмбриона человека

- •2.2. Структурные элементы нервной системы, их морфологические и физиологические свойства

- •Вопросы для контроля

- •Глава 3. Чувствительность и ее нарушения

- •3.1. Виды чувствительности

- •3.2. Проводники чувствительности

- •3.3. Исследование чувствительности

- •3.4. Виды нарушений чувствительности

- •3.5. Варианты и типы нарушений чувствительности

- •Вопросы для контроля

- •Глава 4. Движения, рефлексы и их расстройства

- •4.1. Клиническая симптоматика и диагностика двигательных расстройств

- •4.2. Симптомы поражения корково-мышечного пути на разных уровнях

- •Вопросы для контроля

- •Глава 5. Спинной мозг и симптомы его поражения

- •5.1. Строение спинного мозга

- •5.2. Симптомокомплексы поражения сегментарного и проводникового аппаратов спинного мозга

- •5.3. Симптомокомплексы поражения спинного мозга на разных уровнях

- •Вопросы для контроля

- •Глава 6. Топическая диагностика поражений черепных нервов

- •6.1. I пара: обонятельный нерв (n. olfactorius)

- •6.2. II пара: зрительный нерв (n. opticus)

- •6.3. III пара: глазодвигательный нерв (n. oculomotorius)

- •6.4. IV пара: блоковый нерв (n. trochlearis)

- •6.5. VI пара: отводящий нерв (n. abducens)

- •6.6. Иннервация взора

- •6.7. V пара: тройничный нерв (n. trigeminus)

- •6.9. VIII пара: преддверно-улитковый нерв (n. vestibulocochlearis)

- •6.11. XI пара: добавочный нерв (n. accessorius)

- •6.12. XII пара: подъязычный нерв (n. hypoglossus)

- •6.13. Бульбарный и псевдобульбарный параличи

- •6.14. Альтернирующие синдромы поражения ствола головного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 7. Топическая диагностика поражений мозжечка, экстрапирамидной системы и подкорковых ганглиев

- •7.1. Мозжечок и симптомы его поражения

- •7.2. Экстрапирамидная (стриопаллидарная) система и симптомы ее поражения

- •7.3. Таламус

- •7.4. Внутренняя капсула

- •Вопросы для контроля

- •Глава 8. Кора больших полушарий головного мозга и симптомы ее поражения

- •8.1. Строение коры головного мозга

- •8.2. Локализация функций в коре полушарий. Понятие об анализаторах

- •8.3. Симптомокомплексы поражения долей головного мозга

- •8.4. Симптомы раздражения коры головного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 9. Топическая диагностика поражений периферической нервной системы

- •9.1. Строение и симптомокомплексы поражения разных отделов периферической нервной системы

- •9.2. Общие симптомы поражения периферической нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 10. Вегетативная нервная система и симптомы ее поражения

- •10.1. Центральный отдел вегетативной нервной системы

- •10.2. Периферический отдел вегетативной нервной системы

- •10.3. Особенности вегетативной иннервации и симптомы ее нарушения на примере некоторых внутренних органов

- •Вопросы для контроля

- •Глава 11. Оболочки мозга и спинномозговая жидкость

- •11.1. Оболочки головного и спинного мозга

- •11.2. Желудочки головного мозга и спинномозговая жидкость

- •11.3. Исследование спинномозговой жидкости

- •Вопросы для контроля

- •Глава 12. Кровоснабжение головного и спинного мозга, симптомы его нарушения

- •12.1. Кровоснабжение головного мозга

- •12.2. Кровоснабжение спинного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 13. Методика краткого исследования в клинической неврологии

- •Вопросы для контроля

- •Глава 14. Дополнительные методы исследования в клинической неврологии

- •14.1. Клиническая электроэнцефалография

- •14.2. Магнитная диагностика

- •14.3. Электронейромиография

- •14.4. Эхоэнцефалоскопия

- •14.5. Ультразвуковая доплерография сосудов головы и шеи

- •14.6. Дуплексное сканирование сосудов шеи

- •14.7. Краниография

- •14.8. Спондилография

- •14.9. Компьютерная томография

- •14.10. Магнитно-резонансная томография

- •14.11. Магнитно-резонансная спектроскопия

- •14.12. Позитронно-эмиссионная томография

- •14.13. Методы исследования вегетативной нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 15. Закрытая черепно-мозговая травма

- •15.1. Патогенез черепно-мозговой травмы

- •15.2. Классификация черепно-мозговых травм

- •15.3. Диагностика черепно-мозговых травм

- •15.4. Лечение черепно-мозговых травм

- •Вопросы для контроля

- •16.1. Патоморфология

- •16.3. Классификация последствий черепно-мозговой травмы

- •16.4. Клиническая картина

- •16.5. Диагностика

- •16.6. Лечение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 17. Закрытые травмы спинного мозга

- •17.1. Классификация

- •17.2. Этиология и патогенез

- •17.3. Патоморфология

- •17.4. Клиническая картина

- •17.5. Диагностика

- •17.6. Лечение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 18. Травматические поражения периферической нервной системы

- •18.1. Классификация

- •18.2. Клиническая картина

- •18.3. Диагностика

- •18.4. Лечение

- •18.5. Компрессионно-ишемические невропатии

- •Вопросы для контроля

- •Глава 19. Болезни периферической нервной системы

- •19.1. Радикулопатии

- •19.2. Полиневриты (полирадикулоневриты, полиневропатии)

- •19.3. Невропатия лицевого нерва

- •Вопросы для контроля

- •Глава 20. Инфекционные и паразитарные заболевания нервной системы

- •20.1. Менингиты

- •20.2. Энцефалиты

- •20.3. Нейросифилис

- •20.4. Герпетические поражения нервной системы

- •20.5. НейроСПИД

- •20.6. Паразитарные заболевания головного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 21. Демиелинизирующие заболевания

- •21.1. Рассеянный (множественный) склероз

- •21.2. Острый рассеянный энцефаломиелит

- •21.3. Другие демиелинизирующие заболевания

- •Вопросы для контроля

- •Глава 22. Сосудистые заболевания головного мозга

- •22.1. Факторы риска мозгового инсульта

- •22.2. Классификация сосудистых заболеваний головного мозга

- •22.3. Физиологические особенности мозгового кровообращения

- •22.4. Патофизиология ишемического повреждения головного мозга

- •22.5. Этиология и патогенез ишемических нарушений мозгового кровообращения

- •22.6. Острые нарушения мозгового кровообращения

- •22.7. Диагностика острых нарушений мозгового кровообращения

- •22.8. Лечение острых нарушений мозгового кровообращения

- •22.9. Профилактика острых нарушений мозгового кровообращения

- •22.10. Хронические нарушения мозгового кровообращения

- •Вопросы для контроля

- •Глава 23. Сосудистые заболевания спинного мозга

- •23.1. Этиология и патогенез нарушений спинального кровообращения

- •23.2. Преходящие нарушения спинального кровообращения

- •23.3. Ишемический спинальный инсульт

- •23.4. Геморрагический спинальный инсульт

- •23.5. Лечение спинальных инсультов

- •Вопросы для контроля

- •Глава 24. Эпилепсия и пароксизмальные расстройства сознания неэпилептической природы

- •24.1. Эпилепсия. Этиология и патогенез

- •24.2. Международная классификация эпилептических приступов (Киото, 1981) и их клиническая картина

- •24.3. Международная классификация (Нью-Дели, 1989) и клинические проявления основных форм эпилепсии

- •24.4. Диагностика эпилепсии

- •24.5. Лечение эпилепсии

- •24.6. Синкопальные состояния

- •24.7. Нарушения сознания, обусловленные недостаточностью мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне

- •24.8. Дисметаболические состояния

- •24.9. Гипервентиляционный синдром

- •24.10. Псевдоэпилептические приступы

- •24.11. Лечение синкопальных состояний

- •Вопросы для контроля

- •Глава 25. Неврозы, астенические состояния и инсомнии

- •25.1. Неврозы

- •25.2. Неврастения

- •25.3. Истерия

- •25.4. Невроз навязчивых состояний

- •25.5. Астенические состояния

- •25.6. Инсомнии

- •Вопросы для контроля

- •Глава 26. Опухоли центральной нервной системы и сирингомиелия

- •26.1. Опухоли головного мозга

- •26.2. Опухоли спинного мозга

- •26.3. Диагностика и лечение опухолей центральной нервной системы

- •26.4. Сирингомиелия

- •Вопросы для контроля

- •Глава 27. Нейродегенеративные и наследственные заболевания с преимущественным поражением экстрапирамидной системы

- •27.1. Гепатолентикулярная дегенерация

- •27.2. Торсионная дистония

- •27.3. Хорея Гентингтона

- •27.4. Болезнь Галлервордена – Шпатца

- •27.5. Паркинсонизм

- •27.6. Множественные (системные) дегенерации

- •27.7. Миоклонус-эпилепсия

- •27.8. Генерализованный тик Туретта

- •27.9. Наследственное дрожание

- •27.10. Синдром беспокойных ног

- •Вопросы для контроля

- •Глава 28. Нарушение когнитивных функций

- •28.1. Болезнь Альцгеймера

- •28.2. Фронтотемпоральная деменция

- •28.3. Деменция с тельцами Леви

- •28.4. Сосудистые когнитивные нарушения

- •Вопросы для контроля

- •Глава 29. Нервно-мышечные заболевания

- •29.1. Миопатии

- •29.2. Миотонии

- •29.3. Миастения

- •Вопросы для контроля

- •Глава 30. Вегетативные расстройства

- •30.1. Синдромы вегетативных нарушений

- •30.2. Синдромы вегетативной гиперактивности

- •30.3. Синдромы нарушения терморегуляции

- •30.4. Синдром нарушения потоотделения

- •30.5. Гипоталамический синдром

- •30.6. Нейроэндокринные расстройства

- •30.7. Расстройства мотивации и влечения (булимия, жажда, изменение либидо и др.), сна и бодрствования

- •30.8. Периферические вегетативные синдромы

- •30.9. Болезни вегетативной нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 31. Токсические поражения нервной системы

- •31.1. Поражения веществами нервно-паралитического действия

- •31.2. Поражения веществами общеядовитого действия

- •31.3. Отравления веществами удушающего действия

- •31.4. Отравления техническими и бытовыми жидкостями

- •31.5. Отравления этиловым спиртом

- •31.6. Отравления мышьяком, марганцем, соединениями тяжелых металлов

- •31.7. Поражения нервной системы при различных формах наркоманий (токсикоманий)

- •31.8. Синдром последствий наркомании (токсикомании)

- •31.9. Принципы терапии наркомании (токсикомании)

- •31.10. Отравления лекарственными препаратами различных групп

- •Вопросы для контроля

- •Глава 32. Радиационные поражения нервной системы

- •32.1. Этиология, патогенез и патоморфология

- •32.2. Клиническая картина

- •32.3. Лечение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 33. Поражение нервной системы при воздействии экстремальных факторов

- •33.1. Гипоксия

- •33.2. Декомпрессия (кессонная болезнь)

- •33.3. Гипокинезия

- •33.4. Общее охлаждение

- •33.5. Перегревание

- •33.6. Вибрация

- •33.7. Шум, инфразвук и ультразвук

- •33.8. Ускорения

- •33.9. Электромагнитное излучение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 34. Соматоневрология (неврологические расстройства при заболеваниях внутренних органов)

- •34.1. Неврологические синдромы при раке внутренних органов

- •34.2. Расстройства нервной системы при заболеваниях сердца

- •34.3. Поражения нервной системы при заболеваниях легких

- •34.4. Поражения нервной системы при заболеваниях почек

- •34.5. Поражения нервной системы при заболеваниях печени

- •34.6. Поражения нервной системы при ревматизме

- •34.7. Поражения нервной системы при сахарном диабете

- •Вопросы для контроля

- •Глава 35. Неотложные состояния в неврологии

- •35.1. Основные неврологические синдромы, требующие неотложной терапии

- •35.2. Неотложная терапия при травмах нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 36. Нарушения сознания

- •36.1. Кома. Патогенез и классификация

- •36.2. Диагностика комы

- •36.3. Особые формы угнетения сознания

- •Вопросы для контроля

- •Глава 37. Медицинская реабилитация при заболеваниях и травмах нервной системы

- •37.1. Основные направления, принципы и формы реабилитации больных с поражениями нервной системы

- •37.2. Принципы и методология организации реабилитационного процесса

- •37.3. Медикаментозная терапия и средства реабилитации

- •37.4. Эффективность и преемственность реабилитации. Исходы

- •Вопросы для контроля

- •Литература

14.2. Магнитная диагностика

Среди электродиагностических методов исследования современной неврологии к сравнительно «молодым» относится методика магнитной диагностики патологических изменений эфферентных проводящих путей нервной системы на разных уровнях при заболеваниях и травмах нервной системы. В основе данной методики лежит бесконтактное определение электровозбудимости и электропроводимости надсегментарных структур, сплетений, нервов и мышц при воздействии электромагнитных волн на структуры периферической и центральной нервной системы.

Возбудимость нейронных мембран, способных генерировать и распространять потенциал действия, в значительной степени определяется соотношением концентраций ионов калия, натрия и кальция во вне– и внутриклеточной среде, а также упорядоченной текучестью мембран. Проведение возбуждения по аксону оказывается нарушенным при различных видах патологии нервных волокон в центральной нервной системе и периферических нервов (сплетений): при инфекционно-воспалительных процессах, травматических поражениях нервных волокон, демиелинизации и т. д.

Магнитную диагностику применяют в экспресс-режиме (визуально оценивая мышечные сокращения) и как часть электронейромиографии (по результатам регистрации и компьютерного анализа электровозбудимости мышцы и электропроводимости различных отделов нервной системы).

Для проведения магнитной диагностики стимулирующую катушку магнитного стимулятора располагают над проекцией исследуемого сплетения, нерва или мышцы на расстоянии 3–5 см от кожных покровов. Запускают одиночные электромагнитные импульсы, плотность которых постепенно увеличивают (1,0–3,5 Тл) до возникновения визуально фиксируемого сокращения мышцы, что свидетельствует о сохранившейся электровозбудимости нейромоторного аппарата.

Электровозбудимость различных нейронных ансамблей и электропроводимость проводящих путей нервной системы можно исследовать путем магнитной стимуляции коры головного мозга соответствующей стороны или спинномозговых образований. При сохранности связей головного и спинного мозга с мышцами возникает М-ответ (моторный ответ).

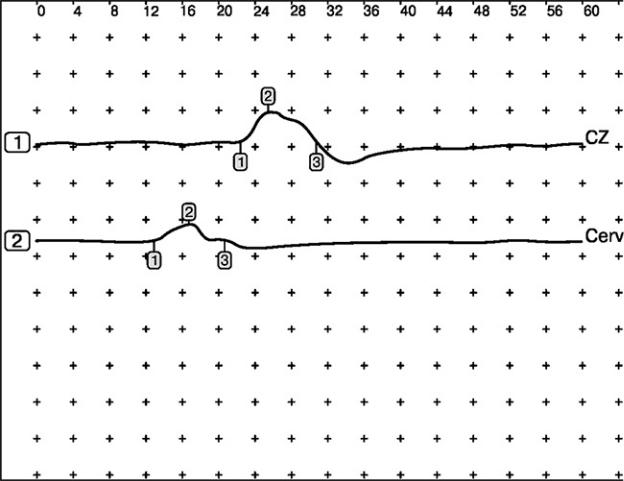

Для количественной оценки скорости проведения по эфферентным структурам нервной системы используют диагностический комплекс – электронейромиограф с магнитным стимулятором. Магнитную стимуляцию осуществляют последовательно в точках проекций моторных зон коры головного мозга, шейных и поясничных корешков спинного мозга. На основании латентных периодов М-ответов определяют время центрального моторного проведения по эфферентным проводникам центральной нервной системы (рис. 48).

Латентность мышечного ответа может включать время проведения по корковоспинномозговым путям при транскраниальной магнитной стимуляции; время проведения импульса по периферическому нерву при магнитной стимуляции

передних корешков спинного мозга; спинальную синаптическую задержку (около 1 мс) и время проведения по проксимальному отрезку передних корешков (около 0,3 мс).

Показанием к использованию магнитной диагностики являются травмы, сосудистые и демиелинизирующие заболевания нервной системы, миелопатии различного генеза, невропатии и полиневропатии.

Рис. 48. Транскраниальная магнитная стимуляция, исследование времени центрального моторного проведения:

1 – кортикальный вызванный моторный ответ; 2 – сегментарный цервикальный вызванный моторный ответ; CZ – центральное отведение (с уровня вертекса); Cerv – отведение с уровня шейного утолщения

Транскраниальная магнитная стимуляция, первоначально использовавшаяся как диагностический метод, в настоящее время широко применяется в терапевтических целях. Лечебная ритмическая транскраниальная магнитная стимуляция направлена на изменение функционального состояния структур головного мозга с помощью тормозных и активирующих механизмов, что играет важную роль в патогенезе многих заболеваний нервной системы. В качестве терапевтического воздействия ритмическая транскраниальная магнитная стимуляция используется для лечения депрессий, болезни Паркинсона, наследственных дегенеративных заболеваний,

хронических ежедневных головных болей, спастичности, реабилитации моторных нарушений и др.

14.3. Электронейромиография

Метод исследования нервно-мышечной системы путем оценки электрической активности мышц и периферических нервов. Под нервно-мышечной системой понимают комплекс скелетных мышц и сегментарно-периферических образований нервной системы (мотонейроны и периферические двигательные волокна). Функциональной единицей нервно-мышечной системы является двигательная единица, состоящая из одного мотонейрона, его аксона и иннервируемых им мышечных волокон (экстрафузальных). Мышечные волокна, относящиеся к территории одной двигательной единицы, функционируют как единое целое по принципу «все или ничего».

Электронейромиография подразделяется на игольчатую и поверхностную электромиографию, а также стимуляционную электронейромиографию.

Игольчатая электромиография – метод изучения биоэлектрической активности мышц посредством введения игольчатого электрода в исследуемую мышцу с последующей регистрацией и оценкой параметров потенциалов двигательных единиц. Потенциал двигательной единицы представляет собой суммарный потенциал активности мышечных волокон, принадлежащих к одной двигательной единице.

Запись и анализ миограммы состоит из четырех этапов: введение иглы; состояние покоя; минимальное мышечное сокращение; максимальное мышечное сокращение.

При введении иглы возникает усиленная инсерционная активность – залп потенциалов вследствие механического раздражения мышечных волокон иглой. У здоровых людей длительность усиленной инсерционной активности составляет до 200 мс, при первичных мышечных заболеваниях, заболеваниях периферической нервной системы этот показатель увеличивается.

В состоянии покоя производится оценка спонтанной активности мышечных волокон. В норме никакой спонтанной активности не регистрируется. Различают несколько видов потенциалов спонтанной активности, указывающих на патологический процесс в мышце.

–Потенциалы фибрилляции – это электрическая активность одиночного мышечного волокна (группы волокон), не вызванная нервным импульсом и возникающая повторно (средняя длительность – 1–5 мс, амплитуда – 10– 300 мкВ). Потенциалы фибрилляции являются типичным признаком денервации мышцы. Возникают через 15–21 день после перерыва нерва, провоцируются механическим раздражением или согреванием мышцы. Отсутствие фибрилляции спустя 3 нед. от момента поражения периферического нерва исключает наличие полной денервации.

–Положительные острые волны указывают на грубую денервацию мышцы и дегенерацию мышечных волокон (средняя длительность – 2—30 мс, амплитуда – 10 —4000 мкВ), возникают через 14–21 день после денервации.

–Потенциалы фасцикуляций схожи с потенциалами действия двигательной

единицы, но появляются в полностью расслабленной мышце. Характерны для заболеваний, связанных с поражением мотонейронов передних рогов, однако встречаются и при других заболеваниях.

–Миотонические разряды состоят из потенциалов фибрилляции, положительных острых волн, потенциалов двигательных единиц, амплитуда и частота которых нарастают и затем снижаются. Характерны для различных видов миотоний.

–Псевдомиотонические разряды – высокочастотные повторяющиеся разряды потенциалов мышечных волокон, регистрируемые при различных формах первичномышечных заболеваний, воспалительном поражении мышечных волокон.

При минимальном мышечном напряжении оцениваются параметры отдельных потенциалов двигательных единиц (длительность, амплитуда, фазность и др.). Для каждой мышцы есть свои нормативные показатели (допустимые отклонения ±

13 %).

При максимальном напряжении мышцы образуется интерференционная кривая: при активации всех двигательных единиц мышцы частота потенциала действия увеличивается настолько, что потенциалы наслаиваются друг на друга, и уже невозможно определить их принадлежность к конкретной двигательной единице. Производится оценка амплитуды и частоты осцилляций.

Поверхностная электромиография. При использовании накожных электродов в норме при активировании мышцы сразу же регистрируется интерференционный тип электромиографии как результат сложения колебаний потенциала многих двигательных единиц. Выделяют четыре типа поверхностной электромиограммы.

Первый тип – интерференционная электромиограмма – высокочастотная (50— 100 колебаний в секунду) полиморфная активность, возникающая при произвольном сокращении мышцы или при напряжении других мышц. Этот тип характерен для здоровой мышцы. Интерференционная электромиограмма сниженной амплитуды наблюдается при первичных мышечных поражениях, а также при аксональном поражении. Визуально по поверхностной электромиограмме дифференциация неврального и первичного мышечного поражения невозможна из-за отсутствия данных о частоте колебаний.

Второй тип – уреженная электромиограмма – редкие (до 20–40 в секунду), отчетливые по ритму колебания потенциалов в виде «частокола», а также спонтанные потенциалы фасцикуляций, регистрируемые в состоянии покоя. Этот тип электромиограммы характерен для поражения передних рогов спинного мозга. Колебания с частотой 20–40 в секунду высокой амплитуды (3–5 мкВ) наблюдаются при относительно негрубом поражении. Эти колебания соответствуют гигантским потенциалам двигательной единицы, регистрируемым при игольчатой электромиографии. Очень редкие (5—15 в секунду) колебания со сниженной амплитудой (50—150 мкВ), относительно постоянные по ритму, регистрируются при более грубой патологии, соответствуют поражению большинства нейронов передних рогов и уменьшению числа функционирующих мышечных волокон.

Третий тип – высокие по амплитуде в состоянии покоя и при тоническом

напряжении мышц, ритмически повторяющиеся «залпы» частых колебаний (частотой 4—10 в секунду, длительностью 80—100 мс). Этот тип поверхностной электромиограммы характерен для различного рода супраспинальных расстройств двигательной системы.

Четвертый тип – полное биоэлектрическое молчание в покое, при тоническом напряжении или попытке к произвольному сокращению. Характеризует полный паралич мышцы как при полной атрофии мышечных волокон, так и при блоке проведения по периферическому нейрону.

Стимуляционная электронейромиография – неинвазивный метод исследования, который основан на оценке электрических потенциалов мышцы, вызванных путем электрической стимуляции периферического нерва. Методика позволяет определить характер (аксональный, демиелинизирующий), уровень, степень поражения нерва, оценить состояние иннервируемой им мышцы. Исследование проводится накожными электродами: активный электрод накладывается на моторную точку мышцы, референтный электрод – дистальнее на 2–3 см, заземляющий электрод располагается между стимулирующим и отводящими электродами. Стимулирующим электродом раздражают нерв, иннервирующий данную мышцу, с постепенным увеличением силы тока до наибольшей амплитуды моторного ответа (М-ответ) (рис. 49).

М-ответ – суммарный синхронный разряд двигательной единицы мышцы в ответ на раздражение двигательных волокон нерва. При поражении нерва или мышцы, как правило, наблюдается выраженное повышение порога вызывания М- ответа. При поражении аксона нерва, а также при поражении самой мышцы наблюдается снижение амплитуды М-ответа. Для оценки состояния миелиновой оболочки нерва используют показатели терминальной латентности, скорости проведения электрического импульса. Терминальная латентность – время про хождения импульса от дистальной точки стимуляции до М-ответа. Определение скорости проведения электрического импульса по двигательным или чувствительным волокнам нерва основано на сопоставлении расстояния между дистальной и проксимальной точками стимуляции нерва с разницей латентных периодов вызванных ответов при раздражении двух точек. Стимуляция двигательных и чувствительных волокон периферических нервов позволяет получить волны с большей латентностью, чем М-ответ, – так называемые «поздние ответы».

Рис. 49. Стимуляционная электронейромиография правого срединного нерва,

отведение с m. abductor pollicis brevis

При переднероговых поражениях биоэлектрическую активность нервномышечной системы характеризуют следующие признаки:

–наличие потенциалов фасцикуляций, иногда и фибрилляций, в покое при отведении игольчатыми электродами;

–второй тип электромиограммы при отведении поверхностными электродами или разрежения электромиограммы при игольчатом отведении при произвольном мышечном сокращении;

–наличие нормальных минимальных и максимальных скоростей проведения электрического импульса;

–значительное повышение амплитуды потенциала действия нерва;

–выраженное снижение максимальной амплитуды М-ответа;

–выраженное падение числа функционирующих двигательных единиц;

–увеличение длительности потенциалов двигательных единиц более 12 мс;

–увеличение амплитуды потенциалов двигательных единиц.

При поражении корешков, сплетений и нервов биоэлектрическую активность нервно-мышечной системы характеризуют:

– спонтанная активность (фибрилляции, фасцикуляции, положительные денервационные потенциалы);

–интермедиарный тип электромиограммы при максимальном мышечном сокращении (характерный признак частичной денервации);

–снижение эфферентных и афферентных скоростей проведения электрического импульса;

–уменьшение амплитуды потенциала действия нерва;

–уменьшение амплитуды М-ответа.

При этом диагностическим критерием неврального поражения является сочетанное снижение скоростей проведения электрического импульса по нерву и амплитуд неврального и мышечного вызванных потенциалов более чем на 20 %.

Дифференциально-диагностическим отличием переднерогового процесса от неврального является диссоциированное снижение максимальной амплитуды М- ответа и падение числа двигательных единиц при нормальных (или повышенных) скоростях проведения импульсов и амплитуд невральных вызванных потенциалов.

При первичном мышечном поражении биоэлектрическая активность нервномышечной системы характеризуется:

–низкоамплитудной поверхностной интерференционной электромиограммой при умеренном или даже слабом мышечном сокращении;

–укорочением длительности потенциалов действия двигательных единиц более чем на 20 %;

–увеличением числа полифазных потенциалов;

–снижением амплитуды потенциалов действия двигательных единиц;

–снижением максимальной амплитуды М-ответа;

–уменьшением числа двигательных единиц при повышении амплитуды минимального М-ответа и близких к норме скорости проведения импульса и амплитудах невральных вызванных потенциалов.

Таким образом, дифференциально-диагностическими признаками электронейромиографии для разграничения спинномозгового, неврального и мышечного поражения являются величины скоростей проведения импульсов и амплитуды невральных потенциалов действия:

–при первичном мышечном поражении эти показатели нормальны;

–при невральном – снижение амплитуд невральных вызванных потенциалов сочетается с замедлением скорости проведения импульса по нерву;

–при переднероговом процессе скорости проведения импульса нормальны, амплитуды невральных вызванных потенциалов резко возрастают, достигая гигантской величины.