- •Нервные болезни

- •Авторский коллектив

- •Условные сокращения

- •Русскоязычные сокращения

- •Латинские сокращения

- •Предисловие

- •Глава 1. Основные этапы становления и развития отечественной неврологии

- •Вопросы для контроля

- •2.1. Развитие нервной системы эмбриона человека

- •2.2. Структурные элементы нервной системы, их морфологические и физиологические свойства

- •Вопросы для контроля

- •Глава 3. Чувствительность и ее нарушения

- •3.1. Виды чувствительности

- •3.2. Проводники чувствительности

- •3.3. Исследование чувствительности

- •3.4. Виды нарушений чувствительности

- •3.5. Варианты и типы нарушений чувствительности

- •Вопросы для контроля

- •Глава 4. Движения, рефлексы и их расстройства

- •4.1. Клиническая симптоматика и диагностика двигательных расстройств

- •4.2. Симптомы поражения корково-мышечного пути на разных уровнях

- •Вопросы для контроля

- •Глава 5. Спинной мозг и симптомы его поражения

- •5.1. Строение спинного мозга

- •5.2. Симптомокомплексы поражения сегментарного и проводникового аппаратов спинного мозга

- •5.3. Симптомокомплексы поражения спинного мозга на разных уровнях

- •Вопросы для контроля

- •Глава 6. Топическая диагностика поражений черепных нервов

- •6.1. I пара: обонятельный нерв (n. olfactorius)

- •6.2. II пара: зрительный нерв (n. opticus)

- •6.3. III пара: глазодвигательный нерв (n. oculomotorius)

- •6.4. IV пара: блоковый нерв (n. trochlearis)

- •6.5. VI пара: отводящий нерв (n. abducens)

- •6.6. Иннервация взора

- •6.7. V пара: тройничный нерв (n. trigeminus)

- •6.9. VIII пара: преддверно-улитковый нерв (n. vestibulocochlearis)

- •6.11. XI пара: добавочный нерв (n. accessorius)

- •6.12. XII пара: подъязычный нерв (n. hypoglossus)

- •6.13. Бульбарный и псевдобульбарный параличи

- •6.14. Альтернирующие синдромы поражения ствола головного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 7. Топическая диагностика поражений мозжечка, экстрапирамидной системы и подкорковых ганглиев

- •7.1. Мозжечок и симптомы его поражения

- •7.2. Экстрапирамидная (стриопаллидарная) система и симптомы ее поражения

- •7.3. Таламус

- •7.4. Внутренняя капсула

- •Вопросы для контроля

- •Глава 8. Кора больших полушарий головного мозга и симптомы ее поражения

- •8.1. Строение коры головного мозга

- •8.2. Локализация функций в коре полушарий. Понятие об анализаторах

- •8.3. Симптомокомплексы поражения долей головного мозга

- •8.4. Симптомы раздражения коры головного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 9. Топическая диагностика поражений периферической нервной системы

- •9.1. Строение и симптомокомплексы поражения разных отделов периферической нервной системы

- •9.2. Общие симптомы поражения периферической нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 10. Вегетативная нервная система и симптомы ее поражения

- •10.1. Центральный отдел вегетативной нервной системы

- •10.2. Периферический отдел вегетативной нервной системы

- •10.3. Особенности вегетативной иннервации и симптомы ее нарушения на примере некоторых внутренних органов

- •Вопросы для контроля

- •Глава 11. Оболочки мозга и спинномозговая жидкость

- •11.1. Оболочки головного и спинного мозга

- •11.2. Желудочки головного мозга и спинномозговая жидкость

- •11.3. Исследование спинномозговой жидкости

- •Вопросы для контроля

- •Глава 12. Кровоснабжение головного и спинного мозга, симптомы его нарушения

- •12.1. Кровоснабжение головного мозга

- •12.2. Кровоснабжение спинного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 13. Методика краткого исследования в клинической неврологии

- •Вопросы для контроля

- •Глава 14. Дополнительные методы исследования в клинической неврологии

- •14.1. Клиническая электроэнцефалография

- •14.2. Магнитная диагностика

- •14.3. Электронейромиография

- •14.4. Эхоэнцефалоскопия

- •14.5. Ультразвуковая доплерография сосудов головы и шеи

- •14.6. Дуплексное сканирование сосудов шеи

- •14.7. Краниография

- •14.8. Спондилография

- •14.9. Компьютерная томография

- •14.10. Магнитно-резонансная томография

- •14.11. Магнитно-резонансная спектроскопия

- •14.12. Позитронно-эмиссионная томография

- •14.13. Методы исследования вегетативной нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 15. Закрытая черепно-мозговая травма

- •15.1. Патогенез черепно-мозговой травмы

- •15.2. Классификация черепно-мозговых травм

- •15.3. Диагностика черепно-мозговых травм

- •15.4. Лечение черепно-мозговых травм

- •Вопросы для контроля

- •16.1. Патоморфология

- •16.3. Классификация последствий черепно-мозговой травмы

- •16.4. Клиническая картина

- •16.5. Диагностика

- •16.6. Лечение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 17. Закрытые травмы спинного мозга

- •17.1. Классификация

- •17.2. Этиология и патогенез

- •17.3. Патоморфология

- •17.4. Клиническая картина

- •17.5. Диагностика

- •17.6. Лечение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 18. Травматические поражения периферической нервной системы

- •18.1. Классификация

- •18.2. Клиническая картина

- •18.3. Диагностика

- •18.4. Лечение

- •18.5. Компрессионно-ишемические невропатии

- •Вопросы для контроля

- •Глава 19. Болезни периферической нервной системы

- •19.1. Радикулопатии

- •19.2. Полиневриты (полирадикулоневриты, полиневропатии)

- •19.3. Невропатия лицевого нерва

- •Вопросы для контроля

- •Глава 20. Инфекционные и паразитарные заболевания нервной системы

- •20.1. Менингиты

- •20.2. Энцефалиты

- •20.3. Нейросифилис

- •20.4. Герпетические поражения нервной системы

- •20.5. НейроСПИД

- •20.6. Паразитарные заболевания головного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 21. Демиелинизирующие заболевания

- •21.1. Рассеянный (множественный) склероз

- •21.2. Острый рассеянный энцефаломиелит

- •21.3. Другие демиелинизирующие заболевания

- •Вопросы для контроля

- •Глава 22. Сосудистые заболевания головного мозга

- •22.1. Факторы риска мозгового инсульта

- •22.2. Классификация сосудистых заболеваний головного мозга

- •22.3. Физиологические особенности мозгового кровообращения

- •22.4. Патофизиология ишемического повреждения головного мозга

- •22.5. Этиология и патогенез ишемических нарушений мозгового кровообращения

- •22.6. Острые нарушения мозгового кровообращения

- •22.7. Диагностика острых нарушений мозгового кровообращения

- •22.8. Лечение острых нарушений мозгового кровообращения

- •22.9. Профилактика острых нарушений мозгового кровообращения

- •22.10. Хронические нарушения мозгового кровообращения

- •Вопросы для контроля

- •Глава 23. Сосудистые заболевания спинного мозга

- •23.1. Этиология и патогенез нарушений спинального кровообращения

- •23.2. Преходящие нарушения спинального кровообращения

- •23.3. Ишемический спинальный инсульт

- •23.4. Геморрагический спинальный инсульт

- •23.5. Лечение спинальных инсультов

- •Вопросы для контроля

- •Глава 24. Эпилепсия и пароксизмальные расстройства сознания неэпилептической природы

- •24.1. Эпилепсия. Этиология и патогенез

- •24.2. Международная классификация эпилептических приступов (Киото, 1981) и их клиническая картина

- •24.3. Международная классификация (Нью-Дели, 1989) и клинические проявления основных форм эпилепсии

- •24.4. Диагностика эпилепсии

- •24.5. Лечение эпилепсии

- •24.6. Синкопальные состояния

- •24.7. Нарушения сознания, обусловленные недостаточностью мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне

- •24.8. Дисметаболические состояния

- •24.9. Гипервентиляционный синдром

- •24.10. Псевдоэпилептические приступы

- •24.11. Лечение синкопальных состояний

- •Вопросы для контроля

- •Глава 25. Неврозы, астенические состояния и инсомнии

- •25.1. Неврозы

- •25.2. Неврастения

- •25.3. Истерия

- •25.4. Невроз навязчивых состояний

- •25.5. Астенические состояния

- •25.6. Инсомнии

- •Вопросы для контроля

- •Глава 26. Опухоли центральной нервной системы и сирингомиелия

- •26.1. Опухоли головного мозга

- •26.2. Опухоли спинного мозга

- •26.3. Диагностика и лечение опухолей центральной нервной системы

- •26.4. Сирингомиелия

- •Вопросы для контроля

- •Глава 27. Нейродегенеративные и наследственные заболевания с преимущественным поражением экстрапирамидной системы

- •27.1. Гепатолентикулярная дегенерация

- •27.2. Торсионная дистония

- •27.3. Хорея Гентингтона

- •27.4. Болезнь Галлервордена – Шпатца

- •27.5. Паркинсонизм

- •27.6. Множественные (системные) дегенерации

- •27.7. Миоклонус-эпилепсия

- •27.8. Генерализованный тик Туретта

- •27.9. Наследственное дрожание

- •27.10. Синдром беспокойных ног

- •Вопросы для контроля

- •Глава 28. Нарушение когнитивных функций

- •28.1. Болезнь Альцгеймера

- •28.2. Фронтотемпоральная деменция

- •28.3. Деменция с тельцами Леви

- •28.4. Сосудистые когнитивные нарушения

- •Вопросы для контроля

- •Глава 29. Нервно-мышечные заболевания

- •29.1. Миопатии

- •29.2. Миотонии

- •29.3. Миастения

- •Вопросы для контроля

- •Глава 30. Вегетативные расстройства

- •30.1. Синдромы вегетативных нарушений

- •30.2. Синдромы вегетативной гиперактивности

- •30.3. Синдромы нарушения терморегуляции

- •30.4. Синдром нарушения потоотделения

- •30.5. Гипоталамический синдром

- •30.6. Нейроэндокринные расстройства

- •30.7. Расстройства мотивации и влечения (булимия, жажда, изменение либидо и др.), сна и бодрствования

- •30.8. Периферические вегетативные синдромы

- •30.9. Болезни вегетативной нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 31. Токсические поражения нервной системы

- •31.1. Поражения веществами нервно-паралитического действия

- •31.2. Поражения веществами общеядовитого действия

- •31.3. Отравления веществами удушающего действия

- •31.4. Отравления техническими и бытовыми жидкостями

- •31.5. Отравления этиловым спиртом

- •31.6. Отравления мышьяком, марганцем, соединениями тяжелых металлов

- •31.7. Поражения нервной системы при различных формах наркоманий (токсикоманий)

- •31.8. Синдром последствий наркомании (токсикомании)

- •31.9. Принципы терапии наркомании (токсикомании)

- •31.10. Отравления лекарственными препаратами различных групп

- •Вопросы для контроля

- •Глава 32. Радиационные поражения нервной системы

- •32.1. Этиология, патогенез и патоморфология

- •32.2. Клиническая картина

- •32.3. Лечение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 33. Поражение нервной системы при воздействии экстремальных факторов

- •33.1. Гипоксия

- •33.2. Декомпрессия (кессонная болезнь)

- •33.3. Гипокинезия

- •33.4. Общее охлаждение

- •33.5. Перегревание

- •33.6. Вибрация

- •33.7. Шум, инфразвук и ультразвук

- •33.8. Ускорения

- •33.9. Электромагнитное излучение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 34. Соматоневрология (неврологические расстройства при заболеваниях внутренних органов)

- •34.1. Неврологические синдромы при раке внутренних органов

- •34.2. Расстройства нервной системы при заболеваниях сердца

- •34.3. Поражения нервной системы при заболеваниях легких

- •34.4. Поражения нервной системы при заболеваниях почек

- •34.5. Поражения нервной системы при заболеваниях печени

- •34.6. Поражения нервной системы при ревматизме

- •34.7. Поражения нервной системы при сахарном диабете

- •Вопросы для контроля

- •Глава 35. Неотложные состояния в неврологии

- •35.1. Основные неврологические синдромы, требующие неотложной терапии

- •35.2. Неотложная терапия при травмах нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 36. Нарушения сознания

- •36.1. Кома. Патогенез и классификация

- •36.2. Диагностика комы

- •36.3. Особые формы угнетения сознания

- •Вопросы для контроля

- •Глава 37. Медицинская реабилитация при заболеваниях и травмах нервной системы

- •37.1. Основные направления, принципы и формы реабилитации больных с поражениями нервной системы

- •37.2. Принципы и методология организации реабилитационного процесса

- •37.3. Медикаментозная терапия и средства реабилитации

- •37.4. Эффективность и преемственность реабилитации. Исходы

- •Вопросы для контроля

- •Литература

11.3. Исследование спинномозговой жидкости

Ликвор (спинномозговую жидкость) получают с помощью люмбальной (поясничной) пункции одноименной (поясничной) цистерны, пункции большой цистерны и боковых желудочков мозга.

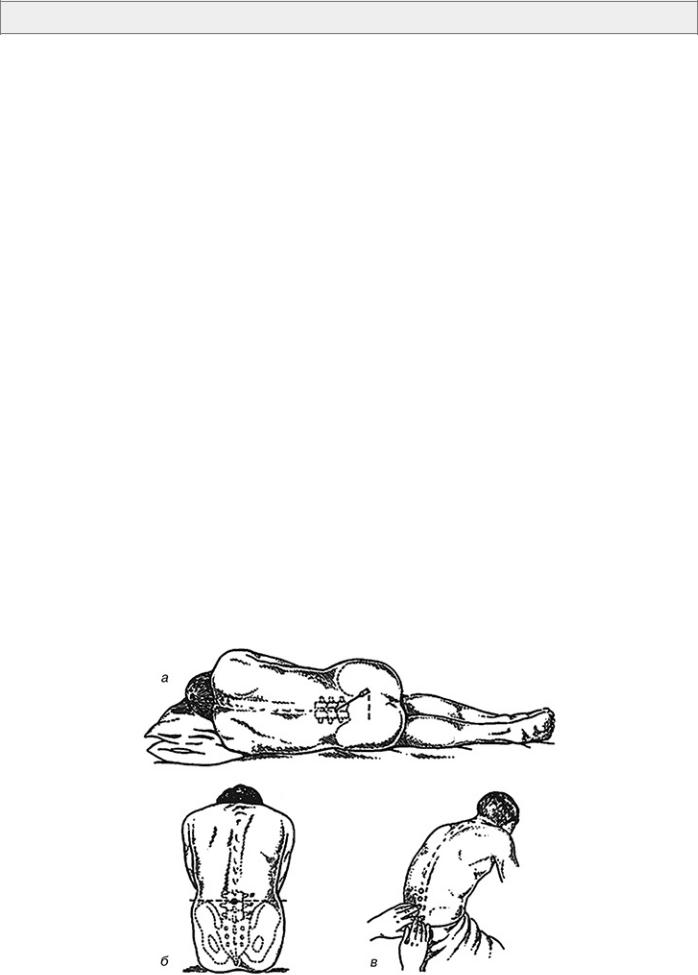

Наиболее распространена люмбальная пункция, осуществляемая в положении больного лежа или сидя (рис. 46). Перед выполнением люмбальной пункции необходимо исключить признаки повышенного внутричерепного давления (по данным компьютерной или магнитно-резонансной томографии или по данным осмотра глазного дна офтальмологом – застойные диски зрительных нервов), чтобы предотвратить вклинение головного мозга во время люмбальной пункции.

Наиболее физиологичное положение для проведения люмбальной пункции – лежа на боку с согнутыми и приведенными к животу ногами, приведенной к груди головой. Местом поясничного прокола у взрослого являются промежутки между III и IV и между II и III поясничными позвонками. Детям нельзя производить пункцию между II и III поясничными позвонками из-за более низкого расположения спинного мозга. Место прокола определяют, ориентируясь на место пересечения линии, соединяющей передние верхние гребни подвздошных костей (линии Якоби), и позвоночника на уровне промежутка между остистыми отростками III–IV поясничных позвонков. Пункцию проводят под местным обезболиванием (3–5 мл 0,5 % раствора новокаина). Специальную пункционную иглу с мандреном вводят строго по средней линии под остистым отростком III поясничного позвонка. На глубине от 4 до 7 см у взрослых (около 2 см у детей) ощущение провала свидетельствует о том, что игла проникла в субарахноидальное пространство. Истечение жидкости после извлечения мандрена свидетельствует о правильном выполнении пункции.

Рис. 46. Люмбальная пункция:

а – поясничный прокол при положении больного лежа; б – определение промежутка между III и IV поясничными позвонками (линия Якоби); в – направление иглы при люмбальной пункции

Для измерения давления после извлечения мандрена к игле присоединяют градуированную трубку. Давление ликвора в норме, при люмбальной пункции в положении лежа, равно 80—180 (у детей 45–90) мм вод. ст., сидя – 200–260 мм вод. ст. При отсутствии манометра ориентируются на скорость вытекания ликвора, которая в норме составляет около 60 капель в минуту. На уровень давления влияют увеличение продукции ликвора и нарушение его оттока, увеличение мозга, вызванное объемными процессами, отеком, венозным застоем.

Диагностические пробы. В диагностике нарушения проходимости субарахноидального пространства, главным образом спинного мозга, очень важны ликвородинамические пробы.

Проба Квекенштедта. После определения исходного давления ликвора умеренно сдавливают яремные вены в течение 10 с. При этом в норме давление ликвора через 1–2 с начинает повышаться, иногда до 250 мм вод. ст. После прекращения сдавления вен шеи давление ликвора возвращается к исходному уровню. При блоке ликворных путей (опухолью, грыжей межпозвонкового диска, спаечным процессом и др.) изменения давления во время пробы не происходит. При неполном перекрытии субарахноидального пространства давление ликвора во время проведения пробы повышается значительно медленнее и в меньшей степени, подчас не возвращаясь к исходному уровню (неполный ликворный блок).

Проба Пуссепа выполняется посредством пассивного наклона головы пациента с приведением подбородка к груди. Механизм и ответ те же.

Проба Стуккея. После люмбальной пункции в течение 10 с надавливают на живот в области пупка, что приводит к застою в системе нижней полой вены, сдавливанию субарахноидального пространства и повышению давления ликвора на 60–80 мм вод. ст. После прекращения давления на живот давление ликвора возвращается к исходному.

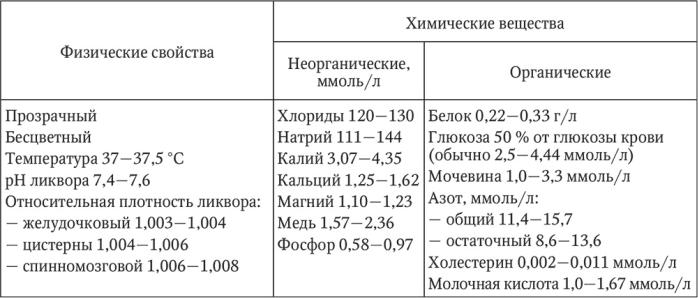

Физические свойства и химический состав спинномозговой жидкости.

Ликвор в норме бесцветен, прозрачен, не имеет запаха. Ярко-кровянистый цвет ликвора указывает на примесь свежей крови, темно-вишневый – на содержание значительного количества старой крови. Зеленовато-желтый цвет (ксантохромия) наблюдается при субарахноидальных кровоизлияниях, опухолях, менингитах (гнойных), прорыве абсцесса в субарахноидальное пространство. Ликвор из кист имеет янтарный, желтый или коричнево-бурый цвет.

Вликворе содержится определенное количество органических и неорганических веществ. При биохимическом исследовании ликвора определяют те же показатели, что и в крови. В норме концентрация веществ в ликворе значительно ниже, чем в крови (табл. 8).

Внорме ликвор не изменяет свойств коллоидных растворов. Измененный

ликвор, в зависимости от степени разведения, меняет дисперсные свойства и цвет коллоидных растворов, например хлорного золота (реакция Ланге). При паренхиматозных дегенеративных поражениях (сифилис, опухоли, рассеянный склероз) ликвор меняет свойства коллоидов в малых разведениях – дегенеративный тип реакции, или кривая левого типа. При воспалительных заболеваниях изменение цвета коллоидов наступает в больших разведениях – воспалительный тип реакции

(или кривая правого типа). При смешанных менинго-паренхиматозных поражениях

ликвор меняет цвет коллоидов как в малых, так и в средних разведениях – смешанный тип реакции. Нормальным типом реакции считается отсутствие изменений цвета (допустимо небольшое изменение цвета при средних разведениях ликвора).

Клеточный состав спинномозговой жидкости. В норме в ликворе можно видеть единичные клетки, преимущественно малые лимфоциты, в количестве 1–3 в 1 мкл (3/3 – 9/3). При различных патологических процессах общее количество клеток увеличивается, достигая порой нескольких сотен и тысяч. Могут появляться различные не свойственные норме клеточные формы: моноциты, плазматические клетки, макрофаги, разнообразные опухолевые клетки и др.

Лимфоциты. Количество лимфоцитов в ликворе увеличивается при менингитах, опухолях, туберкулезе.

Моноциты. Количество моноцитов возрастает в стадии разгара менингитов, после операций на центральной нервной системе, свидетельствуя об активной тканевой реакции.

Макрофаги. Появление их в ликворе указывает на патологию (кровотечение, воспалительный процесс). Макрофаги в ликворе в послеоперационном периоде свидетельствуют об активной санации ликвора.

Таблица 8

Физические свойства и химический состав ликвора

Нейтрофилы с признаками дегенерации ядер появляются в стадии разгара инфекции. В фазе выздоровления происходит постепенная санация ликвора.

Эозинофилы. Обнаруживаются при инфекциях, особенно при лимфоцитарных менингитах, туберкулезном менингите, наиболее часто при цистицеркозе.

Плазмоциты. Их появление наиболее характерно для вирусных и хронических вялотекущих инфекций, злокачественных опухолей, кровоизлияний, панэнцефалита и др.

Опухолевые клетки. Характеризуются большими размерами и увеличенным ядром (признак злокачественности).

Ликворные синдромы

–Синдром клеточно-белковой диссоциации. На фоне нормального или умеренно повышенного содержания белка отмечается значительное увеличение количества клеточных элементов. Ликвор мутный, давление повышено, сдвиг коллоидных реакций вправо. Характерен для менингитов, менингоэнцефалитов и других воспалительных процессов.

–Синдром белково-клеточной диссоциации. При незначительном увеличении цитоза резко повышено содержание белка. Белковые реакции (Нонне – Апельта, Панди и др.) резко положительны, возможно ксантохромное окрашивание. Наблюдается при патологических процессах, приводящих к застою спинномозговой жидкости в головном мозге и нарушению ликворообращения (опухоли головного и спинного мозга, спинальные арахноидиты и др.).

–Синдром глобулино-коллоидной диссоциации. При относительно нормальном или небольшом увеличении содержания белка выявляются отчетливые коллоидные реакции со сдвигом кривой влево. Характерен для рассеянного склероза.

По показаниям применяют дополнительные лабораторные методики (изоэлектрическое фокусирование олигоклональных полос в сыворотке и ликворе – при рассеянном склерозе; исследование уровня β-амилоида и тау-протеина при болезни Альцгеймера; см. гл. 21 и 28).