- •Нервные болезни

- •Авторский коллектив

- •Условные сокращения

- •Русскоязычные сокращения

- •Латинские сокращения

- •Предисловие

- •Глава 1. Основные этапы становления и развития отечественной неврологии

- •Вопросы для контроля

- •2.1. Развитие нервной системы эмбриона человека

- •2.2. Структурные элементы нервной системы, их морфологические и физиологические свойства

- •Вопросы для контроля

- •Глава 3. Чувствительность и ее нарушения

- •3.1. Виды чувствительности

- •3.2. Проводники чувствительности

- •3.3. Исследование чувствительности

- •3.4. Виды нарушений чувствительности

- •3.5. Варианты и типы нарушений чувствительности

- •Вопросы для контроля

- •Глава 4. Движения, рефлексы и их расстройства

- •4.1. Клиническая симптоматика и диагностика двигательных расстройств

- •4.2. Симптомы поражения корково-мышечного пути на разных уровнях

- •Вопросы для контроля

- •Глава 5. Спинной мозг и симптомы его поражения

- •5.1. Строение спинного мозга

- •5.2. Симптомокомплексы поражения сегментарного и проводникового аппаратов спинного мозга

- •5.3. Симптомокомплексы поражения спинного мозга на разных уровнях

- •Вопросы для контроля

- •Глава 6. Топическая диагностика поражений черепных нервов

- •6.1. I пара: обонятельный нерв (n. olfactorius)

- •6.2. II пара: зрительный нерв (n. opticus)

- •6.3. III пара: глазодвигательный нерв (n. oculomotorius)

- •6.4. IV пара: блоковый нерв (n. trochlearis)

- •6.5. VI пара: отводящий нерв (n. abducens)

- •6.6. Иннервация взора

- •6.7. V пара: тройничный нерв (n. trigeminus)

- •6.9. VIII пара: преддверно-улитковый нерв (n. vestibulocochlearis)

- •6.11. XI пара: добавочный нерв (n. accessorius)

- •6.12. XII пара: подъязычный нерв (n. hypoglossus)

- •6.13. Бульбарный и псевдобульбарный параличи

- •6.14. Альтернирующие синдромы поражения ствола головного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 7. Топическая диагностика поражений мозжечка, экстрапирамидной системы и подкорковых ганглиев

- •7.1. Мозжечок и симптомы его поражения

- •7.2. Экстрапирамидная (стриопаллидарная) система и симптомы ее поражения

- •7.3. Таламус

- •7.4. Внутренняя капсула

- •Вопросы для контроля

- •Глава 8. Кора больших полушарий головного мозга и симптомы ее поражения

- •8.1. Строение коры головного мозга

- •8.2. Локализация функций в коре полушарий. Понятие об анализаторах

- •8.3. Симптомокомплексы поражения долей головного мозга

- •8.4. Симптомы раздражения коры головного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 9. Топическая диагностика поражений периферической нервной системы

- •9.1. Строение и симптомокомплексы поражения разных отделов периферической нервной системы

- •9.2. Общие симптомы поражения периферической нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 10. Вегетативная нервная система и симптомы ее поражения

- •10.1. Центральный отдел вегетативной нервной системы

- •10.2. Периферический отдел вегетативной нервной системы

- •10.3. Особенности вегетативной иннервации и симптомы ее нарушения на примере некоторых внутренних органов

- •Вопросы для контроля

- •Глава 11. Оболочки мозга и спинномозговая жидкость

- •11.1. Оболочки головного и спинного мозга

- •11.2. Желудочки головного мозга и спинномозговая жидкость

- •11.3. Исследование спинномозговой жидкости

- •Вопросы для контроля

- •Глава 12. Кровоснабжение головного и спинного мозга, симптомы его нарушения

- •12.1. Кровоснабжение головного мозга

- •12.2. Кровоснабжение спинного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 13. Методика краткого исследования в клинической неврологии

- •Вопросы для контроля

- •Глава 14. Дополнительные методы исследования в клинической неврологии

- •14.1. Клиническая электроэнцефалография

- •14.2. Магнитная диагностика

- •14.3. Электронейромиография

- •14.4. Эхоэнцефалоскопия

- •14.5. Ультразвуковая доплерография сосудов головы и шеи

- •14.6. Дуплексное сканирование сосудов шеи

- •14.7. Краниография

- •14.8. Спондилография

- •14.9. Компьютерная томография

- •14.10. Магнитно-резонансная томография

- •14.11. Магнитно-резонансная спектроскопия

- •14.12. Позитронно-эмиссионная томография

- •14.13. Методы исследования вегетативной нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 15. Закрытая черепно-мозговая травма

- •15.1. Патогенез черепно-мозговой травмы

- •15.2. Классификация черепно-мозговых травм

- •15.3. Диагностика черепно-мозговых травм

- •15.4. Лечение черепно-мозговых травм

- •Вопросы для контроля

- •16.1. Патоморфология

- •16.3. Классификация последствий черепно-мозговой травмы

- •16.4. Клиническая картина

- •16.5. Диагностика

- •16.6. Лечение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 17. Закрытые травмы спинного мозга

- •17.1. Классификация

- •17.2. Этиология и патогенез

- •17.3. Патоморфология

- •17.4. Клиническая картина

- •17.5. Диагностика

- •17.6. Лечение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 18. Травматические поражения периферической нервной системы

- •18.1. Классификация

- •18.2. Клиническая картина

- •18.3. Диагностика

- •18.4. Лечение

- •18.5. Компрессионно-ишемические невропатии

- •Вопросы для контроля

- •Глава 19. Болезни периферической нервной системы

- •19.1. Радикулопатии

- •19.2. Полиневриты (полирадикулоневриты, полиневропатии)

- •19.3. Невропатия лицевого нерва

- •Вопросы для контроля

- •Глава 20. Инфекционные и паразитарные заболевания нервной системы

- •20.1. Менингиты

- •20.2. Энцефалиты

- •20.3. Нейросифилис

- •20.4. Герпетические поражения нервной системы

- •20.5. НейроСПИД

- •20.6. Паразитарные заболевания головного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 21. Демиелинизирующие заболевания

- •21.1. Рассеянный (множественный) склероз

- •21.2. Острый рассеянный энцефаломиелит

- •21.3. Другие демиелинизирующие заболевания

- •Вопросы для контроля

- •Глава 22. Сосудистые заболевания головного мозга

- •22.1. Факторы риска мозгового инсульта

- •22.2. Классификация сосудистых заболеваний головного мозга

- •22.3. Физиологические особенности мозгового кровообращения

- •22.4. Патофизиология ишемического повреждения головного мозга

- •22.5. Этиология и патогенез ишемических нарушений мозгового кровообращения

- •22.6. Острые нарушения мозгового кровообращения

- •22.7. Диагностика острых нарушений мозгового кровообращения

- •22.8. Лечение острых нарушений мозгового кровообращения

- •22.9. Профилактика острых нарушений мозгового кровообращения

- •22.10. Хронические нарушения мозгового кровообращения

- •Вопросы для контроля

- •Глава 23. Сосудистые заболевания спинного мозга

- •23.1. Этиология и патогенез нарушений спинального кровообращения

- •23.2. Преходящие нарушения спинального кровообращения

- •23.3. Ишемический спинальный инсульт

- •23.4. Геморрагический спинальный инсульт

- •23.5. Лечение спинальных инсультов

- •Вопросы для контроля

- •Глава 24. Эпилепсия и пароксизмальные расстройства сознания неэпилептической природы

- •24.1. Эпилепсия. Этиология и патогенез

- •24.2. Международная классификация эпилептических приступов (Киото, 1981) и их клиническая картина

- •24.3. Международная классификация (Нью-Дели, 1989) и клинические проявления основных форм эпилепсии

- •24.4. Диагностика эпилепсии

- •24.5. Лечение эпилепсии

- •24.6. Синкопальные состояния

- •24.7. Нарушения сознания, обусловленные недостаточностью мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне

- •24.8. Дисметаболические состояния

- •24.9. Гипервентиляционный синдром

- •24.10. Псевдоэпилептические приступы

- •24.11. Лечение синкопальных состояний

- •Вопросы для контроля

- •Глава 25. Неврозы, астенические состояния и инсомнии

- •25.1. Неврозы

- •25.2. Неврастения

- •25.3. Истерия

- •25.4. Невроз навязчивых состояний

- •25.5. Астенические состояния

- •25.6. Инсомнии

- •Вопросы для контроля

- •Глава 26. Опухоли центральной нервной системы и сирингомиелия

- •26.1. Опухоли головного мозга

- •26.2. Опухоли спинного мозга

- •26.3. Диагностика и лечение опухолей центральной нервной системы

- •26.4. Сирингомиелия

- •Вопросы для контроля

- •Глава 27. Нейродегенеративные и наследственные заболевания с преимущественным поражением экстрапирамидной системы

- •27.1. Гепатолентикулярная дегенерация

- •27.2. Торсионная дистония

- •27.3. Хорея Гентингтона

- •27.4. Болезнь Галлервордена – Шпатца

- •27.5. Паркинсонизм

- •27.6. Множественные (системные) дегенерации

- •27.7. Миоклонус-эпилепсия

- •27.8. Генерализованный тик Туретта

- •27.9. Наследственное дрожание

- •27.10. Синдром беспокойных ног

- •Вопросы для контроля

- •Глава 28. Нарушение когнитивных функций

- •28.1. Болезнь Альцгеймера

- •28.2. Фронтотемпоральная деменция

- •28.3. Деменция с тельцами Леви

- •28.4. Сосудистые когнитивные нарушения

- •Вопросы для контроля

- •Глава 29. Нервно-мышечные заболевания

- •29.1. Миопатии

- •29.2. Миотонии

- •29.3. Миастения

- •Вопросы для контроля

- •Глава 30. Вегетативные расстройства

- •30.1. Синдромы вегетативных нарушений

- •30.2. Синдромы вегетативной гиперактивности

- •30.3. Синдромы нарушения терморегуляции

- •30.4. Синдром нарушения потоотделения

- •30.5. Гипоталамический синдром

- •30.6. Нейроэндокринные расстройства

- •30.7. Расстройства мотивации и влечения (булимия, жажда, изменение либидо и др.), сна и бодрствования

- •30.8. Периферические вегетативные синдромы

- •30.9. Болезни вегетативной нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 31. Токсические поражения нервной системы

- •31.1. Поражения веществами нервно-паралитического действия

- •31.2. Поражения веществами общеядовитого действия

- •31.3. Отравления веществами удушающего действия

- •31.4. Отравления техническими и бытовыми жидкостями

- •31.5. Отравления этиловым спиртом

- •31.6. Отравления мышьяком, марганцем, соединениями тяжелых металлов

- •31.7. Поражения нервной системы при различных формах наркоманий (токсикоманий)

- •31.8. Синдром последствий наркомании (токсикомании)

- •31.9. Принципы терапии наркомании (токсикомании)

- •31.10. Отравления лекарственными препаратами различных групп

- •Вопросы для контроля

- •Глава 32. Радиационные поражения нервной системы

- •32.1. Этиология, патогенез и патоморфология

- •32.2. Клиническая картина

- •32.3. Лечение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 33. Поражение нервной системы при воздействии экстремальных факторов

- •33.1. Гипоксия

- •33.2. Декомпрессия (кессонная болезнь)

- •33.3. Гипокинезия

- •33.4. Общее охлаждение

- •33.5. Перегревание

- •33.6. Вибрация

- •33.7. Шум, инфразвук и ультразвук

- •33.8. Ускорения

- •33.9. Электромагнитное излучение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 34. Соматоневрология (неврологические расстройства при заболеваниях внутренних органов)

- •34.1. Неврологические синдромы при раке внутренних органов

- •34.2. Расстройства нервной системы при заболеваниях сердца

- •34.3. Поражения нервной системы при заболеваниях легких

- •34.4. Поражения нервной системы при заболеваниях почек

- •34.5. Поражения нервной системы при заболеваниях печени

- •34.6. Поражения нервной системы при ревматизме

- •34.7. Поражения нервной системы при сахарном диабете

- •Вопросы для контроля

- •Глава 35. Неотложные состояния в неврологии

- •35.1. Основные неврологические синдромы, требующие неотложной терапии

- •35.2. Неотложная терапия при травмах нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 36. Нарушения сознания

- •36.1. Кома. Патогенез и классификация

- •36.2. Диагностика комы

- •36.3. Особые формы угнетения сознания

- •Вопросы для контроля

- •Глава 37. Медицинская реабилитация при заболеваниях и травмах нервной системы

- •37.1. Основные направления, принципы и формы реабилитации больных с поражениями нервной системы

- •37.2. Принципы и методология организации реабилитационного процесса

- •37.3. Медикаментозная терапия и средства реабилитации

- •37.4. Эффективность и преемственность реабилитации. Исходы

- •Вопросы для контроля

- •Литература

7.2. Экстрапирамидная (стриопаллидарная) система и симптомы ее поражения

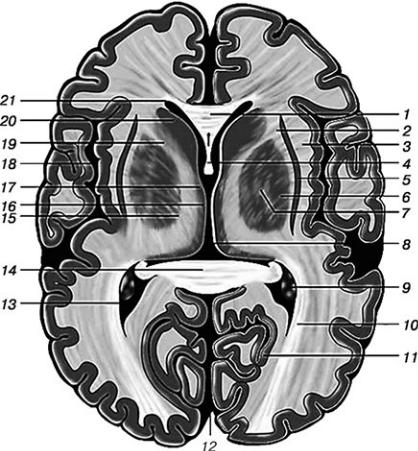

Морфологически и функционально экстрапирамидная система подразделяется на стриарную и паллидарную. К паллидарной системе, филогенетически более древней, относятся латеральный и медиальный сегменты бледного шара (globus pallidus), черное вещество (substantia nigra), красное ядро (nucl. ruber),

субталамическое ядро (nucl. subthalamicus, ядро Льюиса). Филогенетически более молодая стриарная система включает хвостатое ядро (nucl. caudatus) и скорлупу

(putamen) (рис. 15, 16).

В стриарной системе имеется соматотопическое распределение: в передних отделах – голова, в средних – верхняя конечность и туловище, в задних отделах – нижняя конечность. Стриопаллидарная система характерна обилием кольцевых связей и тесным контактом с корой головного мозга и сегментарным аппаратом спинного мозга. Экстрапирамидная (внепирамидная) система имеет корковое представительство (лобные доли головного мозга) и реализует свою функцию через α-малые и γ-мотонейроны передних рогов спинного мозга; афферентную часть сложной экстрапирамидной рефлекторной дуги (проводники глубокой чувствительности, спиноретикулярный путь); эфферентную часть (красное ядро, ретикулярная формация, область покрышки и далее по таким путям, как красноядерно-спинномозговой).

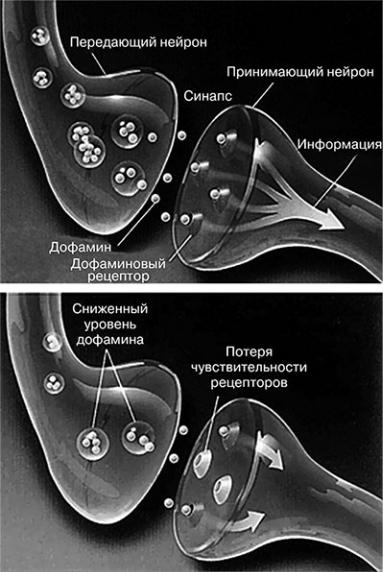

Между стриарными и паллидарными образованиями существует биохимическое взаимодействие. В нормальных условиях имеется сбалансированность между ацетилхолином, глутаматом и гистамином с одной стороны, дофамином и серотонином – с другой (рис. 17 на цв. вкл.). Нарушение соотношения между этими нейротрансмиттерами может приводить к экстрапирамидной патологии.

Функция экстрапирамидной системы. Экстрапирамидная система осуществляет непроизвольную регуляцию и координацию движений, поддержание и перераспределение мышечного тонуса во время движений, поддержание позы, поддержание сегментарного аппарата в готовности к действию, организацию двигательных проявлений эмоций (смех, плач), обеспечивает выполнение сложных автоматизированных движений (ходьба, плавание, ползание и др.), а также плавность, экономность их выполнения.

На определенных этапах эволюции экстрапирамидная система была высшим центром моторной регуляции, обеспечивающим диффузные движения тела, согласованную работу мускулатуры при передвижении, плавании, беге, полете. Для человека потребовалась более тонкая дифференцировка работы двигательных центров, и возникшая в процессе эволюции пирамидная система подчинила себе экстрапирамидную.

Рис. 15. Фронтальный срез головного мозга на уровне сосцевидных тел:

1 – межполушарная продольная щель; 2 – свод; 3 – мозолистое тело; 4 – сосудистое сплетение бокового желудочка; 5 – лучистость мозолистого тела; 6 – медиальное ядро таламуса; 7 – хвост хвостатого ядра; 8 – гиппокамп; 9 – субталамическое ядро; 10 – III желудочек; 11 – сосцевидные тела; 12 – основание ножки мозга; 13 – миндалевидное тело; 14 – зрительный тракт; 15 – нижний рог бокового желудочка; 16 – верхняя височная борозда; 17 – ограда; 18 – островок; 19 – латеральная борозда; 20 – покрышка; 21 – скорлупа; 22 – бледный шар; 23 – внутренняя капсула; 24 – латеральные ядра таламуса; 25 – хвостатое ядро; 26 – мозговая пластинка таламуса; 27 – передние ядра таламуса

Симптомы поражения экстрапирамидной системы. Клинические симптомы экстрапирамидных поражений складываются из двух составляющих – двигательной активности (гипокинезия или гиперкинез) и мышечного тонуса (мышечная гипертония или гипотония). Отсюда выделяют два основных клинических синдрома

– гипокинетический-гипертонический (амиостатический синдром, синдром паркинсонизма) и гиперкинетический-гипотонический синдром, сопровождающийся различными гиперкинезами.

Гипокинетический-гипертонический синдром (синдром паркинсонизма,

амиостатический синдром). Проявления паркинсонизма возникают при поражениях черного вещества, а также лобных долей, чечевицеобразных (лентикулярных) ядер, сегментарного и проводникового аппаратов ствола мозга. Развитие синдрома паркинсонизма различной этиологии связано с нейромедиаторным дефектом – недостаточным синтезом и высвобождением дофамина или уменьшением плотности дофаминовых рецепторов в стриатуме.

Самым ярким представителем синдрома паркинсонизма является болезнь Паркинсона, названная так по имени Джеймса Паркинсона, впервые описавшего это заболевание в 1817 г. в своем «Эссе о дрожательном параличе». Суть заболевания сводится к прогрессирующему уменьшению клеток, вырабатывающих дофамин, при этом дофаминовые рецепторы остаются интактными (рис. 18).

Рис. 16. Горизонтальный срез головного мозга на уровне мозолистого тела:

1 – колено мозолистого тела; 2 – свод; 3 – наружная капсула; 4 – самая наружная капсула; 5 – ограда; 6 – чечевицеобразное ядро; 7 – III желудочек; 8 – внутренняя капсула; 9 – сосудистое сплетение бокового желудочка; 10 – задняя таламическая лучистость; 11 – шпорная борозда; 12 – продольная межполушарная щель; 13 – валик мозолистого тела; 14 – задний рог бокового желудочка; 15 – латеральные ядра таламуса; 16 – медиальные ядра таламуса; 17 – передние ядра таламуса; 18 – островок; 19 – внутренняя капсула; 20 – головка хвостатого ядра; 21 – передний рог бокового желудочка

Обязательным клиническим критерием при диагностике болезни Паркинсона в настоящее время является наличие брадикинезии (общая замедленность движений) и как минимум одного из следующих симптомов: ригидность (повышение тонуса по экстрапирамидному типу или по типу «зубчатого колеса»), тремор покоя (тремор конечности, когда она находится в состоянии покоя, либо тремор подбородка – rabbit syndrome, синдром кролика), постуральные нарушения (нарушения поддержания равновесия).

Дополнительными диагностическими критериями болезни Паркинсона являются прогрессирующее течение заболевания, гипо– или аносмия (снижение обоняния – ранний признак), асимметричный дебют и течение (гемитип, т. е. преимущественное поражение одной из сторон на всем протяжении заболевания), гипокинезия (уменьшение амплитуды движений при повторном их выполнении, например во время бритья, чистки зубов), стойкий положительный эффект леводопасодержащих препаратов (дофаминовые рецепторы интактны), гипомимия (маскообразное, безэмоциональное лицо, poker face – лицо игрока в покер), нарушения походки (сутулая, шаркающая, отсутствуют физиологические синкинезии – отмашка рук), а также нарушения инициации ходьбы (пациент долго топчется на месте и не может начать движение), пропульсии (при движении пациента тянет вперед и он идет все быстрее и быстрее вплоть до падения), микрография (уменьшение размера букв при письме), синдром прогрессирующей вегетативной недостаточности преимущественно на поздних стадиях заболевания (запоры, избыточное слюноотделение, ортостатическая гипотензия, сальность кожи, учащенное мочеиспускание, потеря веса и др.), синдром когнитивных нарушений (на начальных этапах преимущественно расстройства нейродинамического характера, отражающие дисфункцию лобных долей, а по мере прогрессирования болезни присоединяются нарушения операциональных зрительнопространственных функций, которые могут достигать уровня деменции). Многим больным при общении свойственна патологическая навязчивость (акайрия), описанная М. И. Аствацатуровым.

Рис. 18. Синтез дофамина в норме (вверху) и при болезни Паркинсона (внизу)

Для лечения этого заболевания используется широкий спектр дофаминергических препаратов, самыми эффективными среди которых остаются леводопасодержащие препараты (леводопа – предшественник дофамина). Кроме того, применяют агонисты дофаминовых рецепторов (прамипексол, пирибедил и др.), ингибиторы МАО-В (разагилин), препараты амантадина (амантадина сульфат).

Гиперкинетический-гипотонический синдром. Гиперкинезы – насильственные чрезмерные автоматические движения, чаще сопровождаемые снижением мышечного тонуса. Характеризуются большим полиморфизмом и возникают при поражении разных отделов экстрапирамидной системы (в основном стриарной области).

Различают следующие виды гиперкинезов.

Тремор (лат. tremor – дрожание) – наиболее часто встречающийся в неврологической практике гиперкинез. Различают несколько видов тремора.

– Тремор покоя (дрожание присутствует только в покое и уменьшается при активных движениях), например при болезни Паркинсона.

–Кинетический тремор (в покое отсутствует, но появляется, нарастая в течение совершаемого движения). Частный вид данного тремора – интенционный тремор при поражении мозжечка.

–Постуральный тремор (появляется при удержании вытянутых рук, т. е. определенной позы). Характерен для эссенциального тремора.

Необходимо помнить, что тремор возможен как в покое, так и при движениях, например при тиреотоксикозе, алкоголизме; физиологическое дрожание наблюдается при низкой внешней температуре, при эмоциональном напряжении, при утомлении мышц.

Миоклонии. Быстрые асинхронные беспорядочные короткие сокращения отдельных мышц или их групп без выраженного локомоторного эффекта. Миоклонии могут быть как локальными, так и генерализованными, сохраняются в покое и при движениях, усиливаются при волнении. Отдельно выделяют миоритмию, когда гиперкинез строго локализован и отличается постоянным ритмом. Миоклонический гиперкинез – полиэтиологическое заболевание.

Тик. Быстрые клонические подергивания мышц стереотипного характера. Наиболее частая локализация – область круговой мышцы глаза, угла рта, реже – шеи. Возникают при неврозе, переутомлении, эмоциональном напряжении. Также могут возникать при органической патологии (в этом случае носят постоянный характер).

Торсионная дистония – гиперкинез, сопровождающийся неправильным распределением тонуса мышц туловища и конечностей, что приводит к образованию патологических поз. В крупных мышечных массивах происходит чередование гипотонии и экстрапирамидной ригидности (мышечная дистония). Насильственные движения могут захватывать мышцы шеи, спины, туловища, плечевого и тазового поясов. При ходьбе туловище и конечности совершают медленные насильственные движения вращательного характера. В положении лежа гиперкинезы резко уменьшаются. Торсионно-дистонические движения могут быть локальными и ограничиваться мышцами шеи (спастическая кривошея) или мышцами дистальных отделов руки при письме (писчий спазм). Последние две формы выступают иногда как дебют развернутой клинической картины торсионной дистонии.

Хорея – гиперкинез с беспорядочными, быстрыми, аритмичными сокращениями мышц лица, конечностей, туловища с отчетливым двигательным эффектом. Возникает как в покое, так и при произвольных движениях. Насильственные движения могут напоминать произвольные и сопровождаются гримасничанием и жестикуляцией («поведение паяца»).

Атетоз – характеризуется медленными тоническими сокращениями мышц «червеобразного» характера. Наиболее частая локализация гиперкинезов – дистальные отделы конечностей. Наблюдаются тонические спазмы, вызывающие периодическую смену разгибательных и сгибательных двигательных феноменов. Дистальные отделы конечностей в это время приобретают причудливую форму. Атетоз может быть двусторонним («двойной атетоз»).

Гемибаллизм – гиперкинез, чаще возникающий на одной стороне. В большей

степени страдает рука. Насильственные движения носят быстрый, размашистый, «бросковый» характер; иногда наблюдаются вращательные движения туловища. Реже встречается двусторонний баллизм (парабаллизм).