8.4. Травма сонных и позвоночных артерий на шее

Повреждения сонных артерий на шее в результате травмы шеи относительно редки. Разные формы травмы шеи происходят в результате дорожно-транспортных происшествий, падений и ударов в область шеи различными предметами, огнестрельных и проникающих ножевых ранений. Повреждения сонных артерий может привести к развитию тромбоза артерий, расслаивающей аневризмы,

ККС. Прямое проникающее повреждение сонной артерии не является таким сложным для диагностики, как непрямое. Чаще проникающие травмы сонной артерии возникают на войне осколками гранат, ракет и мин. Такие раны составили 88 % всех повреждений сонных артерий в период войны во Вьетнаме (16). Однако травмы сонных артерий даже в военной ситуации относительно редки. Из 1000 случаев повреждений артерий, описанных во время войны во Вьетнаме, повреждение сонной артерии составили 5 %. Частота повреждений сонной артерии по отношению к другим сосудам в гражданской практике аналогична повреждениям в военное время. В 1971 г. Perry (цит. по Davis J.) описал 508 травм артерий. Из них 4,7 % поражали общую сонную артерию, 1,6% — внутреннюю

195

Клиническое руководство по черепно-мозговой травме

сонную

артерию и 1,2 % — наружную сонную артерию.

Наличие проникающей травмы шеи вблизи

сонной

артерии должно вызывать подозрение на

возможное

ее повреждение. Изначально кровотечения

может не быть, так как повреждение в

стенке сосуда

может закрывать тромб. Неврологические

нарушения

в случаях отсутствия травмы головы

могут

быть обусловлены частичной или полной

окклюзией

сонной артерии в результате ее тромбоза

или расслаивающей аневризмы. Указанные

повреждения

сонной артерии могут возникнуть в

результате

тупой травмы шеи, проходящей с резким

поворотом

и чрезмерным растяжением шеи. Осколки

нижней челюсти также могут повреждать

артерии.

сонную

артерию и 1,2 % — наружную сонную артерию.

Наличие проникающей травмы шеи вблизи

сонной

артерии должно вызывать подозрение на

возможное

ее повреждение. Изначально кровотечения

может не быть, так как повреждение в

стенке сосуда

может закрывать тромб. Неврологические

нарушения

в случаях отсутствия травмы головы

могут

быть обусловлены частичной или полной

окклюзией

сонной артерии в результате ее тромбоза

или расслаивающей аневризмы. Указанные

повреждения

сонной артерии могут возникнуть в

результате

тупой травмы шеи, проходящей с резким

поворотом

и чрезмерным растяжением шеи. Осколки

нижней челюсти также могут повреждать

артерии.

Ложная мешотчатая аневризма обусловлена разрывом в артериальной стенке. Первоначально образуется периартериальное кровотечение, сдерживаемое фасцией. Во время систолы артериальная кровь поступает в периартериальное пространство, а во время диастолы она стремится вернуться в артерию. Затем периартериальная гематома тром-бируется с образованием в центре полости, сообщающейся с сонной артерией.

Симптомы сформированной ложной аневризмы могут быть различны. Больные могут жаловаться на различные шумы. Некоторые жалуются на головную боль с распространением в плечо и подмышечную ямку. Когда аневризма достигает глотки, возникают охриплость голоса и затруднения при глотании. Начало симптомов может колебаться от нескольких часов до нескольких лет. В некоторых случаях при ларингоскопии выбухание в ротоглотке диагностируют как перитонзиллярные абсцессы и при вскрытии их возникают опасные кровотечения. Частым симптомом ложной аневризмы является наличие опухолевидного пульсирующего образования на шее, над которым прослушивается шум, зависящий от компрессии сонной артерии. Нередко у этих больных возникают преходящие или стойкие нарушения мозгового кровообращения в результате тромбэмболии мозговых сосудов из аневризмы.

Расслаивающая аневризма возникает в результате проникновения крови в стенку артерии из-за разрыва интимы. В результате расслоения стенки артерии и наличия крови под интимой происходит сужение просвета артерии, иногда вплоть до ее полной окклюзии. Выявление как истинного, так и ложного хода при ангиографии является решающим в установлении диагноза. Характерным анги-ографическим признаком расслаивающей аневризмы является неровность внутренней стенки арте-

рии. Иногда расслаивающая аневризма сочетается с формированием ложной. Клиническими признаками расслаивающей аневризмы также могут быть преходящие или стойкие ишемические нарушения в сочетании с признаками ишемии на КТ и МРТ. Правильный диагноз повреждения сонной артерии облегчается при осознании вероятности такого повреждения у любого больного с травмой головы и шеи в анамнезе и при возникающем подозрении на возможность повреждения артерии.

Одним из осложнений прямого проникающего ранения является развитие артериовенозной фистулы между сонной артерией и яремной веной. Ар-териовенозные соустья на шее возникли в 4 % наблюдений травм сонной артерии во время войны во Вьетнаме, а при бытовых, чаще ножевых ранениях, артериовенозные соустья развиваются в 28 % случаев.

Особая форма травмы сонной артерии, которая может быть закрытой или проникающей, является интраоральная травма. Она обычно возникает у детей, чаще всего в результате падения на предмет, который входит в рот, или падения с предметом во рту, вызывающим повреждение тонзиллярной области. В литературе она известна под термином «карандашная травма». Эта травма может привести к повреждению сонной артерии за тонзиллярной ямкой или мягким небом с образованием ложной или расслаивающей аневризмы. Как и при травме сонной артерии тупым предметом, обычно есть латентный период между травмой и повлением неврологических признаков и симптомов. Исход нелеченной такой патологии чреват катастрофой. Летальность достигает 30 %.

Повреждение позвоночных артерий также может возникнуть как при тупой травме шеи, так и колотых или ножевых ранениеях (рис. 8-12). Чаще поражается левая позвоночная артерия соответственно стороне приложения травмы. Реже возникает двустороннее повреждение. В 76 % наблюдений поражается второй отдел позвоночной артерии, проходящей в канале вертебральной артерии. Поражение третьего отдела возникает в 16 % и первого отдела — в 8 % наблюдений. При этом непосредственная спинальная травма редко сопутствует, но чаще могут возникнуть симптомы недостаточности кровоснабжения стволовых отделов мозга из-за steal-синдрома, а также могут выявляться нарушения функций спинного мозга из-за давления на спинной мозг пульсирующих расширенных венозных коллекторов внутри спинального канала. Иногда возникает радикулопатия из-за увеличения венозного сплетения на этом уровне. Мы наблюда-

196

Эндоваскулярное лечение повреждений мозговых сосудов при черепно-мозговой травме

ли

больного, у которого артериовенозное

соустье правой

позвоночной артерии на уровне С-1

сопровождалось

пятикратным рецидивирующим

субарах-ноидальным

кровотечением. Диагноз может быть

поставлен

по объективно выслушиваемому шуму на

шее. Анатомическую и гемодинамическую

ин-

ли

больного, у которого артериовенозное

соустье правой

позвоночной артерии на уровне С-1

сопровождалось

пятикратным рецидивирующим

субарах-ноидальным

кровотечением. Диагноз может быть

поставлен

по объективно выслушиваемому шуму на

шее. Анатомическую и гемодинамическую

ин-

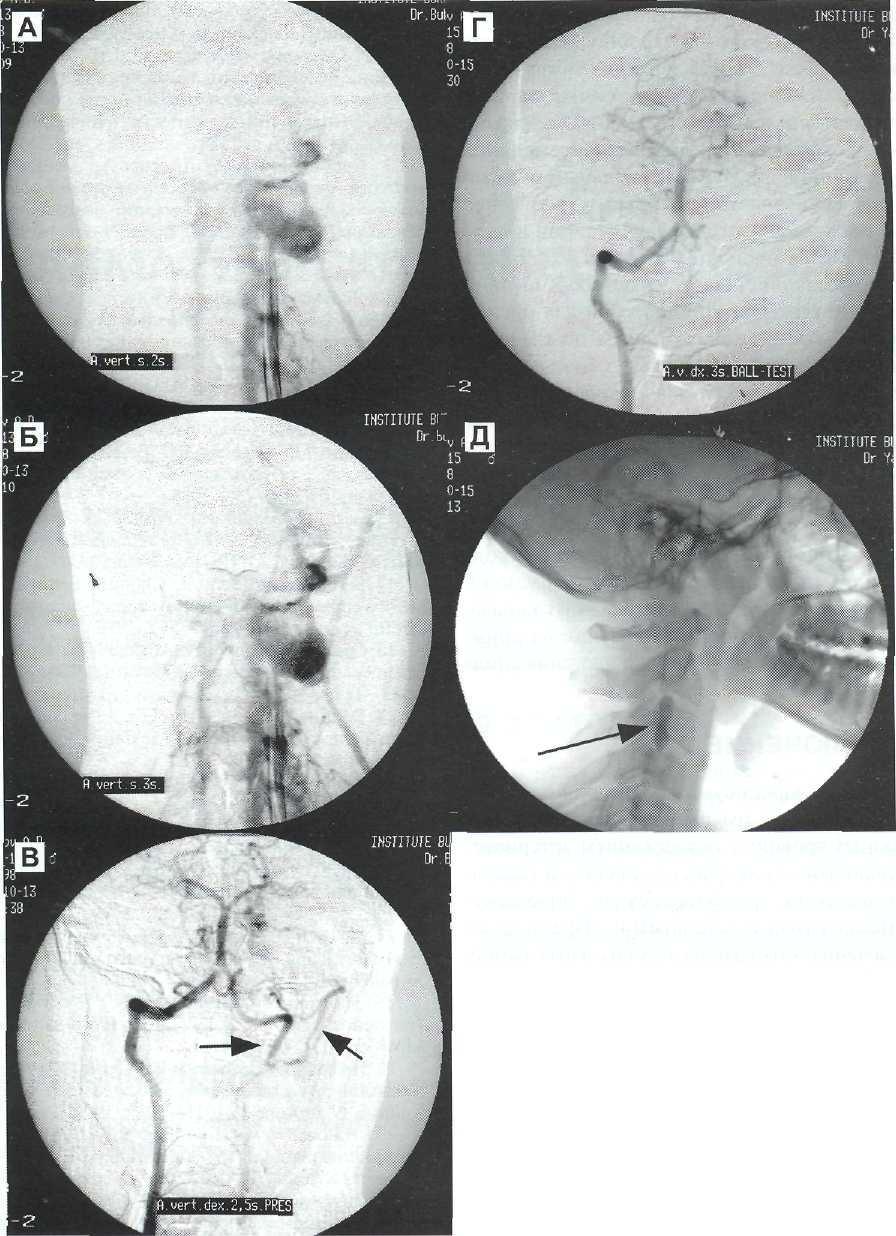

Рис. 8-12. Артериовснозная фистула между левой вертебраль-ной артерией и ПОЗВОНОЧНЫМИ венами после ножевого ранения. Ангиограммы левой позвоночной артерии (А, Б — 2 и 3 сек). Шунтирование артериального кровотока в паравсртебральные вены и формирование небольшой ложной аневризмы. В — анги-ограмма правой позвоночной артерии: признаки steal-синдрома с контрастированием анастомоза дистального сегмента левой позвоночной артерии с НСА ( стрелки). Г — Ангиограмма правой позвоночной артерии с отсутствием steal-синдром а и шунтирования кровотока после окклюзии баллоном проксимального сегмента левой позвоночной артерии па уровне С-3 позвонка (Д, стрелкой указан баллон).

формацию дает обязательное контрастирование обеих позвоночных артерий,прежде, чем предпринимать оперативное лечение. Исследование контрлатеральной позвоночной артерии позволяет определить ее проходимость и размер и оценить непрерывность вертебробазиллярной системы. Кроме

197

Клиническое руководство по черепно-мозговой травме

того,

контрастирование контрлатеральной

позвоночной артерии позволяет

подробно исследовать дистальный

сегмент поврежденного сосуда через

ретроградное

его заполнение. Состояние дисталь-ного

сегмента определяется в условиях

окклюзии баллоном проксимального

отрезка поврежеднной вертебральной

артерии. Предпочтительным методом

лечения

является эндоваскулярный с окклюзией

баллоном проксимального отрезка артерии

вместе с фистулой. После окончательной

окклюзии фистулы

необходимо повторное контрастирование

противоположной

вертебральной артерии для оценки

ретроградного кровотока. На нашем опыте

из 10 больных

с артериовенозными фистулами позвоночных

артерий, у 2 больных удалось восстановить

кровоток

по поврежденным вертебральным артериям.

При

своевременном лечении прогноз

благоприятный, даже при имеющихся

умеренно выраженных признаках

миелорадикулопатии. При проведении

эндоваскулярной

баллонной окклюзии необходимо

проводить тщательный мониторинг за

функциями

спинного мозга, так как баллоны,

расположившись

в широких венах спинального канала,

могут

вызвать дополнительное давление на

спинной

мозг и нарастание симптомов поражения

спинного

мозга.

того,

контрастирование контрлатеральной

позвоночной артерии позволяет

подробно исследовать дистальный

сегмент поврежденного сосуда через

ретроградное

его заполнение. Состояние дисталь-ного

сегмента определяется в условиях

окклюзии баллоном проксимального

отрезка поврежеднной вертебральной

артерии. Предпочтительным методом

лечения

является эндоваскулярный с окклюзией

баллоном проксимального отрезка артерии

вместе с фистулой. После окончательной

окклюзии фистулы

необходимо повторное контрастирование

противоположной

вертебральной артерии для оценки

ретроградного кровотока. На нашем опыте

из 10 больных

с артериовенозными фистулами позвоночных

артерий, у 2 больных удалось восстановить

кровоток

по поврежденным вертебральным артериям.

При

своевременном лечении прогноз

благоприятный, даже при имеющихся

умеренно выраженных признаках

миелорадикулопатии. При проведении

эндоваскулярной

баллонной окклюзии необходимо

проводить тщательный мониторинг за

функциями

спинного мозга, так как баллоны,

расположившись

в широких венах спинального канала,

могут

вызвать дополнительное давление на

спинной

мозг и нарастание симптомов поражения

спинного

мозга.