Эндоваскулярное лечение повреждений мозговых сосудов при черепно-мозговой травме

8

Эндоваскулярное лечение

Повреждений мозговых сосудов

При черепно-мозговой травме

ФАСербиненко, АХЛысачев, Я.Н.Еднева

Развитие микронейрохирургии, нейрорадиологии и интервенционной радиологии (эндоваскулярной нейрохирургии) привело к значительному улучшению диагностики и хирургическому лечению различных заболеваний и повреждений сосудов головного мозга. Совместные действия сосудистых и эн-доваскулярньгх нейрохирургов является стандартом в работе сосудистых нейрохирургических отделений в лечении сложной сосудистой патологии, в том числе повреждения мозговых сосудов при черепно-мозговой травме.

В настоящее время наибольших успехов эндо-васкулярная нейрохирургия достигла в лечении травматических артериовенозных соустий и аневризм. Последствия травматического повреждения экстра- интракраниальных сосудов чаще выявляются в отсроченном периоде, они имеют характерные клинические особенности и, в большинстве случаев, излечиваются эндоваскулярными методами.

8.1. ВНУТРИЧЕРЕПНЫЕ АРТЕРИОВЕНОЗНЫЕ ФИСТУЛЫ

Среди сосудистых повреждений при черепно-мозговой травме превалируют артериовенозные фистулы (соустья) (АВФ).

АВФ классифицируются, в основном, по своей локализации по отношению к синусам: в области кавернозных, латеральных (поперечных-сигмовидных), прямого, верхнего и нижнего каменистых, верхнего сагиттального и других синусов. Наиболее часто встречаются фистулы (соустья) в области кавернозных синусов — каротидно-кавернозные соустья-ККС. ККС разделяются на две категории, основанные на их анатомическом строении и ха-

рактере связей с кавернозным синусом: прямые и непрямые (дуральные) ККС.

8.1.1. Посттравматические

каротидно-кавернозные соустья (прямые)

Прямые каротидно-кавернозные соустья (ПККС), спонтанные или травматические, представляют ар-териовенозное сообщение между сонной артерией и кавернозным синусом. Посттравматические каротидно-кавернозные фистулы встречаются наиболее часто после черепно-мозговой травмы, сочетающейся с переломом основания черепа, или развиваются при проникающих повреждениях головы и орбиты.

Внутренняя сонная артерия фиксирована твердой мозговой оболочкой между рваным отверстием и передним наклоненным отростком. Силы ускорения, возникающие при тяжелой черепно-мозговой травме, могут вызвать разрыв внутренней сонной артерии в результате резкого смещения артерии вокруг ее точек фиксации твердой мозговой оболочкой. Именно в этих местах чаще выявляется дефект стенки внутренней сонной артерии. Артерия также может повреждаться костными отломками.

Достоверных сведений о частоте каротидно-ка-вернозных соустий среди больных с черепно-мозговой травмой нет. В институте нейрохирургии им. акад. Н.Н.Бурденко в период с 1975 по 1999 годы наблюдалось 930 больных с ПККС. Среди больных с сосудистой нейрохирургической патологией (аневризмы, артериовенозные мальформации, твердооболочеч-ные артериовенозные фистулы) ПККС составляют 21 %. Среди них спонтанные, не травматические, ПККС были в 2,8 % наблюдений, остальные возникли в результате черепно-мозговой травмы.

181

Клиническое руководство по черепно-мозговой травме

Разрыв

внутренней сонной артерии обычно

одиночный

и односторонний. Двусторонние К КС

возникают

при более тяжелой черепно-мозговой

травме

и поэтому двусторонние соустья

встречаются реже.

Мы наблюдали двусторонние соустья в

1,7 % случаев.

Автодорожные происшествия являются

наиболее

частой причиной возникновения соустий.

Травма

при падении и проникающие ранения

менее

характерны. Случаи посттравматических

ККС у мужчин

более часты, чем у женщин и, очевидно,

отражают

преобладание мужчин во всех видах

травм. Однако,

у детей ККС чаще возникают при падении

и проникающих ранениях. На нашем

материале

дети до 14 лет составили 6,7 % наблюдений.

Разрыв

внутренней сонной артерии обычно

одиночный

и односторонний. Двусторонние К КС

возникают

при более тяжелой черепно-мозговой

травме

и поэтому двусторонние соустья

встречаются реже.

Мы наблюдали двусторонние соустья в

1,7 % случаев.

Автодорожные происшествия являются

наиболее

частой причиной возникновения соустий.

Травма

при падении и проникающие ранения

менее

характерны. Случаи посттравматических

ККС у мужчин

более часты, чем у женщин и, очевидно,

отражают

преобладание мужчин во всех видах

травм. Однако,

у детей ККС чаще возникают при падении

и проникающих ранениях. На нашем

материале

дети до 14 лет составили 6,7 % наблюдений.

ПККС могут быть также результатом ятроген-ной травмы, включая хирургию в области сфенои-дального синуса, трансназальные транссфеноидаль-ные операции на гипофизе, радикальные операции на гайморовых пазухах (11, 22, 23). Разрыв ин-тракавернозной аневризмы внутренней сонной артерии также может привести к образованию ПККС у больных, особенно при болезнях соединительной ткани, таких как синдром EHLERS-DANLOS и фибромышечной дисплазии (15, 19).

8.1.1.1. Клиника и патофизиология

Одним из кардинальных симптомов ККС является сосудистый шум, синхронный с пульсом. Непостоянство этого симптома отмечается редко, примерно в 5 % наблюдений. Обычно сосудистый шум четко определяется больным и выслушивается обьектив-но врачом над ипсилатералъным глазным яблоком, нередко и над противоположным. Он исчезает полностью или значительно уменьшается на фоне пальцевого пережатия сонной артерии на стороне соустья. Клиническая картина ККС связана с размерами, длительностью функционирования и главное-с путями венозного дренажа кавернозного синуса при соустьях. Верхняя и нижняя глазные вены обеспечивают нормальный венозный дренаж в кавернозный синус. Кавернозный синус в норме также принимает церебральный венозный дренаж из поверхностной средней мозговой вены через сфено-париетальный синус. Сам кавернозный синус в норме дренируется через верхний и нижний каменистые синусы и эмиссарные вены в крылонебное сплетение. При развитии артериовенозной фистулы в кавернозном синусе происходит изменение направления кровотока в глазных венах и/или сфенопарие-тальном синусе, особенно если, нормальные пути венозного дренирования кавернозного синуса недостаточно развиты. Повышение венозного давле-

ния в дренирующих орбиту венах вызывает венозный застой в орбите с развитием экзофтальма, хе-моза, расширения эписклеральных сосудов, повышенного внутриглазного давления (рис. 8-1).

Нарастание застойных явлений в глазнице происходит в течение первых недель заболевания при максимальном развитии их через 1—2 месяца. По мере компенсации венозного дренажа, выраженность признаков нарушения венозного оттока из глазницы уменьшается. Нарушение венозного оттока из глазницы с соответствующими клиническими проявлениями на стороне соустья наблюдается в 86,7 % больных, а нарушения венозного оттока из обеих глазниц при одностороннем соустье — в 13,3 % (1). Двусторонние застойные явления в орбитах при одностороннем соустье возникают при наличии дренажа пораженного кавернозного синуса по межкавернозным синусам в контрлатераль-ньтй кавернозный синус и глазные вены. При тромбозе или недоразвитии ипсилатеральных глазных вен и ипсилатеральных каменистых синусов, пораженный кавернозный синус дренируется через сфенопариетальный синус в корковые вены полушария или же только в противоположный кавернозный синус и противоположные глазные вены. В последнем случае экзофтальм и другие проявления нарушения оттока из глазниц более выражены на противоположной стороне.

Одним из наиболее постоянных симптомов ККС являются глазодвигательные нарушения. Они определяются в 88 % наблюдений и вызваны нарушением функций как глазодвигательных нервов. так и глазодвигательных мышц. Отеком содержимого орбиты, который может нарушать функцию глазодвигательных мышц, объясняется частое развитие двоения. Однако, двоение может быть прямым результатом офтальмоплегии, обусловленной масс-эффектом в кавернозном синусе из-за функционирующей фистулы.

Расстройства зрительных функций при травматических ККС возникает в 54,2 % наблюдений (1), Причиной нарушения зрительных функций в 16 % наблюдений являлась непосредственная травма зрительного нерва, как правило, отломками костей; в 39 % наблюдений ухудшение зрительных функций было вызвано гемодинамическими расстройствами в орбите и глазном яблоке. Имеется прямая зависимость степени понижения зрительных функций от выраженности застойных явлений в глазнице.

Офтальмоскопические изменения характеризуются разной стленью выраженности: полнокровием вен и сужением артерий (ангиопатия сетчатки), отеком диска зрительного нерва (невропатия зри-

182

Эндоваскулярное лечение повреждений мозговых сосудов при черепно-мозговой травме

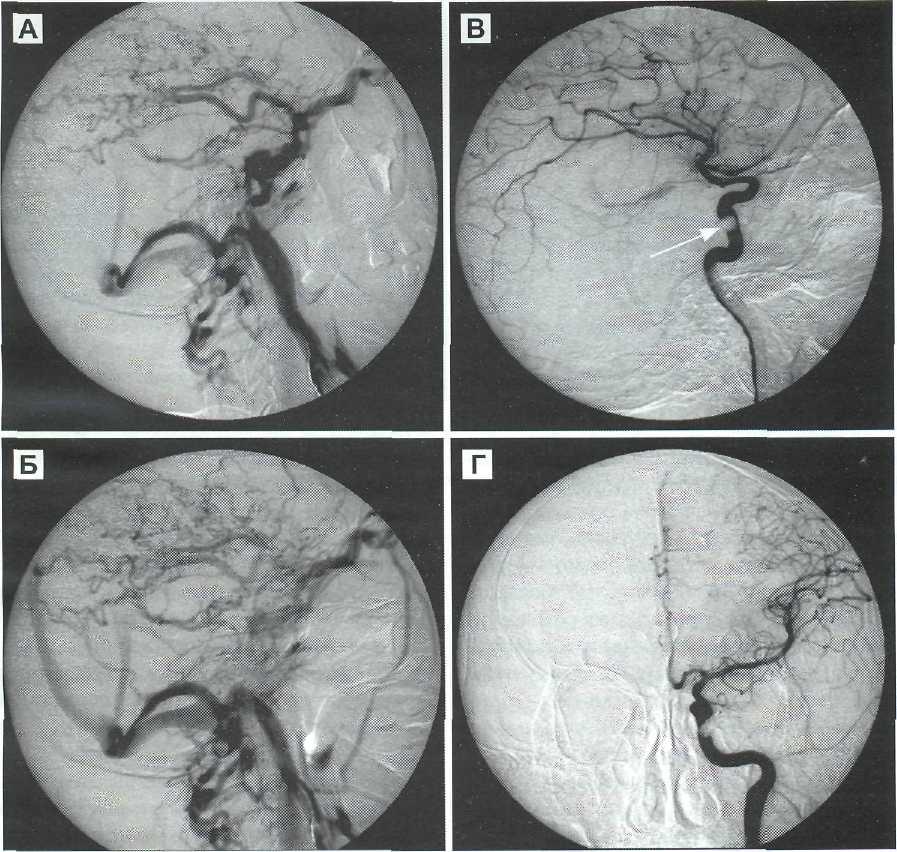

Рис.

8-1. Травматическое ПККС слева. Ангиограммы

левой ВСА до

операции (А) и после реконструкции

артерии баллоном (Б). Внешний

вид больной до (В) и через 7 дней после

операции (Г).

Относительно редким, но жизнеопасным осложнением травматических ККС является субарахнои-дальное кровоизлияние, которое возникает в 3 % наблюдений. Оно может произойти у больных при наличии венозного дренажа кавернозного синуса в сфенопариетальный синус и кортикальные вены (рис. 8-2). Сочетание травматического ККС и травматической ложной аневризмы основной пазухи

вызывает профузные носовые кровотечения и является самым грозным осложнением травматического каротидно-кавернозного соустья. Перечисленные серьезные осложнения травматических ККС свидетельствуют о важности их ранней диагностики и хирургического лечения.

8.1.1.2. Диагностика.

Ангиографическое исследование

Стандартом диагностики ККС является селективная церебральная ангиография. Хотя диагноз может быть поставлен только клинически, полезным является проведение компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Компьютерная томография особенно полезна для выявления повреждений костей и отломков, которые могут сдавливать просвет сонной артерии или же канал зрительных нервов. КТ и МРТ позволяют выявить сопутствующие повреждения мозгового вещества. КТ более чувствительна и полезна для выявления переломов и кровоизлияний в остром периоде травмы. МРТ более чувствительна для выявления подострых внут-римозговых кровоизлияний и ишемических повреждений мозга.

183

Клиническое руководство по черепно-мозговой травме

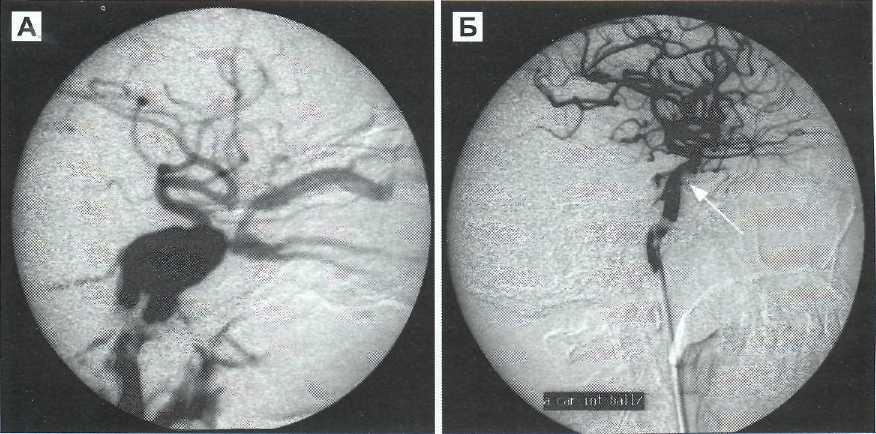

Рис.

8-2. Травматическое ККС с дренажем

кавернозного синуса в

кортикальные и глубокие вены мозга.

Каротидныс ангиограм-мы

больной 1 и 3 сек (А, Б). Через 5 месяцев

после развития соустья

у больной возникло паренхиматозное

внутри мозговое кровоизлияние

с выраженным отеком мозгового вещества

(В).

Методика ангиографического исследования для выявления локализации фистулы и оценки коллатерального кровотока при ККС нами описана в Клиническом руководстве по черепно-мозговой травме (7).

Из сопутствующих повреждений сосудов могут выявляться псевдоаневризмы проксимальнее или дистальнее фистулы или в бассейнах других мозговых сосудов (рис. 8-3).

Венозная фаза демонстрирует тип венозного дренажа из кавернозного синуса. Наиболее часто встречается смешанное дренирование кавернозно-

го синуса с клиническим проявлением доминантного венозного дренажного пути.

8.1.1.3. Принципы лечения

ПККС могут спонтанно самопроизвольно тромби-роваться. Из нашего опыта спонтанное тромбиро-вание травматического ККС наступило в 12 % наблюдений. В связи с этим не может быть сомнений в необходимости хирургического лечения у большинства больных, особенно при выраженном офтальмологическом синдроме или у больных с высоким риском внутричерепного кровоизлияния. В случаях с сопутствующим профузным носовым кровотечением, связанным с наличием ложной травматической аневризмы в основной пазухе, оперативное лечение должно быть ургентным.

Эндоваскулярное лечение ККС развивалось в течение последних 40 лет. Ранние виды операций — проксимальная перевязка сонных артерий на шее и trapping-операция — оставлены из-за частых случаев ишемии мозга или слепоты, сопровождавшие эти операции, и при этом без гарантии полного выключения соустья. Ф.А.Сербиненко в 1969 году

184

Эндоваскулярное лечение повреждений мозговых сосудов при черепно-мозговой травме

разработал внутрисосудистую операцию закрытия фистулы отделяемым баллоном с сохранением просвета внутренней сонной артерии (2—5). Большое количество наблюдений подтвердило эффективность трансартериальной окклюзии баллоном фистулы, которая в настоящее время является основным методом лечения этого заболевания.

8.1,1.4. Эндоваскулярная

трансартериальная окклюзия ККС баллон-катетером по методу Ф.А.Сербиненко

Эндоваскулярная трансартериальная окклюзия баллон-катетером ККС стала основной операцией, и фистулы могут быть окклюзированы практически

всегда. Наш опыт включает лечение 930 ККС, в 99 % наблюдений фистула была радикально окклюзиро-вана. В большинстве случаев до 2000 г. мы использовали баллон-катетер Ф.А.Сербиненко. Баллон-катетер вводился чрескожным, чаще транскаротидным доступом. Баллон заносится кровотоком через дефект в стенке сонной артерии в кавернозный синус, раздувается и закрывает фистулу со стороны кавернозного синуса. Окончательно баллон заполняется полимеризующимся веществом. После полимеризации жидкого агента, катетер отделяется от баллона и производится контрольная ангиография для подтверждения окклюзии фистулы.

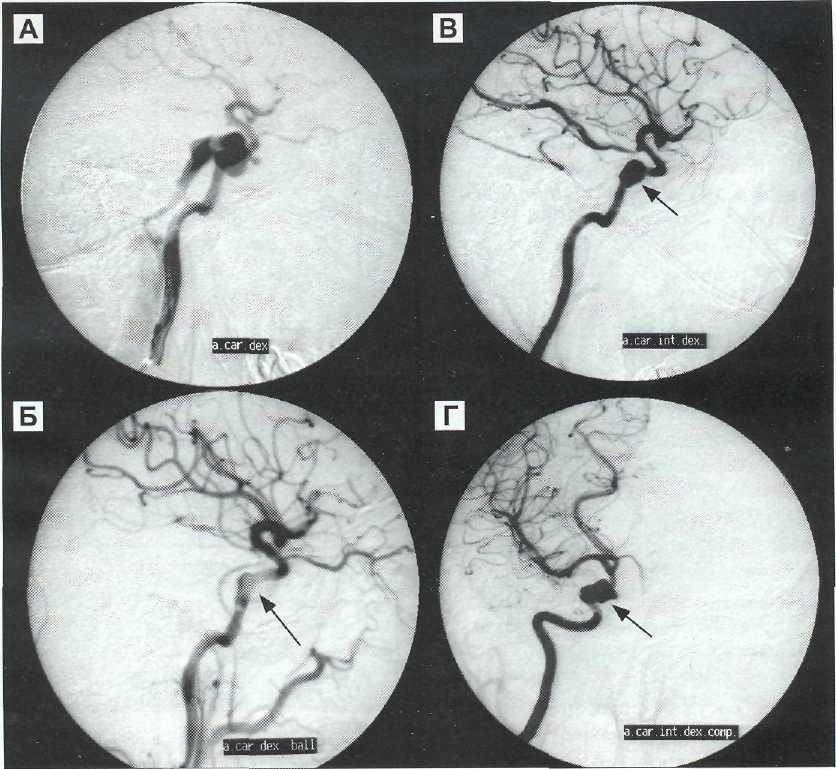

Выключение соустья с сохранением кровотока по внутренней сонной артерии достигнуто в 78 % наблюдений. Полное шунтирование кровотока

I85

Клиническое руководство по черепно-мозговой травме

внутренней

сонной артерии в кавернозный синус

было

в 35 % наблюдений. При такой гемодинами-ческой

ситуации просвет внутренней сонной

артерии

удалось сохранить в 56,5 % наблюдений

(реконструкция

внутренней сонной артерии) (рис. 8-4). При

неполном

шунтировании кровотока внутренней

сонной

артерии в кавернозный синус реконструкция

внутренней

сонной артерии была достигнута в 82 %

наблюдений

(рис. 8-5). Необходимо подчеркнуть, что в

33 % деконструктивных операций в один

из этапов

хирургического лечения достигалась

временная реконструкция артерии.

Однако, в силу разных причин,

в конечном счете осуществлена окклюзия

сонной

артерии на уровне фистулы. Это доказывает,

что

частота восстановления проходимости

внутренней

сонной артерии может быть больше.

внутренней

сонной артерии в кавернозный синус

было

в 35 % наблюдений. При такой гемодинами-ческой

ситуации просвет внутренней сонной

артерии

удалось сохранить в 56,5 % наблюдений

(реконструкция

внутренней сонной артерии) (рис. 8-4). При

неполном

шунтировании кровотока внутренней

сонной

артерии в кавернозный синус реконструкция

внутренней

сонной артерии была достигнута в 82 %

наблюдений

(рис. 8-5). Необходимо подчеркнуть, что в

33 % деконструктивных операций в один

из этапов

хирургического лечения достигалась

временная реконструкция артерии.

Однако, в силу разных причин,

в конечном счете осуществлена окклюзия

сонной

артерии на уровне фистулы. Это доказывает,

что

частота восстановления проходимости

внутренней

сонной артерии может быть больше.

В случаях неполного выключения в последующем наступило тромбирование соустья в 15 % наблюдений, у остальных больных потребовались повторные эндоваскулярные операции. Это свидетельствует о том, что при остаточном шунтировании кровотока через соустье после эндоваскуляр-ных операций не обязательно наступает его дальнейшее окончательное спонтанное тромбирование. В случаях большого расширения кавернозного синуса и выключения всех путей оттока может наступить тромбирование замкнутой полости синуса с излечением больного (рис. 8-6).

Деконструктивные операции выполнены в 22 % наблюдений. Эта операция также является радикальной, в результате которой наступает выздоравление больного, но при этом производится окклюзия внут-

Рис. 8-4. Травматическое ККС с полным шунтированием кровотока ВСА и выраженным дренажем кавернозного синуса в мозговые поверхностные и глубокие вены. Каротидные ангиограммы до операции, имеется значительная перегрузка вен шунтирующей артериальной кровью (А, Б). Ангиограммы после реконструкции ВСА (В, Г). Стрелкой указано расположение баллона в дефекте ВСА.

186

Эндоваскулярное лечение повреждений мозговых сосудов при черепно-мозговой травме

ренней сонной артерии на уровне фистулы и прекращается кровоток по артерии. Она может быть выполнена при условии адекватного коллатерального кровотока ипсилатерального полушария. Предварительное суждение об адекватности коллатерального кровотока можно получить проведением теста Матаса — пальцевое пережатие сонной артерии в течение 10 минут. Однако, этот тест может давать ложные результаты, так как при сдавлении сонной артерии может происходить ретроградное шунтирование крови через фистулу, что и приводит к дополнительной ишемии мозга, особенно стволовых структур. Истинная адекватность коллатерального кровоснабжения ипсилатерального полушария оценивается при ангиографическом исследовании с получением изображения состояния соединительных артерии и А-1 сегментов передних мозговых артерий. Самым достоверным тестом является временная окклюзия артерии баллоном на уровне фистулы, предложенный Ф.А.Сербиненко. Положительный тест Матаса при временной окклюзии баллоном внутренней сонной артерии был в 0,9 % случаев.

Редко трансартериальная окклюзия баллоном фистулы бывает неудачной и приводит к необходимости окклюзии внутренней сонной артерии на уровне фистулы. Такие ситуации возникают, когда устье фистулы может быть маленьким для прохождения баллона или же мала прифистульная часть дренирующей вены для удержания баллона в оптимальном положении в кавернозном синусе. В таких случаях мы использовали дополнительно неразделяемый балл он-катетер для временной окклюзии сонной артерии выше фистулы для проникновения разде-

ляемого баллона в синус и окклюзию неразделяемым баллоном сонной артерии на уровне фистулы на момент отделения катетера от баллона, находящегося в полости синуса. Наиболее частой причиной деконструктивных операций является резкое расширение кавернозного синуса. Для надежного выключения соустья предварительно производится тампонада кавернозного синуса баллонами. У некоторых больных, которым произведена установка нескольких баллонов с субтотальным выключением фистулы, введение дополнительного баллона бывает затруднено. В этих случаях операция также заканчивалась окклюзией внутренней сонной артерии на уровне фистулы. Иногда при замене контрастного вещества в баллоне на полимеризующийся наполнитель происходит смещение баллона и наступает непланируемая окклюзия сонной артерии.

Мы наблюдали 15 больных с функционирующим ККС после перевязки сонной артерии на шее, выполненной в других лечебных учреждениях до поступления в институт. У 4 из них в институте произведено внутричерепное клипирование супрафи-стульной части сонной артерии и устья глазной артерии, у остальных — удалось выключить соустье баллоном после пункции внутренней сонной артерии выше места перевязки.

В последнее время имеется прогресс в эндоваску-лярной технике лечения ККС. При невозможности выключения соустья трансартериальным доступом с использованием баллона, осуществляется трансвенозный доступ через глазную вену, через яремную вену и нижний каменистый синус, или трансартериальный доступ с использованием микроспиралей

187

Клиническое руководство по черепно-мозговой травме

Рис. 8-6. Травматическое ККС, функционировавшее 9 лет. Кавернозный синус резко расширен, дренаж из синуса идет через вехнюю глазную вену и лицевые вены (А). При КТ определяется расширенный выбухающий кавернозный синус. Понижение плотности мозгового вещества в базальных отделах лобной и височной долях (Б). Реконструкция ВСА баллоном, емкостью 0,7 мл, с контрастированием небольшой части кавернозного синуса с замедленным дренированием * (В, Г). Контрольные ангиограммы через 7 дней после операции (Д, Е). Полная реконструкция ВСА без контрастирования синуса (Е-ангиограмма с наложением артериальной и венозной фаз).

188

Эндоваскулярное лечение повреждений мозговых сосудов при черепно-мозговой травме

(18—20).

Основным доступом в настоящее время

для лечения

ПККС остается трансартериальный

транс-феморальный

доступ с использованием коммерческих

микрокатетеров и баллонов с

самозакрывающимся

клапаном, что позволяет использовать

в качестве

наполнителя баллонов контрастное

вещество.

(18—20).

Основным доступом в настоящее время

для лечения

ПККС остается трансартериальный

транс-феморальный

доступ с использованием коммерческих

микрокатетеров и баллонов с

самозакрывающимся

клапаном, что позволяет использовать

в качестве

наполнителя баллонов контрастное

вещество.

8.1.1.5. Результаты лечения

Эндоваскулярная операция является радикальной и приводит к излечению больного с травматическим ККС практически во всех случаях (3, 4, 14). Самым первым клиническим признаком закрытия фистулы является исчезновение шума. Офтальмологический синдром подвергается быстрому обратному развитию и уже через сутки у 40 % наблюдений уменьшается экзофтальм. Сроки исчезновения хемоза зависят от его выраженности до операции. У большинства больных внутриглазное давление нормализуется к концу первой недели. Повышенное внутриглазное давление более длительный срок сохраняется у больных с вторичной неоваскуляр-ной глаукомой, обусловленной развитием новообразованных сосудов в углу передней камеры глаза в ответ на гипоксию глаза.

Восстановление движений глазного яблока происходит параллельно регрессу застойных явлений в глазнице. При повреждении глазодвигательных нервов, примущественно YI нерва на основании мозга во время черепно-мозговой травмы, ограничение движений сохраняется. Так, глазодвигательные расстройства полностью регрессировали в 17,5 % и уменьшились в 60,8 % наблюдений.

В период от 1 до 3 месяцев зрительные функции восстановились до нормы в 36,9 % и улучшились в 20 % наблюдений. При полном выключении ККС динамика изменений на глазном дне зависит от тяжести их до лечения и длительности заболевания. У больных с ангиопатией сетчатки (полнокровие вен и сужение артерий) глазное дно стало нормальным у 1/3 больных к концу первой недели после операции. У остальных больных полнокровие сохранялось в течение полугода и больше. Отек диска зрительного нерва мог сохраняться до 1 месяца после выключения соустья. У больных с не-вроретинопатией (очаговыми изменениями в сетчатке и зрительном нерве) и острым нарушением кровообращения в сосудах зрительного нерва и сетчатке патология глазного дна регрессирует в течение 3—6 месяцев при закрытии фистулы в ранние сроки заболевания. Однако нейроретинопатия часто имеет необратимый характер и зрение не восстанавливается. Через 1—6 месяцев после закрытия

фистулы зрение было нормальным у больных с ангиопатией сетчатки и невропатией (отеком) зрительного нерва. У больных с невроретинопатией и острым нарушением кровообращения в сосудах зрительного нерва и сетчатки в половине случаев наступила слепота и зрительные функции не восстановились. При сохранении остаточного зрения у больных до операции выключение ККС в ранние сроки заболевания приводит к повышению зрительных функций, несмотря на развившуюся частичную атрофию диска зрительного нерва.

В отдаленном периоде 80 % больных с травматическими ККС, оперированных эндоваскулярным методом, сохранили профессиональную трудоспособность.

8.1.1.6. Осложнения

Осложнения, сопровождающие эндоваскулярную окклюзию при ККС, представлены в таблице 8-1. Среди 930 оперированных больных, которым произведено более 1500 эндоваскулярных транска-ротидных операций, в раннем послеоперационном периоде умерло 3 больных: 2 больных скончались из-за расстройства мозгового кровообращения вследствие тромбэмболии мозговых сосудов и 1 больная — после реконструкции внутренней сонной

Таблица 8-1

Осложнения эндоваскулярных операций при травматических ККС

|

Характер осложнения |

Количество больных |

Частота в % |

|

Стойкое нарушение мозгового кровообращения (инвалидность) |

8 |

0,9 |

|

Преходящие нарушения мозгового кровообращения |

75 |

8,1 |

|

Бессимптомная эмболия мозговых сосудов баллоном |

38 |

4,1 |

|

Нарастание или возникновение нарушений функций глазодвигательных нервов |

29 |

3,1 |

|

Расстройство кровообращения зрительного нерва и сетчатки |

13 |

1,4 |

|

Ложные аневризмы внутренней сонной артерии |

64 |

6,9 |

|

Окклюзия ВСА ниже фистулы |

19 |

2.2 |

|

Всего |

227 |

24,4 |

189

Клиническое руководство по черепно-мозговой травме

артерии,

удаления иглы и пальцевого прижатия

сонной

артерии для гемостаза из-за развившегося

ларингоспазма

и неудачной интубации. Таким образом,

раняя послеоперационная летальность

составила

0,3 %. В течение месяца после операции

умерло 2 больных вследствие развития

септического

воспаления кавернозного синуса с

последующим

нарушением мозгового кровообращения.

артерии,

удаления иглы и пальцевого прижатия

сонной

артерии для гемостаза из-за развившегося

ларингоспазма

и неудачной интубации. Таким образом,

раняя послеоперационная летальность

составила

0,3 %. В течение месяца после операции

умерло 2 больных вследствие развития

септического

воспаления кавернозного синуса с

последующим

нарушением мозгового кровообращения.

Наибольшее число осложнений относится к расстройству мозгового кровообращения. Причинами этих нарушений является эмболия мозговых сосудов при самопроизвольном отделении баллона или тромбэмболия. В результате этого тяжелого осложнения инвалидность наступила у 8 больных (0,9 %). В большинстве же случаев были преходящие неврологические нарушения и вызваны использованием ионных контрастных веществ (верографин, урогра-фин) и транскаротидного доступа. В последние 2 года мы применяем только неионные контрастные вещества и, в основном, трансфеморальный доступ.

В основе нарушений функций глазодвигательных нервов при трансартериальной окклюзии фистулы баллоном лежит механическое давление баллонов и перифокальная реакция стенок кавернозного синуса. Для уменьшения развития этих осложнений необходимо проводить неврологический мониторинг зрительных функций и функций глазодвигательных нервов во время операции.

Ложные аневризмы возникают при сохранении прифистульной части дренирующей вены в кавернозном синусе после окклюзии всех дренажных путей синуса. Возможность образования ложных аневризм повышается при неполном выключении фистулы и последующем самопроизвольном тром-бировании венозного дренажа кавернозного синуса. В некоторых случаях при больших размерах ложных аневризм возникает болевой синдром, что потребовало окклюзии аневризмы или сонной артерии на уровне аневризмы. Чаще эти аневризмы протекают бессимптомно (рис. 8-7).

Рис. 8-7. Ложная аневризма после выключения ККС. Каротидныс ангиограммы до (А) и после (Б) реконструкции ВСА. Стрелкой обозначено расположение баллона. Контрольные каротидныс ангиограммы через 2 месяца (В, Г). Стрелкой обозначена небольшая ложная аневризма.

190

Эндоваскулярное лечение повреждений мозговых сосудов при черепно-мозговой травме

Неполное

выключение фистулы при проксимальной

окклюзии внутренней сонной артерии

окончательно

ликвидируется внутричерепным

кли-пированием

супрафистульной части внутренней

сонной

артерии и клипированием устья глазной

артерии.

На нашем материале такая ситуация

возникла

у 19 больных.

Неполное

выключение фистулы при проксимальной

окклюзии внутренней сонной артерии

окончательно

ликвидируется внутричерепным

кли-пированием

супрафистульной части внутренней

сонной

артерии и клипированием устья глазной

артерии.

На нашем материале такая ситуация

возникла

у 19 больных.