Общая Геология 2

.pdf

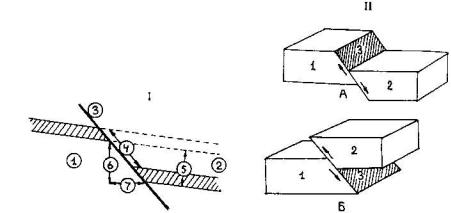

Так, в любом разрыве всегда присутствует поверхность разрыва, или сместитель,

икрылья разрыва или два блока горных пород, расположенных по обе стороны от поверхности разрыва, которые и подвергаются смещению (рис. 17.4.1). Т.к. в большинстве случаев поверхность разрыва наклонена, то блок пород или крыло, располагающееся выше сместителя, называют висячим – оно как бы «висит» над ним, а блок, располагающийся ниже – лежачим. Перемещение крыльев друг относительно друга по сместителю является очень важным показателем, его величина называется амплитудой смещения.

По амплитуде смещения мы судим о том, маленькое или большое было смещение по разрыву. Но это смещение можно отсчитывать как по сместителю, так и по вертикали

игоризонтали.

Рис. 17.4.1. Элементы сброса. Блоки (крылья): I – поперечный разрез: 1 – поднятый (лежачий), 2 – опущенный (висячий), 3 – сместитель; амплитуда: 4 – по сместителю, 5 – стратиграфическая, 6 – вертикальная, 7 – горизонтальная. II – А – сброс и Б – взброс.. Обозначения одинаковы..

Существует несколько главных типов разрывов – это сброс, взброс (надвиг), покров (шарьяж) и сдвиг. Понять, что они собой представляют, позволяет рис.17.4.2. Хорошо видно, что при сбросе поверхность разрыва наклонена в сторону опущенного блока, при взбросе – наоборот, как и при надвиге, только в последнем случае поверхность разрыва более пологая. У покрова поверхность разрыва близка к горизонтальной. Во всех этих случаях смещение имеет вертикальную и горизонтальную компоненты, а при сдвиге смещение происходит вдоль поверхности разрыва (любого наклона) и имеет только горизонтальную компоненту.

Можно легко убедиться в том, что совершенно безразлично, двигался ли один блок, а другой был неподвижен, или они оба перемещались на одно и тоже, либо на разные

расстояния, Важен конечный результат, и всегда сбросом будет называться разрыв, поверхность которого наклонена в сторону относительно опущенного блока или крыла.

В случае покрова (шарьяжа) выделяют автохтон – породы, по которым перемещается тело покрова и аллохтон, собственно покров. Передняя часть покрова называется фронтом покрова, а обнажающийся автохтон из-под аллохтона в результате эрозии – тектоническим окном. Расчлененные участки фронтальной части аллохтона называются тектоническими останцами (рис.17.4.2,5 ).

Рис. 17.4.2. Различные типы тектонических разрывов: 1 – сброс, 2 – взброс, 3 – надвиг, 4

– сдвиг, 5 – покров: А – аллохтон, Б – автохтон, В – тектонический останец,, Г – тектоническое окно, Д – корень покрова; 6 – вертикальный сброс, Горный Алтай (фото Б.М. Богачкина)

Разрывные нарушения могут встречаться поодиночке, а могут образовывать сложные системы, например, многоступенчатые грабены и горсты.

Грабен – это структура, ограниченная с двух сторон сбросами, по которым ее центральная часть опущена (рис. 17.4.3). Если сбросов с двух сторон много и они параллельны друг другу, то образуется сложный многоступенчатый грабен. Прослеживаясь на тысячи километров и образуя сложные, кулисообразные цепочки, системы крупных, многоступенчатых грабенов называются рифтами или рифтовыми зонами. Хорошо известна Великая Африкано-Аравийская система рифтов, прослеживаемая от южной Турции через Левант, в Красное море и далее от района Эфиопии на юг Африки до реки Замбези. Длина такой континентальной рифтовой

системы составляет более 6500 км, и образовалась она по геологическим понятиям совсем недавно, всего лишь 15-10 млн. лет тому назад (рис. 17.4.4).

Рис. 17.4.3. Сочетание разрывных нарушений: 1 – ступенчатые сбросы, 2 – грабен, 3 – горст, 4 – листрические сбросы, 5 – грабены и горсты в сложном рифте

Горстом – называется структура, обладающая формой, противоположной грабену, т.е. центральная ее часть поднята. (рис…). Это связано с тем, что грабен – провал, связанный с растягивающими усилиями, тогда как образование горста обусловлено сжатием.

Рис. 17.4.4. Схематические профили, показывающие развитие Кенийского сложного грабена (Восточная Африка) с позднего миоцена до современности. Черные точки и штрихи – вулканические покровы разного возраста

Знаменитое озеро Байкал, крупнейшее в мире хранилище пресной воды, как раз и приурочено к асимметричному грабену, в котором наибольшая глубина озера достигает

1620 м, а глубина днища грабена по осадкам плиоценового возраста ( 4 млн. лет) составляет – 5 км (рис. 17.4.5).

Рис. 17.4.5. Поперечный профиль через грабен оз. Байкал

Байкалький грабен многоступенчатый и является частью сложной рифтовой системы молодых грабенов, протягивающейся на 2500 км. Такие же рифтовые системы, состоящие из грабенов, известны в Европе – Рейнский грабен, древние грабены Осло, Викинг в Северном море; в Северной Америке – Рио-Гранде.

Самые грандиозные рифтовые системы Земли, состоящие из узких грабенов, приурочены к сводам срединно-океанских хребтов. Их общая длина превышает 80 тыс. км. И там их формирование связано с постоянным растяжением океанской коры ввиду того, что из мантии Земли все время поступают базальты, которые наращивают океаническую кору. Этот процесс называется спредингом.

Пожалуй, никакие другие типы разрывов не вызывали таких ожесточенных споров, порой драматических, среди геологов, как покровы. «Родиной» покровов считаются Альпы, где их впервые описали в конце прошлого века.

Покровы и надвиги составляют характерную черту горно-складчатых сооружений, испытавших сильное сжатие, например, Альпы, Пиренеи, Большой Кавказ, Канадские Скалистые горы, Урал и т.д.

Рис. 17.4.6. Тектонический покров в Национальном парке в штате Монтана (СШША). Докембрийские породы надвинуты на меловые отложения

В настоящее время установлены покровы в Аппалачских горах востока Северной Америки, переместившиеся на запад по очень пологой поверхности более чем на 200 км с востока.

Еще более яркий пример – это Скандинавские горы, которые, протягиваясь с юга на север на 1500 км, представляют собой гигантский покров, надвинутый по горизонтальной поверхности с запада, со стороны Атлантики, на древние кристаллические толщи Балтийского щита на расстояние более 250 км. Из-под разрушенного и размытого покрова (аллохтона) местами в тектонических окнах проглядывают породы автохтона, т.е. тех толщ, по которым покров двигался.

Покровы и надвиги интересны тем, что под ними могут залегать важные полезные ископаемые, особенно нефть и газ. Но на поверхности никаких признаков нефти нет, и чтобы добраться до нее, надо пробурить 3-4 км совсем других пород – аллохтона, что было сделано в Аппалачах и в Предкарпатье, да и во многих других местах.

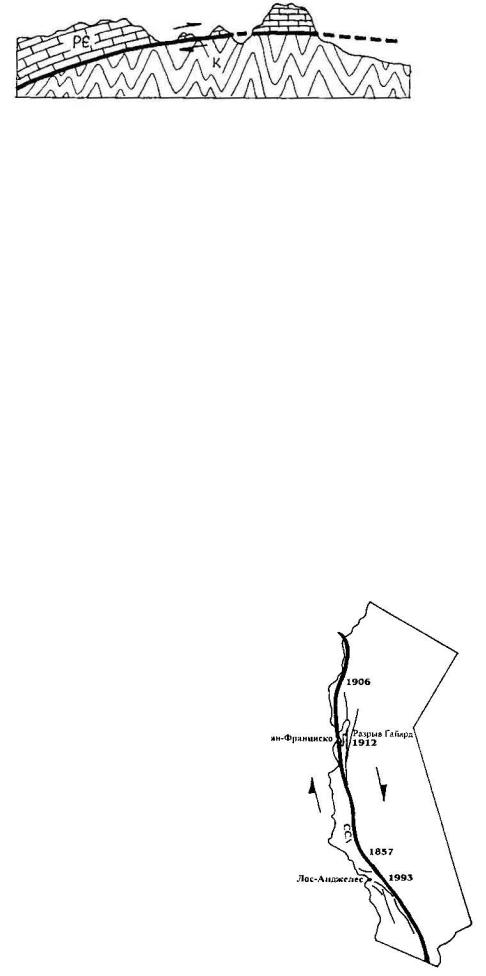

Запад Северной Америки – Калифорния, это район частых и сильных землетрясений, причем последнее и очень мощное произошло в конце 1993 г., когда разрушения охватили крупный город ЛосАнжелес. Виновником этих землетрясений является знаменитый тектонический разрыв-сдвиг –Сан- Андреас, т.е. сдвиг Святого Андрея.

Рис. 17.4.7. Сдвиг Сан-Андреас в Калифорнии (США). Города Сан-Франциско и Лос-Анжелес находятся в опасной сейсмической зоне

При сдвиге два блока горных пород перемещаются вдоль плоскости разрыва. Именно такая картина и наблюдается в сдвиге Сан-Андреас, причем величина среднего смещения оценивается примерно в 1 м за 100 лет. Непрерывными движениями по этому сдвигу смещаются русла рек, разрушаются и смещаются бетонные желоба для воды, изгороди. Наряду с медленными смещениями случаются и мгновенные подвижки, которые вызывают землетрясения.

Большие массы горных пород, смещаемые вдоль какой-либо поверхности разрыва, благодаря своему огромному весу оказывают друг на друга мощное давление, под воздействием которого образуется гладкая, отполированная поверхность в горных породах, называемая зеркалом скольжения.

Если между перемещающимися блоками горных пород попадают твердые обломки, то на зеркалах скольжения появляются штрихи и борозды, выдавленные этими обломками. Нередко в зоне разрыва наблюдается скопление остроугольных обломков разного размера за счет дробления блоков при смещении, иногда сцементированных глиной, образовавшейся из тонко перетертых обломков. Такие породы называются

тектонической брекчией или милонитом («милос» – мельница, греч.). В крупных разрывных нарушениях мощность милонитов может достигать десятков метров.

Глава 18.0. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Землетрясения – это одни из самых страшных природных катастроф, вызывающих не только опустошительные разрушения, но и уносящие десятки и сотни тысяч человеческих жизней. Землетрясения всегда вызывали ужас своей силой, непредсказуемостью, последствиями. Человек в таких случаях чувствует себя отданным во власть «гнева божья». Земная твердь, самое незыблемое в представлении человека, вдруг оказывается подвижной, она вздымается волнами и раскалывается глубокими ущельями.

Известно большое число катастрофических землетрясений, во время которых число жертв составило многие тысячи (рис. 18.0). В 1556 г. в Китае, в провинции Шэньси, страшное землетрясение привело к гибели 830 тыс. человек, а многие сотни тысяч получили ранения. Лиссабонское землетрясение в Португалии в 1755 г. унесло более 60 тыс. человеческих жизней. Мессинское землетрясение в 1923 г. – 150 тысяч; Таншаньское в Китае в 1976 г. – 650 тысяч. Этот скорбный список можно продолжать и продолжать. В Армении 7 декабря 1888 г. в результате Спитакского землетрясения погибло более 25 тыс. человек и 250 тыс. было ранено. 28 мая 1995 г. на Севере Сахалина мощным землетрясением был стерт с лица Земли городок Нефтегорск, где погибло более 2000 человек.

Землетрясения разной силы и в разных точках земного шара происходят постоянно, приводя к огромному материальному ущербу и жертвам среди населения. Поэтому ученые разных стран не оставляют попыток определить природу землетрясения, выявить его причины и, самое главное, научиться его предсказывать, что, к сожалению, за исключением единичных случаев пока не удается.

18.1. Механизм возникновения землетрясения и его параметры.

Землетрясение тектонического типа, т.е. связанное с внутренними эндогенными силами Земли, представляет собой процесс растрескивания, идущий с некоторой конечной скоростью, а не мгновенно. Он предполагает образование и обновление множества разномасштабных разрывов, со вспарываением каждого из них не только с высвобождением, но и перераспределением энергии в некотором объеме. Когда мы говорим о том, что сила внешнего воздействия на горные породы превысила их прочность, то следует иметь в виду, что в геомеханике четко различают прочность горных пород как материала, которая относительно высока и прочность породного массива, включающего помимо материала горных пород еще и структурные ослабленные

зоны. Благодаря последним, прочность породного массива существенно ниже, чем прочность собственно пород.

Скорость распространения разрывов составляет несколько км/сек и этот процесс разрушения охватывает некоторый объем пород, носящий название очага землетрясения. Гипоцентром называется центр очага, условно точечный источник коротко периодных колебаний (рис. 18.1.1).

Рис. 18.1.1. Очаг землетрясения и распространения сотрясений в объеме породы: 1 – область очага или гипоцентр, 2 – проекция гипоцентра на поверхность Земли – эпицентр. Линии изосейст на поверхности – линии равных сотрясений в баллах

В большинстве случаев, хотя и не всегда, разрывы имеют сдвиговую природу и очаг землетрясения охватывает определенный объем вокруг него. Сейсмология изучает упругие волны распространяющиеся динамически в частотном диапазоне 10-3 –102 Гц со скоростями в 2-5 км/сек. Проекция гипоцентра на земную поверхность называется эпицентром землетрясения. Интенсивность землетрясения эпицентра изображается линиями равной интенсивности землетрясений - изосейстами. Область максимальных баллов вокруг эпицентра носит название плейстосейстовой области.

Основному подземному сейсмическому удару – землетрясению, обычно предшествуют землетрясения или форшоки, свидетельствующие о критическом нарастании напряжений в горных породах. После главного сейсмического удара обычно наблюдаются еще сейсмические толчки, но более слабые, чем главный удар. Они называются афтершоками и свидетельствуют о процессе разрядки напряжений при образовании новых разрывов в толще пород.

По глубине гипоцентров (фокусов) землетрясения подразделяются на 3 группы: 1) мелкофокусные 0-60 км; 2) среднефокусные – 60-150 км; 3) глубокофокусные 150-700 км. Но чаще всего гипоцентры землетрясений сосредоточены в верхней части земной коры на глубинах в 10-30 км, где кора характеризуется наибольшей жесткостью и хрупкостью.

Быстрые, хотя и неравномерные смещения масс горных пород вдоль плоскости разрыва вызывают деформационные волны – упругие колебания в толще пород, которые,

распространяясь во все стороны и, достигая поверхности Земли, производят на ней основную разрушающую работу. В главе II уже говорилось о главных типах объемных и поверхностных сейсмических волн. К первым относятся продольные – Р (более скоростные) и поперечные – S (менее скоростные) волны (см. рис.2.2.2 ). Ко вторым – волны Лява - L и Рэлея – R. Волны Р представляют собой чередование сжатия и растяжения и способны проходить через твердые, жидкие и газообразные вещества, в то время как волны S при своем распространении сдвигают частицы вещества под прямым углом к направлению своего пути.

Скорость продольных волн:

V р = |

λ + 2 µ |

|

ρ |

Где µ - модуль сдвига; ρ - плотность среды, в которой распространяется волна; λ - коэффициент, связанный с модулем всестороннего сжатия К соотношением

λ = К − 23 µ

Скорость поперечных волн:

Vs =  µρ

µρ

т.к. модуль сдвига µ в жидкости и газе равен 0, то поперечные волны не проходят через жидкости и газы.

Поверхностные волны подобны водной ряби на озере. Волны Лява заставляют колебаться частицы пород в горизонтальной плоскости параллельно земной поверхности, под прямым углом к направлению своего распространения. А волны Рэлея, скорость которых меньше, чем волн Лява, возникают на границе раздела двух сред и, воздействуя на частицы, заставляют их двигаться по вертикали и горизонтали в вертикальной плоскости, ориентированной по направлению распространения волн.

Поверхностные волны распространяются медленнее, чем объемные, и довольно быстро затухают как на поверхности, так и с глубиной. Волны Р, достигая поверхности Земли, могут передаваться в атмосферу в виде звуковых волн на частотах более 15 Гц. Этим объясняются «страшный гул», иногда слышимый людьми во время землетрясений.

Сейсмические волны, вызываемые землетрясениями, можно зарегистрировать, используя т.н. сейсмографы – приборы, в основе которых лежат маятники, сохраняющие свое положение при колебаниях подставки, на которой они расположены. Первые сейсмографы появились сто лет назад. На рис. 18.1.2 изображены принципиальные схемы

вертикальных и горизонтальных сейсмографов, а также пример сейсмограммы – записи сейсмических колебаний, на которых хорошо наблюдаются первые вступления волн V и S. Отмечая время первого вступления волн, т.е. появления волны на сейсмограмме и зная скорости их распространения, определяют расстояние до эпицентра землетрясения (рис. 18.1.4). В наши дни на земном наре установлены многие сотни сейсмографов, которые немедленно регистрируют любое, даже очень слабое землетрясение и его координаты. Начиная с первых сейсмических станций, оснащенных высокочувствительными сейсмографами, созданными академиком Б.Б.Голицыным в начале ХХ в., сеть таких станций в России непрерывно расширялась, хотя станции располагались неравномерно, учитывая различную сейсмичность регионов. Сейчас этих станций в России более 140, что в 25 раз ниже, чем в Германии, причем только 15% этих станций оснащено современными цифровыми сейсмографами. Существуют также 9 центров сбора и обработки данных, работающих в режимах текущей и срочной обработки. Сведения о текущей сейсмической обстановке регулярно публикуются в сейсмологических бюллетенях и каталогах. Сейчас происходит развитие и переоснащение сейсмических сетей России современной аппаратурой. Определение глубины очага землетрясения представляет собой более сложную задачу, а существующие методы не отличаются точностью.

Интенсивность землетрясений.

Интенсивность или сила землетрясений характеризуется как в баллах (мера разрушений), так и понятием магнитуда (высвобожденная энергия). В России используется 12-балльная шкала интенсивности землетрясений MSK – 64, составленная С.В.Медведевым, В. Шпонхойером и В. Карником (см. аббревиатуру).

Рис. 18.1.2. Схема горизонтального сейсмографа с механической записью сейсмограммы острием на закопченном барабане регистратора (А): 1 – станина прибора, 2, 3 – точки крепления стальных нитей к станине, 4, 5 – точки крепления нитей к стержню груза сейсмографа, 6 – груз сейсмографа, 7 – закопченный барабан. Действие вертикального сейсмографа (Б). На горизонтальные толчки прибор реагирует очень слабо