- •1. Биологическое многообразие

- •1.1 Вирусы

- •1.2 Бактерии

- •1.3 Простейшие

- •1.4 Грибы.

- •1.5 Растения

- •Видоизменения листьев

- •1.6 Животные

- •2. Физиология растений

- •3. Физиология человека и животных

- •4. Иммунология

- •5. Биология клетки

- •6. Биохимия, биофизика, молекулярная биология

- •7. Генетика

- •7.1 Наследственность и изменчивость.

- •7.2 Теория эволюции

- •8. Биология размножения и развития

- •9. Экология и рациональное природопользование

- •1) Экологические пирамиды численности.

- •2) Пирамида биомасс.

- •10. Биотехнология

- •11. Почвоведение

9. Экология и рациональное природопользование

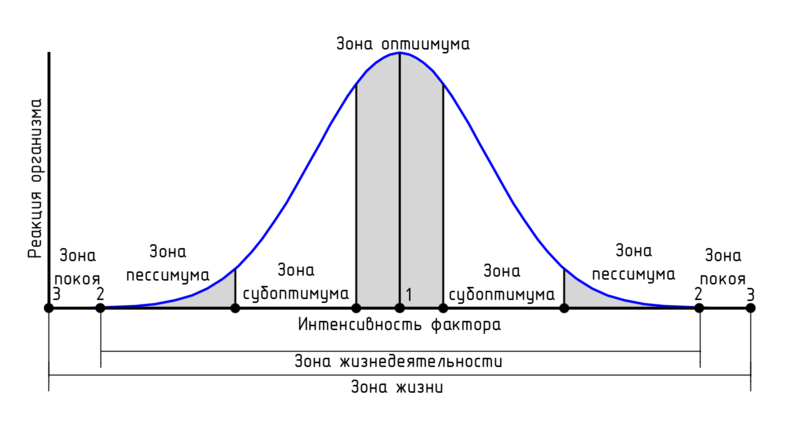

Общие закономерности воздействия экологических факторов на живые системы и их ответные реакции.

Диапазон действия экологического фактора ограничен соответствующими крайними пороговыми значениями (точки минимума и максимума), при которых еще возможно существование организма. Эти точки называются нижним и верхним пределами выносливости (толерантности) живых существ по отношению к конкретному фак тору среды.

Разные виды живых организмов заметно отличаются друг от друга как по положению оптимума, так и по пределам выносливости

Кроме того, одна и та же доза фактора может быть оптимальной для одного вида, пессимальной для другого и выходить запределы выносливости для третьего..

Абиотические факторы - это комплекс условий неорганической среды, влияющих на живые организмы прямо или косвенно: температура, свет, радиоактивное излучение, давление, влажность воздуха, солевой состав воды и т.д.

Абиотические — факторы неживой природы:

климатические: годовая сумма температур, среднегодовая температура, влажность, давление воздуха

эдафические (эдафогенные): механический состав почвы, воздухопроницаемость почвы, кислотность почвы, химический состав почвы

орографические: рельеф, высота над уровнем моря, крутизна и экспозиция склона

химические: газовый состав воздуха, солевой состав воды, концентрация, кислотность

физические: шум, магнитные поля, теплопроводность и теплоёмкость, радиоактивность, интенсивность солнечного излучения

Популяция и сообщество (биоценоз): определение, характеристика, структура.

Закономерное сожительство видов в при-роде получило название сообщества или биоценоза. Человек может создавать и искусственные биоценозы (сады, поля), но они бывают устойчивыми, если строятся по природным законам.

Место, занимаемое природным биоценозом, носит название биотоп или местообитание. Все члены биоценоза должны быть приспособлены к этому комплексу экологических факторов. Среди них имеют большое значение абиотические факторы (климат, почва, рельеф местности, характер грунта, ветров и течений).

Для членов биоценоза особенно важна биотическая среда - условия, которые соз-даются в результате присутствия живущих здесь видов.

Виды, которые в наибольшей мере влия-ют на условия жизни в сообществе, называют средообразователями или эдификаторами.

В составе любого биоценоза возникает проблема размещения видов, находящихся в конкурентных отношениях. В сообществах уживаются только те виды, которые по-разному используют сходные ресурсы.

Каждый вид живет в биоценозе по-своему, занимая свое место. Это положение вида в сообществе называют экологической нишей. Она отражает функциональное уча-стие вида в биоценозе, его место и роль в живом окружении, отношения с другими видами.

Экологическая ниша - это свойство вида, отражающее его роль и местоположение в системе многочисленных биоценотических связей.

Два вида в одной экологической нише не уживаются. Разделение совместно живущими видами экологических ниш с их частичным перекрыванием - одна из причин устойчиво-сти природных биоценозов.

Живущие вместе виды обычно специализируются в использовании среды, но каждый из них в отсутствие конкурента способен на большее. Чем больше видов в составе биоценоза, тем ниже численность каждого вида, тем сильнее выражена их экологическая специализация.

Массовые виды составляют основу любого биоценоза. Они определяют его облик, поддерживают главные связи, в наибольшей мере создают условия местообитания. Такие виды называют доминантами. Биологи обычно и называют типичные природные биоценозы по доминирующим видам растений: сосняк-черничник, ельник-кисличник, березняк волосисто-осоковый, степь ковыльная и т.п. В каждом биоценозе доминируют и определенные виды животных.

Биоценоз имеет сложную, но вполне закономерную видовую структуру и численное соотношение отдельных видов.

При выпадении из состава сообщества редких и малочисленных видов биоценоз до определенного времени сохраняет свой внешний облик. Его устойчивость ослабевает постепенно, по мере снижения видового раз-нообразия. При значительном снижении раз-нообразия малочисленных видов даже не-большие изменения среды, неблагоприятные для доминантов, приводят к разрушению сообществ.

Выделяют разные типы основных приспо-соблений видов к жизни в сообществах. Они были подмечены впервые у растений и назва-ны жизненными стратегиями.

Первый тип жизненной стратегии выра-жают виды с мощной конкурентной способ-ностью. Такие виды занимают в сообществе основные позиции, используют основные ресурсы, подавляют другие виды и обычно входят в состав доминантов (например, ель, дуб). Второй тип - виды довольствуются малым количеством ресурса и уживаются с доминантами, при освобождении ресурсов могут использовать их целиком, резко увели-чивая свою численность и жизненное состоя-ние. Третий тип - виды совсем не выдержи-вают конкуренции с другими, но зато обла-дают способностью быстро расселяться в большом количестве и первыми занимать освободившиеся участки.

Популяции. Популяция - группа особей одного вида, живущая длительное время на определенной территории (части ареала данного вида), способных свободно скрещиваться между собой и с особями соседних популяций того же вида.

Популяции формируются в течение длительного времени (исторически) в определенных экологических условиях. Популяции характеризуются экологическими параметрами:

• собственным ареалом в пределах ареала вида;

• определенной численностью особей;

• половой и возрастной структурой;

• популяционной динамикой.

Территория (акватория), на которой обитает популяция какого-либо вида, может иметь разную протяженность в зависимости от биологии вида. Так, популяции видов крупных животных имеют больший ареал, чем популяции относительно малоподвижных мелких животных, например, грызунов.

Ареал популяции может меняться - расширяться или сокращаться в течение времени, иногда даже по сезонам года. Расширение ареала наблюдается при ми-грациях особей, которые зависят от разных причин - интенсивности размножения, обилия пищи и т.д. Популяциям разных видов организмов свойственная оп-ределенная численность особей и свои особенности ее колебания. Популяцию, как группу организмов, характеризуют Мерой обилия - общая численность организмов в популяции. В экологии используется такой показатель как плотность популяции.

Плотность популяции - это численность или биомасса особей, которая приходится на единицу площади или объема жизненного пространства. Мерой обилия могут служить показатели, отнесенные к единице времени, например, количество птиц на пролете в час, количество рыбы, выловленной за сутки и т.д. Такие относительные показатели называются индексами численности.

Демографическими показателями популяции служат рождаемость и смертность.

Рождаемость - способность популяции к увеличению численности в результате процесса размножения.

Смертность - отражает процессы снижения численности популяции и выражается числом особей, погибших за определенный период времени.

Смертность и рождаемость оказывают существенное влияние на численность популяции, и помимо биологических особенностей вида определяются действием многих внешних факторов, как абиотических, так и биотических.

Возрастной и половой состав популяции зависят от продолжительности жизни особей, времени достижения половозрелости, способов и интенсивности размножения, смертности, скорости смены поколений и т.д.

Возрастная структура популяции может изменяться под действием внешних факторов, так как они влияют на процессы рождаемости и смертности. Возрастной состав популяции позволяет оценить ее способность к самоподдержанию численности и устойчивости к внешним воздействиям. Чем шире возрастной спектр популяции, тем устойчивее ее воспроизводство. Популяция, включающая в себя множество возрастных групп, менее подвержена действию факторов, опреде-ляющих успешность размножения.

Под регуляцией численности понимают способность популяции к само-воспроизводству, то есть восстановлению числа особей до оптимальной величины, которая определяется условиями место-обитания организмов. Эту способность обеспечивают определенные механизмы, которые начинают действовать, когда плотность популяции достигает слишком высоких или слишком низких значений. Механизмы, регулирующие плотность популяции, могут быть поведенческими, де-мографическими, физиологическими.

Экосистема и и биогеоценоз: определение, сходство и различие.

Биогеоценоз - это комплекс живых су-ществ (биоценоз) и абиотической среды, в которую входит и занимаемая организмами территория

Экосистема - это совокупность совместно обитающих организмов и абиотических факторов, функционирующая как единое целое.

Биогеоценоз и экосистема понятия сходные, но не тождественные. Понятие экосистемы шире, чем понятие биогеоценоза. Экосистема может быть представлена прудом, болотом, лужей, муравейником, горным хребтом и, наконец, биосферой в целом. Биогеоценоз - это экосистема, границы которой определены растительным сообществом - фитоценозом (дубравы, степи, хвойные леса и т.д.), биогеоценоз - это частный случай экосистемы.

Совокупность всех биогеоценозов плане-ты образует глобальную экосистему, которая называется биосферой.

В любом биогеоценозе можно выделить четыре структурных звена:

1) факторы неживой природы или абио-тические факторы. Биоценоз находится в постоянном обмене веществом и энергией с неживой природой;

2) первичные продуценты. Это главным образом зеленые растения, в результате жиз-недеятельности которых образуются органи-ческие вещества, служащие источником энергии для остального населения биогеоце-ноза. К первичным продуцентам также отно-сятся фотосинтезирующие и хемосинтези-рующие бактерии;

3) консументы, или потребители - орга-низмы, которые живут за счет питательных веществ, созданных продуцентами, Консу-менты образуют вторичную продукцию эко-системы;

4) редуценты, или разлагатели - это ком-плекс организмов, разлагающих мертвое ор-ганическое вещество до минеральных соеди-нений. К ним относятся бактерии, грибы, простейшие и многие многоклеточные жи-вотные, например, дождевые черви.

В биоценозе постоянно происходит пере-нос веществ и энергии, заключенной в пище, в результате поедания одних организмов или продуктов их жизнедеятельности другими организмами. Таким образом, в результате соединения отдельных звеньев образуется цепь питания, например: фитопланктон - зоо-планктон - мелкие рыбы - хищные рыбы - человек (или другое млекопитающее, птицы).

В биоценозе все компоненты последова-тельно распределены по трофическим уров-ням цепей питания и их взаимодействующим сочетаниям - пищевым сетям.

Первый трофический уровень экосистемы образуют автотрофы - зеленые растения, фото - и хемосинтезирующие бактерии. Второй уровень цепи питания образуют растительноядные животные, а также паразитические высшие и низшие растения. К третьему трофическому уровню относятся плотоядные животные, которые питаются травоядными. Это хищники первого порядка - насекомоядные птицы, мелкие млекопитающие, рептилии, амфибии. Сюда же относятся и паразиты этих животных. Четвертый трофический уровень представлен более крупными плотоядными животными - хищниками второго порядка и их паразитами. Пятый трофический уровень занимают редуценты (деструкторы), потребляющие мертвое органическое вещество. К ним принадлежат беспозвоночные животные - сапрофаги, растения - сапро-фаги, гетеротрофные микроорганизмы, грибы, простейшие.

В биогеоценозах одновременно существуют высшие и низшие формы живых орга-низмов: бактерии, низшие растения, грибы, различные беспозвоночные и позвоночные животные. Это, возможно потому что разные формы живых существ занимают определен-ную часть среды обитания, где конкуренция с другими организмами сводится к минимуму. Такое место в структуре биогеоценоза называется экологической нишей. Экологическая ниша характеризует биологическую специализацию данного организма или популяции, в частности, и в цепи питания.

Организмы, ведущие сходный образ жизни, живут в разных местообитаниях, поскольку между ними возникает межви-довая конкуренция. Поэтому определенная экологическая ниша занята только одним видом.

Для любой экосистемы характерны два основные показателя - продукция и биомасса. Биомасса - это суммарная масса особей сообщества организмов, произ-веденная за единицу времени и соотнесенная к единице площади или объема местообитания данного биоценоза.

Продукция - это суммарная биомасса, образованная в экосистеме за определенное время. Различают первичную продукцию, произведенную автотрофными организмами (продуцентами), и вторичную продукцию, которую образуют гетеротрофные организмы -

На уровне биогеоценоза осуществляется взаимное влияние сообщества живых организмов и абиотической среды, что поддерживает существование экосистемы в целом живым и неживым компонентами биогеоценоза происходит непрерывный обмен органическими и неорганическими веществами: это процессы фотосинтеза, гниения, всасывания воды и минеральных веществ корнями растений и т.д. Таким образом, живые существа и среда их обитания связаны между собой потоками вещества и энергии, что и обеспечивает целостность биогеоценозов.

Целостность биогеоценозов определяет их важнейшее свойство - самовоспро-изводство. Живые организмы питаются, растут, размножаются, используя энергию и пищу, получаемую из среды обитания. В свою очередь, живые организмы в процессе жизнедеятельности воссоздают свою среду обитания.

Если в экосистеме происходят на-рушения, не затрагивающие средние характеристики среды, то принци-пиальная структура биоценоза сохраняются (например, сезонные колебания численности). При существенных на-рушениях состава биоценоза, возникают временные, неустойчивые, сменяют друг друга сообщества. Результатом этого процесса может являться восстановление исходного тапа биоценоза. При не необратимых изменениях среды происходит смена типов сообществ и формирование новой устойчивой экосистемы.

В устойчивых экосистемах происходит естественный процесс саморегуляции. Саморегуляция - это свойство экосистемы автоматически устанавливать и под-держивать на определенном уровне численность популяций, соотношение полов, рождаемость и смертность и т.д. В основе поддержания относительно стабильной численности популяции лежат трофические связи в пищевых сетях (например, хищник - жертва, паразит - хозяин и пр.).

Экологические пирамиды. Причины ограниченности количества трофических уровней в пищевых цепях.

Служат для наглядности представлений о количественных взаимоотношениях между организмами различных трофических уровней. Различают экологические пирамиды:

- численности;

- биомасс;

- энергии.