Fiziologiia

.pdf

Физиология человека и животных

Вергентные движения (лат. vergo – склоняюсь) – макродвижения глаз, приводящие к изменению угла между зрительными осями левого и правого глаза.

Вергентные движения – выступают фактором, обеспечивающим бинокулярное зрение. Они разделяются на движения конвергенции – сводящие глаза, дивергенции – разводящие глаза (рисунок 8). Являются более поздним филогенетическим приобретением, чем следящие движения, они имеют свою собственную систему регуляции.

Движения глаз имеют большое значение для восприятия (рисунок 13.10): при неподвижном глазном яблоке восприятие изображения пропадает вследствие разложения пигментов и адаптации фоторецепторов в данной точке сетчатки.

Зрительное восприятие – это построение нервной модели светового раздражения за счёт возбуждения и торможения фоторецепторов сетчатки глаза. Модель строится из нейронов в зрительной зоне коры головного мозга на основе того зрительного возбуждения, которое производит сетчатка глаза при раздражении её светом.

На рисунке 13.10 А показана нервная модель представляет собой субъективный зрительный образ, который в своих важнейших деталях совпадает с реальным световым раздражением. Однако несомненно, что этот образ имеет большие искажения по сравнению с реальностью, но мы этого просто не замечаем. Думаете, изображение, находящееся ниже, шевелится? Нет! Это шевелятся ваши глаза... А в результате – шевелится субъективный образ изображения, которое в реальности неподвижно. Известно множество зрительных иллюзий, основанных на субъективных искажениях реального изображения.

Диплопия – двоение предметов, возникает при нарушении содружественности движения двух глаз (рисунок 13.10 Б). Движения глаз тесно связаны с регуляцией со стороны вестибулярной системы.

А |

Б |

Рисунок 13.10. – Зрительное восприятие: А – модель восприятия; Б – диплопия |

|

|

|

|

|

Полесский государственный университет |

Страница 281 |

Физиология человека и животных

4.3 Строение сетчатки. Фоторецепторы и преобразование световой энергии в электрический сигнал

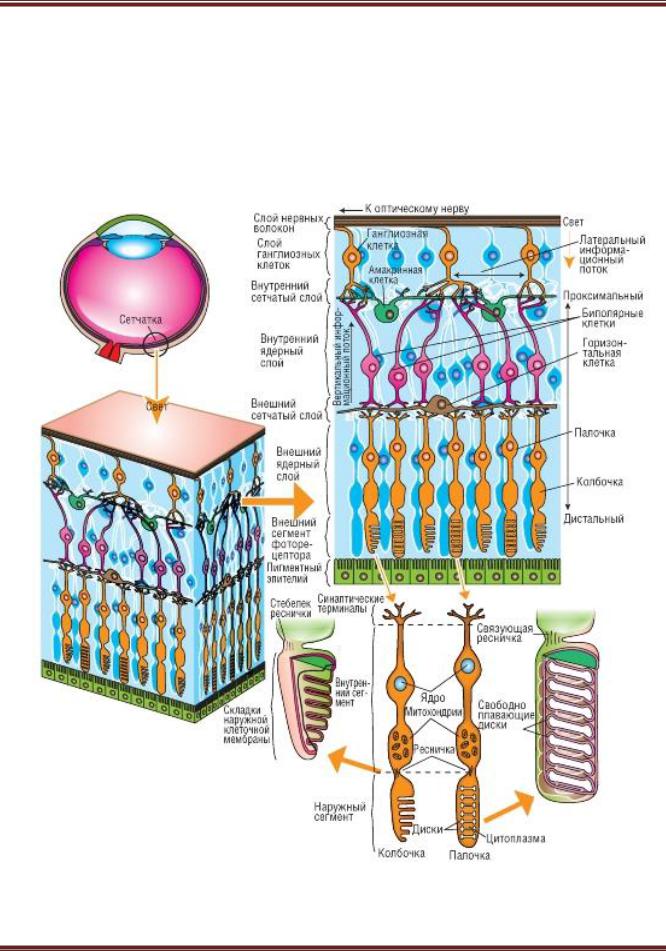

Фоторецепторы располагаются в сетчатке глаза. Сетчатка состоит из следующих основных слоев: пигментный слой, слой палочек и колбочек, слой горизонтальных клеток, слой биполярных, амакриновых и ганглиозных клеток (рисунок 13.11).

Рисунок 13.11. – Схема строения сетчатки

Полесский государственный университет |

Страница 282 |

Физиология человека и животных

Для возбуждения фоторецепторов достаточно воздействия 1–2 квантов света. Периферическими фоторецепторами являются палочки (110–120 млн) и колбочки (6–7 млн). Палочки обеспечивают восприятие света или темноты в условиях слабой освещенности (ахроматическое зрение), колбочки обеспечивают восприятие цвета. В фоторецепторах содержатся светочувствительные пигменты

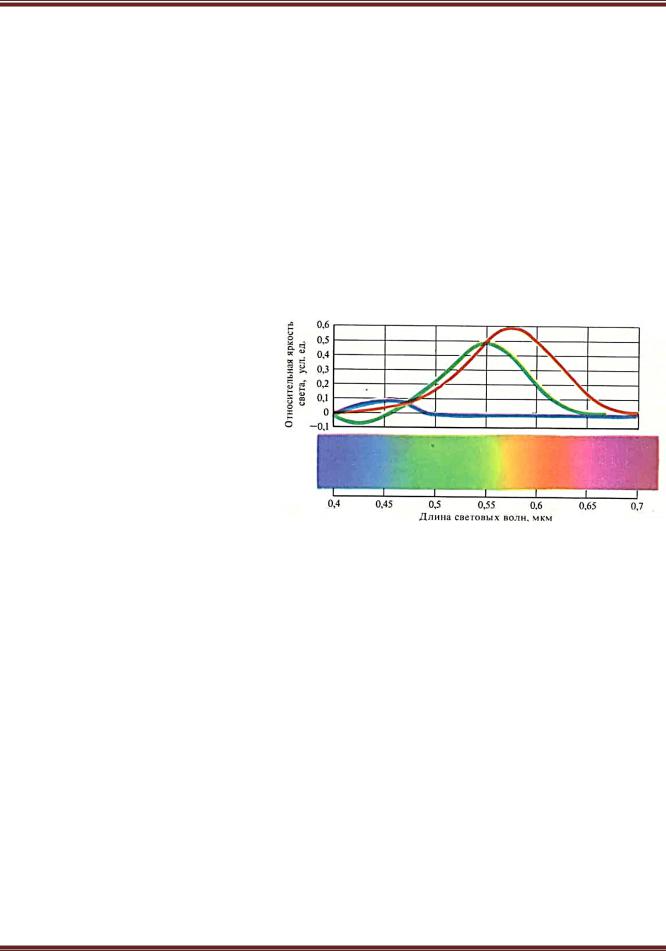

– хромопротеиды (в палочках – родопсин, в колбочках йодопсин, хлоролаб и эритлаб), которые состоят из ретиналя и гликопротеида опсина и обесцвечиваются на свету. Колбочки делятся на “красные”, “зелёные” и “синие” рисунок 13.12).

Максимум спектра поглощения родопсина – 500 нм (зелено-голубая часть спектра), а зрительные пигменты колбочек имеют три максимума поглощения (в синем, желто-зеленом и красном диапазоне).

Виды колбочек

Нормализованные

человеческие

фоторецепторные графики колбочек и палочек в режиме оппонентного отбора основных световых лучей RGB различных длин волн

(в сетчатке глаза)

Рисунок 13.12. – Зрительные рецепторы

Полесский государственный университет |

Страница 283 |

Физиология человека и животных

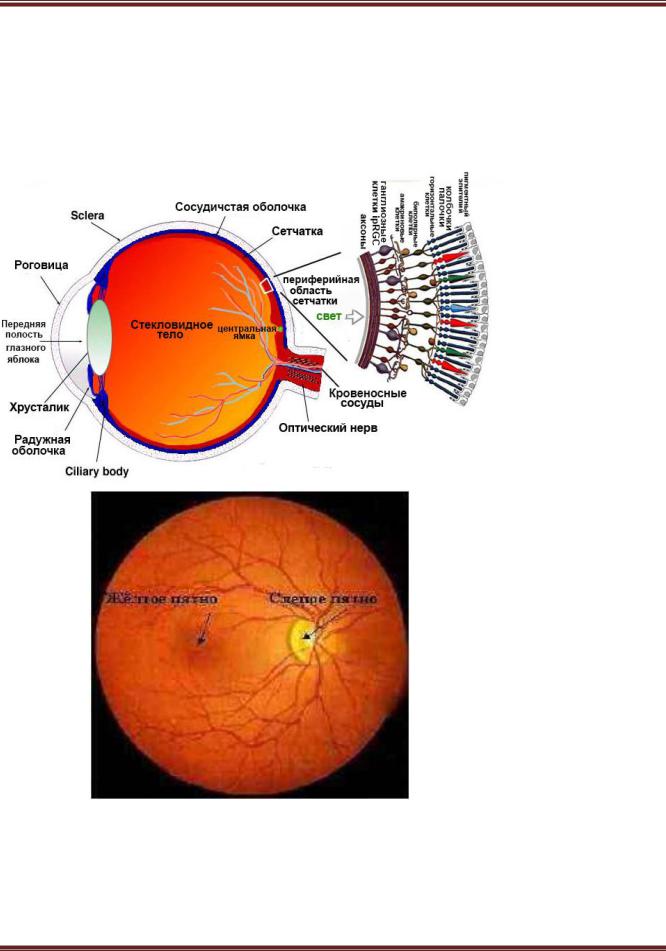

Наибольшее количество колбочек находится в центральной ямке сетчатки (желтое пятно), количество палочек максимально по периферии сетчатки. В том месте, где отдельные волокна ганглиозных клеток соединяются, образуя зрительный нерв, выходящий из сетчатки, фоторецепторов нет, поэтому этот участок образует слепое пятно (рисунок 13.13).

Глаз с центральной ямкой сетчатки и её периферийной областью

Офтальмоскопическая картина глазного дна (задняя часть сетчатки): слепое пятно, центральная ямка, диск зрительного нерва, кровеносные сосуды

Рисунок 13.13. – Сетчатка глаза человека

При действии кванта света происходит фотоизомеризация и распад зрительных пигментов, что сопровождается гиперполяризацией мембран колбочек и палочек – возникает рецепторный потенциал. Этим фоторецепторы

Полесский государственный университет |

Страница 284 |

Физиология человека и животных

отличаются от других сенсорных рецепторов, в которых при возбуждении возникает деполяризация мембран. Амплитуда рецепторного потенциала зависит от длины волны света и увеличивается при возрастании интенсивности света.

Восстановление фотопигментов происходит в темноте в результате ресинтеза с поглощением энергии. Если освещение постоянное и равномерное, то фотохимический распад пигментов находится в равновесии с их ресинтезом.

Палочки и колбочки соединены с биполярными нейронами сетчатки, которые через синапсы, в которых медиатором является ацетилхолин, соединяются с ганглиозными нейронами сетчатки. Кроме того, сигналы от фоторецепторов поступают в горизонтальные и амакриновые нейроны сетчатки, которые образуют сеть вокруг биполярных и ганглиозных клеток. Эти нейроны локализуют распространение возбуждения. Фоторецептор вместе с биполярными и ганглиозными нейронами образует рецептивное поле, соответствующий определенному участку сетчатки. Величина рецептивного поля зависит от его положения относительно центральной ямки сетчатки: в центральной ямке, где плотность колбочек максимальная, одна колбочка через отдельную биполярную клетку соединяется с одной ганглиозной клеткой – рецептивное поле узкое. На периферии сетчатки, где множество палочек связано с одной ганглиозной клеткой

– рецепторное поле широкое. Соответственно острота зрения максимальная в центральной ямке. А на периферии сетчатки слабые сигналы могут быть восприняты благодаря взаимодействию широких перекрывающихся рецептивных полей, за счет пространственной суммации раздражителей.

В ганглиозных клетках при слабой освещенности непрерывно образуются импульсы (темновой ток), причем при усилении освещенности половина ганглиозных клеток увеличивает импульсацию, половина уменьшает. Следовательно, первые из них являются детекторами яркости, вторые – детекторами темноты.

При дневном свете преобладает функция так называемого фототопического зрения, обусловленного активной работой колбочек и характеризующегося высокой остротой зрения и различением цветов, с наилучшим видением в центральной ямке. Фотопическое зрение – нормальное дневное зрение; зрение в условиях достаточно высокой освещенности, когда функционируют колбочки сетчатки. Имеет следующие общие характеристики:

1) воспринимаются тона; 2) зрительный порог, относительно скотопического зрения, высокий; 3) кривая освещенности показывает максимальную чувствительность к длине волны приблизительно 555 нм, с резко уменьшающейся чувствительностью к более длинным и более коротким волнам; и 4) острота зрения высокая.

Полесский государственный университет |

Страница 285 |

Физиология человека и животных

При |

сумеречном освещении – |

|

||

мезопическое зрение, когда работают и |

|

|||

колбочки, и палочки, но в слабом режиме. |

|

|||

Мезопическое зрение возникает в основном |

|

|||

при переходе (утром или вечером). В |

|

|||

условиях слабого освещения люди видят |

|

|||

иначе, чем днём (рисунок 13.14). В |

|

|||

условиях |

сумеречного зрения |

проявляется |

|

|

так называемый эффект Пуркинье (назван |

|

|||

в честь первооткрывателя, |

чешского |

Рисунок 13.14. – «Мезопическое» |

||

анатома |

Эванджелиста |

Пуркинье), |

||

освещение: слабое освещение (ночное + |

||||

|

|

|

||

возникающий в процессе адаптации глаз к |

электроосвещение) |

|||

понижению яркости света, например, в |

|

|||

сумерках. |

|

|

|

|

Ночью осуществляется скототопическое зрение, связанное с активностью палочек, поэтому для ночного зрения характерно восприятие по всей поверхности сетчатки, но без различения цвета. Скотопическое зрение имеет следующие общие характеристики: 1) не различаются оттенки, это зрение в черно-белых тонах; 2) порог яркости низкий; 3) кривая освещенности показывает максимальную чувствительность к волнам длиной приблизительно 510 нм с быстро уменьшающейся чувствительностью к более длинным и более коротким волнам; 4) малая резкость зрения.

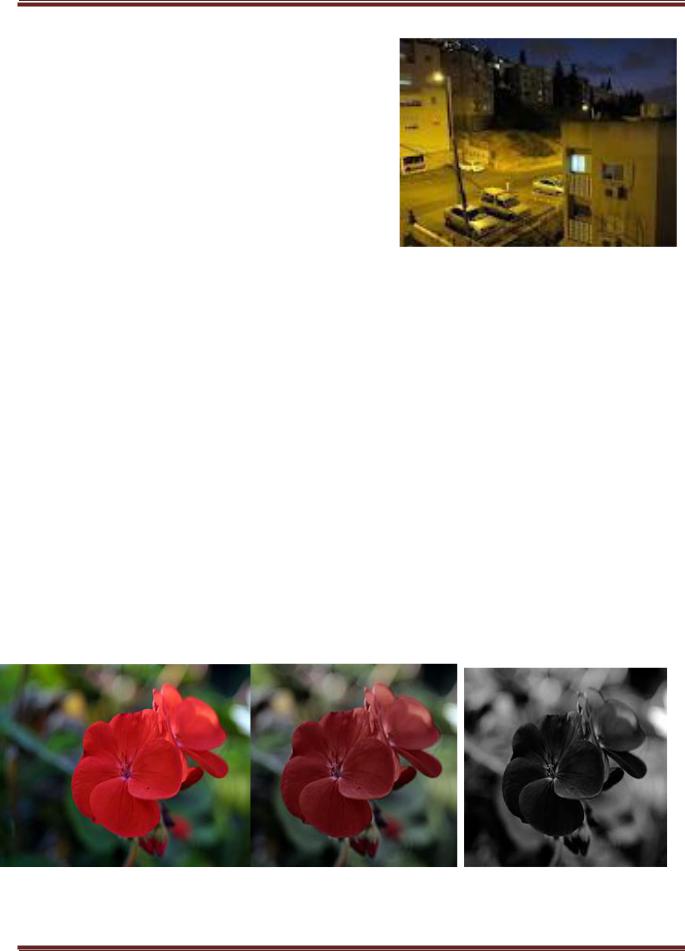

Эффект Пуркинье проявляется в том, что в сумерках изменяется обычное цветовосприятие. Если цветущая герань при ярком солнечном свете имеет цветы ярко-красного цвета и тёмно-зелёные листья, то в сумерках красный цвет быстро теряет насыщенность – и цветки как бы “чернеют” (рисунок 13.15).

Рисунок 13.15. – Изображение красной герани и листвы в разных условиях освещения:

дневное зрение при нормальном ярком свете, в сумраке (сумеречное, мезопическое зрение), и ночью (ночное зрение скотопическое – при свете звёзд

Полесский государственный университет |

Страница 286 |

Физиология человека и животных

Цветоощущение в сумерках полностью изменяется – темно-красные, или ставшие почти черными цветки – резко контрастируют с листьями, кажущимися,

всравнении с ними, относительно светлыми.

4.4Представления о механизмах цветного зрения и обработке зрительной информации в ЦНС

Глаз определяет цвет с помощью трех видов колбочек: один вид наиболее чувствителен к длине волны света, дающей ощущение красного, другой вид – синего, третий вид колбочек дает ощущение желтого. Согласно теории Геринга, предполагается существование наличие так называемых оппонентных цветов: красный-зеленый, синий-желтый, черный-белый. Функцию различения цветов

выполняет нейрон, |

рецептивное |

|

|||

поле |

которого |

устроено таким |

|

||

образом, что в центре него |

|

||||

находятся |

|

|

колбочки, |

|

|

воспринимающие, |

например, |

|

|||

красный цвет, а на периферии – |

|

||||

колбочки, |

воспринимающие |

|

|||

зеленый цвет (рисунок 13.16). В |

|

||||

таком |

случае |

|

нейрон |

|

|

воспринимает |

именно |

красный |

|

||

цвет. |

Черно-белые |

цвета |

Рисунок 13.16. – Восприятие цвета |

||

|

|||||

образуются в результате такой организации, когда центр рецептивного поля воспринимает все цвета, а периферия нечувствительна к свету.

Пигменты, содержащиеся в колбочках, обеспечивают восприятие только трех цветов – красного, синего и желтого. Однако колбочки, чувствительные к разным цветам, взаимодействуют с горизонтальными клетками, которые их объединяют, и разные цветовые сигналы конвергируют на горизонтальных клетках, а затем на ганглиозных клетках. В результате в ганглиозных клетках происходит комбинирование восприятия разных цветов и возникает восприятие разных оттенков цвета.

При отсутствии какого-либо вида колбочек возникает нарушение цветовосприятия – дальтонизм.

4.5 Проводниковый и корковый отделы зрительного анализатора

После перекреста зрительные нервы в виде правого и левого зрительных трактов проходят к следующим структурам головного мозга (рисунок 13.17):

Полесский государственный университет |

Страница 287 |

Физиология человека и животных

1)к ядрам верхних бугров четверохолмия (средний мозг),

2)к ядрам наружного коленчатого тела (таламус),

3)к ядрам глазодвигательных нервов,

4)к ядрам гипоталамуса (регуляция уровня бодрствования).

Рисунок 13.17. – Зрительные пути

От ганглиозных клеток сетчатки одна ветвь аксонов идет в верхнее двухолмие, а другая ветвь – в латеральное коленчатое тело таламуса. Это создает

|

возможность |

дублирования |

|

|

идентичных |

проекций от |

|

|

сетчатки |

в |

различных |

|

структурах ЦНС. От верхних |

||

|

бугров |

четверохолмия |

|

|

сигналы идут в |

базальные |

|

|

ганглии и красное ядро, что |

||

|

позволяет производить более |

||

|

тонкую |

|

регуляцию |

|

движений, |

регистрацию |

|

|

направления |

и |

скорости |

|

движения. |

|

|

|

Из таламуса импульсы |

||

Рисунок 13.18. – Бинокулярное зрение |

идут к затылочным областям |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

Полесский государственный университет |

|

Страница 288 |

|

Физиология человека и животных

КБП. В первичной зрительной коре выделяют не 6, а даже 12 слоев коры (рисунок 13.18). Зрительная кора отличается исключительно сложным строением: колонки могут содержать до 100 нейронов.

5. Слуховой анализатор

5.1Строение слухового анализатора

5.2Строение улитки. Орган Корти. Звуковосприятие

5.3Проводящие пути и корковое представительство слухового анализатора. Представления о механизме восприятия частоты и интенсивности звука

5.1 Строение слухового анализатора

Слуховой анализатор включает в себя периферический отдел,

воспринимающий звуковые колебания (колебания воздуха или другой упругой среды) и передающих их на слуховые рецепторы, проводниковой и корковой части. Особая роль слухового анализатора у человека связана с членораздельной речью. Слуховые рецепторы находятся в улитке внутреннего уха, которая расположена в пирамиде височной кости. Звуковые колебания передаются к ним через систему вспомогательных образований наружного, среднего и внутреннего уха.

Наружное ухо – состоит из ушной раковины, наружного слухового прохода и слухового канала (рисунок 13.19 А). Церуминозные железы стенок слухового канала секретируют ушную серу – воскообразное защитное вещество. Ушная раковина и слуховой проход – служат для улавливания звуков и усиления звуковых колебаний. Ухо человека воспринимает колебания с частотой от 16 до 20 тысяч Герц. На границе наружного и среднего уха располагается барабанная перепонка, которая колеблется при действии звуковых колебаний.

Среднее ухо состоит из барабанной полости (рисунок 13.19 Б), в которой расположены слуховые косточки – молоточек, наковальня и стремечко, по которым колебания барабанной перепонки передаются на перепонку овального окна, отделяющего среднее ухо от улитки внутреннего уха (рисунок 13.19 В). Площадь барабанной перепонки значительно больше площади овального окна, что приводит к усилению колебаний. В полости среднего уха (барабанной полости) находится воздух, давление которого равно атмосферному за счет слуховой трубы, соединяющей барабанную полость с глоткой. При глотании слуховая труба открывается, и давление в среднем ухе выравнивается с атмосферным.

Полесский государственный университет |

Страница 289 |

Физиология человека и животных

Среднее ухо выполняет и другие функции. В нем находятся две мышцы:

мышца, напрягающая барабанную перепонку (m. tensor tympani –

иннервируется тройничным нервом), и стременная мышца (m. stapedius – иннервируется лицевым нервом). Первая прикреплена к молоточку, вторая – к стремени. Сокращаясь, они уменьшают перемещения слуховых косточек и снижают чувствительность акустического аппарата. Это способствует защите слуха от повреждающих звуков, но только если организм ожидает их. Внезапный взрыв может повредить акустический аппарат, поскольку рефлекторное сокращение мышц среднего уха запаздывает. Полость среднего уха соединена с глоткой посредством евстахиевой трубы. Благодаря этому проходу уравнивается давление в наружном и среднем ухе. Если при воспалении в среднем ухе скапливается жидкость, просвет евстахиевой трубы может закрыться. Создающаяся при этом разность давлений между наружным и средним ухом вызывает боль из-за натяжения барабанной перепонки, возможен даже разрыв последней. Разность давлений может возникать в самолете и во время ныряния.

Внутреннее ухо располагается в пирамиде височной кости (рисунок 13.19 В). Представляет собой костный лабиринт, внутри которого находится перепончатый лабиринт из соединительной ткани. Костный лабиринт состоит из

3 частей: преддверие, спереди – улитка, сзади – полукружные каналы. Преддверие и полукружные каналы относятся к вестибулярной системе. Слуховая часть располагается в улитке.

Полесский государственный университет |

Страница 290 |