Fiziologiia

.pdf

Физиология человека и животных

соответствующие области коры больших полушарий связаны с оценкой биологической значимости стимулов. С ними связана межсенсорная интеграция.

Следовательно, сенсорная функция осуществляется на основе взаимосвязанной деятельности специфических, неспецифических и ассоциативных образований головного мозга, которые обеспечивают формирование поведенческого статуса всего организма.

4. Зрительный анализатор

4.1Преломление света в оптических средах глаза. Построение изображения на сетчатке

4.2Типы движений глаз

4.3Строение сетчатки. Фоторецепторы и преобразование световой энергии

вэлектрический сигнал

4.4Представления о механизмах цветного зрения и обработке зрительной информации в ЦНС

4.5Проводниковый и корковый отделы зрительного анализатора

4.1 Преломление света в оптических средах глаза. Построение изображения на сетчатке

Зрительный анализатор – это совокупность структур, воспринимающих световое излучение (электромагнитные волны длиной 390–670 нм) и формирующих зрительные ощущения. 80–90 % всей сенсорной информации поступает в организм через зрительный анализатор.

Строение глаза

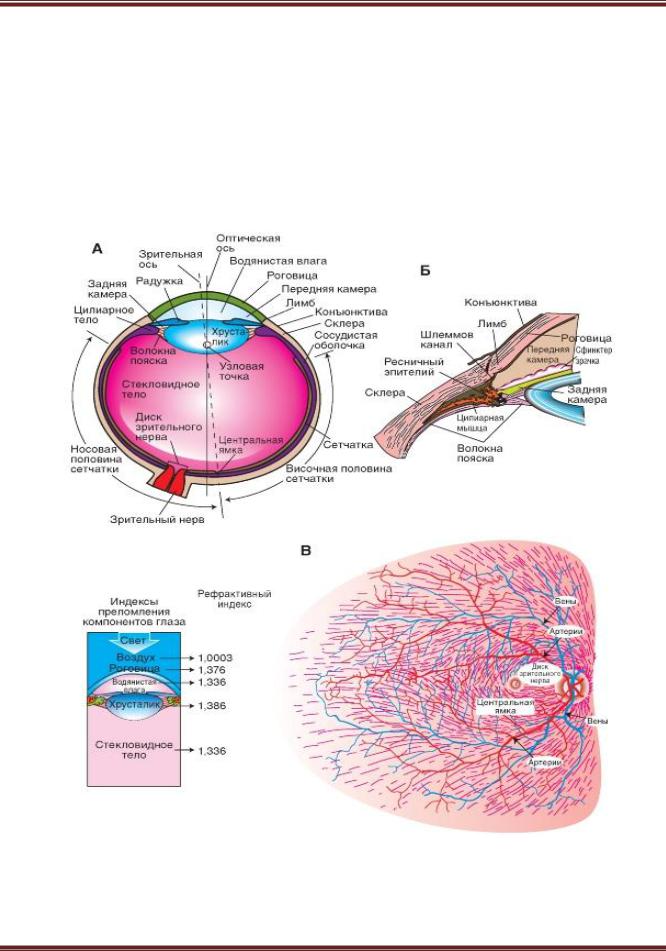

Стенка глаза состоит из трех концентрических слоев (оболочек) (смотрите рисунок 13.3. Пояснение к рисунку: Ветви центральных артерии и вены выходят из области диска зрительного нерва. Недалеко от диска зрительного нерва с височной его стороны находится центральная ямка (ЦЯ). Обратите внимание на распределение аксонов ганглиозных клеток (тонкие линии), сходящихся в диске зрительного нерва.).

Наружный опорный слой, или фиброзная оболочка, включает в себя прозрачную роговицу с ее эпителием, конъюнктиву и непрозрачную склеру. В среднем слое, или сосудистой оболочке, находятся радужная оболочка (радужка) и собственно сосудистая оболочка (choroidea). В радужной оболочке присутствуют радиальные и кольцевые гладкие мышечные волокна, образующие дилататор и сфинктер зрачка (рисунок 13.3 Б). Сосудистая оболочка(хороид) богато снабжена кровеносными сосудами, питающими внешние слои сетчатки, а

Полесский государственный университет |

Страница 271 |

Физиология человека и животных

также содержит пигмент. Внутренний нервный слой стенки глаза, или сетчатка, содержит палочки и колбочки и выстилает всю внутреннюю поверхность глаза, за исключением “слепого пятна” – диска зрительного нерва (рисунок 13.3 А). К диску сходятся аксоны ганглиозных клеток сетчатки, образуя зрительный нерв. Наиболее высокая острота зрения в центральной части сетчатки, так называемом желтом пятне (macula lutea). Середина желтого пятна вдавлена в виде центральной ямки (fovea centralis) – зоны фокусирования зрительных изображений. Внутренняя часть сетчатки питается за счет ветвей ее центральных сосудов (артерий и вен), которые входят вместе со зрительным нервом, затем в области диска разветвляются и расходятся по внутренней поверхности сетчатки (рисунок 13.3 В), не задевая желтое пятно.

Кроме сетчатки, в глазу есть и другие образования: хрусталик – линза, фокусирующая свет на сетчатке; пигментный слой, ограничивающий рассеяние света; водянистая влага и стекловидное тело. Водянистая влага – это жидкость, составляющая среду передней и задней камер глаза, а стекловидное тело заполняет внутреннее пространство глаза за хрусталиком. Оба вещества способствуют поддержанию формы глаза. Водянистая влага секретируется ресничным эпителием задней камеры, затем циркулирует через зрачок в переднюю камеру, а оттуда попадает через шлеммов канал в венозный кровоток (рисунок 13.3 Б). От давления водянистой влаги (в норме оно ниже 22 мм рт.ст.) зависит внутриглазное давление, которое не должно превышать 22 мм рт.ст. Стекловидное тело – это гель, состоящий из внеклеточной жидкости с коллагеном и гиалуроновой кислотой; в отличие от водянистой влаги, оно заменяется очень медленно.

Если поглощение водянистой влаги нарушается, внутриглазное давление возрастает и развивается глаукома. При повышении внутриглазного давления затрудняется кровоснабжение сетчатки и глаз может ослепнуть.

Ряд функций глаза зависит от деятельности мышц. Наружные глазные мышцы, прикрепленные вне глаза, направляют движения глазных яблок к зрительной мишени. Эти мышцы иннервируются глазодвигательным (nervus oculomotorius), блоковым (n. trochlearis) и отводящим (n. abducens) нервами. Есть также внутренние глазные мышцы. Благодаря мышце, расширяющей зрачок (дилататор зрачка), и мышце, суживающей зрачок (сфинктер зрачка), радужка действует как диафрагма и регулирует диаметр зрачка аналогично устройству отверстия фотокамеры, контролирующему количество входящего света. Дилататор зрачка активируется симпатической нервной системой, а сфинктер – парасимпатической нервной системой (через систему глазодвигательного нерва).

Форма хрусталика тоже определяется работой мышц. Хрусталик подвешен

Полесский государственный университет |

Страница 272 |

Физиология человека и животных

и удерживается на своем месте позади радужки с помощью волокон цилиарного (ресничного, или циннова) пояска, прикрепленных к капсуле зрачка и к цилиарному телу. Хрусталик окружен волокнами цилиарной мышцы, действующей как сфинктер. Когда эти волокна расслаблены, натяжение волокон пояска растягивает хрусталик, уплощая его. Сокращаясь, цилиарная мышца противодействует натяжению волокон пояска, что позволяет эластичному хрусталику принять более выпуклую форму. Цилиарная мышца активируется парасимпатической нервной системой (через систему глазодвигательного нерва).

Рисунок 13.3. – Зрение:

А – схема горизонтального сечения правого глаза; Б – строение передней части глаза в области лимба (соединения роговицы и склеры), цилиарного тела и хрусталика;

В – задняя поверхность (дно) глаза человека; вид в офтальмоскоп

Полесский государственный университет |

Страница 273 |

Физиология человека и животных

Оптическая система глаза

Свет входит в глаз через роговицу и проходит через последовательно расположенные прозрачные жидкости и структуры: роговицу, водянистую влагу, хрусталик и стекловидное тело. Их совокупность называется диоптрическим аппаратом.

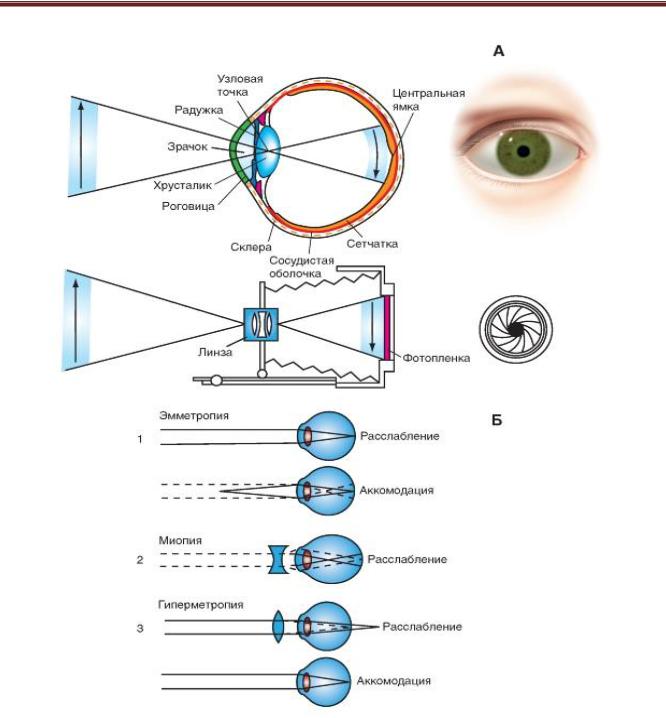

Оптическая система глаза состоит из роговицы, влаги передней камеры глаза, хрусталика и стекловидного тела (рисунок 4). В нормальных условиях происходит рефракция (преломление) лучей света от зрительной мишени роговицей и хрусталиком, так что лучи фокусируются на сетчатке. Рефракция отражает преломляющую силу глаза и измеряется в диоптриях. Диоптрия (Д) – это преломляющая сила линзы с фокусным расстоянием в 100 см. Преломляющая сила роговицы постоянная и составляет 43 Д, тогда как у хрусталика она может меняться в зависимости от степени натяжения мышц сумки хрусталика – от 19 до 33 Д. Суммарная преломляющая сила оптической системы глаза составляет 62–

76 Д.

Хрусталик имеет форму двояковыпуклой линзы, изменение кривизны которой обеспечивает аккомодацию, то есть обеспечение ясного видения разноудаленных предметов путем фокусирования световых лучей, приходящих от предмета, на сетчатке (эмметропия). Аккомодация глаза обеспечивается согласованной работой цилиарной мышцы, цинновой связки и хрусталика.

Когда, например, лучи света от удаленного объекта входят в нормальный глаз (с расслабленной цилиарной мышцей), мишень оказывается в фокусе на сетчатке. Если же глаз направлен на ближний объект, лучи света сначала фокусируются позади сетчатки (т.е. изображение на сетчатке расплывается), пока не произойдет аккомодация. Цилиарная мышца сокращается, ослабляя натяжение волокон пояска, кривизна хрусталика увеличивается, и в результате изображение фокусируется на сетчатке.

Роговица и хрусталик вместе составляют выпуклую линзу. Лучи света от объекта проходят через узловую точку линзы и образуют на сетчатке перевернутое изображение, как в фотоаппарате. Сетчатка обрабатывает непрерывную последовательность изображений, а также посылает в мозг сообщения о перемещениях зрительных объектов, угрожающих признаках, периодической смене света и темноты и другие зрительные данные о внешней среде.

Хотя оптическая ось человеческого глаза проходит через узловую точку хрусталика и через точку сетчатки между центральной ямкой и диском зрительного нерва, глазодвигательная система ориентирует глазное яблоко на участок объекта, называемый точкой фиксации. От этой точки луч света идет

Полесский государственный университет |

Страница 274 |

Физиология человека и животных

через узловую точку и фокусируется в центральной ямке. Таким образом луч проходит вдоль зрительной оси. Лучи от остальных участков объекта фокусируются в области сетчатки вокруг центральной ямки (рисунок 13.4 А).

Фокусирование лучей на сетчатке зависит не только от хрусталика, но и от радужки. Радужка играет роль диафрагмы фотоаппарата и регулирует не только количество света, поступающего в глаз, но, что еще важнее, глубину зрительного поля и сферическую аберрацию хрусталика. При уменьшении диаметра зрачка глубина зрительного поля возрастает, и лучи света направляются через центральную часть зрачка, где сферическая аберрация минимальна. Изменения диаметра зрачка происходят автоматически, т.е. рефлекторно, при настройке (аккомодации) глаза на рассматривание близких предметов. Следовательно, во время чтения или другой деятельности глаз, связанной с различением мелких объектов, качество изображения улучшается с помощью оптической системы глаза. На качество изображения влияет еще один фактор – рассеяние света. Оно минимизируется путем ограничения пучка света, а также его поглощения пигментом сосудистой оболочки и пигментным слоем сетчатки. В этом отношении глаз снова напоминает фотоаппарат. Там рассеяние света тоже предотвращается посредством ограничения пучка лучей и его поглощения черной краской, покрывающей внутреннюю поверхность камеры.

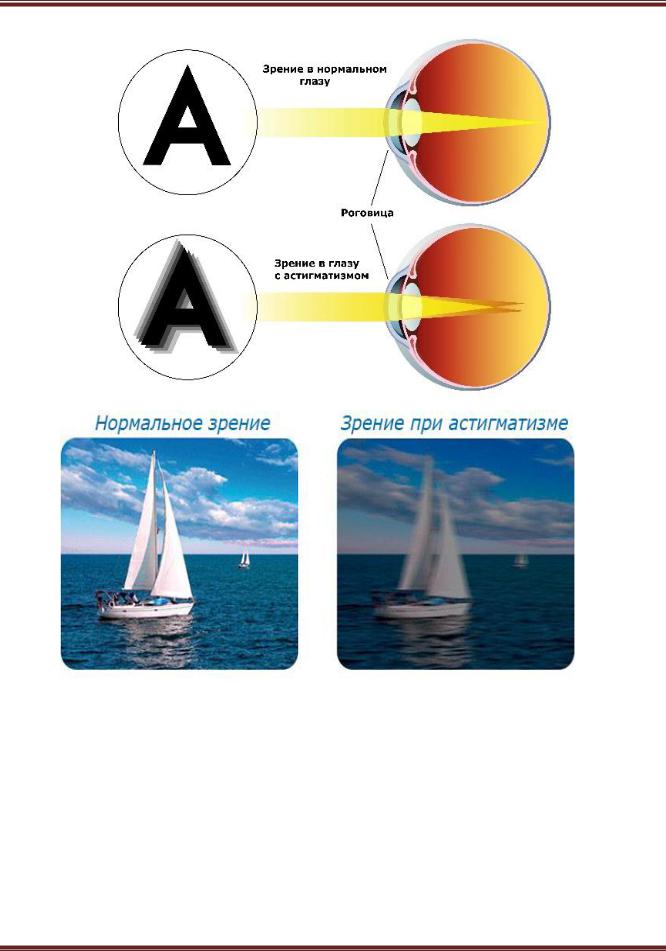

Фокусирование изображения нарушается, если размер глаза не соответствует преломляющей силе диоптрического аппарата. При миопии (близорукости) изображения удаленных объектов фокусируются впереди сетчатки, не доходя до нее (рисунок 13.4 Б). Гиперметропия (дальнозоркость) – это нарушение рефракции, при котором лучи от предмета после прохождения через светопреломляющие среды фокусируются за сетчаткой. Чтобы устранить проблему, нужны выпуклые линзы (рисунок 13.4 Б). Правда, изображение можно временно сфокусировать за счет аккомодации, но при этом утомляются цилиарные мышцы и глаза устают. При астигматизме существует асимметрия между радиусами кривизны поверхностей роговицы или хрусталика (а иногда сетчатки) в разных плоскостях (рисунок 13.5). Для коррекции применяют линзы со специально подобранными радиусами кривизны.

Упругость хрусталика постепенно снижается с возрастом. В результате падает эффективность его аккомодации при рассматривании близких предметов (пресбиопия). В молодом возрасте преломляющая сила хрусталика может меняться в широком диапазоне, вплоть до 14 Д. К 40 годам этот диапазон уменьшается вдвое, а после 50 лет падает до 2 Д и ниже. Пресбиопия корректируется выпуклыми линзами.

Полесский государственный университет |

Страница 275 |

Физиология человека и животных

Рисунок 13.4. – Оптическая система глаза:

А –сходство между оптическими системами глаза и фотоаппарата. Б – аккомодация и ее нарушения: 1 – эмметропия – нормальная аккомодация глаза. Лучи света от удаленного зрительного объекта фокусируются на сетчатке (верхняя схема), а фокусирование лучей от близкого объекта происходит в результате аккомодации (нижняя схема); 2 – миопия; изображение удаленного зрительного объекта фокусируется впереди сетчатки, для коррекции

нужны вогнутые линзы; 3 – гиперметропия; изображение фокусируется |

позади сетчатки |

(верхняя схема), для коррекции требуются выпуклые линзы (нижняя схема) |

|

|

|

|

|

Полесский государственный университет |

Страница 276 |

Физиология человека и животных

Рисунок 13.5. – Зрение при астигматизме

Острота зрения

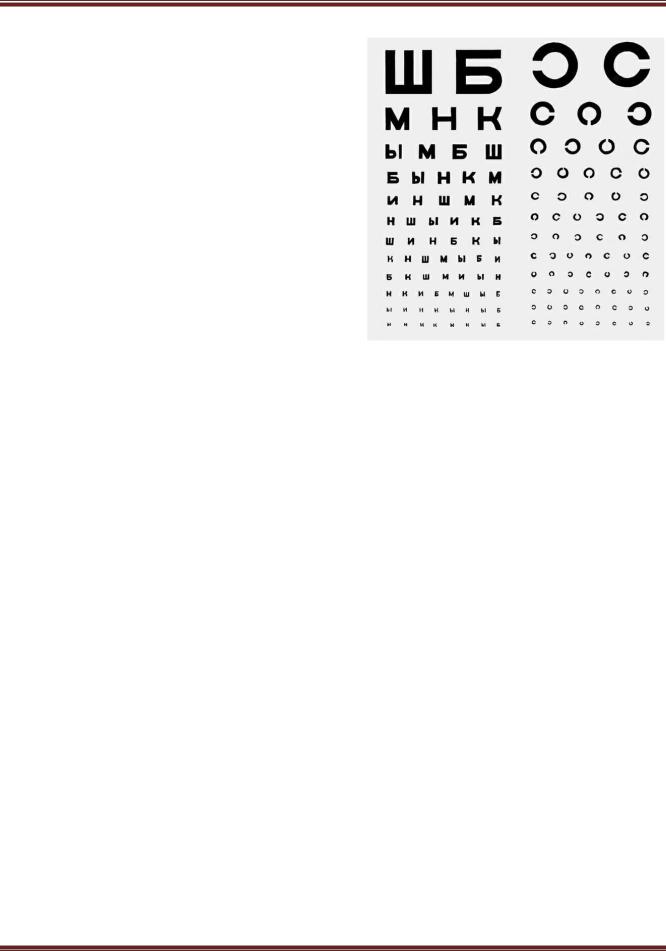

Способность различных людей видеть детали предмета с одного и того же расстояния при одинаковой форме глазного яблока и одинаковой преломляющей силе диоптрической глазной системы обусловливается различием в расстоянии между палочками и колбочками сетчатки и называется остротой зрения. Для проверки остроты зрения применяется таблица Сивцева, в которой размер букв уменьшается от строки к строке в направлении сверху вниз (рисунок 13.6).

Острота зрения характеризуется минимальным углом зрения, при котором

Полесский государственный университет |

Страница 277 |

Физиология человека и животных

человек еще может раздельно видеть две точки. Она зависит от размеров колбочек, находящихся в области жёлтого пятна, сетчатки, а также от ряда факторов: рефракции глаза, ширины зрачка, прозрачности роговицы, хрусталика (и его эластичности), стекловидного тела, состояния сетчатой оболочки и зрительного нерва, возраста. В норме острота зрения равна единице, что равно величине угла зрения, равного одной минуте, и соответствует расстоянию между двумя колбочками, раздельно возбуждаемыми двумя точками рассматриваемого предмета.

Поле зрения – это пространство, видимое одним глазом при фиксации взора в одной точке (монокулярное зрение).

Бинокулярное поле зрения имеет общее поле зрения (зона перекрытия монокулярных полей) и две периферические области, отдельные для каждого глаза. При бинокулярном зрении в головном мозге формируется более полное и объемное восприятие объекта и более выраженное ощущение глубины пространства.

4.2 Типы движений глаз

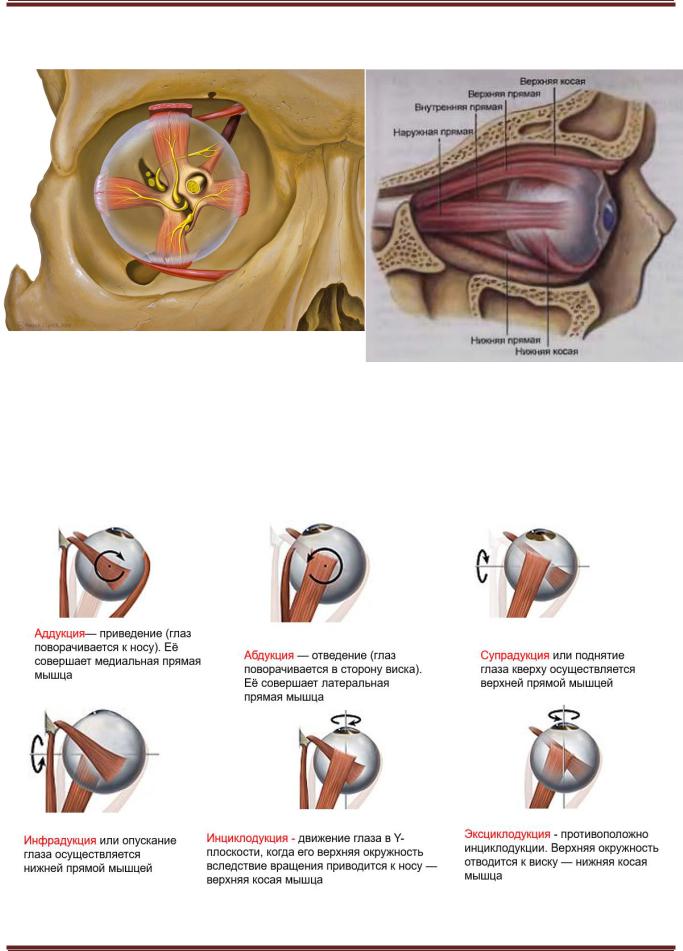

Глазное яблоко приводят в движение 6 глазодвигательных мышц. Движения глаз с каждым глазом связано по 6 мышц, управляемых III, IV и IV нервами; два основных типа движений глаз – слежения и саккады (быстрые скачки).

Глазное яблоко представляет собой шарообразное тело, которое имеет несколько осей вращения. Его положение в орбите практически ничем не ограничено. Все оси вращения пересекаются в точке вращения глазного яблока, которая в норме находится на 13,5 мм сзади от роговицы.

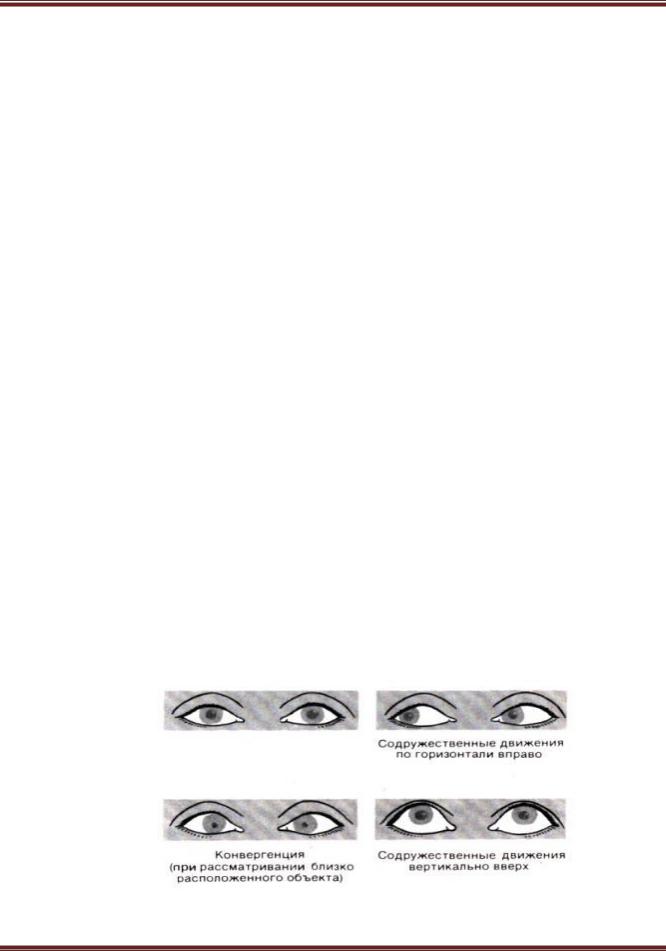

У млекопитающихся с бинокулярным зрением при рассматривании окружающих предметов глаза движутся координировано. Такие движения глаз называются содружественными. Глаза никогда не находятся в стоянии при рассматривании предмета − глаз непрерывно мелко дрожит и дрейфует (медленно смещается с точки фиксации взора). Движение глаз вызывается

содружественными сокращениями глазных мышц, то есть сокращением одних и

Полесский государственный университет |

Страница 278 |

Физиология человека и животных

расслаблением других (рисунок 13.7).

Рисунок 13.7. – Анатомия движений глаз

Движение каждого глаза осуществляется в трёх плоскостях. Движение одного глазного яблока называется дукцией. В зависимости от плоскости движения различают следующие виды движений глаза (рисунок 13.8).

Рисунок 13.8. – Виды движения глаз

Полесский государственный университет |

Страница 279 |

Физиология человека и животных

Глазодвигательный аппарат глаза. Саккады

Существует деление на быстрые движения глаз, такие как саккады, тремор и дрейф, и медленные, такие как медленное прослеживание и вергентные движения глаз. Другие авторы разделяют движения глаз на согласованные и несогласованные. Саккады относят к согласованным, а вергентные движения глаз, тремор и дрейф – к несогласованным движениям глаз.

Следящие движения глаз – плавные и медленные движения глаз, возникающие только в ответ на реальное или кажущееся движение предметов в поле зрения. Возникают с латентным периодом около 130 мс. За их счет происходит отслеживание объектов, которые движутся со скоростью до 40 угловых градусов/сек. При более высоких скоростях глаза не успевают следить, и возникает ощущение “смазывания”.

При рассматривании неподвижного предмета для обеспечения ясного видения глаз совершает три типа мелких непроизвольных движений: тремор – дрожание глаза с небольшой амплитудой и частотой, дрейф – медленное смещение глаза на довольно значительное расстояние и скачки – быстрые движения глаз.

Саккадические движения (саккады) – содружественные движения обоих глаз, совершаемые с большой скоростью. Длительность саккад 10–80 мс, длительность периодов фиксации – 150–300 мс. Наблюдаются саккады при чтении, просматривании картин, когда обследуемые точки зрительного пространства находятся на одном удалении от наблюдателя и других объектов.

Компенсаторные движения глаз

Импульсы, идущие из лабиринтов и нервных окончаний шейных мышц, оказывают также влияние и на мышцы глаза и притом так, что тому или иному положению головы соответствует определенное положение глаз; это – т.н. компенсаторные движения глаз (рисунок 13.9).

Рисунок 13.9. – Типы движений глаз

Полесский государственный университет |

Страница 280 |